戲何以比天大

卓別靈

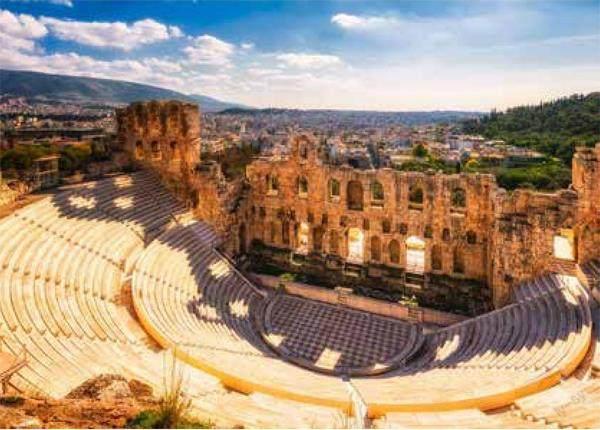

希臘雅典的希羅德·阿提克斯劇場,是世界上最古老的劇場之一。

幾乎每一代北京人藝的藝術家都講過“戲比天大”這四個字。我曾經以為這是北京人藝的院訓,后來知道,這四個字可以追根溯源到更早的梨園行,師父以此四字教育徒弟。北京人藝首任院長曹禺先生就以“戲比天大”塑造人藝院風,讓這四個字與北京人藝緊密聯系在一起。

到底什么是“戲比天大”?好像不難理解——它講的是專業精神、態度和操守,講的是臺前幕后的工作人員對舞臺和觀眾的尊重。那么為什么沒人說“工作比天大”或者某種職業比天大,而唯獨會說“戲比天大”呢?從敬業這個角度似乎并不能完全將它解釋清楚。說到底,“戲比天大”強調的是演員對舞臺要有敬畏之心。那么,舞臺令人敬畏之處又是什么呢?

關于戲的困惑,還要通過戲來領悟。

去年,由我擔任編劇的話劇《我不是潘金蓮》上演,導演丁一滕在一篇創作談中說:“我要求所有演員剝除蛻去原本的性別面具,在舞臺上不強調性別,只突出表演能量:阿尼瑪(anima)指男性體內的女性能量,阿尼姆斯(animus)指的是女性體內的男性能量。每個男人的體內都有女性能量阿尼瑪,每個女人體內也都有男性能量阿尼姆斯。演員的表演不能只靠其中一種能量,阿尼瑪和阿尼姆斯總是同時存在。”

俄狄浦斯是文學史上典型的悲劇人物,古希臘悲劇作家索福克勒斯在戲劇《俄狄浦斯王》中豐富了其命運悲劇。

“能量”這個詞讓我想起在北京看這部劇時的感受。此前,不管是聯排、彩排、預演還是在廣州的首演,我都坐在前排觀看,演員眼中的淚花都看得清清楚楚。8月在北京上演時,我坐在最后一排的控制臺旁觀看,獲得了意想不到的感受。我看不清演員的表情,看不清動作細節,但我看到在超現實的舞美裝置上,巨大的能量在流動,這股能量推動著女主角的命運一路狂奔,直至那個令人哭笑不得的結尾。當劇情戛然而止時,能量仍然在我心中涌動。就在那一刻,我體會到了舞臺現場藝術的魔力,這是看影視作品,哪怕是巨幕IMAX電影都不曾獲得過的體驗,因為我作為一名觀眾,也是這能量場的一部分。

這樣的能量場令人敬畏。這一切也許要追溯到戲劇的起源。

戲劇起源于古希臘。雅典最早的戲劇源于祭奠酒神狄俄尼索斯的宗教活動,它乞求豐饒,同時也是成人禮。即將成人的小孩坐在成人當中,向天空舉起一只手臂,他周圍的人面朝外站立,形成一個圈。這個儀式的核心內容是跟大自然溝通,溝通之后孩子即為成人。希臘悲劇由頌揚狄俄尼索斯的酒神贊美詩演變而來,這些贊美詩都是人們在酣醉的時候即興創作,功能是娛神而非娛人。戲劇從祭祀活動中繼承了嚴肅的儀式性和美學風格,蘊含著人類早期覺醒時的感悟。

在古老的東方,中國舞臺的戲曲藝術起源于先秦時代的巫術和祭祀,唱誦、舞蹈、隊列和神圣的儀式,把人的世界和神的世界相連接。

由此可見,西方戲劇和東方戲曲有著類似的起源,不管是古希臘的祭祀還是先秦的祭祀,戲的起源都是人與精神世界的連接。劇場藝術經歷了漫長的演化和變遷,直至擁有今天的形態。在觀看舞臺劇的過程中,觀眾度過一段非現實的時間,他們既在當下,又不在當下,既處于戲劇的能量場中,也參與了創造能量場。這和通過銀幕、屏幕等介質觀看電影電視有著本質的區別。

戲,無論正劇、悲劇、喜劇、歷史題材、現實題材、古典主義,或先鋒主義,哪怕是讓人爆笑的通俗喜劇,作為現場藝術,都具有嚴肅性、神圣性和儀式美,這是由舞臺上的演員,幕后的工作人員和在場的觀眾共同完成的,不容破壞。

“戲比天大”也許說的是這個。

(責編:常凱)