崔文嵚:讓我們能把戲劇玩起來

張心

青年導演崔文嵚接受本刊采訪。

自1906年李叔同和朋友們創(chuàng)立中國第一個戲劇社團——春柳社以來,戲劇這一發(fā)源于西方的藝術(shù)形式,已經(jīng)走入中國一百多年了。百多年來,隨著幾代戲劇人前赴后繼的不斷努力,戲劇在廣闊的中華大地上生根發(fā)芽,并生長出獨特的面貌,矗立于世界戲劇之林。而戲劇這一藝術(shù)形式本身也通過和中國傳統(tǒng)戲曲、電視、電影、手機視頻等一道互相生發(fā),繼而引發(fā)了戲劇的幾次深刻變革。筆者通過與戲劇人崔文嵚先生的交流,重新認識戲劇的同時,也得以共同感受與戲劇同游的欣喜。

市場與使命

張:之前了解到,您不是戲劇專業(yè)出身,什么契機讓您從事戲劇這一行業(yè)?

崔:我是在北大學俄語出身。從大一開始就參與北大劇社的活動,大二時做了一年社長,所以對于劇社的運營與演出,都有比較深入的了解。

張:林兆華先生之前也是在北大,他對劇社有指導嗎?

崔:林先生跟劇社沒有直接的指導關系,但是歷任社長和社員都會去觀看、學習他的戲,也與他有很多私人的交流。在2005年我畢業(yè)時,林先生與北大藝術(shù)學院有一個合作,在北大開辦了戲劇研究所。我參與了研究所的一些籌備和運營工作,做了三四年。

張:如果讓您選擇的話,自己更偏好做哪一類戲劇?

崔:從風格上來說,其實我沒有特別的偏好。因為我不是戲劇專業(yè)出身,相對來說思想上的桎梏會小一些,不會有那種“越先鋒的越藝術(shù)”的觀念。在學校的時候我比較偏好加繆、布爾加科夫、迪倫馬特和薩特等著名劇作家的作品,偏西方現(xiàn)代派。因為在校園里,大家的興趣會集中在思想性相對高深的方向上。但是當我真正進入這個行業(yè)后,會突然發(fā)現(xiàn)那些東西缺少用武之地。

張:在我們的市場上強推西方現(xiàn)代戲劇,情況恐怕會很糟糕。

崔:對。二十多年前,那個時候西方現(xiàn)代派的戲劇會比較多。當時商業(yè)化的戲劇市場還沒完全形成,從業(yè)者面對的是一群對戲劇有認知和熱愛的觀眾。這些人基本以知識分子和大學生為主。所以那時候我們排戲,還是有一些觀眾會追著看的。

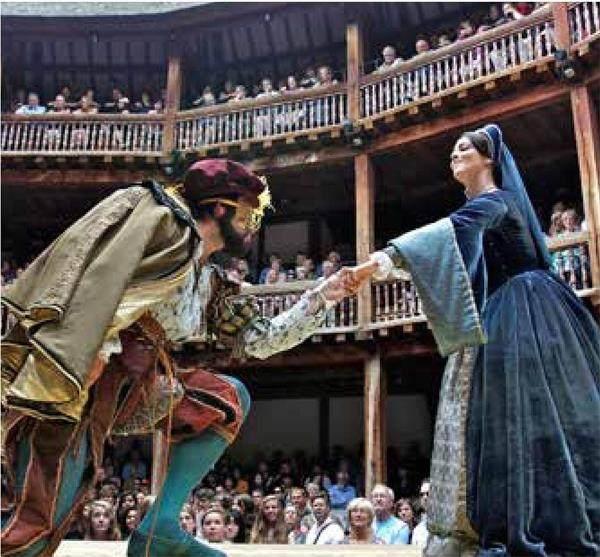

在莎士比亞環(huán)球劇院,觀眾可以體驗到最純正地道的英倫腔和真實的舞臺表演效果。

到了2007、2008年左右,國內(nèi)的戲劇市場迎來了一個轉(zhuǎn)折點。從這個時段開始,中國的商業(yè)戲劇市場慢慢形成,一批以都市白領為主的消費群體逐漸顯現(xiàn)。很多時候,他們更喜歡偏娛樂化或者具有社交功能的劇目。

張:也就是說,在那兩年以前,戲劇屬于小圈子的精英藝術(shù),然后逐漸下沉,進入普通市民的視野中的?

崔:大體是這樣。為什么我說那兩年是轉(zhuǎn)折點,主要有兩個現(xiàn)象:一是剛才說的商業(yè)戲劇團體開始發(fā)展,一大批白領觀眾慢慢顯現(xiàn);二是各大城市的基礎設施建設大面積鋪開。比如圖書館、展覽館、劇院等配套設施成熟起來,劇院建好后需要有演出,這就對有商業(yè)潛力的劇目有了需求。所以通過這短短幾年的調(diào)整,形成了一個市場化的生態(tài),這是質(zhì)的改變。

培養(yǎng)

張:從本土融合的程度講,不同劇作家的融合程度差別很大。曹禺就很“西式”,《雷雨》像是“西方戲劇”;而老舍就很“中國風”,像《茶館》開頭大傻楊唱數(shù)來寶,另外劇中各種京味吆喝,重復出現(xiàn)。

崔:曹禺先生受易卜生等西方劇作家的影響很大,老舍先生也是,雖然他的戲劇以京味兒題材為主,但實際上他的很多文學積淀和理念都來自在英國的經(jīng)歷。他在英國時,通讀過狄更斯等人的作品,吸收、學習了很多西方文學和戲劇的經(jīng)驗。

張:參演過話劇《茶館》的藍天野老先生,他有個特別好的說法“沒有小角色,只有小演員”。而您還專門譯介了兩本通過戲劇游戲來訓練演員的書《劇場排練游戲》和《團隊工作坊游戲》。

崔:其實一共是三本,目前只譯完兩本。做這套書也是由于我個人的一個期待,我是沒有太多專業(yè)背景的戲劇從業(yè)者。我進入這個行業(yè),更多是源于興趣愛好。在從業(yè)過程中,我特別希望自己去學習戲劇的專業(yè)知識。但是到現(xiàn)在為止,國內(nèi)很多有關表演實踐的教材,大多都不太涉及具體方法。

中國戲劇要想發(fā)展壯大,終究還是要走群眾路線,讓大家都能夠參與進來。其實很長時間以來,我接觸過很多的朋友,他們很想?yún)⑴c戲劇的表演和創(chuàng)作,但就是進不來。這與戲劇的專業(yè)門檻較高有關。所以我一直關注國外講述表演方法和戲劇導演方法實踐的書。而從學術(shù)角度來審視,這類書籍是不會被翻譯過來的。因此我就把那套書推薦給了出版公司,讀者定位更加寬泛。

張:提到表演方法的訓練,您覺得新演員與老演員的初始狀態(tài)相比,會有水平上的差異嗎?

崔:還是要看具體問題,這取決于很多條件,是因人而異的。這件事其實沒有一個絕對標準。如果說有,可能會體現(xiàn)在基本功上,也就是演員的“聲、臺、形、表”上可能會有差異。但是從表演本身這件事上講,那就是一個人一個樣,每個人的方法和路徑都不同。

張:去年北京人藝的馮遠征院長接受采訪時說,現(xiàn)在招進來的孩子都沒眼看。這種情況是不是一個普遍性問題?

崔:嗯,會有影響。因為我們生活的整個大環(huán)境變化之后,對演員的篩選和培養(yǎng)機制也發(fā)生了變化。演員對于經(jīng)典的認知和重現(xiàn),肯定也會有不同程度的偏差。那么,演員是否有能力把握和理解這個時代就是重要問題了。

現(xiàn)實與期望

張:現(xiàn)在短視頻、直播等就像是一個注意力的無底洞,不少人對超過5分鐘的視頻都覺得太長。戲劇又是一個長時段、固定位置、有儀式感的藝術(shù)。與短視頻這樣的新興文化商品爭奪觀眾,戲劇有什么優(yōu)勢嗎?

崔:這種爭奪是存在的。任何一個藝術(shù)形態(tài)或者媒介形態(tài)能夠存在,肯定是有它的不可替代性。戲劇作為一個現(xiàn)場的、面對面的、實時的、交互的藝術(shù)形式,在短期內(nèi)我覺得不太可能會被取代,時間長了可不敢說。因為現(xiàn)在技術(shù)的發(fā)展也很快嘛。甚至當人類可以在大腦中植入芯片,在你面前坐的這個人還是不是真實存在的都不知道,未來的很多可能性那就另說了。

但在短期內(nèi),戲劇這種現(xiàn)場藝術(shù),它有不可替代的價值。人有一個巨大的、不可或缺的需求就是社交。人們相聚在一起,看戲、吃飯、聊天,都必須是在人際間面對面交流。戲劇至少給我們提供這樣一個場景,即便說新興的體驗技術(shù)爆發(fā)式發(fā)展,短期內(nèi)應該也解決不了這些問題。

張:戲劇有些是通過商業(yè)運營,有些是得到經(jīng)費支持,還有一些是以毀家紓難的方式去做戲,您如何評價這三種形式?

崔:我個人覺得,一部戲劇如果有市場生命力,也就是說能夠靠票房來維持成本回收和運營,是比較良性的模式。毀家紓難式的方式,我個人并不認同也不支持。剛才說戲劇的核心是演員的表演、觀眾的觀看,以及在這個過程中建立起來的觀演關系。也就是說,演員和觀眾都是戲劇不可或缺的要素。

觀眾為什么來看戲?他通過什么方式來看戲?選擇權(quán)在誰?簡而言之,就是一定不能忽略掉觀眾。觀眾是買票來的也好,被邀請來的也好,作為這個戲?qū)嶋H上的評判者,是不容輕視的。所以戲劇不管是被政策支持,還是商業(yè)經(jīng)營的,歸根到底一定還是要跟觀眾發(fā)生有效的交互,才能成立。

北京人藝戲劇博物館對于觀眾來說,是除了劇場舞臺外的另一個窗口。博物館中大量的珍貴資料,不僅代表著北京人藝背后的歷史積淀與傳承,還在一定程度上折射了中國話劇的發(fā)展歷程。

張:您覺得對于中國戲劇觀眾的培養(yǎng),現(xiàn)在完成度高嗎?

崔:不算高。我跟大麥網(wǎng)負責市場大數(shù)據(jù)的朋友交流過,她告訴我,北京的戲劇市場已經(jīng)20年沒有變化了。換言之,也就是現(xiàn)在看戲的人,與20年前體量相當。在此期間,發(fā)生變化的是音樂劇,音樂劇現(xiàn)在慢慢培養(yǎng)出了一些新的觀眾群體,不過這些人只追音樂劇。還有一部分是觀看以“開心麻花”為代表的商業(yè)喜劇,這部分觀眾到達一定階段,可能想再深入了解,那他有可能會去看北京人藝、國家話劇院的戲。其中可能會有一部分流動,但是這個流動在整個戲劇觀眾的大群體里是非常少的,基本上是維持了一個20年的動態(tài)平衡。

之前談到的那些商業(yè)戲劇,其實它們也完成了歷史使命、做出了巨大貢獻。它們努力發(fā)展了一批觀眾,讓他們走進劇場看戲,但這只是第一階段的開發(fā)。那第二階段是什么?我認為就是讓他們自己來做戲、來演戲,比如以民間社團的形式,參與戲劇的創(chuàng)作和生產(chǎn),這是第二步開發(fā),現(xiàn)在還遠遠沒有完成。所以,我覺得我們中國戲劇從業(yè)者的目標,就是讓對戲劇有興趣的人都能參與進來,能夠把戲劇玩起來。

筆者通過對崔文嵚導演的采訪,更深入了解了當下中國戲劇發(fā)展歷程中的一些現(xiàn)實境況,以及中國戲劇面臨的諸多問題。盡管今日的努力,可能收效不甚顯著,但中國戲劇人對于戲劇這一藝術(shù)的付出的艱辛也是有目共睹的。

(責編:常凱)