如何看待“波浪式發展、曲折式前進”?

徐豪

“疫情防控平穩轉段后,經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力,長期向好的基本面沒有改變。”7月24日,中共中央政治局召開會議,就當前經濟形勢和經濟工作作出戰略判斷和全面部署。

一段時間以來,中國經濟發展面臨結構性問題、周期性矛盾交織疊加的局面,國際上外部環境復雜嚴峻。多重壓力下,經濟發展面臨新的困難挑戰。這種情況下,不少西方國家又“老調重彈”唱衰中國經濟。

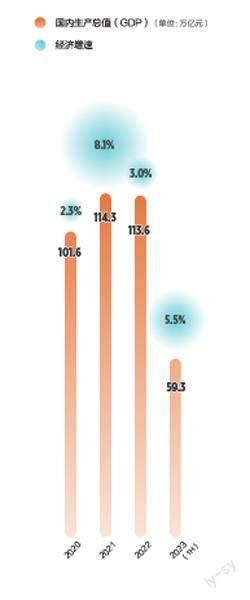

7月17日揭曉的2023年中國經濟半年報顯示,上半年,國內生產總值同比增長5.5%,二季度增長6.3%。5.5%的增速明顯快于上年全年3%的經濟增速,也快于疫情三年年均4.5%的增速。上半年5.5%的經濟增速是含金量比較高的速度,在全球范圍內是較快的增速。這充分彰顯了我國經濟發展的強大韌性。

“什么時候沒有困難?一個一個過,年年過、年年好,中華民族5000多年來都是這樣。爬坡過坎,關鍵是提振信心。”去年底舉行的中央經濟工作會議上,習近平總書記這樣強調,為我們爬坡過坎提振信心。

中國經濟“怎么看、怎么干”,多位專家強調,我們要保持戰略定力、堅定必勝信心。

如何理解中國經濟恢復“波浪式發展、曲折式前進的過程”?

中共中央黨校(國家行政學院)中國式現代化研究中心主任、一級教授張占斌對《中國報道》記者表示,當前經濟發展特別是現在經濟弱復蘇,是一個探索前進的過程。隨著國內國際形勢的變化和經濟發展的自身規律,在一些“內傷”和“外傷”的作用下,尤其是疊加疫情的影響,經濟發展不能沿著一條一直上升的線走,呈現有波動的“波浪式”前進,“但總體還是往前走的”。

“中國經濟底子厚,長期向好的基本面沒有變,將來也應該能夠‘一浪高過一浪’。”張占斌說。

今年上半年,國內生產總值同比增長5.5%,社會消費品零售總額同比增長8.2%,固定資產投資同比增長3.8%,第三產業增加值同比增長6.4%。5.5%的經濟增長也是就業擴大、民生改善的增長。今年以來,我國城鎮調查失業率總體下降,6月份降至5.2%,已經接近疫情前同期水平。上半年,全國居民人均可支配收入實際增長5.8%,比上年全年明顯加快;經濟恢復向好帶動居民消費意愿提升,全國居民人均消費支出實際增長7.6%。

“要把‘以經濟建設為中心’的口號喊得更響亮、旗幟舉得更高。”張占斌告訴《中國報道》記者,以經濟建設為中心,是我們黨確定的社會主義初級階段的基本路線,也是興國之要。只有推動經濟持續健康發展,才能筑牢國家繁榮富強、人民幸福安康、社會和諧穩定的物質基礎,“在當前環境下,尤其是經濟恢復波浪式發展、曲折式前進的過程中,堅持以經濟建設為中心不動搖,是決定中國現代化的全局問題”。

張占斌說,“發展是硬道理”,黨的十一屆三中全會開啟了以經濟建設為中心、大力推進改革開放的壯闊歷程,中國經濟快速發展,國家逐步富強,人民日漸富裕。“隨著中國特色社會主義進入新時代,中國式現代化的發展也進入新時代,歷史向我們明示一個道理:能發展就不要阻擋,不發展就是最大的不安全”。

7月17日,山東煙臺迪萬倫工程機械公司,工作人員在檢查出廠的H4rpiQqEte29cPhXy5r8ug==挖掘機。

2008年國際金融危機爆發后,西方又掀起了一番“中國經濟崩潰論”,至今每過一段時間,就老調重彈。在當前中國經濟運行面臨新的困難挑戰的形勢下,這種論調更是甚囂塵上。

香港中文大學(深圳)教授、前海國際事務研究院院長鄭永年表示,西方唱衰中國經濟論者所關切的自然是其自身利益。在中國經濟高速增長的時候,他們關切的是如何從中國的經濟增長中獲得最大的利益;當中國經濟下行的時候,他們便開始高談中國經濟會如何威脅到他們自身的經濟。歐美各國無一例外。

鄭永年指出,“經濟批評者和唱衰論者之間是有區別的”。中國經濟批評者往往從特定的經濟理論出發來理解中國的經濟行為,在這個過程中,他們往往會碰到困難,覺得中國經濟難以理解,但他們不會輕易地得出“中國經濟衰落”這樣的結論。實際上,最近也有不少西方經濟學家在提醒西方“談中國經濟衰落為時尚早”。

實際上,在國際比較中,可以明顯發現中國經濟的優勢。二季度歐元區GDP同比增長0.6%,歐盟GDP同比增長0.5%,美國GDP按年率計算增長2.4%。國家統計局新聞發言人付凌暉說:“即便考慮到二季度的情況,上半年中國經濟增速在主要經濟體當中仍然是最快的。”

世界銀行預計2023年全球經濟增速為2.1%,同比下降1個百分點。但二季度以來,世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織和機構紛紛調高今年中國經濟增長預期,彰顯對中國高質量發展的信心。國際貨幣基金組織預計,今年中國經濟增速有望達5.2%,對全球經濟增長的貢獻率將達到1/3左右。

著名經濟學家林毅夫曾撰文分析西方“中國崩潰論”的原因。他表示,中國在1978年以后開始改革,并沒有用當時被認為最好的辦法,中國是按照一個漸進的、雙軌的方式來轉型。“由于認識上的錯誤,很多國家采取了錯誤的轉型方式,結果導致了失敗。我們采取的實際上是最好的轉型方式,但是當時經濟學家普遍認為這是最糟的方式,所以只要我們的經濟發展速度放緩一點,就認為中國經濟快崩潰了。”

“西方每隔一段時間就有唱衰中國的論調,這幾十年循環往復,老是這么說。對此,我們要保持定力。”張占斌對《中國報道》記者表示,中國經濟有韌性,有廣闊的市場,還有制度優勢,所以“要平心靜氣、一心一意地把經濟工作抓好”。他同時強調,現在首先應該讓經濟形勢有一個更明顯的好轉,“這對打開局面、帶動其他方面改進的意義很大”。

今年以來,中國經濟處在回穩復蘇和產業升級的關鍵期,內生動力還不強,需求仍然不足,經濟轉型面臨新的阻力,推動高質量發展需克服不少困難挑戰。

中國社會科學院經濟研究所所長黃群慧表示,我國要堅持以推動高質量發展為主題,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,增強國內大循環內生動力和可靠性,提升國際循環質量和水平,加快建設現代化經濟體系,著力提高全要素生產率,著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平,著力推進城鄉融合和區域協調發展,推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

“當前,逆全球化對產業治理體系帶來挑戰,經濟下行壓力對宏觀經濟治理體系帶來挑戰。”黃群慧告訴《中國報道》記者,我國需要加快調整完善產業管理體系和產業政策體系,以有效應對“逆全球化”可能引發的產業安全風險。

產業體系的質量,決定了經濟發展的質量。5月5日,二十屆中央財經委員會第一次會議強調,建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系。7月24日召開的中共中央政治局會議進一步部署:“加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業”“要推動數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合”。

“推進高質量發展關鍵需要以創新、協調、綠色、開放、共享、安全理念把握發展、衡量發展和推進發展;推進高質量發展需要以促進人的全面發展為根本原則,從而不斷實現人民對美好生活的向往。”黃群慧說。

張占斌表示,當前發展不平衡不充分問題仍然存在,推動高質量發展還有許多“卡點”“瓶頸”。比如持續提升科技創新能力,確保糧食、能源、產業鏈供應鏈可靠安全和防范金融風險,啃下重點領域改革硬骨頭;城鄉區域發展和收入分配差距依然較大,需要切實解決群眾教育、醫療、住房等方面難題,生態環境保護任務依然艱巨,等等。

根據2035年遠景目標,到2035年,我國人均國內生產總值達到中等發達國家水平,中等收入群體顯著擴大。

“要達到這一目標,根本的還是要爭取經濟增長,保持一個適度合理增長速度。經濟增速太高做不到了,但太低也不行,所以得鼓勵各個方面努力解放和發展生產力。”張占斌告訴《中國報道》記者,國家宏觀調控的重點,要把經濟穩定在一定的合理區間,財政政策、貨幣政策以及其他方面的政策都要注意這一重點工作,“經濟增長速度不能太低,不然就業等好多問題都解決不了”。

“經濟增長速度放緩,會帶來一定的壓力和風險,要提早做出準備,妥善處理這些風險問題。”張占斌表示,當前和今后要重點處理好政府、市場和社會關系,堅持毫不動搖鞏固和發展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展,促進民營經濟發展壯大。加快國有企業改革,加快戰略性調整和布局,建設世界一流企業。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴近日撰文表示,當前國內需求不足,消費增長內生動力有待增強。受收入預期和消費信心影響,居民消費較為謹慎,大宗商品銷售放緩,居住類商品消費走弱;投資增速有所放緩,民間投資意愿有待增強。受需求不足影響,價格下行壓力較大;一些企業經營困難,受需求不足、價格下行等方面影響,企業經營壓力有所增加;一些企業去庫存壓力增大,擴大投資動力不足。此外,在房地產、地方債務、中小金融機構等領域風險隱患仍然較多。

8月9日,顧客在南京的一家超市選購蔬菜。

對此,張占斌認為,宏觀政策在擴大內需方面應該進一步加大力度,要進一步調整國民收入分配格局,讓城鄉居民收入穩步增長,這樣才能激勵居民擴大消費,自覺地支持內需戰略,支持新發展格局的構建。“需要分配制度的系統集成創新,來更好地解決這些問題。”他告訴《中國報道》記者。

“當前最緊迫的還是應該調動整個干部群體和市場的積極性,才能改善預期。現在有些干部有積極性,但‘不太敢做事’;有些干部積極性不高。有些民營企業有顧慮,市場積極性不高。還有很多股民套在資本市場里,要把他們解放出來。”張占斌表示,要改變預期,調動積極性,“信心比黃金更重要”。