2型糖尿病患者糖尿病足發生情況分析

武淑俊

天津市武清區河西務醫院內科,天津 301714

2型糖尿病是臨床上比較常見的一種代謝類疾病,疾病的發生原因有很多。近年來,隨著人們生活習慣與飲食結構的改變,2型糖尿病的發病率呈逐年增加的趨勢,并且越來越年輕化,給人們的身體健康帶來了很大的負面影響[1-3]。另外,遺傳因素所致的糖尿病情況也非常明顯,一般父母患有糖尿病的情況下,其子女患有糖尿病的幾率較其他人群更高,是發生糖尿病的高危人群[4-6]。臨床發現,如果沒有及時地進行治療干預,會容易引起多種并發癥[7]。其中,最常見的一種并發癥就是糖尿病足,典型臨床發病癥狀是足部潰瘍、潰爛、感染等,屬于糖尿病微血管及微神經并發癥。由于糖尿病患者的血糖長時間處于較高狀態,導致內分泌系統紊亂,使患者的下肢血管循環不暢,從而使足部的感覺神經發生不同程度的病變,嚴重者甚至會導致壞疽,最終只能采用截肢的方式進行治療,影響患者的正常生活,增加患者的心理負擔,降低患者的生活信心與幸福指數[8]。因此,需要積極預防糖尿病患者的糖尿病足等相關并發癥的發生。當前,臨床對2 型糖尿病患者糖尿病足發生的危險因素十分重視,對該疾病的預防與治療也起到了關鍵性作用[9]。基于此,本研究旨在分析2 型糖尿病患者糖尿病足發生情況,并提出相應的干預措施,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年1—12 月天津市武清區河西務醫院收治的40 例2 型糖尿病患者作為研究對象,分為糖尿病足組與非糖尿病足組,每組各20 例。糖尿病足組:男11 例,女9例;年齡55~78 歲,平均年齡(63.48±1.22)歲;糖尿病病程5~15 年,平均病程(7.26±1.34)年。非糖尿病足組:男12例,女8例;年齡54~76歲,平均年齡(60.34±1.35)歲;糖尿病病程4~14 年,平均病程(6.79±1.28)年。兩組患者一般資料具有可比性(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準通過。(1)納入標準:①符合《中國糖尿病足診治指南》糖尿病足診斷標準,參考《基層糖尿病微血管病變篩查與防治專家共識》,判斷存在外周血管病變。②患者及其家屬詳細了解研究內容、目的與過程后,自愿配合。(2)排除標準:①認知功能障礙或患有精神類疾病。②伴有心腦血管疾病或肝腎等臟器功能衰竭。③合并惡性腫瘤。④存在免疫系統疾病。

1.2 方法

回顧性分析兩組患者的臨床治療相關資料,整理兩組患者的各項臨床指標,并對其進行統計分析。

1.3 觀察指標

(1)對比兩組患者各項臨床指標。臨床指標包括年齡、病程、血壓[舒張壓(DBP)、收縮壓(SBP)、身體質量指數(BMI)、空腹血糖(FBG)、血纖維蛋白原(FIB)、 糖 化 血 紅 蛋 白(HbA1c)、 餐 后2 h 血 糖(2 hPG)、總膽固醇(TC)、血尿酸(BUA)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、血空腹胰島素(FINS)、24 h 尿微量清蛋白(MA)及C 肽。(2)比較兩組患者慢性并發癥的發生情況。慢性并發癥包括糖尿病腎病(DN)、高血壓、周圍神經病變(DPN)、缺血性心臟病(IHD)、糖尿病視網膜病變(DR)、抗鏈球菌溶血素O(ASO)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

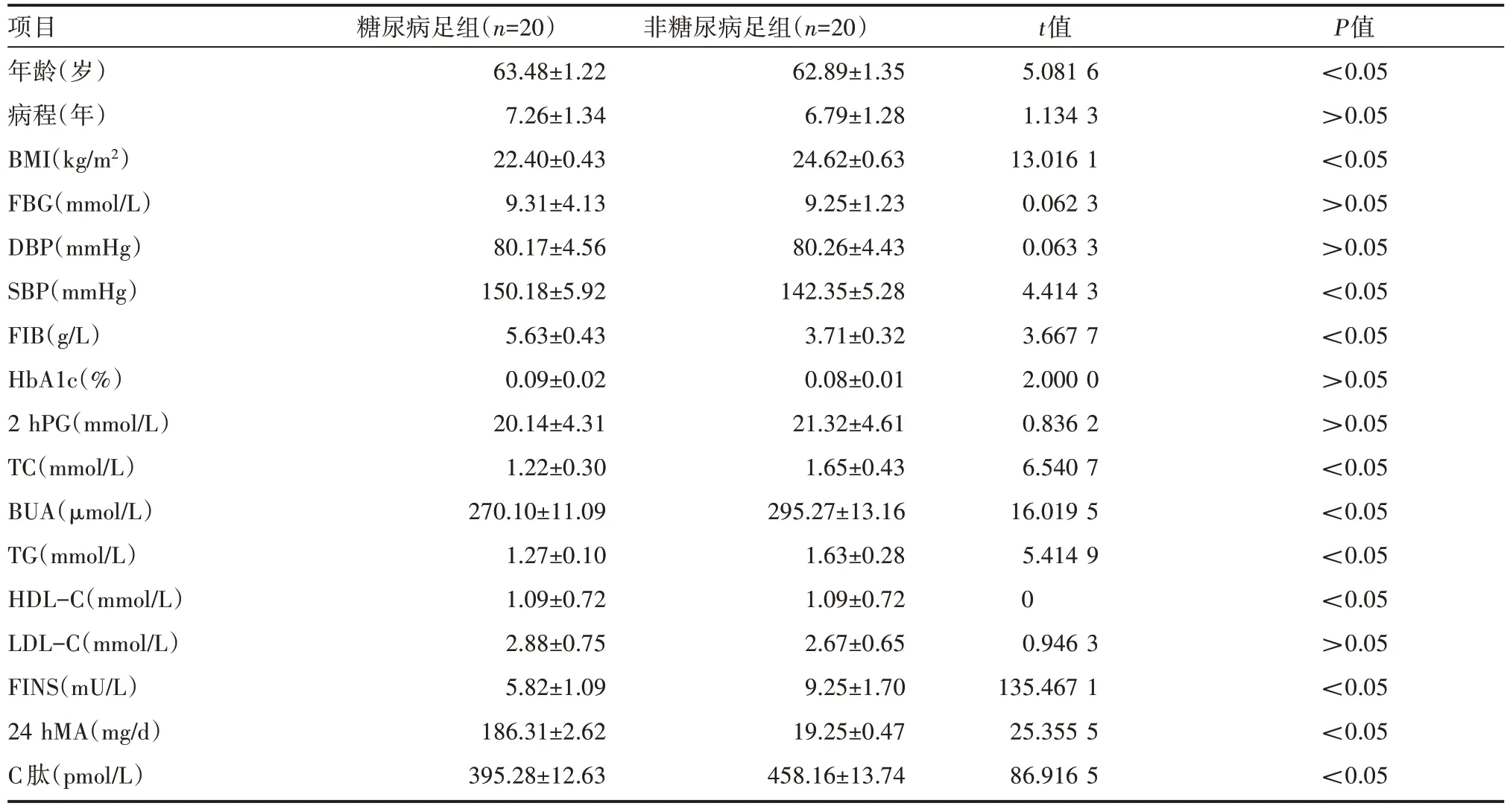

2.1 兩組患者臨床指標情況

兩組患者年齡、BMI、SBP、BUA、FIB、TC、TG、HDL-C、FINS、24 hMA、C 肽比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者病程、FBG、DBP、HbA1c、2 hPG、LDL-C比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床指標情況(±s)

表1 兩組患者臨床指標情況(±s)

項目年齡(歲)病程(年)BMI(kg/m2)FBG(mmol/L)DBP(mmHg)SBP(mmHg)FIB(g/L)HbA1c(%)2 hPG(mmol/L)TC(mmol/L)BUA(μmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)FINS(mU/L)24 hMA(mg/d)C肽(pmol/L)糖尿病足組(n=20)63.48±1.22 7.26±1.34 22.40±0.43 9.31±4.13 80.17±4.56 150.18±5.92 5.63±0.43 0.09±0.02 20.14±4.31 1.22±0.30 270.10±11.09 1.27±0.10 1.09±0.72 2.88±0.75 5.82±1.09 186.31±2.62 395.28±12.63非糖尿病足組(n=20)62.89±1.35 6.79±1.28 24.62±0.63 9.25±1.23 80.26±4.43 142.35±5.28 3.71±0.32 0.08±0.01 21.32±4.61 1.65±0.43 295.27±13.16 1.63±0.28 1.09±0.72 2.67±0.65 9.25±1.70 19.25±0.47 458.16±13.74 t值5.081 6 1.134 3 13.016 1 0.062 3 0.063 3 4.414 3 3.667 7 2.000 0 0.836 2 6.540 7 16.019 5 5.414 9 0 0.946 3 135.467 1 25.355 5 86.916 5 P值<0.05>0.05<0.05>0.05>0.05<0.05<0.05>0.05>0.05<0.05<0.05<0.05<0.05>0.05<0.05<0.05<0.05

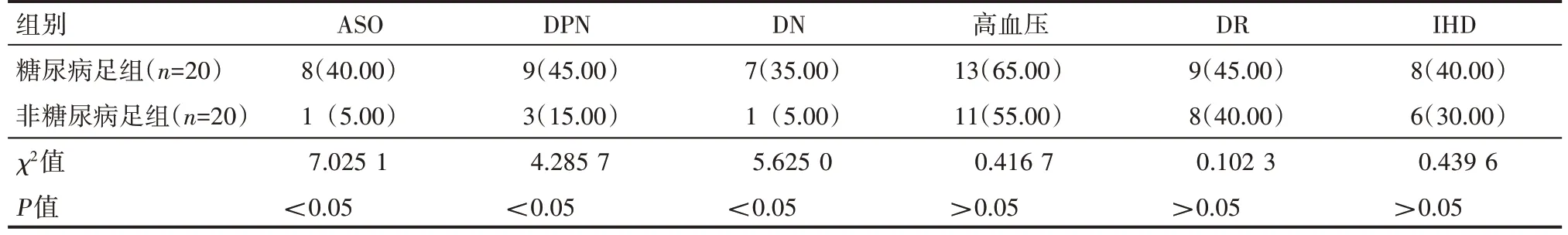

2.2 兩組患者慢性并發癥發生情況

糖尿病足組患者ASO、DPN、DN 水平均高于非糖尿病足組患者,差異有統計學意義(P<0.05),兩組患者高血壓、DR、IHD 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患者慢性并發癥發生情況 例(%)

3 討論

近些年,因不規律的生活作息以及不健康的飲食習慣而導致患糖尿病的人數越來越多,血脂異常是在2 型糖尿病患者發病后常見的病癥之一。現階段臨床研究發現,大部分患者在發病后都會出現不同程度上的血脂異常現象。因此,在患者管理過程中,應該做好患者血脂影響評估分析。通過相關研究分析發現,瑞舒伐他汀在臨床使用過程中能夠有效降低低密度脂蛋白膽固醇水平,對于控制三酰甘油水平有一定的幫助。通過臨床檢驗分析發現,糖尿病是一種慢性代謝性疾病,病程較長,需要通過藥物治療配合科學合理的飲食習慣、運動等方式維持血糖值在正常范圍。糖尿病足是糖尿病患者常見的并發癥,是因足部軟組織及骨關節系統的破壞與畸形而引發的足部病變,主要臨床表現為足部疼痛、皮膚干燥、肌肉萎縮等癥狀。隨著病情的進展,患者的足部會出現潰瘍、感染、骨髓炎等關節病,甚至會發生感覺、運動神經障礙,嚴重者需進行截肢,對患者身心均可造成傷害,生活質量顯著下降[10-12]。本研究結果顯示,糖尿病足的發生與患者的年齡、SBP、HbAlc、 FIB 及其并發癥發生率等指標有著明顯的關系,分析其原因如下:(1)年齡。隨著患者年齡的增長,其機體內各組織與器官功能會逐漸下降,這為糖尿病足的發生與發展創造了條件。(2)SBP。SBP 升高就會降低動脈的彈性,隨之內膜也會發生損傷,機體內就會存在大量的脂質聚集,發生動脈粥樣硬化情況,從而影響到下肢動脈與足部的血流供應,最終導致足部組織因缺氧、缺血而出現糖尿病足[13-15]。(3)HbAlc。HbAlc 主要是反應一階段的血糖控制情況,檢查結果偏高,表明患者的血糖控制并不理想,在持續高血糖狀態下會損傷神經,而神經與血管的病變是導致糖尿病足發生的基礎原因。(4)FIB。糖尿病患者機體內會出現代謝紊亂情況,再加上炎癥與細菌等因素的影響,會破壞血漿膠體的狀態,增加纖維蛋白的含量。纖溶活性降低后,會增加紅細胞的聚集力,導致變形能力下降,繼而出現血小板黏附情況,形成微小血栓。一旦微循環出現障礙,足部就會出現缺血、浮腫癥狀,從而引發糖尿病足。(5)并發癥。糖尿病視網膜病變、糖尿病腎病、糖尿病周圍神經病變等任何并發癥的發生,都代表著患者機體內可能存在異常的血管,這也是導致糖尿病足發生的主要病理原因[16]。在掌握2型糖尿病患者發生糖尿病足的因素后,需對患者采取有效的措施加以預防,提升患者自我保健意識。在患者就診時對其采取健康宣教,讓其對糖尿病足發病原因、臨床癥狀以及預防病情進展等情況有所了解,糾正其不正確的思想,督促其養成規律的生活作息以及健康的飲食習慣,使其能夠積極配合醫護人員的診療工作。定期為患者監測血糖水平,遵醫囑用藥,切忌自行增減藥劑量或停藥。對于已經患有糖尿病足的患者加強足部護理,囑咐患者盡量穿寬松舒適的鞋子,選擇松緊適度且透氣性好的棉線襪子,不可赤足走路或穿拖鞋外出,穿鞋前檢查鞋內有無沙粒、釘子等雜物,以免發生出血破潰。每日用溫水或柔和的香皂洗足,保持足部清潔。日常可在足部涂抹護膚油,以保護皮膚,避免足部皮膚發生皸裂,若足部發生皸裂,需就醫處理。在修剪趾甲時,必須橫向剪直,不要把兩角剪掉。同時,在與患者交流時關注患者的心理狀況,患者受到病情的困擾很容易產生焦慮、抑郁、恐慌等不良情緒,可通過移情易性、暗示等方式對患者開展心理疏導,鼓勵患者用積極的心態面對疾病。

綜上所述,2 型糖尿病患者應該重視患者的年齡、HbA1c 等相關指標,降低糖尿病足發生的危險因素,為患者的身體健康提供保障,最大程度地降低患者糖尿病足并發癥的發生率,提升糖尿病患者的安全性。