急性腦梗死機械取栓技術流程優化對血管再通時間及臨床效果的影響分析

馮賢榮,唐宇姣

1.成都中醫藥大學附屬醫院神經內科,四川 成都 610072;2.內江市第一人民醫院中西醫結合科,四川 內江 641000

腦梗死是人體大腦在供血狀態異常的情況下導致腦組織功能喪失的現象,對患者的生命健康安全存在嚴重威脅,可能會導致患者殘疾或死亡。形成腦梗死最主要的原因是腦血栓對血液的阻塞,而腦血栓的形成又與動脈粥樣硬化存在密切關系,在腦血管的分叉或彎曲處容易形成斑塊,斑塊破裂后在血液中沉淀、堆積,從而形成血栓,對大腦血液供給造成影響。急性腦梗死在各類腦卒中患者占比可達到70%,具有極高的致殘率、死亡率。第一時間開通血管、恢復腦供血是急性腦梗死最主要的治療目標[1]。目前,常用的恢復血流灌注方法主要包括靜脈溶栓和機械取栓,其中,靜脈溶栓時間窗較窄,因此大部分患者均不符合時間窗要求[2]。近年來,機械取栓的時間窗不斷擴展,向組織窗轉變,可擴展到16 h、24 h,可使患者有更多收益。但有研究[3-4]發現,機械取栓的預后與腦組織復流時間關系密切,因此,盡量優化流程、縮短血管再通時間是機械取栓治療的關鍵。本研究旨在分析急性腦梗死機械取栓技術流程優化對血管再通時間及臨床效果的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年12 月—2020 年12 月樣本醫院收治的108例急性腦梗死患者作為研究對象,入院后所有患者均接受機械取栓治療,采取隨機數表法分為觀察組和對照組,每組各54 例。觀察組:男性31 例,女性23 例;年齡46~87歲,平均年齡(69.73±4.30)歲;平均入院時神經缺損(NIHSS)評分(20.65±4.46)分,平均發病至入院時間(6.33±1.69)h。對照組:男性30 例,女性24 例;年齡47~86歲,平均年齡(68.98±4.42)歲;平均入院時NIHSS 評分(21.02±5.05)分,平均發病至入院時間(6.46±1.72)h。兩組患者一般資料具有可比性(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準通過。納入標準:(1)經磁共振確診,臨床表現為失語、意識障礙、肢體偏癱、嗆咳、四肢癱瘓、共濟失調、偏身感覺障礙等癥狀。(2)發病至入院時間為3.4~19.0 h。(3)臨床資料齊全。(4)對本研究知情同意。排除標準:(1)心肝腎功能不全。(2)免疫性疾病。(3)嚴重感染性疾病。(4)近期(2 個月)有外傷史或手術史等。

1.2 方法

對照組予以傳統流程接受機械取栓治療:使用6F 動脈鞘進行股動脈穿刺,使用5F 單彎造影管進行常規造影,確定責任血管,進行其余血管造影,了解側支循環建立情況。將6F 引導管插入責任血管近端,進行支架取栓操作。在應用6F Navien 替代導引導管時,應先使用5F 造影管將泥鰍導絲引導到確定位置,再更換6F Navien 導管,進行支架取栓。觀察組優化機械取栓技術流程:使用8F 動脈鞘完成穿刺,造影同樣使用5F 單彎造影管,確定責任血管后,觀察側支循環建立情況。隨后將其作為中間導管,與6F 長鞘套在一起,在泥鰍導絲引導下進入責任血管,將5F 管末端固定,向前推進6F 長鞘,使其末端與5F 管末端平齊,撤出5F 管,將長鞘送入責任血管近端,使用6F Navien 導管進行支架取栓。根據患者情況,靈活運用ADAPT、Solumbra、SWIM等技術。

1.3 評價標準

(1)比較兩組患者的血管再通時間、取栓次數、術后2周NIHSS評分等指標。(2)比較兩組患者的血栓逃逸率、術后再閉塞發生率、顱內出血發生率,90 d改良Rankin量表(mRs)評分為0~2 分,可判斷為臨床良好預后。(3)比較兩組患者治療前后日常生活活動能力(ADL),對患者預后狀況進行評價。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

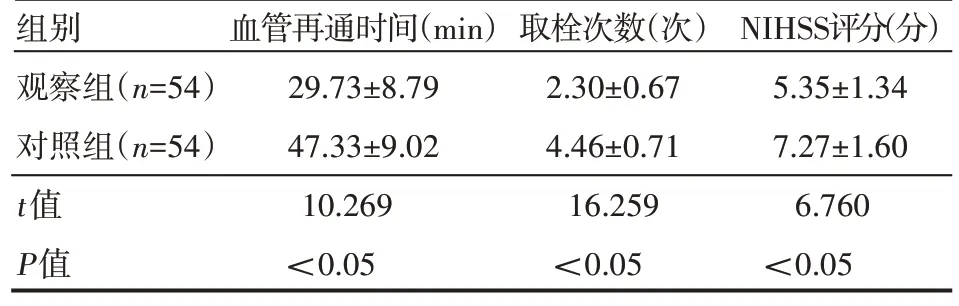

2.1 兩組患者血管再通時間、取栓次數、NIHSS評分情況

觀察組的血管再通時間明顯短于對照組,取栓次數少于對照組,術后2 周NIHSS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者血管再通時間、取栓次數、NIHSS評分情況(±s)

表1 兩組患者血管再通時間、取栓次數、NIHSS評分情況(±s)

組別觀察組(n=54)對照組(n=54)t值P值血管再通時間(min)29.73±8.79 47.33±9.02 10.269<0.05取栓次數(次)2.30±0.67 4.46±0.71 16.259<0.05 NIHSS評分(分)5.35±1.34 7.27±1.60 6.760<0.05

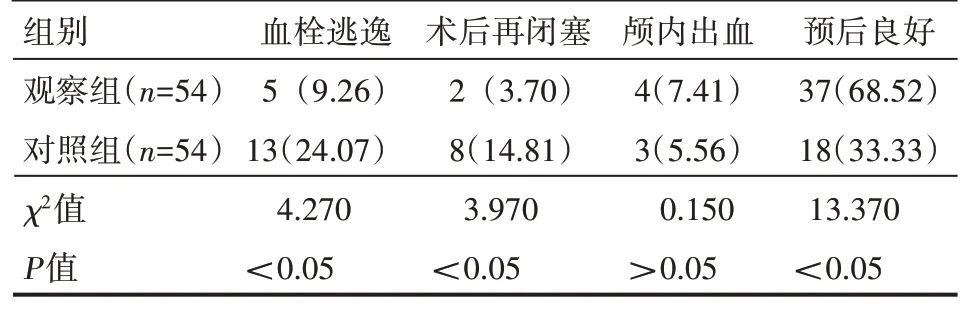

2.2 兩組患者預后情況

觀察組的血栓逃逸率、術后再閉塞率均明顯低于對照組,觀察組的預后良好率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者預后情況 例(%)

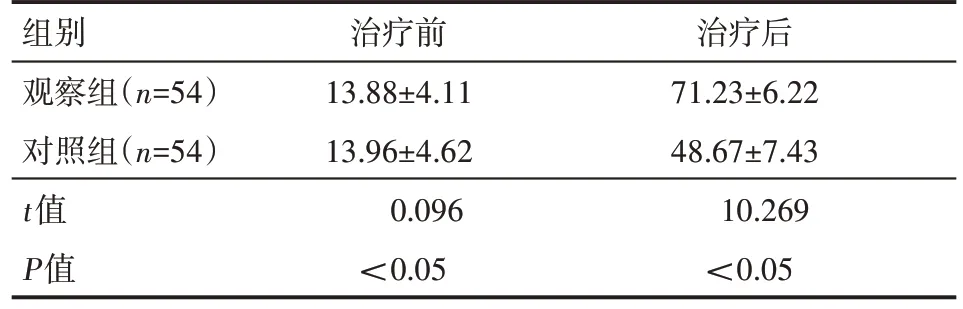

2.3 兩組患者治療前后ADL評分情況

治療前,兩組患者ADL評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后,觀察組ADL 評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者治療前后ADL評分情況(±s) 分

表3 兩組患者治療前后ADL評分情況(±s) 分

組別觀察組(n=54)對照組(n=54)t值P值治療前13.88±4.11 13.96±4.62 0.096<0.05治療后71.23±6.22 48.67±7.43 10.269<0.05

3 討論

腦梗死是一種突發性的缺血缺氧性腦病,具有極高的致死率和致殘率,患者出現腦梗死癥狀后其大腦功能會被明顯破壞,腦組織神經出現嚴重功能障礙。隨著缺血、缺氧狀況的加重,患者腦組織出現梗死的面積會逐漸增加,進而出現腦組織壞死的癥狀。當患者出現腦梗死癥狀后,需要及時對患者進行溶栓治療,減少血液阻塞。靜脈溶栓是治療急性腦梗死的有效手段,但其時間窗為4.5 h,受益患者較少。機械取栓以往的時間窗為6 h,雖然略長于靜脈溶栓,但受益患者人數并無顯著增加[5]。近年來,隨著研究的深入,機械取栓的時間窗明顯擴展,可延長至24 h,使越來越多的患者可得到機械取栓治療的機會。但同時,盡管時間窗有所延長,盡快恢復腦組織血流灌注仍是治療急性腦梗死的關鍵[6]。《急性缺血性卒中血管內治療中國指南(2018 年版)》[7]建議,應優化機械取栓的技術流程,縮短血管再通時間,將住院治療時間控制在90 min內,將血管再通時間控制在120 min 內,從而使患者有更多獲益。

本研究結果顯示,觀察組的血管再通時間更短,取栓次數相對更少,術后2 周NIHSS 評分也更低,提示優化機械取栓技術流程對縮短血管再通時間、改善患者預后具有積極意義,多次取栓可能造成患者二次傷害,對患者機體具有一定損傷,影響預后效果。對于急性腦梗死患者而言,治療除了要挽救其生命,還要改善其意識狀態,使其能夠盡快恢復正常生活。以往研究[8]顯示,優化機械取栓技術流程后,血管再通時間由(48.69±13.71)min 降至(28.35±10.96)min,預后良好率由47.82%提升至65.29%,也證實了優化機械取栓技術流程的價值,與本研究結果相似。2004 年美國食品藥品管理局正式將MERCI 機械取栓系統批準用于臨床治療,研究[9]結果顯示,其血管再通率約為60.3%,與傳統的靜脈溶栓治療相比更高,且癥狀性腦出血比例約為7.8%,血管再通患者神經功能恢復率、死亡率分別為46.0%、32.0%,未再通患者神經功能恢復率、死亡率分別為10.0%、54.0%。這表明顱內大血管閉塞、核心梗死灶較小、建立側支循環的患者經機械取栓治療后均能夠有較大獲益。因此,對于符合機械取栓適應證的患者,可盡快進行機械取栓治療。與傳統機械取栓技術流程相比,優化后流程具有以下優勢:使用8F 動脈鞘進行穿刺,使用5F 單彎造影管造影,隨后不更換動脈鞘,而是將5F 管與6F 管長鞘相連,將6F 長鞘送入責任血管近端,操作簡單,單人即可完成,可節約5~10 min 的時間[10-11]。按照該流程進行操作,治療通路良好,二次取栓時不必重建通路,也能夠縮短操作時間,更快地實現血管再通[12-13]。同時,本研究結果顯示,觀察組的血栓逃逸率、術后再閉塞率均明顯低于對照組,觀察組的預后良好率更高,可見優化機械取栓技術流程能夠減少血栓逃逸,防止術后再閉塞,改善患者臨床預后。這主要是由于長鞘支撐性良好,能夠使引導管末端更容易接近閉塞血管,在取栓時,可減少血栓逃逸,取栓效率更高[14-15]。本研究結果顯示,治療前,兩組患者ADL 評分差異不明顯,治療后,觀察組ADL評分升高更明顯。腦梗死患者在接受治療后如果不能得到良好的恢復,就會存在較高的致殘率,對患者參與正常生活存在較大的影響。在操作時,由6F 長鞘支撐,5F 或6F 的Navien 能夠更容易接近閉塞部位,能夠達到良好的治療效果改善患者預后[13]。這表明優化機械取栓技術流程對于患者盡快恢復正常生活具有十分重要的意義。

綜上所述,優化機械取栓技術流程可縮短再通時間,減少取栓次數,改善患者預后。