473例疑似新生兒溶血病患兒應用微柱凝膠試驗診斷新生兒溶血病的價值探討

孫 穎,裴倩云,趙丹妹

南京市高淳人民醫院,江蘇 南京 211300

新生兒溶血病指母嬰血型不合,母體血型抗體經胎盤進入胎兒體內,與胎兒血型抗原不相合而引起抗原抗體結合,造成紅細胞破壞,導致免疫性溶血[1]。本病以ABO 血型不合最為常見,占比約85%~90%,另有RH 血型不合,鮮見MH 血型不合,僅占0.1%。統計數據顯示,母嬰ABO血型不合約占全部分娩的20%~30%,是新生兒溶血病的潛在風險人群[2]。新生兒溶血病是導致新生兒黃疸的主要原因,多數發生于新生兒出生48 h內,另可見貧血、肝脾腫大,重者或伴水腫、心力衰竭等癥,危及健康甚至引起死亡[3],因此,早期確診新生兒溶血病并予以有效治療十分必要。產前診斷可以預測新生兒溶血病的發生,便于產后早期監測及干預治療,以減輕病變程度,但受多種因素影響,產前檢出率并不十分理想,多數新生兒于產后通過實驗室檢查獲得明確診斷[4]。溶血試驗是診斷新生兒溶血病的主要方法,即通過鑒定母嬰血型抗體明確有無不合。目前,臨床可行血型鑒定方法諸多,其中微柱凝膠法憑借敏感性高、操作簡單等技術優勢在溶血試驗中得到廣泛使用。本研究擇取樣本醫院近年收治疑似新生兒溶血病473例病例,分析探討微住凝膠技術用于新生兒溶血病試驗診斷中的臨床價值,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1—12月南京市高淳人民醫院接受溶血試驗的473 例疑似新生兒溶血病的新生兒作為研究對象,均為住院病例。男244 例,女229 例;年齡1~6 d,平均年齡(1.07±0.51)d。部分明確診斷病例:上呼吸道感染10 例;新生兒肺炎17 例;早產兒14 例;胃—食管反流性疾病5例;敗血癥3 例;糖尿病母親的嬰兒綜合3 例;新生兒窒息2 例;胎糞吸入綜合征1 例;少尿1 例;新生兒腸炎1例;其余均存在高膽紅素血癥402例。

1.2 方法

1.2.1 標本來源 依據《臨床檢驗操作規程》要求進行取樣,每例新生兒采集不抗凝靜脈血3 mL、EDTA 抗凝全血2 mL,樣本均無嚴重溶血、無脂血及無纖維蛋白存在。

1.2.2 儀器與試劑 ABO、Rh(D)血型定型檢測卡、新生兒溶血病胎(嬰)兒不完全球檢測卡,微柱凝膠法,六微柱孔/卡,國械注(準)字20193401730 號,購自長春博訊生物技術有限公司,其中ABO、Rh(D)血型定型檢測卡含抗A、抗B、抗D 各1 孔、空白凝膠管3 孔,新生兒溶血病胎(嬰)兒不完全球檢測卡,6 孔一致,主要成分為凝膠、抗-IgG 抗體、抗-IgM 抗體、抗-C3d 抗體等;0.8%標準ABO 反定型紅細胞懸液, 國械注(準) 字20163402334 號,購自長春博訊生物技術有限公司;BX-1型樣本釋放劑,主要成分為放散液A(甘氨酸)、放散液B(乙二胺四乙酸二鈉)、中和液(三羥甲基氨基甲烷)等,吉長食藥監械備20150014號;貝索血清學離心機;微柱卡孵育器;微柱卡專用離心機;水浴箱。

1.2.3 檢測操作 依照試劑說明書要求及實驗室標準規程方法進行新生兒血型測定及新生兒溶血病試驗檢測,檢測指標包括ABO 血型、RH(D)血型、游離抗體、釋放抗體、直接抗人球蛋白、間接抗人球蛋白。ABO血型、RH(D)血型檢測:標記血型檢測卡,將樣本配置成0.8%紅細胞懸液,充分搖勻,6 個微孔分別加入紅細胞懸液、血漿及標準ABO 反定型紅細胞懸液各50 μL,使用專用離心機離心5 min,取出后判定血型檢測結果。游離抗體、釋放抗體:將EDTA 抗凝全血2 mL離心,收集所有紅細胞,用生理鹽水洗滌標本6 次,去上清制備成壓縮紅細胞,以酸放散法制備放散液。標記抗人球蛋白檢測卡,前3 孔各滴加新生兒血漿50 μL,后3 孔各滴加放散上清液50 μL,A、B、O 型紅細胞懸液分別滴入1 孔和4 孔、2 孔和5 孔、3 孔和6 孔。檢測卡置入微柱卡孵育器恒溫37 ℃孵育15 min,使用專用離心機離心5 min,肉眼判讀結果,前3 孔為游離抗體結果,后3 孔釋放抗體結果。直接抗人球蛋白:將樣本紅細胞用生理鹽水洗滌3 遍,用壓積紅細胞10 μL 懸浮于1 mL 生理鹽水中,稀釋成0.8%濃度,檢測卡做好標記,將50 μL 紅細胞懸液加入微管中,使用專用離心機離心5 min,肉眼觀察結果。間接抗人球蛋白:將準備好的檢測卡做好標記,將50 μL 的0.8%O 型紅細胞懸液分別加入微管中,同時加入50 μL 待檢者血漿加入微管中,檢測卡置于孵育器中37 ℃孵育15 min,使用專用離心機離心5 min,取出檢測卡,肉眼觀察結果。

1.3 觀察指標與評價標準

觀察新生兒ABO 血型與RH(D)血型,統計游離抗體、釋放抗體、直接抗人球蛋白、間接抗人球蛋白陽性率。觀察不同ABO血型新生兒溶血試驗指標結果,統計溶血病檢出率以及溶血病患兒試驗陽性結果分布。溶血試驗評價標準[5]:紅細胞抗原與相應抗體結合成特異性抗原抗體復合物,懸浮于微柱凝膠中或漂浮于上層——陽性;紅細胞沉于微柱凝膠管底,凝膠介質中未見特異性抗原抗體復合物——陰性。新生兒溶血病診斷標準[6]:釋放抗體陽性,或聯合游離抗體和(或)直接抗人球蛋白陽性,均確診新生兒溶血病;游離抗體陽性聯合直接抗人球蛋白陽性,確診新生兒溶血病;游離抗體、直接抗人球蛋白任一陽性,釋放抗體陰性,可疑新生兒溶血病,結合臨床癥狀綜合分析;三項指標均呈陰性,排除新生兒溶血病。注:游離放散陽性結果必須是針對新生兒ABO 血型抗原的IgG抗體。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 新生兒血型檢測結果

473 例新生兒中,O 型血占比最高,共168 例;占比35.52%;A型血次之,共167例,占比35.31%;B型血127例,占比26.85%;AB 型血占比最低,共11 例,占比2.33%;RH(D)均呈陽性。

2.2 新生兒溶血試驗結果

473 例新生兒溶血試驗結果顯示,游離抗體陽性97例,陽性率20.51%;陽性(+)29例,占比29.90%,弱陽性(±)68 例,占比70.10%。釋放抗體陽性156 例;陽性率32.98%;陽性(+)122 例,占比78.21%;弱陽性(±)34 例,占比21.79%。直接抗人球蛋白陽性6 例,陽性率1.27%,均為陽性(+)。間接抗人球蛋白陽性2 例,陽性率0.42%;陽性(+)1例,占比50.0%;弱陽性(±)1例,占比50%。

2.3 473例新生兒溶血試驗檢測結果分布情況

經統計,確診新生兒溶血病156 例,排除312 例,疑似5 例,新生兒溶血病檢出率32.98%。其中,三項指標均為陽性的6 例新生兒中,有2 例間接抗人球蛋白呈陽性,即4項指標均呈陽性。

2.4 不同血型新生兒溶血試驗結果分布

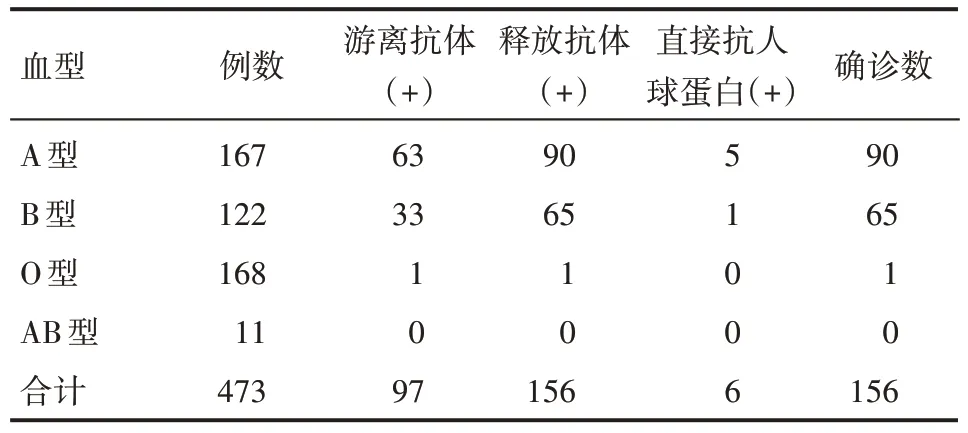

統計顯示,血型為A 型、B 型、O 型、AB 型新生兒溶血病檢出率分別為53.89%(90/167),53.28%(65/122)、0.60%(1/168)和0%(1/11)。A型血和B型血新生兒溶血病檢出率比較,差異無統計學意義(P>0.05),均高于O型血和AB 型血新生兒溶血病檢出率,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 不同血型新生兒溶血試驗結果分布 例

3 討論

對于血型不合的母親和嬰兒,胎兒紅細胞經胎盤血循環進入母體,會刺激母體產生相應的IgG 類免疫性抗體,母體循環作用下,抗體反作用于胎兒紅細胞,即會引起新生兒溶血病[7-8],導致黃疸、貧血、水腫等相關并發癥,此類情況也可見于胎兒從父親方繼承了母體所沒有的紅細胞抗原的情況[9]。

血清學檢測是臨床診斷新生兒溶血病的重要手段。既往,臨床主要采用試管法測定指標,但此法需要反復洗滌紅細胞,操作耗時長,過程繁瑣,易受人為因素影響,質量控制較為困難,影響診斷準確性[10]。微柱凝膠法是近年用于新生兒溶血病血清學診斷中的檢測技術[11],技術原理為:以凝膠作為檢測卡填充物,與血型血清學抗體特異性結合,如未發生抗原反應,未凝集紅細胞在離心作用下通過凝膠沉積于管底,反之,凝集紅細胞不能通過凝膠而在其中游離或留在凝膠上層[12]。微柱凝膠法敏感性高,可以檢測微弱的抗原抗體結合反應,靈敏度與特異度更高,是經研究證實新生兒溶血病檢出率高于試管法的有效溶血試驗診斷手段[13]。

本研究統計顯示,血型為A 型、B 型的新生兒容易發生溶血病,檢出率分別為53.89%、53.28%。同時發現1 例母親血型為A 型,2009 年因卵巢畸胎瘤行左側卵巢切除術,異常子宮出血輸血治療,后查出血清中抗E 抗體陽性,2021年生產,患兒血型為A 型,出生后即出現新生兒高膽紅素血癥,對母嬰兩者的血液進行不規則抗體檢查,發現結果均為陽性,存在IgG 類抗體抗-E,當新生兒E 抗原陽性,即發生RH系統的溶血。RH血型是復雜的且具有多態性血型系統, RH 血型新生兒溶血病較ABO 溶血起病急,溶血程度高,病情較重,而RH 血型系統除D 外,其他抗原臨床一般不開展,認識及重視均不足,易被忽略。因此,對于有輸血史、妊娠史、流產史的孕婦及其嬰兒,應開展不規則抗體檢查,幫助發現其他血型系統抗體引起的新生兒溶血病[14-15]。本研究基于微柱凝膠技術對473 例疑似新生兒溶血病新生兒進行溶血檢測,確診新生兒溶血病156 例,為溶血病病臨床診斷和治療提供了重要的實驗室依據。

綜上所述,微柱凝膠法是進行新生兒溶血試驗檢測的有效手段,能夠快速準確檢出新生兒有無溶血病,操作簡單、敏感性高,便于臨床及時有效防治,以改善新生兒預后。