探究區域醫聯體MDT模式對圍產期婦女營養干預及妊娠結局的影響*

房瑩 田麗檳 林萱 徐嘉蔚 楊華 景麗麗 吳清明

(1.武漢科技大學醫學院公共衛生學院,湖北 武漢 430080;2.華潤武鋼總醫院內分泌科, 湖北 武漢 430080;3.華潤武鋼總醫院婦產科,湖北 武漢 430080; 4.華潤武鋼總醫院內分泌科,湖北 武漢 430080;5.武漢科技大學醫學院臨床醫學系,湖北 武漢 430065;6.武漢市青山區婦幼保健院孕產保健部,湖北 武漢 430080)

圍產期婦女的營養狀況是影響胎兒生長發育的重要因素,孕期營養狀況和體重指數與分娩結局有著緊密的聯系[1]。隨著社會經濟狀況的好轉,孕期營養過剩現象越來越多,因營養過剩引起的妊娠糖尿病、妊娠高血壓綜合征、巨大兒、難產等并發癥的發生率也越來越高[2]。如何有效的對孕婦圍產期的營養與體重進行干預與管理是目前研究的熱點。多學科診療模式(Multi-disciplinary team,MDT)是以病人為中心,由多學科專家以共同討論,為患者制定個性化診療方案的一種個體化治療模式[3]。基于MDT的圍產營養可通過對妊娠個體化營養規劃和健康生活方式的調整,指導圍產期孕婦合理膳食,為胎兒提供適宜營養,實現孕期體重合理增長,以促進疾病預防和良好妊娠結局。基于MDT的圍產營養是否能夠改善妊娠結局,減少不良孕期并發癥以及提高新生兒評分,目前報道較少。因此,本文探討區域醫聯體MDT模式對圍產期婦女營養干預及妊娠結局的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 對2019年1月—4月首次在青山區婦幼保健院或華潤武鋼總醫院婦產科門診建卡行產前檢查的663例圍產期婦女患者為研究對象,按其是否自愿參與的意愿分為對照組281例和觀察組382例。納入標準:①所有孕婦為單活胎且為首次妊娠。②孕婦及孕婦家屬同意參與本研究,并具有一定溝通能力。③孕前無糖尿病、高血壓等疾病史。④入組前孕周<28周。排除標準:①孕前有心、肝、腎等重要臟器功能受損。②存在有精神疾患,不能或者不愿意配合本研究。③有高血壓或糖尿病家族史的患者。納入患者中因流產、早產、未按要求進行營養干預、隨訪資料缺失的患者中,對照組15例,觀察組79例。對照組最終納入分析266例,觀察組最終納入分析303例。本研究經我院倫理委員會審核認可。

1.2 治療方法 在研究開展前,對小組成員進行培訓,培訓合格、同意標準后開展本項研究。 對照組采用傳統孕婦孕期營養、體重管理模式。①采用小課堂講課的方式,對孕婦及其家屬進行每周不同主題的授課(包括:健康教育告知妊娠期營養及體重合理管理對胎兒及母體的有益影響;向孕婦詳細講解孕期的注意事項和相關知識;引導孕婦重視自我保健,主動參與自我體重管理,提高依從性)。②在入組前就要求孕婦安裝統一的孕婦健康軟件并詳細講述孕婦健康軟件的正確使用方法,并向孕婦演示每日膳食種類和重量的記錄方式。同時需定期對孕婦的膳食記錄進行核對,若發現孕婦使用錯誤應給予及時的正確指導,合理控制孕婦體重。③為入組的孕婦建立一個準媽媽交流微信群,每天帶動各位準媽媽相互交流(如:曬膳食、體重圖片,分享營養保健小竅門等),引導孕婦重視自我保健,主動參與自我體重管理,提高依從性。觀察組在對照組的基礎上采用區域醫聯體MDT模式對孕婦孕期進行營養干預。

1.2.1 營養科 所有孕婦在孕晚期孕婦每1周測1次體重。營養科營養師出診,對不同營養狀況、BMI值孕婦采用個體化飲食干預方式,將中國營養學會推薦的供給量作為營養指導參考,給不同營養狀況、BMI值孕婦制定健康的營養計劃并開出營養處方,體重管理標準參考2009年美國醫學研究所與國家研究委員會修訂的《孕期體重增長指南》[4]。并根據孕婦體重增長情況及胎兒生長發育情況等進行適當調整,使胎兒的生長發育處于理想狀態。由營養門診負責肥胖孕婦的體重管理,指導其每周復診,并堅持描記體質量增長曲線,根據孕婦描記曲線情況進行適當的飲食調整,以保證體質量合理增長及胎兒正常發育。

1.2.2 內分泌科 在MDT模式介入中,內分泌科醫生針對圍產期婦女代謝指標指導及干預。在孕28、32、36周檢測孕婦血液學指標空腹血糖(FPG)與血脂(TC),告知預防妊娠期糖尿病(Gestational diabetes mellitus,GDM)的預防事項。孕24周,行OGTT試驗,對FPG正常的孕婦指導后期注意事項。參照內分泌科醫師對FPG、TC異常的孕婦及時干預,參照GDM診斷指南的中妊娠期血糖的參考標準[5]與《中國成人血脂異常防治指南》[6]中妊娠期血脂的參考標準(FPG≥5.1 mmol/L為妊娠期糖尿病,TC>6.1 mol/L為高脂血癥)進行相應的治療與定期隨訪。營養師根據《中國糖尿病營養治療指南》[7]根據孕婦的指標制定個體化的保健方案,根據孕婦的意愿選擇一種低等至中等強度的有氧運動,主要是由機體中大肌肉群參加的持續性運動,如步行、快走、做韻律操等。建議餐后進行,運動時間可自10 min開始,逐步延長至30 min,運動頻率為3~4次/周。

1.2.3 社區醫師 由社區醫師每周對孕婦的基本生命體征進行檢測,如有異常,及時指導患者到醫院治療。同時注意觀察孕婦的心理及情緒狀況,及時幫助孕婦緩解不良情緒。

1.3 觀察指標 ①分娩前指標:記錄兩組圍產期婦女孕期體重增加(Gestational Weight Gain,GWG),分娩前BMI、分娩前血液指標[FPG、TC、Hb(Hemoglobin,Hb)、血清鈣、血清鐵]數值。②妊娠結局指標:記錄兩組孕婦自然流產、剖宮產、早產、低體重兒、巨大兒、死胎的發生情況。③并發癥:GDM、妊娠期高血壓、妊娠期肝內膽汁郁積癥、羊水過多,產后出血等病發生情況。④新生兒評分:新生兒出生后均采用Apgar評分法對其進行評估。

1.5 統計學分析 采用SPSS 19.0軟件進行統計學分析,計數資料以n%表示,組間比較采用2檢驗,計量資料表示,組間比較采用t檢驗或獨立資料t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組中患者年齡為21~32歲,平均(25.37±2.12)歲;孕周為(39.02±1.07)周;妊娠前BMI為(20.13±1.92) kg/m2。觀察組中患者年齡為24~34歲,平均(26.03±2.24)歲;孕周為(39.16±1.13)周;妊娠前BMI為(22.02±2.04) kg/m2。兩組患者年齡、孕周、妊娠前BMI等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

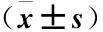

2.2 兩組分娩前指標的比較 分娩前觀察組孕婦GWG、分娩前BMI、FPG、TC低于對照組,Hb、血清鈣、血清鐵高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者分娩前指標的比較

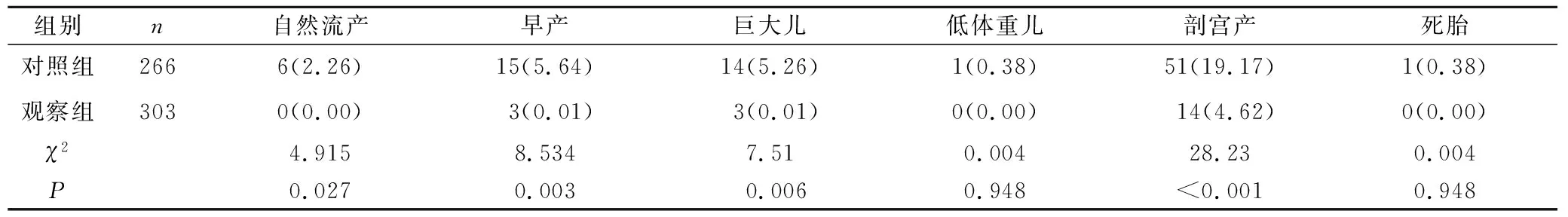

2.3 兩組妊娠結局比較 觀察組孕婦自然流產、早產兒、巨大兒、剖宮產的發生率低于對照組 (P<0.05),兩組孕婦低體重兒、死胎的發生率差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組孕婦妊娠結局比較 [n(×10-2)]

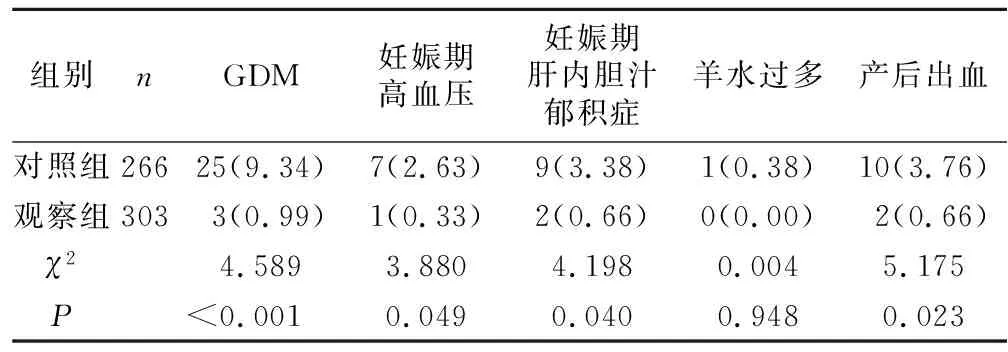

2.4 兩組孕婦并發癥發生情況比較 觀察組孕婦GDM、妊娠期高血壓、妊娠期肝內膽汁郁積癥、孕前羊水過多、產后出血的發生率低于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組孕婦并發癥發生情況比較[n(×10-2)]

2.5 兩組Apgar評分比較 觀察組新生兒的Apgar評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組Apgar評分比較

3 討論

孕期營養與宮內環境密切相關,可影響胎兒的生長發育及結構功能的改變[8]。在孕期,孕婦易攝入大量高熱量以及高蛋白食物,導致體重增長,增加妊娠期并發癥。有研究表明,肥胖及孕期超重會增加巨大兒、剖宮產、早產的風險[9-11]。同時,肥胖及孕期超重的孕婦更易發生GDM、妊娠期高血壓等妊娠期并發癥,且對子代產生遠期不良影響,如新生兒及兒童期代謝性疾病、成年期心血管疾病和糖尿病等[12-14]。適當的孕前BMI和孕期GWG是獲得良好圍產期結局和促進母嬰健康的重要保護因素。圍產營養及孕期保健可通過營養干預手段實施圍產期體重管理,給予個性化的營養指導,提供胎兒宮內適宜營養,合理平衡膳食結構,以促進疾病預防和良好妊娠結局,保證胎兒生長發育。區域醫聯體MDT模式是大醫院聯合社區醫院,對患者診療的分級醫療、急慢分治、雙向轉診的診療模式,具有合理利用資源,方便群眾就醫的優勢[15]。基于區域醫聯體MDT以患者為中心,由多學科專家及社區醫生共同參與,為患者制定個體化、全方位的診療方案[16]。基于區域醫聯體MDT模式對圍產期婦女營養和體重進行干預能有效的為圍產期婦女制定出最合理且具有個性化的干預方案,推動本地區醫療領域與更多、更好的與上級醫療機構接軌。

本研究中,分娩前觀察組孕婦GWG,分娩前BMI、空腹FPG、TC低于對照組,Hb、血清鈣、血清鐵高于對照組(P<0.05)。結果表明基于區域醫聯體MDT有助于控制孕婦GWG、分娩前BMI、FPG及TC水平,提高Hb值,避免貧血風險,還可使血清鈣、血清鐵等微量元素數值提高。有研究表明,調整膳食結構,制定適合的運動方案對圍產期孕婦進行營養干預可控制孕期體重增長,降低分娩前BMI,控制FPG[17-19]。分析其原因是,基于區域醫聯體MDT模式對圍產期婦女進行營養干預與指導,根據《孕期體重增長指南》[4]的標準,將BMI 18.5~24.9 kg/m2范圍內的的孕婦GWG為11.5~16.0 kg,每周增重控制在0.35~0.50 kg,對體重增長過快或增長過慢的孕婦及時以調整膳食結構和改善運動方式的方法進行營養干預,在保持營養需求正常的情況下保持體重周增重量在正常范圍。同時,多學科合作模式可提高圍產期孕婦與醫生的溝通頻率,增加檢查次數,可及時掌握指標波動幅度。

本研究觀察組孕婦自然流產、剖宮產、早產兒、巨大兒的發生率低于對照組(P<0.05),兩組孕婦低體重兒、死胎的發生率差異無統計學意義(P>0.05),觀察組新生兒的Apgar評分高于對照組(P<0.05)。有研究表明,多學科共同診治相結合的模式可降低圍產期不良后果,改善妊娠結局[20-22]。本研究結果顯示基于區域醫聯體MDT模式可改善妊娠結局,降低自然流產、早產兒、巨大兒的發生率。推斷其原因可能為基于區域醫聯體MDT模式營養干預使圍產期婦女的各項指標在正常范圍內,降低了GDM的發生率,GDM孕婦與胎兒不良妊娠結局風險密切相關,因此改善妊娠結局。有研究表明懷孕期間的Hb水平與BMI顯著相關,妊娠期貧血與不利的妊娠結局有關[23-25]。基于區域醫聯體MDT模式對孕婦進行營養干預,降低妊娠期貧血的概率,使BMI及GWG值過低的孕婦及時進行營養及微量元素的補充,改善妊娠結局。圍產期婦女BMI過高會導致產道肥厚,產時產道相對狹窄降低;BMI過低可導致孕婦產力不足,引導試產失敗等情況的出現,兩者均可提高剖宮產率。本研究中的營養干預方案可降低產前BMI,使產前體重保持在正常范圍,因而降低剖宮產率。

觀察組孕婦GDM、妊娠期高血壓、妊娠期肝內膽汁郁積癥、孕前羊水過多、產后出血的發生率低于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05)。結果表明區域醫聯體MDT模式可降低圍產期婦女并發癥發生率,提高Apgar評分。這是由于區域醫聯體的MDT模式可針對患者的血液指標及時調整膳食結構與運動方案,在保證Hb及微量元素在正常水平的同時,FPGTC水平,減少GDM、妊娠期高血壓等并發癥發生率。吳琳娜等[25]的研究表明MDT模式的營養干預有助于降低GMD的發生。田麗檳等[26]的研究表明MDT模式可降低患者FPGTC水平,與本研究結果一致。

4 結論

本研究表明,區域醫聯體MDT模式對圍產期婦女進行營養干預有益于降低妊娠期并發癥發生。