比較優勢、后發優勢與平行競爭

方行明 許辰迪 肖磊

〔摘要〕中國作為全球經濟體量最大的發展中國家,在發展過程中分別經歷了比較優勢、后發優勢及平行競爭三個發展階段,其中,每個階段都體現出政府與市場的有機結合與高效協同。在工業化發展初期,國家為實現生產要素快速積累,擁有比較優勢的產業都發揮著重要作用,但隨著工業化進程的不斷推進,比較優勢在主導產業上的賦能逐漸減弱,國家要突破發展瓶頸,實現產業轉型升級,就必須跳出比較優勢思維而發揮后發優勢,通過政府的積極引導,將資本、人力等要素向目標產業集聚,使得產業結構向缺乏比較優勢的領域升級。然而,在市場逐利本質的推動下,生產要素總是朝著關鍵性、贏利性強的產業集中,在全球產業鏈中突出表現為以數字經濟為特征的高科技產業同質化競爭。這一發展導向,最終使中國在主導產業上與發達國家產生平行競爭。面對當前日趨復雜多變的國際形勢,中國更應注重“有效市場”與“有為政府”的強強聯合,充分發揮后發優勢潛力,以保持國內產業高端、先進性以及高質量發展態勢,最終實現中國經濟可持續高質量發展。

〔關鍵詞〕動態比較優勢,比較優勢悖論,后發優勢,同質化競爭,平行競爭

〔中圖分類號〕F123.9 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1004-4175(2023)05-0090-12

一、引言:發展經濟學的檢驗與創新

發展經濟學的誕生為發展中國家的經濟發展提供了經驗總結和理論依據,但是從近幾十年來中國等發展中國家的發展實踐來看,傳統理論已經不能完全解釋現實的發展情況,不足以指導發展中國家的發展實踐。對此,還需深刻認識發展中國家在發展中出現的新問題,通過實踐以檢驗發展經濟學理論,并推動理論的創新,以進一步指導實踐。比較優勢理論在指導國家間產業分工和經濟發展中的作用,歷來為經濟學家所重視,但其適用條件和實施效果卻是一個極具爭議的問題,不同的學者對此提出了相異的論點。在近期的研究中,樊綱提出了根據發展要素(比較優勢、后發優勢、本土優勢)來劃分經濟發展階段的理論〔1〕,而劉培林、劉孟德認為比較優勢和后發優勢并非不同發展階段上繼起的互不相干的兩件事,只有遵循比較優勢的發展戰略才能順利地、充分地釋放后發優勢,違背比較優勢的發展戰略則不能起到良好效果〔2〕。這些問題是有關發展中國家經濟發展戰略的核心問題,我們在分析現有文獻的基礎上,提出“比較優勢—后發優勢—平行競爭”的中國式經濟現代化發展路徑以及中國政府在這一過程中發揮主導作用的觀點,其核心思想是:

第一,比較優勢是動態的而非靜態的,可能消失,也可能創造,有其形成和消亡的周期。某一種比較優勢往往形成于一定領域和時期,但經濟發展的規律是動態的、變化的,經常要打破現有的比較優勢格局,過渡到新的格局,而不是永遠維持既定格局。秉持靜態的比較優勢,必然失去產業轉型升級的機會,無法實現持續發展。發展中國家要充分發揮后發優勢,不斷確立新的比較優勢,擺脫全球價值鏈的低端站位束縛,弱化因簡單開放帶來的比較優勢低水平鎖定效應,避免陷入“比較優勢陷阱”。

第二,突破比較優勢陷阱的關鍵在于培育后發優勢。產業轉型升級的目標就是向沒有比較優勢的領域進軍。一旦確認了目標產業,政府可引導資本向該產業集聚,資源向該產業配置,加強相關教育與培訓為該產業提供人力資源。通過發揮后發優勢可直接向原先沒有比較優勢的先進高科技產業轉型升級,并可避免走彎路以及減少試錯的次數。經過改革開放后多年的積累,中國已經具有產業轉型升級的實力,在政府和市場的作用下,可以通過發揮后發優勢,實現產業升級。

第三,后發優勢的作用促使平行競爭階段的出現。由于中國發揮了后發優勢,從而在某些高科技產業領域與發達國家水平接近,甚至處于領先地位,因而出現了平行競爭格局。平行競爭表明中國與發達國家在某些產業領域出現齊頭并進、實力相當、甚至處于領先的競爭格局,同時各國之間在技術上各有優勢,形成制衡,一國不可能壟斷所有技術。一旦進入平行競爭格局,后發優勢開發殆盡,更加需要加強政府與市場的結合,充分增強競爭優勢,保持領先地位。

本文作以下安排:第二部分從理論上分析比較優勢、后發優勢和平行競爭的內涵及其轉換的機理,第三部分基于中國式現代化實踐對比較優勢、后發優勢和平行競爭的階段劃分及演進規律進行經驗總結,第四部分分析政府在推進比較優勢、后發優勢和平行競爭形成及其轉換中的主導作用,第五部分是結論與政策建議。

二、比較優勢、后發優勢和平行競爭及其轉換的機理

(一)比較優勢的始發作用及其動態演進

1.比較優勢理論演進。比較優勢理論最早來源于亞當·斯密的絕對優勢理論。絕對優勢是亞當·斯密在《國富論》中首次提到,他認為由于先天的發展條件不同,各國生產產品有著天然的絕對成本差異,因而會集中出口本國擁有絕對成本優勢的產品,進口處于成本劣勢的商品,國際貿易得以分工開展,互利互惠。但對于不同比較對象來說,一國的絕對優勢也具有相對性,由此衍生出了比較優勢。比較優勢的本質是由于各國在人力、土地、資本等要素上存在差異,進而利用各要素生產產品的機會成本不同,最終因成本差異發展出比較優勢產業。同時,比較優勢也有兩層含義,不僅是本國與其他國家存在比較優勢,本國內部各地區間也存在著比較優勢,因此各國一般會選擇出口本國比較優勢較大的產品,以最大化自身利益。一般地,按照產業發展順序,一國經濟發展重點要經歷由農業向工業再到對外貿易的轉變。發展中國家在發展之初,既無資金、技術,也無工業生產能力,只有發揮現有的比較優勢,為經濟起飛掙得“第一桶金”。在這一階段發展中國家主要是通過出口初級產品、資源產品等方式,從而換取外匯來獲得較發達國家的工業產品,并在一定程度上實施進口替代,從而謀求自身經濟發展。

對于比較優勢產生的來源,李嘉圖認為比較優勢來源于勞動生產率的高低,且不易被改變。隨后赫克歇爾及俄林在李嘉圖的觀點上進一步延伸,認為在相同的勞動生產率下利用優勢要素越多,比較優勢越明顯,即要素稟賦理論。但進一步研究會發現,若按照李嘉圖等人的觀點,一國的比較優勢一旦形成將一直延續并存在,從而一國對外貿易結構也不會發生改變,這卻與現實不符。在經濟全球化不斷延伸的背景下,一國產業結構演進與全球價值鏈緊密相關。一方面,一國通過技術進步、分工生產使得自身的要素總量以及結構發生變化,進而影響到比較優勢的構成,促使比較優勢結構的變化;另一方面,其他國家同時也在發展,故二者共同促進了比較優勢的相對改變,這說明比較優勢是一個動態發展的過程〔3〕。

2.比較優勢實踐演進。從動態發展過程來看,在一國經濟發展融入國際市場的起步階段,利用原始的比較優勢完成勞動力、資金等要素的快速積累,構建國民經濟的有效循環十分重要。但隨著經濟發展水平的進一步提高,則需依據現有發展條件,調整固有發展觀念,使得比較優勢動態化,圍繞技術創新、技術引進和內需培育,而非傳統的要素參與國際分工模式,弱化因簡單開放帶來的比較優勢低水平鎖定效應,避免陷入“比較優勢陷阱”〔4〕。

具體來看,各國資源稟賦不完全相同,因而比較優勢也不完全一樣。一般來說,在經濟全球化特別是生產國際化背景下,勞動力豐富且成本低是發展中國家較為普遍的比較優勢,中國也發揮了勞動力成本優勢,贏得了世界產業轉移和經濟初步發展的條件。此外,進出口貿易的組成結構也是一國比較優勢的最直接體現。改革開放之初,中國主要出口產品是礦產品和優質農產品。這些產品既然能在國際市場銷售,說明就有比較優勢。當時中國可用于經濟發展的資金和外匯非常短缺,同時從計劃經濟演變過來,工業品不適銷對路,在國際市場無競爭力,只有出口礦產品和農產品之類的初級產品才能換取寶貴的外匯。礦產品和農產品作為中國具有比較優勢的出口產品,為中國的最初的外匯積累作出了貢獻。

如果我們繼續跟蹤研究中國等發展中國家比較優勢的演進就會發現,在經濟發展的不同階段,比較優勢是不斷調整、變化的。比如,經過改革開放后20多年的發展,中國的勞動力比較優勢逐漸衰退,人口紅利也逐漸消失,2004年劉易斯拐點到來,中國開始出現勞工短缺,勞動力比較優勢基本消失〔5〕,于是,那些勞動力成本更低的國家,如越南、印度等,成了世界勞動密集型產業轉移的對象國。在礦產品方面,當初中國主要出口能源,即煤炭和石油。由于當時中國工業發展不足,對化石能源的需求不大,因而可以用于出口。然而,隨著中國的發展,在能源進出口方面出現了兩個轉折點:一是1993年,中國由石油凈出口國轉為凈進口國,隨后石油對外依存度日益飆升,達到最近的70%以上;二是2009年,中國突然由煤炭凈出口國轉為凈進口國,很快上升為世界第一大煤炭進口國。這是由于中國經濟強勁發展對能源需求大幅度提升,國內能源儲量遠遠不能滿足需求,由此,能源稟賦上的比較優勢轉變為比較劣勢。

因此,比較優勢具有動態演變性,可能消失,也可能創造,有其形成和消亡的周期。這種周期有以下表現:一是經濟發展到一定階段,原先的比較優勢會自然消失,形成一個周期;二是資源豐富的國家或地區,隨著資源的不斷開采而枯竭,失去在資源稟賦方面的比較優勢,如果不及時進行經濟轉型,就會陷入“資源詛咒”和經濟衰退;三是新的競爭對手或后發國家的出現打破已有的市場格局和比較優勢格局,使部分傳統優勢的主體失去優勢。

在實踐中,一旦把比較優勢理論靜態化了,就成了謬誤。秉持靜態的比較優勢,必然失去產業轉型升級的機會,無法實現持續發展;某一種比較優勢往往形成于一定領域和時期,但經濟發展的規律是動態的、變化的,經常要打破現有的比較優勢格局,過渡到新的格局,而不是永遠維持既定格局;在短時期內,國家或區域可能存在著比較優勢,但是傳統的比較優勢往往不能長期存在。在一定條件下,遵循比較優勢是市場自發的結果,但如果不去主動求取更高的比較優勢,就會陷入比較優勢的路徑依賴,使經濟發展受到既定比較優勢的束縛,陷入“比較優勢陷阱”和發展瓶頸。因此,在利用本國或本地區比較優勢的同時,需要考慮經濟轉型,發掘新的比較優勢。

(二)產業轉型升級的本質是向沒有比較優勢的領域進軍

理論來自實踐,并指導實踐,但隨著實踐的發展又會產生新的問題而對現有的理論產生挑戰或否定,這就需要理論的進一步創新以指導實踐。比較優勢理論在揭示國際貿易及其分工方面具有解釋力,而當一國度過發展的初級階段,在發展戰略、產業選擇和產業結構轉型升級方面,若按照比較優勢的思維則存在局限,產生發展路徑的錯誤,失去發展機會。當落后國家發揮了比較優勢,贏得了初步發展,若要繼續發展,必須推動產業轉型升級,而產業轉型升級的本質就是向沒有比較優勢的領域進軍。我們可以通過實踐來加以驗證。

新中國成立初期,曾有人提出在社會主義陣營中按照比較優勢進行分工,生產的產品在社會主義國家之間進行交換,中國專門發展農業,蘇聯專門發展工業。如果按照這一分工,中國永遠是一個落后的農業國,因此當時中央高層并不贊同,摒棄比較優勢思維,確立當時沒有比較優勢的工業作為發展方向,推動中國由農業國向工業國轉型,由此推動中國的工業化進程。當時的口號是“沒有條件,創造條件也要上”,并通過艱苦卓絕的談判從蘇聯引進156項重點項目。這些項目在中國都是沒有比較優勢而從無到有實現的,并奠定了中國工業基礎。在國內政策上用農業補貼工業,實行工農業產品價格“剪刀差”。遺憾的是,當時實行計劃經濟,沒有市場配置資源,缺乏市場競爭,經濟發展效率低下,加上當時實行生產資料工業(重工業)優先發展的政策,導致農輕重比例失調。后來與蘇聯關系惡化,又未與其他技術先進的國家建立開放合作關系,技術引進這條線路也被堵死了。但是,當初確立工業化發展的方向是正確的,也為新中國奠定了一定的工業基礎,只是在具體的實現路徑上存在著不足。

改革開放后又出現東西部分工發展的討論,也有學者提出發揮比較優勢協調東西部發展,東部發展工業,西部發展農業。若按照這一分工,則東西部差距越拉越大,不利于國家和社會的平衡穩定發展。并且,西部地區也面臨著工業化轉型問題。從實踐來看,西部地區已經發展了多個現代工業基地,特別是在西三角(成都、重慶、西安)現代工業、數字經濟獲得強勁的發展,而成渝地區雙城經濟圈已經上升到國家戰略高度,形成了中國第四增長極。

改革開放后中國產業轉型升級的一個鮮明的本質性特征就是向沒有比較優勢的領域進軍。改革開放之初,中國工業沒有優勢,出口產品主要是礦產品和農產品,因而比較優勢就是采礦業和農業,那么按照比較優勢思維,就應該專門發展農業和采礦業。但是,中國的具體實踐卻舍棄比較優勢而大力發展工業,從玩具、服裝等輕工業產品到機電產品,再到家用電器、汽車、高科技產品、數字經濟、5G等,這種產業結構的不斷轉型、升級,都是在從無到有、從小到大、從弱到強,在沒有比較優勢的情況下實現的。中國在數字經濟、信息和網絡產業方面本來沒有比較優勢,最先都是引進發達國家的技術和運作模式,但現在卻涌現出華為、騰訊、阿里巴巴等著名企業,也實現了一個從無到有、從小到大、從弱到強、從沒有到有比較優勢的過程;在5G之前中國是沒有優勢的(從4G開始與國外齊頭并進),但現在華為5G技術領先于世界,有著鮮明的比較優勢。在這一過程中中國的產業結構得到優化,經濟發展質量得到顯著提升,而政府的導向亦起到了關鍵性作用。

因此,產業轉型升級的本質就是向沒有比較優勢的高科技產業挺進和突破。能否實現這樣的突破,關鍵在于能否充分發揮后發優勢。指導德國崛起的李斯特經濟學曾經指出,以亞當·斯密、李嘉圖等為代表的自由主義經濟學家的主要缺陷在于沒有考慮國家這一限制條件,對于一個國家而言,生產力比通過絕對優勢和比較優勢獲得的貿易利益重要得多,運用政府的力量培育新的生產力是國家崛起的關鍵。同樣地,在主張創新驅動發展的熊彼特經濟學中,也把生產要素的新組合視為靜態均衡的突破、發展路徑的躍遷,看作是生產結構的非連續性變化。這些理論上的認識,曾經指導了發達國家的崛起,對于今天的中國也是同樣適用的。

(三)突破比較優勢陷阱的關鍵在于培育后發優勢

比較優勢的作用在產業發展中是逐步降低的。隨著加工業的不斷發達、深化,比較優勢逐漸模糊、退化,但這是一個進步,特別是到了信息化、智能化、數字經濟時代,比較優勢在產業選擇方面的作用又進一步被弱化、淡化。當今世界已經進入高度發達的后工業化時代、知識經濟時代、數字經濟時代,資本日益充足甚至過剩;信息化、數字化、智能化特征越發顯著,滲透力越來越強;同時,全球化、國際化影響力越來越大。在這樣的環境下,比較優勢的思維痕跡幾乎不再存在。一旦確認了目標產業,資本就會迅速向該產業集聚,資源向該產業配置,相關教育與培訓為該產業提供人力資源。其中,人力資源開發與提升是突破比較優勢瓶頸、約束的重要推力。還有一個重要維度,就是全球化環境下的外資引進。對于沒有比較優勢的重要產業,可以通過引進外資直接構建,以彌補本國產業鏈的短板和不足,增強產業鏈的位勢〔6〕。

從國際競爭中更加尖銳和實質性的問題來看,如果按照比較優勢思維,發達國家發展高端產業,中國等發展中國家發展低端產業,就不會產生國與國之間的貿易沖突,但這種比較優勢的定位并不符合市場競爭精神,這種“低端鎖定”更不符合發展中國家的利益。因此,后發國家如果想實現趕超,必須突破傳統比較優勢束縛的陷阱,向沒有比較優勢的高端產業進軍,在高科技產業、戰略性新興產業上有所突破。

發展中國家突破比較優勢陷阱、實現產業轉型升級的關鍵在于發揮后發優勢。所謂“后發優勢”,就是落后國家可以通過學習或模仿前人所積累的大量技術,學到別人在發展過程中的經驗與教訓,從而可以少走彎路、多走捷徑。后發優勢是落后國家最終能夠實現追趕的最重要的發展要素,可以直接采用和享有世界最先進的科技成果,用于發展本國經濟,而且省略了試錯、彎路這些前人付出巨大代價的環節。學習別國,包括引進技術和技術合作,同時加以自主創新,實現由弱變強,由制造大國向制造強國轉型。中國通過發揮后發優勢已經取得顯著成果,在輕工、機電、家電及某些高科技產業方面依次取得突破而成為世界工廠,占居主導地位,現在正在向更高科技領域挺進。在這一過程中,中國產業的發展與轉型的戰略制定,沒有考慮比較優勢選項。目前中國資本充裕,外匯充足,可以調動資源向目標產業配置。因此,產業轉型、發展戰略的抉擇不是沿著比較優勢路線延伸,而是通過發揮后發優勢直接向處在比較劣勢的高科技產業領域“蛙跳”,而比較優勢思維已經不再具有本質意義,不再是產業轉型發展的主流因素〔7〕。

(四)市場競爭的同質化導致平行競爭的格局

人們的預期或者流行觀點是,只要相關主體發揮各自的比較優勢,實現錯位發展就能提高發展的效率,避免產業趨同和同質化競爭以及由此引發的產能過剩,但實際情況是,市場機制下往往引發同質化競爭。可將其定義為“比較優勢悖論”,即競爭的導向并非按照人們的期待而錯位發展,而是在市場機制逐利的推動下,資本朝著關鍵性、贏利性強的產業集中,形成同質化競爭,也正是這種同質化的高端產業競爭導致中國與發達國家在某些高端產業領域的平行競爭格局。

同質化競爭現象之所以會形成,本質上是資本要素逐利的具體體現,從而對國家、城市、企業產生重大投資方向性的引導。市場經濟的本質就是資本逐利,即資本往利潤率高的產業流動。同時,市場機制通過市場競爭來配置資源,推動著資源在不同產業之間流動,其本質也是價值規律的實現。而在現實市場中,利潤率高的產業相對集中,資本也就相應地集中向這些產業流動,從而出現不同主體產業趨同化及同質化競爭的傾向,或者說同質化競爭是市場經濟發展的常態化現象。一般來說,產業的利潤率與生產附加值密切聯系,集中在高端制造與服務產業,具體就表現在以下這些熱門產業:電子、信息、汽車和金融產業,以及新一輪產業革命的前沿——人工智能產業。

從國內產業結構的演進來看,在不同時期有不同的標志性產業成為同質化競爭的目標。在20世紀90年代,家電產業作為中國的新興產業吸引著各地的投資,經過一番優勝劣汰的激烈競爭,只有少數企業脫穎而出。在這一過程中,雖然也產生了產能過剩等負面效應,但沒有這樣的競爭就不會涌現具有全球競爭力的優秀企業。當前各地又集中在以數字經濟為核心,芯片、人工智能等前沿產業展開同質化競爭。政府在產業升級導向上發揮著重要作用,但也不能以主觀規定的方式對各地進行產業定位以實現錯位發展,這樣又回到計劃經濟低效的模式,應該允許這種同質化競爭的存在,同時也要發布信息,進行適度調控,提高資源配置效率,避免惡性競爭和過多的產能過剩;提升不同地區和產業之間比較優勢動態升級的均衡性和協調性,促使整個產業的質量全面提升;在高端領域,要避免同質化競爭造成的無序化和資源浪費,合理調控生產力布局,實施有差別的高端產業發展策略,以實現高質量發展。

從國際產業競爭來看,后發的經濟體往往更具有競爭性、針對性。中國家電產業后來居上,擊敗了曾經壟斷全球的日本家電產業,使日本的家電整機生產大多不復存在或被中企并購。當今世界,國與國之間、城市與城市之間、企業與企業之間都著眼于搶占科技與產業的制高點,以便在今后的競爭中占居優勢地位,從而加大對高科技產業的投資和競爭力度。每當一個新興產業出現,就意味著可能的產業制高點的產生,如人工智能產業的出現將決定著未來的市場營收和利潤,因此資本的逐利特性使得其快速涌入,搶占這一新興產業的市場份額,從而形成同質化的競爭模式。

在自發的市場機制作用下,國內和國際之間會形成產業分工,發揮產業之間的比較優勢,也可能產生對高利潤行業、高端產業的同質化競爭,這種互補性和同質性是市場作用的兩種現象,必須在市場競爭中辯證看待。而最為顯著的特征是當今世界,特別是發達國家之間、發達國家與發展中國家之間圍繞數字經濟及半導體、芯片、人工智能產業展開了激烈競爭,展現出同質化競爭的現象。競爭的結果是,由于中國發揮了后發優勢,從而在某些高科技產業領域與發達國家水平接近,甚至處于領先地位,因而出現了平行競爭格局。一旦進入平行競爭格局,一方面,后發優勢開發殆盡,更加需要加強政府與市場的結合,充分增強競爭優勢,保持領先地位。中國在某些領域進入平行競爭之后,仍在其他領域存在短板和差距,仍有發揮后發優勢的空間。另一方面,高科技產業的同質化競爭中也蘊含著極大的差異化。每一個高科技產品都匯集成千上萬個、甚至百萬千萬個高科技組件,匯集著不同尖端科技,一國不可能在所有領域都領先,因而必然產生競爭與合作并存的局面,通過有序的競合以實現全球利益的最大化。中國應集中資源在關鍵技術上尋求突破,形成技術上的制衡,以深化合作。

三、比較優勢、后發優勢和平行競爭階段劃分及演進規律總結

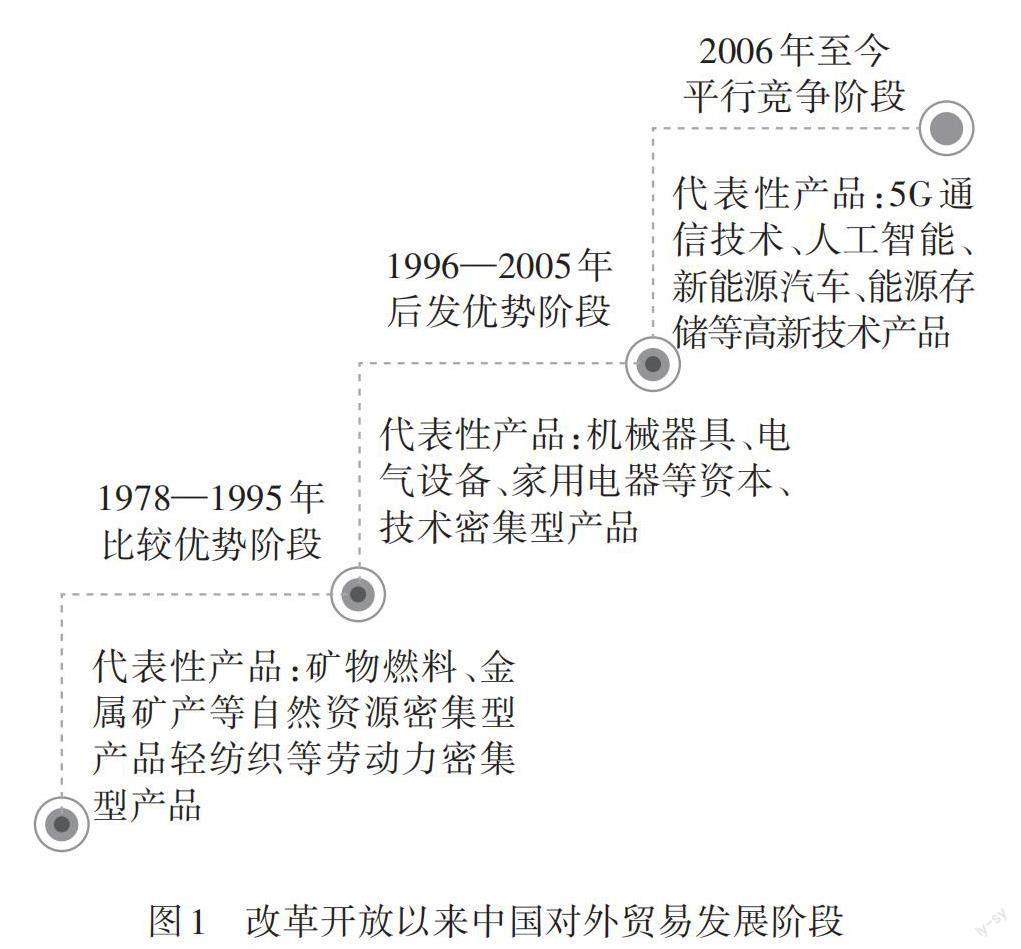

改革開放以來,中國積極參與全球化及國際分工合作,對外開放水平不斷提升。通過深度融入全球產業鏈、價值鏈,依托加工貿易使中國經濟能量積聚,實現了經濟和外貿的快速發展。與此同時,中國的發展模式經歷了比較優勢、后發優勢和平行競爭階段,在這一過程中,產業結構不斷優化升級,并不斷蓄積新的發展動力。下面對這一發展模式及其演進規律加以總結。

(一)1978—1995年:以初級加工品為主的比較優勢階段

由于比較優勢在國際貿易分工中的突出地位,利用比較優勢在短時間迅速提升國民收入已成為眾多發展中國家經濟騰飛的首選之策,即“出口導向型的發展戰略”。當然,比較優勢也并非一成不變,在一國國民經濟發展融入國際市場的起步階段,利用原始的比較優勢完成勞動力、資金等要素的快速積累,在經濟總量上實現突破,是十分必要的。

20世紀70年代后,由于發達國家自身發展遭遇瓶頸,出現滯漲,加之戰后較為平穩的國際局勢,為發展中國家提供了較大的發展空間,工業基礎設施的建設、廉價的勞動力供給以及經濟上的開放政策,都加速了產業向發展中國家轉移,國別貿易往來頻繁。發展中國家雖然只承接了附加值較低的產業,但客觀上促進了發展中國家經濟總量的提升。在當時國內外環境下,中國要想擺脫發展困境,實現經濟增長,就必須對外開放,依靠國際大循環,充分運用比較優勢。從1978年改革開放開始,中國經濟發展首先經歷了傳統比較優勢階段,發展動力主要依賴發展中國家大致共有的比較優勢——初級生產要素以及勞動力要素優勢。在這一階段,由于中國基礎設施的持續完善、人力資本的不斷提升與對外開放政策的加速推進,全球化浪潮下的要素稟賦優化配置以及全球價值鏈分工,使得自然資源及勞動力等比較優勢得以充分發揮。中國憑借龐大的人口基數所產生的人口紅利以及社會固定資產投資總量尚處于較低水平的增長空間,對外貿易增長保持強勁勢頭。

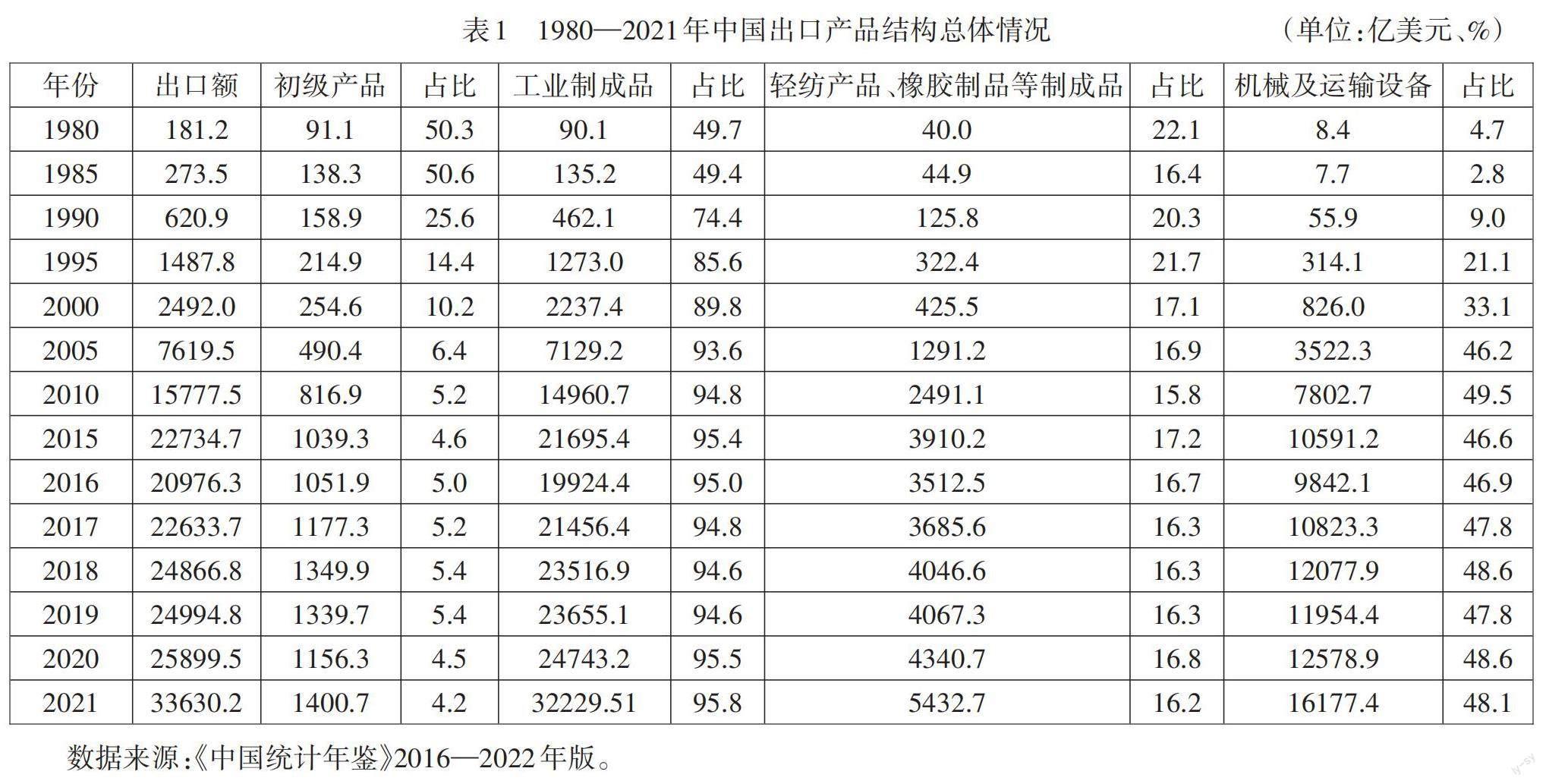

出口產品結構是描述一國的比較優勢及對外貿易發展情況的重要指標,采用通行的國際貿易標準STIC對中國出口貿易情況進行分析,具體來看,1980—1985年初級產品出口額占中國出口總額的50%以上(如表1所示),這其中包括石油、煤炭、天然氣等礦物燃料以及金屬礦產等初級生產要素。這是由于中國剛實施改革開放,計劃經濟模式下出口產品技術含量不高,生產效率較低,因此只能先依靠礦物燃料以及金屬礦產等自然資源密集型產品打開國際市場。

但從發展規律來看,并非把比較優勢發揮完畢再發揮后發優勢,推動產業升級,而是在發揮資源比較優勢的同時孕育并蓄積產業升級的動能,其他潛在比較優勢再逐漸發揮作用。隨著1986年中國啟動人民幣匯率改革,實施“匯率雙軌制”,加之中國正式重新申請加入《關貿總協定》,豐富的勞動力資源逐步顯現優勢。憑借豐富的農村剩余勞動力,中國優先在沿海地區發展代加工型的輕工業,以換取外匯,為日后引進國外先進的人才、技術,向重工業發展轉變,實現可持續發展提供保障。1986年中國工業制成品出口額首次超過初級產品,其中輕紡產品、橡膠制品等制成品占比最高,以服裝、鞋帽、玩具等為代表的輕工業、勞動密集型產業發展迅速,在短短十年間形成出口競爭力,這也表明中國出口產業升級獲得初步成功。這一階段,勞動力資源優勢的作用走向前臺,比較優勢已經成為彼時中國經濟發展的風向標。與此同時,石油、煤炭等自然資源比較優勢依舊存在,為中國經濟復蘇提供了重要的能源支撐。然而,隨著輕工業的發展壯大,經濟發展熱點開始轉換。

(二)1996—2005年:以工業制成品為主的后發優勢階段

隨著經濟發展水平的進一步提高,想要繼續保持經濟增速,則需依據現有發展條件,調整固有發展觀念,使得比較優勢動態化,圍繞技術創新和內需培育,實現產業轉型升級。

在改革開放初期,中國也選擇走以出口加工業為主體的外需型經濟發展戰略,充分運用比較優勢,利用富余、廉價的農村剩余勞動力,優先在沿海地區發展代加工型的輕工業,以低廉的產品價格換取國際市場,為中國向重工業大國轉變提供資金等要素保障。2001年加入WTO之后,中國“外需驅動型”經濟進一步發展,通過深度融入全球價值鏈,依托加工貿易使中國經濟能量積聚,實現了經濟的快速增長。但以“靜態比較優勢”為核心的外向型經濟發展模式,同樣顯露出其弊端。現實中比較優勢的作用力及在推動經濟發展中的權重在遞減,勞動力、土地等要素稟賦價格優勢也在下降,承接附加值較低的代加工型生產利潤空間壓縮。在這一形勢下,如果沒有產業升級必然陷入經濟停滯或衰退,產業體系急需轉型。隨著產業結構由礦產品等初級產品向輕工業產品成功轉型之后,比較優勢的作用被后發優勢所取代,進入進一步產業轉型升級階段。而在第一階段國家推行的一些政策已經為產業結構轉型升級、后發優勢的發揮蓄積了能量。

1992年黨的十四大正式宣布建立市場經濟體制,中國對外貿易進程持續加快,1994年浮動匯率制度的確立,使得中國出口產品的價格競爭力進一步增強。此外,由于中國先前利用在要素市場中占據絕對價格優勢的勞動力、土地、自然資源等要素,吸引外資入境投資建廠,完善較為薄弱的工業基礎設施,為進一步推進工業化進程打下了良好基礎。于是,繼輕工產品之后,機電等資本、技術密集型產品開始在國際市場發力。1996年中國出口工業制成品中,機械及運輸設備的出口額首次超過輕紡產品、橡膠制品等制成品,占比達到23.3%,這其中不僅包括機械器具、電氣設備等工業生產設備,還有收音機、電視機等家用電器,以此為標志,中國正式進入后發優勢階段。這兩大類產品在計劃經濟時代中國有生產能力,但其生產模式及質量、功能等經濟技術指標不能滿足改革開放后的市場要求,更無國際市場競爭能力。這些產業經過改良、淘汰、重組,重新煥發活力,贏得市場競爭力,實現了幾近于從無到有的產業升級和發展模式。從產業升級與后發優勢發展狀況來看,中國從未放棄向沒有比較優勢的領域進軍,實現從沒有比較優勢到具有比較優勢的轉型,在上述產品的生產上中國成為“世界工廠”,有著強大的競爭優勢,甚至絕對優勢。

(三)2006年至今:以高新技術產品為主的平行競爭階段

放眼全球,世界已經歷三次較為成熟的工業革命,每一次工業革命都極大地改變了世界經濟地理的格局。前三次工業革命都是以西方國家為主導,發起國在快速提升生產力的同時,將科技作為核心優勢,建立起符合自身國家利益的國際秩序。發展中國家由于自身工業基礎薄弱、人口教育水平低下等原因,雖在全球化過程中經濟總量大幅增長,但因科技創新前期投入較大,研發周期較長,且要求較高的人口教育基礎,所以在技術創新領域長期處在劣勢地位,容易陷入“比較優勢陷阱”,處于全球價值鏈的底層。眾多發展中國家的經驗教訓表明,過度“迷信”以比較優勢為核心的外向型經濟發展模式,長期依賴比較優勢,只顧眼前經濟的“量增長”,忽視以科技創新、產業升級為核心的“質增長”,將導致經濟發展“兩頭在外”,脆弱性不可避免。長此以往,依靠規模經濟和成本優勢所取得的增長紅利將消磨殆盡,轉而被其他成本更為低廉的新興經濟體所取代,經濟發展主動權喪失。面對貿易摩擦、關稅壁壘等新的貿易問題,中國在克服阻力,繼續推動開放、積極參與全球化的同時,圍繞科技創新,以非傳統要素參與國際分工模式,以長遠眼光謀劃產業格局,以此擺脫全球價值鏈的低端站位束縛。2005年以來,中國出口結構相對穩定,工業制成品占總出口額長期超過90%,輕紡產品與機電產品保持在合理區間,然而高新技術產品出口異軍突起,由2005年的2182.4億美元增長到2021年的9794.2億美元,提升了近5倍(如表2所示)。這正是得益于中國改革開放40余年的潛心發展,在工業基礎設施、人口教育水平等方面加快補齊短板。

當前,以“互聯網+”為代表的第四次技術革命浪潮席卷全球,以智能化技術為引領的數字革命將會在5G通信技術、人工智能、生物科技等方面大放異彩。實際上上述傳統產業的發展,從沒有比較優勢到具有比較優勢,也都經過了一個平行競爭階段,然后再形成優勢,而在電子通訊、人工智能、新能源汽車以及新型儲能等方面中國正與發達國家處于平行競爭階段,形成齊頭并進、實力相當、不同領域互有優勢的競爭格局。中國在進入平行競爭階段之后,可利用的后發優勢、可借鑒的經驗大幅減少,甚至消失,這就需要通過自主創新,發揮先發優勢,占據科技制高點,形成高科技產業方面的競爭優勢。在“雙循環”新發展格局下,中國正積極通過“外循環”吸收借鑒國外先進的管理經驗和科學技術,不做簡單依附于全球價值鏈的“全球加工工廠”,永爭價值鏈上游,降低所生產產品的同質替代,通過高質量的、高科技含量的產品,提升出口產品與服務的質量和效率,提高單位外貿依存度的“價值含量”,力圖在平行競爭階段增強自身發展穩定性,并積極尋求技術突破,確立領先優勢。

上述發展階段及演進模式見圖1:

四、比較優勢、后發優勢和平行競爭及其轉換中的政府推動

中國經濟的發展經歷了比較優勢、后發優勢和平行競爭階段,而在每個階段中,政府均發揮了重要作用,下面從理論與實踐兩個方面來分析。

(一)政府干預與市場結合的理論依據

市場決定資源配置是市場經濟的一般規律。一般情況下,依據市場邏輯會形成絕對優勢和比較優勢下的產業分工,形成相應的產業鏈和價值鏈,市場邏輯能夠提高發揮激勵優勢、信息優勢和效率優勢,從而提高資源配置效率。但是,市場的自發作用也容易導致比較優勢陷阱、比較優勢悖論以及發展路徑的人為鎖定和路徑依賴,甚至導致由于國家競爭和高端遏制而形成的發展困局,從而阻礙經濟發展。要突破比較優勢戰略的局限和不足,就必須更好地發揮政府作用,利用政府的“有形之手”不斷培育后發優勢,助推經濟高質量發展。

然而,政府對于干預市場的力度以及范圍一直是經濟學界爭論的焦點問題。西方新自由主義理論就明確反對政府干預,主張最大限度的市場調節,最小的政府干預。這種絕對的市場調節理論,類似于中國漢初的“文景之治”,即無為而治。事實上,在資本主義發展的一定階段,一些西方國家市場在沒有政府干預的情況下,確實能夠根據市場機制自發地調節經濟行為,將生產、生活及各項經濟活動運作得很好。但是,市場機制或無為而治并不總是那么有效,也會產生“市場失靈”〔8〕。于是,人們自然想到用政府干預來解決市場失靈的問題。政府干預的前提條件是政府對市場機制和市場規律有正確的認識,也就是說,政府在對市場規律有準確、充分認識和把握的基礎上進行干預,使政府干預與市場規律協調一致,或者強化某些市場作用,從而提高市場效率。同時,政府對于經濟發展的推動作用,應隨著經濟發展階段而變化。“我們應該樹立這樣一種理念,即政府的經濟職能是不斷演進的,它會隨市場環境的變化而變化,同時又會影響市場環境。不過,這種變化是遵循一定的規則或原則的。”〔9〕174

但是,政府干預也會產生“政府失靈”。而違背市場規律的政府干預必然會造成災難,如委內瑞拉的價格管制等。政府失靈屬于人為的失誤。如果政府能夠發現并認識到自身“失靈”的問題,也能夠對產生的原因加以分析、研究和總結,主動地提高政府管理人員的素質和能力,提升干預的質量和科學性,就可以降低“失靈”的概率〔10〕。

(二)不同階段下政府干預的指導原則

改革開放以來,中國歷來強調政府與市場的協同配合。政府對市場的干預是在對市場機制和市場規律充分認識基礎上進行的,在推動經濟發展從發揮比較優勢到利用后發優勢,再到實現平行競爭、提升競爭優勢的不同發展階段,其功能、目標、手段和方向是不同的,體現出“有效市場”與“有為政府”的強強聯合,從而實現政府與市場相互促進、相得益彰,形成協同機制。

首先,強調比較優勢階段的政府調配。在發揮比較優勢階段,政府的調控作用主要是用初級資源和市場進行外匯獲取、設備和技術引進,通過一定的制度設定和政策實施,在原有工業基礎上促進和培育目標產業發展。

其次,注重后發優勢階段的政府主導。比較優勢作為發展中國家工業化建設的支柱,是不可或缺的,但隨著工業化水平的提高,如何利用低成本要素實現“經濟發展彎道超車”,而非陷入“低附加值循環”,后發優勢成為關鍵。本質上后發優勢決定了比較優勢動態化的程度,更是一國發展自主權的保障〔11〕。在此背景下,中國政府積極推動“科技自主創新”的產業發展戰略,充分發揮社會主義國家“集中力量辦大事”的制度優勢,將傳統的初級生產要素優勢轉化為持續進步型的后發優勢,減少因產業結構轉型升級帶來的“發展斷檔、陣痛”,力圖做到產業平穩過渡。

最后,優化平行競爭階段的政府引導。當前世界正處于百年未有之大變局的重構期,經濟地理格局、全球貿易體制、科技創新引領、全球秩序與治理等諸多領域面臨重大變革。面對復雜多變的國內外局勢,黨中央提出實施“雙循環”發展戰略,“要深化供給側結構性改革,充分發揮我國超大市場規模優勢和內需潛力,構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”①,這為中國今后相當長一個時期的經濟發展提供了政策遵循。第一,進一步明確政府與市場在經濟發展中的協調關系。黨的二十大報告強調,“構建高水平社會主義市場經濟體制,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發揮政府作用”〔12〕。第二,繼續發揮社會主義國家的制度優勢,“健全新型舉國體制,強化國家戰略科技力量,優化配置創新資源”②,在一些核心產業、主導產業、支柱產業等領域推動形成競爭優勢、先發優勢,從而帶動整體產業體系升級。第三,將“強制性、命令性的產業政策”轉變為“服務型、指導型的產業規劃”,強化政府服務型職能,保障市場秩序,優化營商環境,“構建全國統一大市場,深化要素市場化改革,建設高標準市場體系。完善產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度”,同時,“推進高水平對外開放,穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。合理縮減外資準入負面清單,依法保護外商投資權益”〔12〕。

總的來說,在利用后發優勢階段,政府要持續通過引進外資、產業扶持、政策優惠、技術模仿等手段推進沒有比較優勢的產業發展,從而擺脫初級產品出口的比較優勢陷阱,形成支撐實體經濟發展的產業體系,升級原有比較優勢,激發潛在后發優勢。在平行競爭階段,政府要積極主動應對,科學研判決策,從而保障中國經濟高質量可持續發展。

(三)政府干預的實踐成果

中國政府干預的成效表現在以下幾個方面:

1.基礎設施建設。基礎設施供給類似于“公共產品”〔8〕,投資巨大,投資周期長,僅僅依賴市場力量,無法完成,民營企業也不愿單獨投資于這些領域,或者說市場在公共產品供給上是“失靈”的,只有充分發揮政府的作用。從中國的國情來看,投資交通和能源基礎設施建設的難度全球最大。一是中國地形復雜,西高東低,道路建設涉及太多的橋梁、隧道,施工難度大,耗資巨大,只有政府的引領才能完成。而“鐵公機”各種交通基礎設施建設完善之后極大地提高了產業運行效率,降低了物流成本,減少了資源和產品的運輸時間,這與市場機制的導向是一致的。二是中國的能源基礎設施建設也是全世界難度最大的。中國的能源產地與銷地分離、錯位,即能源儲量豐富的地區經濟發展水平不高,需求量較小,而經濟發達地區能源需求量大,卻當地資源短缺。于是,在時空上中國在能源調配上創造了令人驚嘆的奇跡,即北煤南運、西煤東運、西油(氣)東輸,特別是特高壓西電東輸。正是能源基礎設施的完善,以高效、廉價的能源支撐著中國改革開放以來的高速經濟發展。

中國的基礎設施建設也體現出政府與市場力量、社會力量、民間力量的有機結合,即創造了一種私營企業、民營資本與政府合作的PPP(Public-Private Partnership)模式,參與公共基礎設施建設。政府有限的資金發揮了杠桿作用,撬動了民間投資,提高了資金籌措及基礎設施建設的效率,產生了政府與市場的協同效應。

2.產業轉型升級。中國的產業轉型升級一直是在政府導向下完成的。一是五年規劃發揮了重要引導作用。中國的五年規劃是一項重大經濟管理的創新,是對計劃經濟的揚棄,擯棄了指令性計劃特征,發揮了政府的引導作用,而且規劃在實施過程中也在不斷調整完善。二是產業政策。產業政策則更加明確具體,政府通過自身掌握的資源如財政、金融、土地等,制定優惠政策,吸引市場資金的涌入,市場資金順應政府的政策激勵,投資非常踴躍。產業政策在淘汰落后產能、落后技術,推動技術的更新換代方面發揮了關鍵作用。同時,政府引導了資源定向配置和高效配置,撬動了大量的市場資金、民間資金,使得后發優勢得以充分發揮。中國一次次的產業升級,都是在上述規劃和政策的導向下得以實現的。而中國社會主義制度的優越性亦在于能夠“集中力量辦大事”,政府可以集中各方面的優質資源,引導各方面的資源向目標產業、重點產業配置,并克服經濟發展中的短板,充分發揮后發優勢,以贏得發展。

發展中國家、后發國家要想實現發展、趕超,僅憑市場力量是不夠的,應該采取“政府+市場”,協調政府和市場兩種力量,使二者力量得到完美、最大化的結合,產生協同機制,就可實現1+1>2的效果。反觀一些實行純市場經濟的國家,如南美、東南亞、非洲等國,缺乏正確的政府作用,大多難以發展起來,要么陷入貧困化,要么陷入“中等收入陷阱”。依賴純市場力量往往只能發揮已有的比較優勢,發展一些低端產業,但很難向高端、高科技產業方向轉型升級。并且,高端產業由發達國家所控制,使之依賴市場自發力量無法實現由低端向高端產業轉型,從而陷入發展的停滯。中國政府的作用正是克服這些市場局限以贏得發展、贏得產業轉型升級。

3.產業升級進入平行競爭、高質量發展階段的政府作為。從政策演進來看,黨的十九大首次提出“高質量發展”表述,并在隨后的2018年、2021年政府工作報告中多次強調“推動高質量發展”。黨的二十大報告又進一步明確,“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”〔12〕,同時,要“建設現代化產業體系。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上,推進新型工業化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國”〔12〕。高質量發展階段意味著中國經濟發展要向先進的經濟目標看齊,努力在國際間與發達國家進入平行競爭階段。從以下標志性產業高質量發展過程可以充分體現政府作用的發揮。

一是數字經濟的平行競爭與高質量發展。數字經濟作為當今中國經濟發展的重要驅動力,長期以來受到黨中央、國務院的高度重視,并根據經濟形勢的發展變化,作出戰略部署。2017年政府工作報告首次明確提出,“推動‘互聯網+’深入發展、促進數字經濟加快成長”,隨后黨的十九大報告進一步強調要“建設‘數字中國’,促進數字經濟等新興產業蓬勃發展”,至此,“數字經濟”發展方式正式在中央頂層規劃中提出。黨的二十大報告進一步提出,要“加快發展數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群”〔12〕。通過政府與市場的有機結合,中國數字經濟發展形勢喜人,數字經濟總量由1996年的0.36萬億元增加到2021年的45.5萬億元,增長了近126倍(2014—2021年,平均增速高達16.41%);數字經濟占GDP的比重,由5%上升到39.8%,上升了34.8個百分點〔12〕,經濟結構得以優化,發展質量極大地提高。

二是新能源產業的平行競爭與高質量發展。新能源產業最初發軔于發達國家,中國作為能源短缺且需求量大的國家,迫切需要發展新能源。在政府政策的扶持下,通過發揮后發優勢促使新能源產業快速發展。為了扶持該產業發展,最先通過補貼等優惠政策,但是,如果長期補貼必然誘發企業的惰性,不思進取,政府于2021年取消了光伏發電補貼②,現在新能源成本已經大幅度下降,西北地區風、光發電成本已降至0.2元/千瓦時以下,2023年有望低至0.1元/千瓦時(現在光伏發電成本已經降至0.1元/千瓦時以下)③。在光伏板核心技術方面,中國突破了曾經被“卡脖子”的多晶硅生產技術,實現了高質量快速擴張。2020年中國風力發電量占世界風力發電量的29.3%,光伏發電量占世界的30.5%④,風光電設備出口美歐等發達國家和發展中國家,不僅實現了新能源產業的高質量發展和平行競爭,而且處于世界領先地位。黨的二十大報告強調,“推動戰略性新興產業融合集群發展,構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎”〔12〕,而在新能源中的儲能產業目前正處于平行競爭階段,需要發揮自主創新和先發優勢增強競爭力。

三是汽車產業的平行競爭與高質量發展。汽車已經由過去的功能性產品轉為高科技密集性產品,匯集著各種高科技的應用,由“夕陽產業”躍入“朝陽產業”。同時,汽車也是消費品中價值最高的產品,營收高,資本密集,對GDP帶動力極強,因此汽車業也是工業強國競爭非常激烈的領域。而改革開放后,紅旗轎車在競爭中落敗,打不進國際市場,國內市場也被擠出,幾乎零封。然而,中國政府并未放棄,產業結構升級目標導向競爭異常激烈的汽車產業,夾縫開拓。于是,資源往汽車產業配置,引進外企,進行合資,再創立自有品牌,并將中國汽車打入國際市場。中國汽車出口量超過了汽車出口前兩位的德國和日本,已經進入平行競爭階段。然而,中國在傳統汽車技術上不占優勢,主要因為中國內燃機技術落后,但是在新技術上中外站在同一起跑線上,中國在電動汽車上成功地實現了“換道超車”,用鋰電池技術取代了內燃機技術。2022年中國汽車出口量為311.1萬輛,同比增長54.4%,其中,新能源汽車出口67.9萬輛,同比增長1.2倍,均出現了飛躍式發展⑤。在電動汽車上“換道超車”的意義在于,中國掌握了核心技術。寧德時代的鋰電池技術全球領先,其方形電池結構取代索尼的圓柱形結構,可無縫銜接,效率更高,寧德時代在許多國家建立了分廠,向國外汽車廠家直接供貨。在鋰電池產銷世界排名上中國寧德時代和比亞迪分列第一和第三名。在新興電動汽車產業上,中國優勢明顯,進入平行競爭階段,并處于領先地位。

四是在機器人、人工智能的開發及應用上實現高質量發展。21世紀以來,日本在機器人和人工智能領域曾經最為先進,全球份額達到30%以上。但是,日本政府采取的《經濟安全法》限制該產業的進出、開放,一方面不允許外資進入(擔心本國產業受到沖擊),另一方面不許本國產業外出投資發展(擔心技術泄漏),結果該產業只能在內部循環,且日本國內體量小,因而國際份額大幅度下降,而中國機器人、人工智能產業則在政府對外開放政策的推動下,實現了資源的高效流動和產業快速發展,2021年中國工業機器人安裝量的國際市場份額達到50%⑥,實現了跨越式發展、高質量發展。

諸如此類的產業還有很多,例如在手機這一匯集各種高科技的產品上,中國也保持著與國外的平行競爭,但需集中力量突破高端芯片上的短板;在大型客機上,中國的C919也進入了國際市場,正在形成中美歐“三足鼎立”和ABC競爭格局(A:Airbus;B:Boeing;C:C919),中國大型客機的發展還需繼續發揮后發優勢,努力進入高質量發展和平行競爭階段。

五、結論與政策建議

(一)結論

改革開放后中國的經濟發展經歷了比較優勢階段、后發優勢階段和在某些領域與發達國家平行競爭階段。通過發揮比較優勢完成了初步積累,獲得了經濟發展的“第一桶金”;通過發揮后發優勢而實現了產業結構升級,最終在某些領域進入與發達國家平行競爭格局。在這一過程中,中國注重“有效市場”與“有為政府”的強強聯合,堅持市場在資源配置中的決定性作用與更好發揮政府作用相結合,充分利用后發優勢,在高端產業領域不斷創造出新的比較優勢,實現了高質量發展,進入平行競爭階段。然而,當中國經濟發展、產業升級到一定的高度,進入高質量發展階段,與發達國家在某些領域展開了平行競爭,甚至處于領先地位,這時后發優勢的潛力已經開發殆盡,需要更好地實現政府與市場最優化、最大化的結合,以保持高端優勢和先進地位。與此同時,中國還有許多領域處于相對落后階段,仍然有發揮后發優勢的潛力和空間。

中國是一個產業鏈齊全的大國經濟體,具有舉國體制的優勢和超大規模市場優勢,經濟韌性足,在政府的作用下,市場創造能力和自生能力強,具有突破“發展瓶頸”和高質量發展的能力。

(二)政策建議

如上所述,當前中國經濟進入高質量發展階段與平行競爭階段,同時仍在某些領域處于相對落后階段,因此,宜根據當前形勢的特點設計組合戰略,在數字經濟等高科技領域繼續努力突破,克服短板,維持前沿、領先地位。

一是加強自主創新。黨的二十大明確指出,“創新才能把握時代、引領時代,必須堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位;以國家戰略需求為導向,集聚力量進行原創性引領性科技攻關,堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰,推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合”〔12〕。在戰略導向上和資源配置上宜尋求關鍵技術的重點突破,通過自主創新突破一些“卡脖子”的技術,如高端芯片等,努力確立自己的核心技術地位,與其他國家形成技術上的制衡與互換;“在關系安全發展的領域加快補齊短板,提升戰略性資源供應保障能力”〔12〕。

二是選擇適合發揮后發優勢的技術路徑。在傳統工業領域,發達國家發展了幾百年,中國僅幾十年,差距太大,若想全面彌補差距并不現實,而在新科技領域,中外處于同一起跑線上,可以集中優勢資源在數字經濟、人工智能等高新技術領域努力實現“舍彎取直”“彎道超車”“換道超車”戰略。“加快發展數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群”〔12〕,以贏得數字經濟與高新技術領域的競爭優勢。

三是推進高水平對外開放。“通過擴大國際科技交流合作,加強國際化科研環境建設,形成具有全球競爭力的開放創新生態”〔12〕。黨的二十大提出的“高水平對外開放”,就是體現高質量的開放,重點在于推進高端產業和先進技術的開放與合作,通過引進高質量的外資、先進產業及技術,以彌補本國產業鏈中的短板,提高本國產業鏈的位勢。推進高水平對外開放,保持全球化的發展格局,中國就可以通過自主創新與外資引進、對外合作的方式來繼續推動并實現產業轉型升級,獲得持續的高質量發展。

注釋:

①參見:中共中央政治局常務委員會召開會議 中共中央總書記習近平主持會議,http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0515/c64094-31709627.html。

②資料來源:《國家發展改革委關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》,對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網。

③數據來源:《世界能源發展報告(2021)》。

④數據來源:《BP世界能源統計年鑒(2021)》。

⑤數據來源:中國汽車工業協會。

⑥資料來源:機器人行業貿易組織國際機器人聯合會。

參考文獻:

〔1〕樊 綱.“發展悖論”與發展經濟學的“特征性問題”〔J〕.管理世界,2020(04):34-39.

〔2〕劉培林,劉孟德.發展的機制:以比較優勢戰略釋放后發優勢——與樊綱教授商榷〔J〕.管理世界,2020(05):67-73.

〔3〕方行明,屈子棠.產能過剩形成機制再探與理論重塑〔J〕.社會科學戰線,2022(03):63-71.

〔4〕方行明,許辰迪,楊繼瑞.成渝同質化競爭與化解〔J〕.經濟體制改革,2022(02):73-78.

〔5〕方行明,韓曉娜.勞動力供求形勢轉折之下的就業結構與產業結構調整〔J〕.人口學刊,2013(02):60-70.

〔6〕方行明,曾小玲,楊萬東.從“制造大國”向“制造強國”的轉型問題研究〔J〕.理論探索,2021(06):82-91.

〔7〕Brezis E.S.,Krugman P.R.,Tsiddon D..Leapfrogging in international competition:A theory of cycles in national technological leadership〔J〕.The American Economic Review,1993(05):1211-1219.

〔8〕Paul A. Samuelson.The Pure Theory of Public Expenditure〔J〕.The Review of Economics and Statistics,1954(36):387-389.

〔9〕維托·坦茨.政府與市場——變革中的政府職能〔M〕.北京:商務印書館,2014.

〔10〕方行明,張 蓓,楊萬東.中美經貿政策分歧及其理論溯源〔J〕.社會科學研究,2019(04):42-51.

〔11〕羅 影,汪毅霖.全球化時代后發大國經濟成長的比較優勢、后發優勢與競爭優勢〔J〕.經濟學家,2023(05):24-32.

〔12〕習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告〔N〕.人民日報,2022-10-26(01).

責任編輯 于曉媛