2023年4月6日莊河ML3.7地震預警系統產出結果分析

王曉睿,郭 攀,李子昊,查 楠,王承偉

(遼寧省地震局,遼寧 沈陽 110034)

0 引言

地震會導致建筑物倒塌,還有可能誘發爆炸、火災、高鐵出軌、危險品泄露等嚴重的次生災害,從而造成人員傷亡和直接經濟損失。地震預警技術是目前世界上公認減輕地震災害的有效手段之一。利用電磁波的傳播速度遠大于地震波速,而地震動中產生破壞性影響的S波、面波等的傳播速度又小于首達P 波的這一特點,在可能發生破壞性地震的區域布設合理密度的地震監測臺站,在地震發生后的短時間內能快速的確定地震發震時刻、地震震級和震中位置(簡稱地震三要素)并且進行震害評估,同時向周圍可能遭受地震危害的區域發出地震警報信息。收到警報的個人和組織機構可以在第一時間采用積極避險和逃生措施,進而達到減輕地震災害的目的[1-2]。一個完整的地震預警系統至少要包含實時地震定位、實時震級計算、目標區烈度估計以及預警信息發布等幾個重要功能模塊[3]。

遼寧省地震局依托“國家地震烈度速報與預警工程項目遼寧子項目”,建設了臺站觀測系統、通信網絡系統、數據處理系統、緊急地震信息服務系統、技術支持與保障系統等,包括961個臺站、1個省級預警中心、12個市級信息服務平臺、178 套預警終端,設備配置4442 臺(套)。參數速報系統于2022 年11 月29 日完成安裝部署,接收一般站、基本站、基準站三類不同臺站數據流,2023 年2 月26 日遼寧預警二級決策系統正式入國家地震預警一級決策系統。遼寧省地震局預警數據處理系統安裝了兩套預警系統,分別為福建省地震局研發的地震預警系統(簡稱EEW)和深圳防災減災技術研究院研發的超快速報與預警系統(簡稱JEEW),同時接收上述三類臺站監測的實時波形數據,結合預警定位算法和震級計算方法快速產出處理結果,最后由決策系統擇優融合,最終發布預警事件,實現地震預警[4-5]。

2023 年4 月6 日19 時22 分遼寧省大連市莊河市ML3.7 地震發生后,遼寧地震預警系統成功觸發,二級決策系統也產生融合結果。本研究對EEW 和JEEW 預警系統分別產出的地震三要素和正式編目結果進行對比分析,為驗證遼寧地震預警系統的可靠性提供參考。

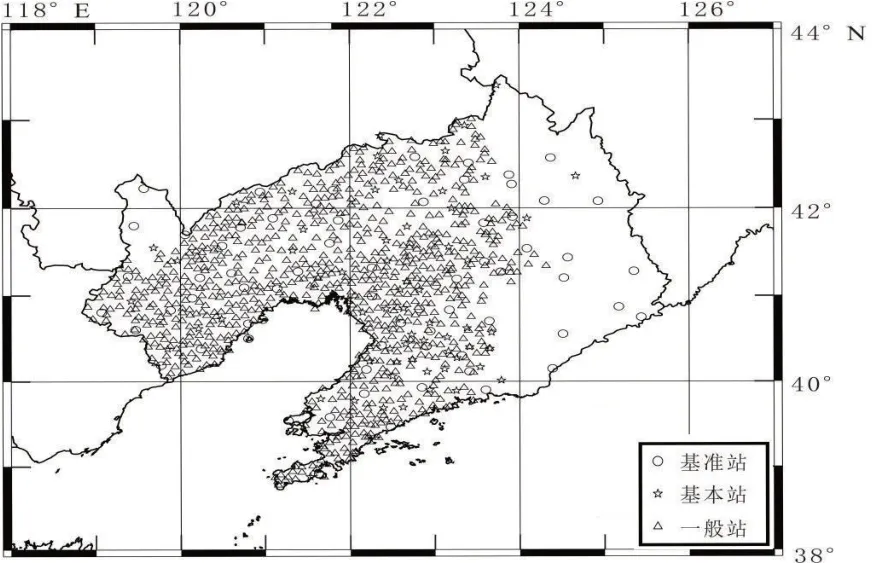

1 遼寧預警系統臺網布局

國家地震烈度速報與預警工程項目遼寧子項目建設觀測站點總計961 個,其中改造基準站37 個,改造基本站23 個,新建基準站31 個,新建基本站40 個,新建一般站830 個。遼寧省境內總體布局上實現了項目對觀測站點的分布要求:(1)在華北預警區以外的一般預警區,每個縣級行政區劃至少建設1 個基準站或基本站;(2)在華北預警區內的陸地區域,每個縣至少建設1個基準站或基本站,每個鄉鎮建設1個觀測站點,基準站臺站間距31 km 左右,基本站臺站間距在27 km 左右,基準站+基本站臺站間距在21 km 左右,三類臺站平均間距約7.5 km(圖1)。

圖1 遼寧預警臺網臺站分布圖Fig.1 The seismic station distribution map of Liaoning Early Warning Network

在所有地震觀測臺站中有68 個基準站配備測震儀、63 個基本站配備強震儀、830 個一般站配備烈度儀器,構建了“測震臺網、強震動臺網、地震烈度計網”三網融合的地震預警臺網。測震臺網配備傳統的速度型傳感器,主要用于監測近場中小地震活動性和遠場大地震活動;強震動臺網配備傳統加速度型傳感器,主要用于監測近場強震活動以及工程應用的實時傳輸;烈度計網配備烈度計(頻帶較窄、價格較低的加速度計),主要用于評估地震對城市和鄉鎮社會影響的實時傳輸[6]。通過臺站合理密度的空間布局和不同類型傳感器的相互配合,建成滿足預警能力要求的遼寧地震預警系統。

2 遼寧莊河ML3.7地震預警產出結果分析

地震預警系統旨在僅有臨近幾個臺站觸發時,能利用有限的信息快速地產出地震三要素信息,是一種“超級地震速報”,所以既要有時效性又要確保可靠性[2],在運行過程中通過具體地震事件對預警系統產出的處理結果和正式編目結果(表1)進行對比分析,可以進一步對遼寧臺網預警系統的可靠性進行驗證。本文以正式編目結果為對比標準,分別計算兩個預警系統產出結果中的震級、震中位置和發震時刻的偏差,并進行具體分析。

表1 莊河地震編目結果

2.1 預警產出結果概況

2023 年4 月6 日遼寧莊河ML3.7 地震發生后,遼寧預警系統產出了處理結果,并且遼寧二級決策系統產生融合結果。其中,JEEW 預警系統總計產出25 次處理結果,平均每秒產出一個結果,從第2 次處理結果開始被判定為可推送,總計68個臺站參與計算,其中一般站54個,占比79%;基本站9 個,占比13%;基準站5個,占比8%。首次處理結果用時4 s,觸發臺站2 個(均為一般站),第2 次處理用時4.8s,觸發臺站4個(均為一般站)。EEW預警系統總計產出53 次處理結果,平均每秒產出一個結果,其中第3次和第8次處理結果被判定為可推送,總計49個臺站參與計算,其中一般站8個,占比16%;基本站39 個,占比80%;基準站2個,占比4%。首次處理結果用時4s,觸發臺站2 個(均為一般站),第3 次處理用時5 s,觸發臺站6個(5個一般站,1個基本站)。

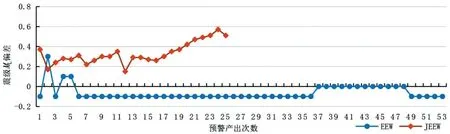

2.2 震級偏差

將JEEW 預警系統產出的25 次震級結果、EEW預警系統產出的53次震級結果分別減去編目地震的震級,得到震級偏差(圖2)。根據《地震速報技術管理規定》要求,I 類地震震級偏差≤±0.3,本文參照此標準對預警系統的震級產出結果的偏差進行判定。其中,JEEW 預警系統產出結果中震級偏差為0.15~0.57,呈現波動狀態,偏差在0.3 以內的有14 個,占比56%,偏差大于0.3 的結果有11 個,占比44%,且主要集中在第19 次產出之后,所有產出結果均大于編目震級,第24 次出現最大震級偏差為0.57,第12 次最小震級偏差為0.15;EEW 預警產出結果中震級偏差在-0.1~0.3 之間,相對穩定,偏差在0.3 以內的結果占比100%,震級結果前5 次有波動,第2 次出現最大震級偏差為0.3,其他結果均為-0.1、0、0.1,從第6 次結果開始進入穩定狀態,誤差保持在-0.1~0 之間,產出結果普遍接近且略小于編目震級。

圖2 EEW和JEEW處理結果震級偏差Fig.2 The magnitude deviation of EEW and JEEW treatment results

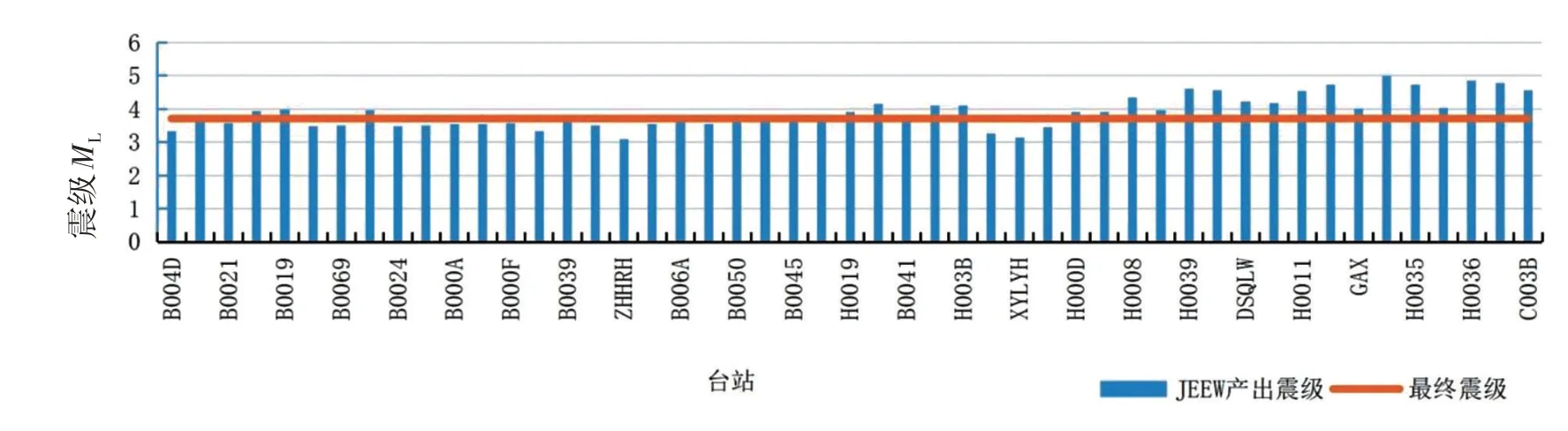

EEW 預警系統產出的震級結果偏差都符合現行標準要求,但是JEEW 預警系統產出的震級結果有超差情況。JEEW 產出結果中參與震級計算的臺站有49 個,其中有6 個基本站、3個基準站和40 個一般站,參見圖3:橫坐標從左到右的臺站順序是隨著時間推移參與觸發的臺站,上文提到過在第19 次產出之后所有產出結果均大于編目震級,從觸發結果來看,從第19 次處理之后臺站H0008 開始參與震級計算,在該臺站后觸發的臺站震級都偏大,是導致后面的產出結果中震級偏大的原因;EEW 產出結果中參與震級計算的臺站有10個(圖4),其中有3 個基本站和7 個一般站,在第8 次處理結果之后觸發的臺站都沒有參與計算;正式編目中參與震級計算的臺站有37 個基準站,且每個臺站的震級波動均較小(圖5)。

圖3 參與JEEW震級計算的臺站震級分布Fig.3 The magnitude distribution of stations participating in JEEW magnitude calculation

圖4 參與EEW震級計算的臺站震級分布Fig.4 Magnitude distribution of stations participating in EEW magnitude calculation

圖5 參與正式編目震級計算的臺站震級分布Fig.5 Magnitude distribution of stations participating in formal cataloging magnitude calculation

2.3 震中位置偏差

根據兩套預警系統每次產出的震中位置經緯度和編目震中位置經緯度計算出震中位置偏差,偏差結果如圖6 所示,根據《地震速報技術管理規定》要求,Ⅰ類地震震中位置偏差≤10 km,本文參照此標準對預警系統的震級產出結果偏差進行判定。計算方法如公式(1)所示:

圖6 EEW和JEEW處理結果震中位置偏差Fig.6 The epicentral location deviation of EEW and JEEW treatment results

其中?E 為震中位置,λ1、φ1分別為預警定位結果震中的經度和緯度,λ2、φ2分別為編目結果震中的經度和緯度[7]。

JEEW震中位置偏差為1.08~4.97 km,其中第1次產出結果震中位置偏差最大,為4.968 km,第2 次之后的震中位置偏差為1.08~1.65 km,持續在較為穩定的狀態;EEW 震中位置偏差為0.918~4.438 km,第2 次震中位置偏差最大為4.438 km,第3 次到第14 次的震中位置偏差為1.141 km、第15 次到第23 次的震中位置偏差為2.031 km,第24 次到36 次的震中位置偏差為2.212 km,37 次之后的震中位置偏差在2.935~3.681 km 之間波動,隨著時間推移,震中位置偏差逐漸變大。以上兩套預警系統產出的震中位置結果偏差都符合現行標準要求。

2.4 發震時刻偏差

將兩套預警系統每次產出的發震時刻減去編目發震時刻,得到發震時刻偏差(圖7)。根據《地震速報技術管理規定》要求,I類地震發震時刻偏差≤±5 s,本文參照此標準對預警系統的震級產出結果偏差進行判定。其中JEEW 發震時刻偏差為0.911~0.531 s,第1 次發震時刻偏差最大,為0.911 s,第2 次和第3 次發震時刻偏差最小,為0.531 s,第3 次之后偏差為0.811~0.691 s,保持相對穩定狀態;EEW 發震時刻偏差為0.675~0.206 s,第37 次發震時刻偏差最大,為0.675 s,前21 次(除第2 次外)發震時刻偏差在0.206~0.274 s,比較穩定,第2 次發震時刻偏差為0.570 s,第22 次到第36 次結果偏差持續在0.497~0.531 s,比較穩定,第37 次后的發震時刻偏差出現波動,隨著時間推移,發震時刻的偏差有變大的趨勢。以上兩套預警系統產出的發震時刻結果偏差都符合現行標準要求。

圖7 EEW和JEEW處理結果發震時刻偏差Fig.7 The arrival time deviation of EEW and JEEW treatment results

3 結論與討論

2023 年4 月6 日遼寧莊河發生ML3.7 地震,遼寧預警系統JEEW 連續產出25 次處理結果,EEW連續產出53次處理結果,對兩套預警系統的產出結果和編目結果進行對比分析,得出如下結論:

(1)兩套預警系統產出第一次處理結果的時間都是4s,平均每次產出處理結果用時都在1 s 左右,首次推送用時基本相同(JEEW 系統用時4.8 s,EEW 系統用時5 s),預警時效性差別不大;

(2)JEEW 系統產出震級結果均大于編目結果,隨著參與定位的臺站數量逐漸增多,震級偏差有變大的趨勢,偏差大于0.3的結果占比44%,EEW 系統產出震級結果偏差較小,持續且穩定。在預警系統產出震級方面,參與震級計算的基準站準確性較高,一般站的震級隨著震中距的增加偏差變大,JEEW 中參與定位的臺站較多,故而隨著時間的推移震級偏差變大,而EEW 后期的觸發臺站未參與震級計算,產出結果表現更好;

(3)JEEW 系統產出震中位置結果第一次偏差最大,其余結果偏差穩定;EEW 系統產出震中位置結果第二次偏差最大,前13 次結果與JEEW 持平,但隨著參與定位臺站數量的增加,位置偏差出現變大的趨勢。在預警系統產出震中位置方面,JEEW 系統和EEW 系統產出結果偏差均符合速報標準要求;

(4)JEEW 系統產出發震時刻結果前三次波動較大,之后保持穩定,但整體偏差比EEW系統大,EEW 系統第二次偏差變動較大,總體趨勢是隨著定位臺站數量的增加偏差逐漸變大。在預警系統產出發震時刻方面,JEEW 系統和EEW系統產出結果偏差均符合速報標準要求。

綜上所述,雖然本次地震震級較小,但是從預警系統產出的震級偏差、震中位置偏差、發震時刻偏差與正式編目結果基本保持一致,可以滿足預警要求,對遼寧地震預警系統的可靠性分析具有一定的意義。但是預警系統的穩定性如何,還需要積累更多的震例來驗證。