貴州省2020年5月極端性高溫事件研究

莫乙冬,茍 楊,唐紅忠,潘啟學

(貴州省黔南布依族苗族自治州氣象局,貴州 都勻 558000)

0 引言

極端性高溫天氣是主要氣象災害之一,尤其是持續時間較長的極端性高溫對公眾的生產生活、交通運輸以及供水供電等產生重要影響。目前,隨著全球氣候不斷變暖,極端性高溫事件出現頻次明顯增多。

一些學者對高溫及其部分影響因子進行研究發現[1-5]:我國南方夏季異常高溫事件的發生與南亞高壓和西太平洋副熱帶高壓有極為密切的關系,而西太平洋副熱帶高壓的西伸常與南亞高壓東伸加強相匹配。Chen 等[6]分析發現中國南方高溫的異常與熱帶中東太平洋海溫異常有密不可分的關聯。王慧美等[7]的研究揭示了熱帶西大西洋暖SST異常能夠導致江南地區高溫事件的發生與發展。

海溫在月尺度上的異常變化累積過后是否是海溫異常的年際變化,仍是目前需要深入研究的問題。更值得探討的是通過對海溫月尺度的演變特征進行分析,是否可以為貴州省高溫事件的月內預報提供一定的參考價值。因此,本文以貴州省2020年5月極端性高溫事件為例,深入研究熱帶大西洋海表面溫度在月尺度內的變化對異常性高溫事件的影響,以期為貴州極端性高溫事件的預測提供一定的參考。

1 資料和方法

本文采用貴州省84站1981—2020年(共40 a)的日平均氣溫和最高氣溫資料、美國氣象環境預報中心的2.5°×2.5°逐日再分析高度場資料、美國國家海洋大氣管理局的0.25°×0.25°逐日海表面溫度資料。主要研究時段為1981—2020年,氣候態為1991—2020年30 a平均。所計算處理的溫度距平和SST異常都為同期30 a(1991—2020年)的異常結果。采用超前滯后相關、合成等分析方法,利用Student-t檢驗判斷相關和合成結果的顯著性水平[8]。

2 2020年5月極端性高溫事件時空分布特征

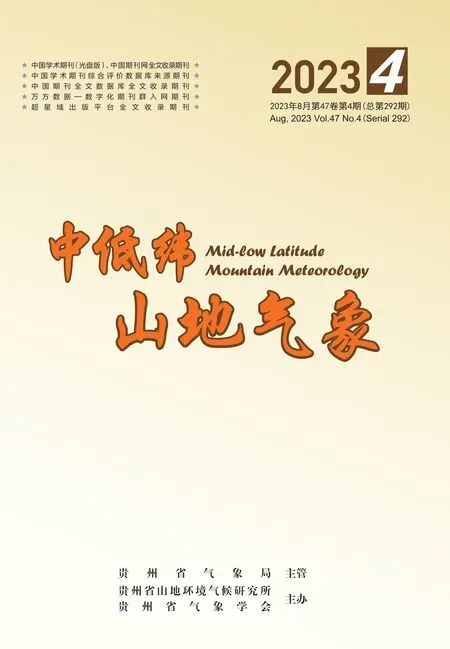

2020年5月貴州省出現了極端性高溫事件(圖1a),極端高溫明顯,范圍基本涵蓋了整個貴州區域,通過計算該地區平均氣溫距平超過了1.8 ℃。為判斷2020年5月貴州平均氣溫的異常偏暖是否是由全球氣候變暖背景下的年代際升溫而引起的,計算了所有站點氣溫的線性變化趨勢,并將其去除后得到新的去趨勢后的平均氣溫距平(圖1b)。發現將線性升溫趨勢去除后貴州省的氣溫距平仍在0.8 ℃以上,預示在年際尺度上貴州2020年5月的高溫事件是明顯異常的。

圖1 2020 年貴州省5月平均氣溫距平(a)、去趨勢后的氣溫距平(b)、極端最高氣溫空間分布(c)

從2020年5月極端最高氣溫分布(圖1c)可見貴州省為顯著高溫區,高溫范圍大,貴州省84個氣象觀測站最高氣溫均在30 ℃及以上,大部分站點最高氣溫超過35 ℃,其中,南部邊緣的羅甸、冊亨2站高溫尤為突出,最高氣溫超過40 ℃。5月4—9日、13—14日、18—20日持續高溫,大部分地區日最高氣溫持續超過35 ℃,貴州南部邊緣氣溫持續4 d(6—9日)超過40 ℃。5月極端日最高氣溫共有24個觀測站超過1981年以來的歷史極值,約占總站數的29%,累計有49站突破1981年以來5月歷史同期極值,約占總站數的58%。

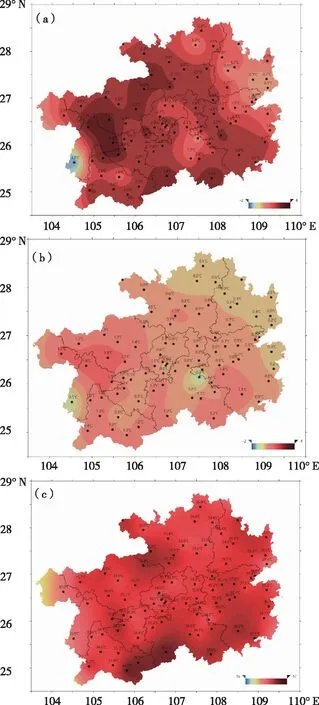

貴州獨特的喀斯特地貌導致高溫事件在地理分布上差異明顯,高山站與河谷站的高溫差異大。為判別貴州省高溫事件是否為局地性事件,本文研究了高溫的逐日演變規律,計算了貴州省合成的逐日氣溫(圖2)。從逐日平均氣溫及其距平的演變(圖2a)可知,極端性高溫時段主要集中在5月上旬和中旬,上旬有4 d日平均氣溫突破25 ℃,共有13 d日平均氣溫距平超過2 ℃。因此,可以判定貴州此次高溫事件為區域性高溫事件。同時,也發現此次高溫事件極端性極為顯著,5月8日貴州省合成日最高氣溫為33.8 ℃,較常年偏高9.8 ℃(圖2b),比較逐日最高氣溫和氣候平均態也具有顯著偏高的特點(圖2c)。

圖2 2020年5月貴州區域合成的逐日氣溫與其距平時間序列(a),逐日最高氣溫與其距平時間序列(b),逐日最高氣溫與氣候平均時間序列(c)

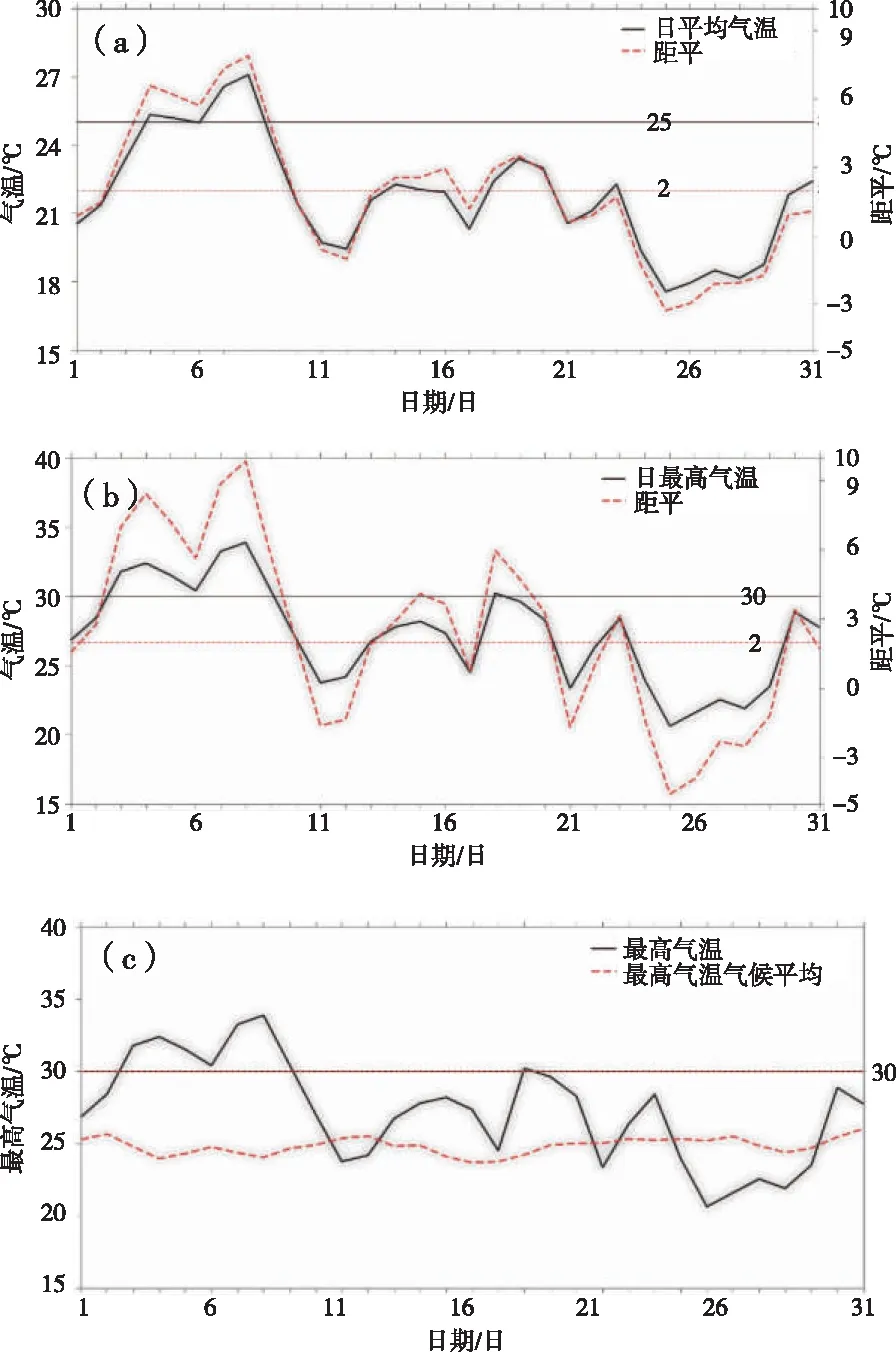

3 極端高溫事件期間大氣環流演變特征

圖3給出了2020年5月貴州省平均500hPa和200hPa大氣環流異常的合成結果。同氣候平均態比較可見,5880 gpm 等高線表示的副高異常偏強,位于華南地區并且未被切斷,在一定程度上阻礙了暖濕氣流北上,更有利于晴熱少雨天氣出現。同時,位勢高度距平顯示有大面積的正異常,這些均表明貴州極端高溫事件的發生存在有利的大氣環流背景相配合(圖3a)。由200 hPa異常的合成結果分析得出,南亞高壓范圍明顯擴大,強度顯著增強(圖3b)。而南亞高壓和西太平洋副熱帶高壓在不同高度上異常配合,可導致深厚的高壓系統異常控制中國南方地區,進一步導致高溫異常的出現[5]。

圖3 2020 年貴州省5月500 hPa(a)和200 hPa(b)位勢高度場及其距平(單位:gpm)

圖4 2020年貴州省5月10~30°N平均200 hPa 等壓面上的12500 gpm(a),500 hPa 等壓面上的5880 gpm(b)等高線的逐日變化

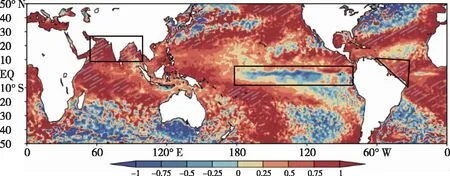

圖5 2020年5月高溫事件發生期合成的SST異常(填色,單位:℃)空間分布(斜線區域表示達到 95%的置信水平,黑框表示3個關鍵SST異常區,從左到右分別為北印度洋、熱帶中東太平洋、熱帶西大西洋)

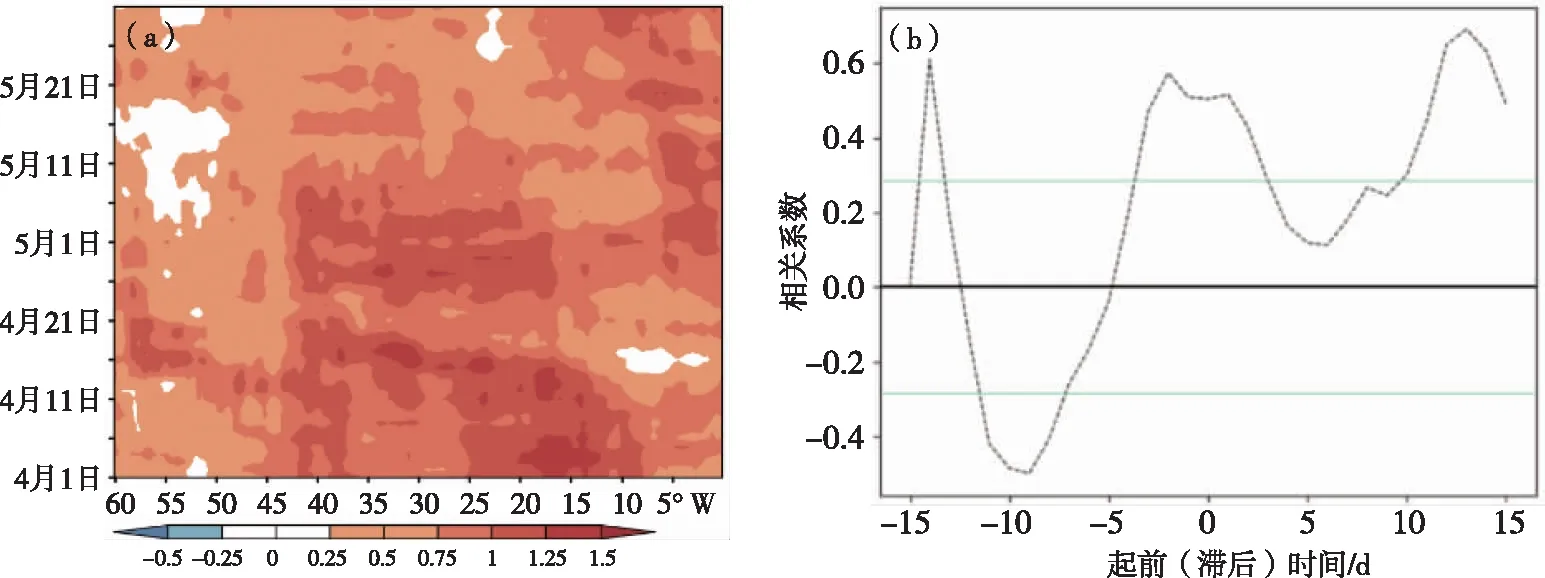

圖6 2020年5月熱帶大西洋(10°S~10°N)SST距平逐日演變(a),2020年5月熱帶西大西洋(10°S~10°N,60~35°W)SST距平與貴州逐日氣溫距平序列的超前滯后相關性(b)綠線表示相關系數達到 99% 的置信水平,橫坐標負(正)值表示大西洋SST超前(滯后)貴州氣溫的時間

同時有顯著的正負相間的波列結構在北半球中高緯地區對流層上層存在(圖 3b),歐洲為負異常,西西伯利亞為正異常,鄂霍茨克海為負異常,這種波列結構與 Wang等[9]研究得到的熱帶大西洋SST異常激起的中高緯度歐亞大陸 Rossby 波列結構相似度較高,表明貴州省極端性高溫事件的出現與熱帶大西洋SST的異常存在一定程度的關聯,因此,下文做了相應的分析。

為更深入地研究西太平洋副熱帶高壓和南亞高壓的演變,分析2020年5月10~30°N平均12500 gpm 和5880 gpm 等高線的逐日變化特征(圖 4),以此來研究南亞高壓與西太副高的東、西變動。2020年5月西太副高向西擴展的區域顯著偏大,尤其在5月上旬明顯西伸增強,西伸脊點甚至超過100°E ,之后開始東退,這對應著高溫天氣的持續和緩解。南亞高壓向東伸展的時間與極端性高溫事件的發生時間基本吻合。這2個高壓系統相互配合的情況形成深厚的高壓異常,有助于貴州高溫事件的發生。

4 熱帶西大西洋SST信號的異常演變及其影響

熱帶西大西洋(Wang等[9])、北印度洋(Liu等[10])以及熱帶東太平洋(Hu等[11])3個關鍵海域的SST異常對中國南方地區氣溫的異常有著至關重要的聯系。貴州2020年5月極端性高溫事件期間海溫的異常合成結果存在與年際尺度相一致的海溫異常關鍵區,熱帶西大西洋和北印度洋的SST呈現出異常偏暖的現象,熱帶中東太平洋SST則表現出了顯著偏冷的態勢(圖 5)。由此推斷在月尺度上,貴州省此次極端性高溫事件的出現與這幾個關鍵區海溫的異常有著一定程度的關聯。

通過以上分析研究,我們更加關注熱帶大西洋海溫的異常信號對此次高溫事件的影響,因此,重點分析了此次極端性高溫事件期間熱帶西大西洋關鍵區(10°S~10°N,60~35°W)(圖 6),以期探討熱帶西大西洋SST異常在月尺度上的演變趨勢是否也是此次貴州極端高溫事件重要的關聯因素之一。分析2020年5月熱帶大西洋海溫異常的強度和范圍逐日演變特征得出,熱帶西大西洋地區在高溫事件期間整體表現為SST正異常,并且在4月中旬存在顯著階段性增強,較貴州極端高溫事件發生提前約15 d左右。通過分析得到熱帶西大西洋關鍵海域SST距平序列與貴州省氣溫距平序列的超前滯后相關分析結果(圖 6b),表明熱帶西大西洋SST異常超前貴州高溫14 d時其正相關系數達到最大為0.61,超過99%的置信水平,也證明了熱帶西大西洋SST月內異常增暖或許是觸發貴州省極端性高溫事件出現、發展的一個原因,同時,SST異常增暖過程比高溫事件提前約14 d,有一定的前期指示意義。

5 小結

本文以2020年5月貴州省極端性高溫事件為例,分析影響此次貴州省極端性高溫事件發生和持續的大氣環流背景,利用超前滯后相關等方法重點分析研究熱帶西大西洋海表面溫度的月內演變對貴州省2020年5月極端性高溫事件的影響。

(1)2020年5月貴州省約有29%的站點極端日最高氣溫超過1981年以來歷史極值,約58%的站點突破1981年以來5月同期歷史極值,西太平洋副熱帶高壓為異常西擴加強態勢,伴隨南亞高壓東伸增強,2個高壓在不同高度上的配合導致異常深厚高壓的出現,觸發此次貴州極端性高溫事件發生。

(2) 2020年5月在歐亞大陸中高緯對流層上層有明顯的Rossby波列結構,有助于貴州極端性高溫事件出現。

(3)熱帶西大西洋SST在月尺度內異常階段性增暖,可作為貴州省極端性高溫天氣發生的重要前期信號,并且增暖過程比高溫事件發生提前約14 d,有一定的前期指示意義。

本文僅對此次極端性高溫事件進行了基礎的個例分析,相類似的海溫異常演變是否具有普遍性有待于今后更多案例的深入研究,從而為類似極端高溫事件預測提供有益的參考。