貴州福泉市榜上磷礦地質特征及沉積環境探討

趙祥聰,鞏 鑫,溫金奎,張小強

(1.有色金屬和核工業地質勘查局七總隊,貴州 貴陽 550005;2.貴州省有色金屬和核工業地質勘查局地質礦產勘查院,貴州 貴陽 550005)

福泉市榜上磷礦區位于福泉市北西部330°方位,直距約 37 km,礦區范圍南自新橋,北至榜上,呈南北向長條狀,面積 1.07 km2。區內磷礦產于洋水組二段(Pt33y2)下部和上部,自下而上分別為a、b礦層,均為層狀產出,空間展布基本一致,走向20~45°,平均26°,走向控制長約 2060 m;傾向290~315°,平均296°,傾向控制寬約 900 m。傾角15~30°,平均21°。a礦層平均厚 12.03 m,P2O5平均含量27.52%;b礦層平均厚 17.02 m,P2O5平均含量27.71%[1-2]。

1 地質背景

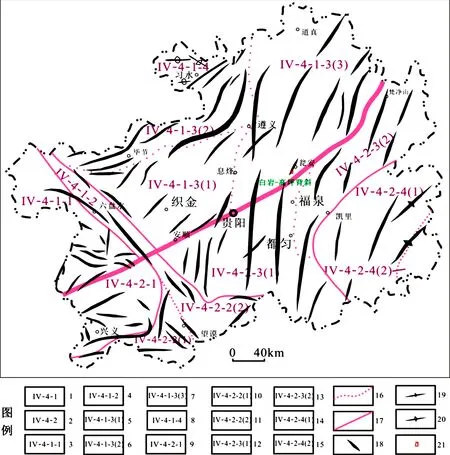

大地構造位置,不同學者有不同的劃分方案。據貴州省區域地質志大地構造劃分方案,榜上磷礦區區域大地構造位置位于揚子陸塊南部被動邊緣褶沖帶,屬于上揚子陸塊黔北隆起區鳳岡南北向隔槽式褶皺變形區,與江南復合造山帶黔南坳陷區都勻南北向隔槽式褶皺變形區和銅仁復式褶皺變形區等二個四級構造單元緊鄰,位于白巖-高坪背斜的白巖段(圖1)[3]。背斜總體呈北北東向展布,受某些邊界條件的制約,在背斜的首尾端往往發生偏轉而呈“S”形。構造線特征以北北東向、近南北向為主,同時也控制了含磷巖組的展布方向和磷礦賦存的空間位置。

1.上揚子陸塊;2.江南復合造山帶;3.威寧穹盆構造變形區;4.六盤水北西向斷褶帶;5.織金穹盆構造變形區;6.畢節弧形褶皺帶;7.鳳崗南北向隔槽式褶皺變形區;8.赤水平緩褶皺變形區;9.興義穹盆構造變形區;10.冊亨東西向緊閉褶皺變形區;11.望謨北西向褶皺帶;12.都勻南北向隔槽式褶皺變形區;13.銅仁復式褶皺變形區;14.榕江開闊復式褶皺變形區;15.黎平緊閉復式褶皺變形區;16.五級構造單元邊界;17.三、四級構造單元邊界;18.背斜軸跡;19.短軸背斜;20.梳狀背斜;21.勘查區位置。圖1 礦區大地構造位置圖(引自貴州省區域地質志2013)

區域地層,區內最老地層為青白口系,出露于白巖—高坪背斜之核部,背斜兩翼由老至新依次分布著南華系、震旦系、寒武系、二疊系及三疊系地層。區內缺失奧陶系、志留系、泥盆系、石炭系地層。礦區磷礦層賦存于震旦系下統洋水組(Pt33y)中。

2 礦區地質

2.1 地層

礦區位于白巖背斜南端西翼,自背斜翼部向核部依次由新至老出露地層為第四系(Q)、寒武系第二統明心寺組(∈2m)、紐芬蘭統牛蹄塘組(∈1-2n)、震旦系上統燈影組(Pt33b∈1dy)。此外,下伏地層依次為震旦系下統洋水組(Pt33y)、南華系上統南沱組(Pt32cn)、青白口系清水江組(Pt31dq)呈隱伏狀產出。其中震旦系下統洋水組為榜上磷礦賦礦地層。

2.2 構造

礦區位于白巖背斜南傾伏端西翼,總體呈一單斜構造,地層傾向290~315°,平均296°,傾角15~30°,平均21°。由于礦區范圍東西向(橫向)較窄、背斜呈西緩東陡的斜歪背斜以及隱伏斷層F28的逆沖推覆作用影響,淺部地層產狀與深部有所不同。深部地層,在28號勘探線以南,處于背斜東西兩翼及核部位置,背斜構造形態完整,背斜軸由南部抱木林向黃家坡一帶延伸出礦界,軸向在黃家坡一帶為北東49°,往南新橋至抱木林一帶轉向南西202°,平面上呈現一舒緩的“S”形。巖層傾角在西翼一般15~30°,東翼傾角在20~35°,背斜在礦區南側受近東西向斷層F370破壞[2]。

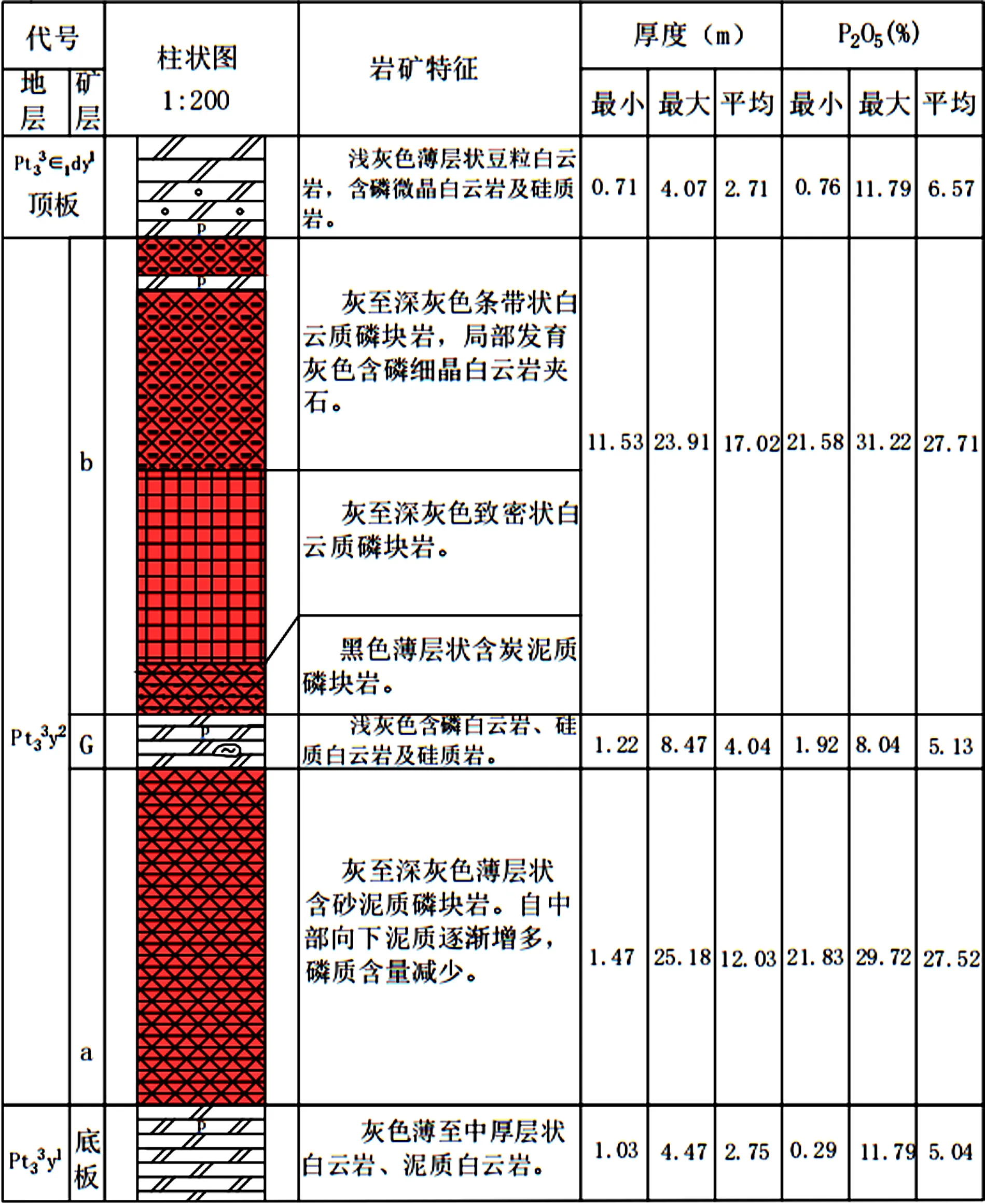

礦區總體斷裂構造不發育,僅南端斷裂構造略復雜。礦區內有3條斷層,分別為F1、F501、F28,其中F28為隱伏斷層(表1);礦區周邊發育3條斷層,分別為F370、F411、F207。除斷層F1對礦區礦層有破壞作用外,其他斷層均未對礦區內礦層產生直接破壞作用。

表1 礦區主要斷層特征一覽表

3 礦體特征

3.1 賦礦層位

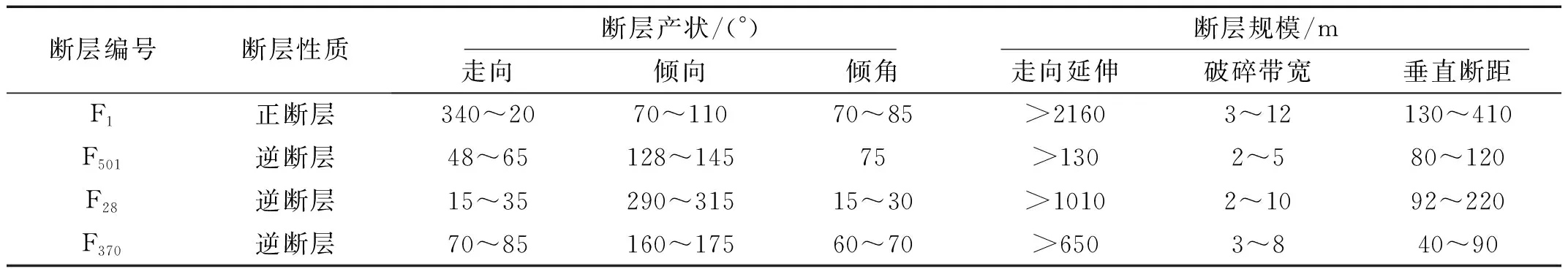

礦區磷礦層賦存于洋水組第二段,是由磷塊巖、白云巖、含磷白云巖及硅質白云巖等組成的含磷巖組。由a、b兩礦層與三層含磷白云巖(頂板、夾層、底板白云巖)組成,穩定易對比。全組厚度該組厚32.66~62.10 m,平均 43.45 m。總的變化趨勢是北厚南薄。洋水組巖(礦)石組合特征如圖2。

圖2 礦區含磷巖組柱狀圖

3.2 礦體規模

榜上磷礦是白巖背斜礦層穩定、礦體規模大、礦石質量較好的礦床。礦區內礦體走向控制長約 2060 m,傾向控制寬約 900 m(沿走向和傾向均延伸出礦區)。礦區a、b礦層均穩定存在。a礦層厚1.47~25.18 m,平均厚 12.03 m,b礦層厚11.53~23.91 m,平均厚 17.02 m。a+b礦層厚19.83~44.15 m,平均厚 29.05 m。

3.3 礦層特征

a礦層,賦存于洋水組第二段(Pt33y2)下部,礦體呈層狀穩定產出。礦體走向20~45°,平均26°,走向控制長約 2060 m;傾向290~315°,平均296°,傾向控制寬約 900 m;傾角15~30°,平均21°。傾角由淺向深部緩慢變陡。礦層厚1.47~25.18 m,平均厚 12.03 m,厚度變化系數59.9%,P2O5含量21.83~30.78%,平均27.52%,品位變化系數6.6%。

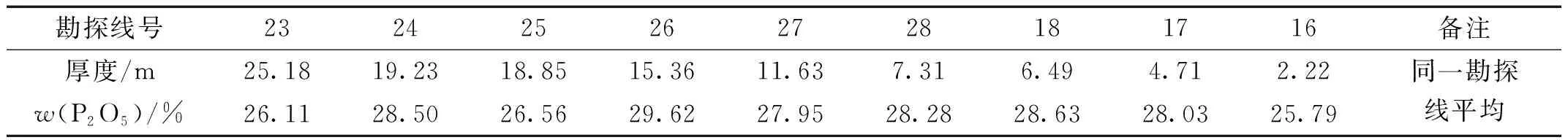

a礦層厚度具有明顯的變化規律(表2、圖3),即沿走向上是由南向北由薄變厚,橫向上厚度比較穩定。礦層品位厚度方向上,由上向下隨泥質含量的增加,P2O5含量有規律的由高到低。礦層底部多漸變過渡為含磷白云巖;礦層內無夾石。

表2 a礦層沿走向厚度及平均品位統計表

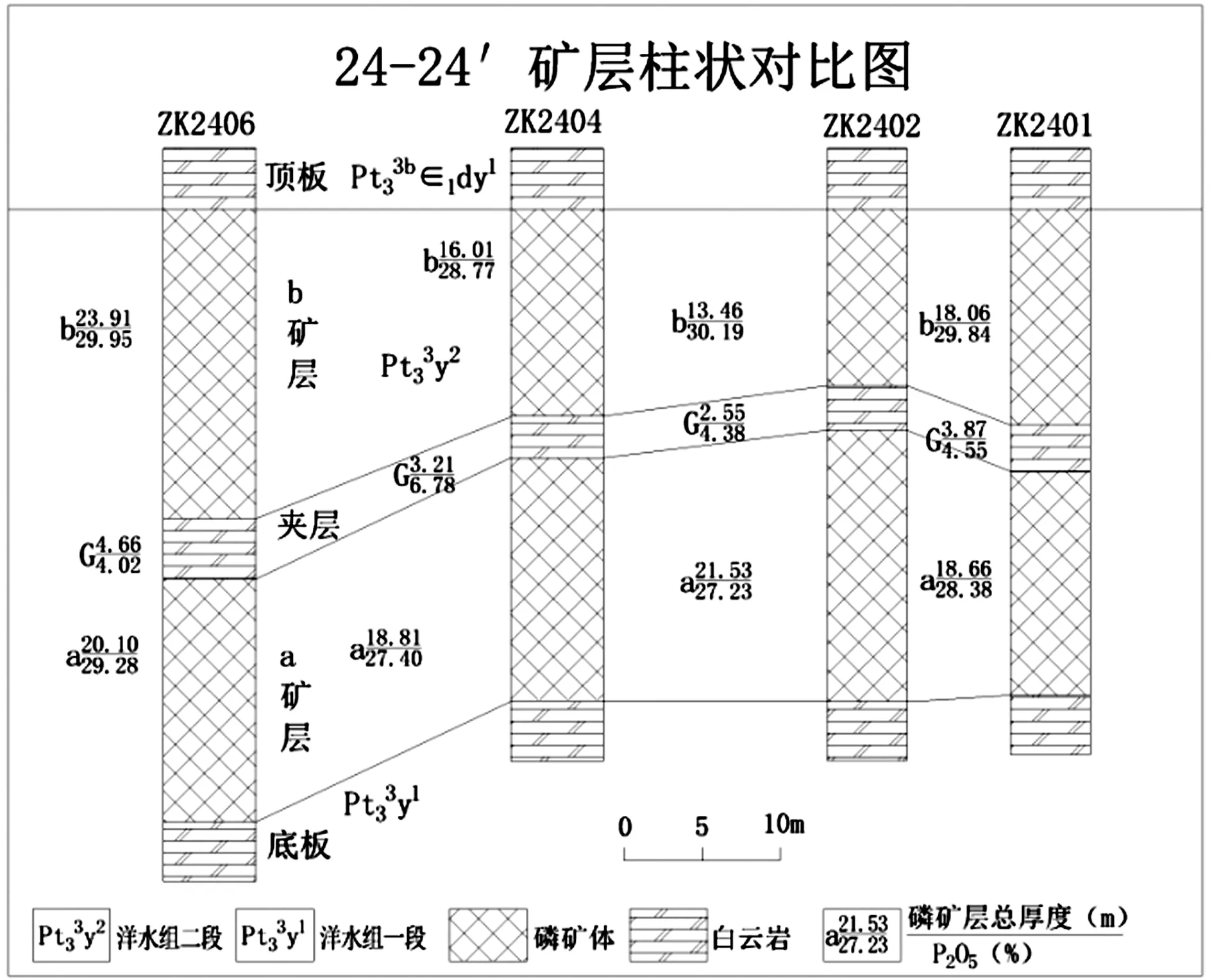

圖3 24號勘探線礦層柱狀對比圖

b礦層賦存于洋水組第二段(Pt33y2)上部,礦體呈層狀穩定產出。礦體走向20~45°,平均26°,走向控制長約 2060 m;傾向290~315°,平均296°,傾向控制寬約 900 m。傾角15~30°,平均21°,傾角由淺向深部緩慢變陡。礦層厚11.53~23.91 m,平均厚 17.02 m,厚度變化系數17.7%,P2O5含量18.62~32.58%,平均27.29%,品位變化系數9.6%。

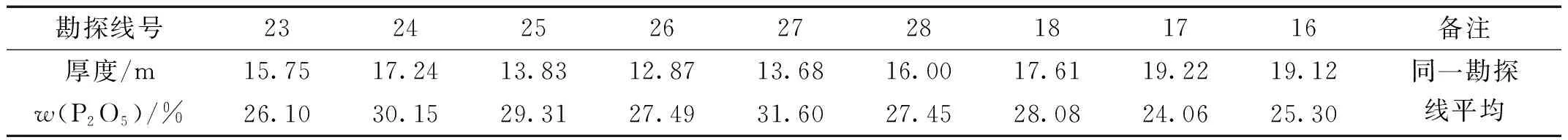

b礦層厚度和品位在總體穩定的基礎上,具有明顯的規律性變化:沿走向上是中部薄,向北和南變厚(表3、圖3),隨礦層變厚,P2O5含量變低;沿礦層厚度方向上,上部較下部P2O5含量高。礦層頂隨磷質含量減少,與頂板呈漸變過渡;底界面平直、清楚易辯。

表3 b礦層沿走向厚度及平均品位統計表

4 礦石特征

4.1 礦物組成與結構構造

本文系統收集了榜上磷礦勘探工作采集的25件礦石薄片樣進行鑒定,詳細研究了礦石結構構造特征,測定了礦石礦物種類、含量,礦石特征詳述如下。

4.1.1 礦物組成

礦石礦物成分單一,均屬碳氟磷灰石類質同象系列,主要為非晶質膠磷礦。磷塊巖中脈石礦物分為自生礦物和外屑礦物兩類。b礦層,自生脈石礦物主要以白云石為主,次為水云母粘土礦物、石英、黃鐵礦、炭質等。a礦層,自生脈石礦物主要以白云石、水云母粘土為主,次為石英、黃鐵礦等。礦石中的礦物共生組合可分六類:b礦層磷塊巖礦物共生組合,碳氟磷灰石-白云石組合(上部);碳氟磷灰石-單磷酸鹽組合(中下部);碳氟磷灰石-自生石英、玉髓-炭泥質組合(底部)。a礦層磷塊巖礦物共生組合,碳氟磷灰石-碎屑石英-白云石-水云母組合(上部);碳氟磷灰石-碎屑石英-水云母組合(下部);碳氟磷灰石-白云石組合(底部)。

4.1.2 結構構造

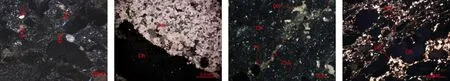

礦區內礦石結構主要有膠狀結構、砂屑結構、泥質結構(圖4)。 b礦層,主要有膠狀結構、砂屑結構、泥質結構。a礦層,主要有砂屑結構、泥質結構。

(a)砂屑結構 (b)膠狀結構 (c)砂屑結構 (d)泥質結構(ZK2401-b2,b礦層) (ZK2601-b2,b礦層) (ZK2406-b5,a礦層) (ZK2406-b4,b礦層)注:Clh為膠磷礦,Ap為磷灰石,Dol為白云石,Py為黃鐵礦,Clay為粘土;透射光(+)10×5圖4 礦石結構特征

b礦層,主要有條帶狀構造、致密塊狀構造、薄層狀構造,局部偶見團塊狀構造。a礦層,主要有薄層狀構造、致密塊狀構造。

4.2 化學成分

4.2.1 礦石化學組分

a礦層和b礦層P2O5含量相對穩定,屬均勻—極均勻礦床,多屬II級品礦石,少量I級礦石。在組分上有一定差異,其中Al2O3、Fe2O3、酸不溶物及SiO2含量a礦層高于b礦層;CaO、MgO、CO2含量b礦層高于a礦層。礦石中主要組分含量如(表4)所示。

表4 礦石主要化學組分統計表

4.2.2 P2O5含量及其變化規律

沿礦層走向方向,b礦層P2O5含量由北向南隨礦層厚度增加而略有降低;a礦層P2O5含量無明顯規律變化。沿礦層垂向方面,P2O5含量變化視不同礦石自然類型而異。a礦層由底至頂,隨粘土、粉砂含量變少,P2O5含量隨之增高。b礦層中P2O5含量均較高,以中部致密塊狀磷塊巖含量最高,上部條帶狀磷塊巖次之。

枸溶性P2O5含量變化:因礦石類型而異,與礦石品級成正比。以a礦層較高,極值3.68~5.47%,均值5.50%。b礦層極值2.75~5.72%,均值4.79%;b礦層枸溶性P2O5平均為該層全部P2O5含量的17%;a礦層枸溶性P2O5平均為該層全部P2O5含量的20%。

4.2.3 礦石中主要雜質組分含量及變化特征

礦石組合分析結果顯示,磷塊巖中與磷酸鹽礦物有關的P2O5、CaO、CO2、F四項含量總平均達80%左右,主要雜質組分MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3四項平均18%左右。不同自然類型的礦石,因礦物的共生組合不同而異(表5),變化特征如下:

表5 各礦石類型主要組分計算結果表

b礦層中以CaO、CO2、MgO高,其含量較穩定;以SiO2、CO2低為特點。P2O5與Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、CO2、SiO2密切相關(圖5-2)。P2O5與MgO呈負相關,這是由于b礦層的脈石礦物多為白云石(MgO與白云石含量有關),隨白云質條帶增多由富變貧;與CaO呈正相關關系,說明其主要是磷酸鹽礦物的組分,其次是白云石的組分。與酸不溶物相關性不明顯,與CO2、SiO2之組分無明顯相關性,主要是因粘土、石英、玉髓礦物含量分布不均所致。

a礦層中以CaO、SiO2、CO2高,其含量較穩定。P2O5與MgO相關性不大,這是由于a礦層的脈石礦物以粘土礦物、白云石和石英等為主,白云石含量較少且分布不均;與CaO呈正相關關系,說明其主要是磷酸鹽礦物的組分。與酸不溶物、SiO2呈明顯負相關關系,主要是a礦層P2O5含量受粘土、石英、玉髓礦物含量變化所致,即隨酸不溶物和SiO2含量增加而降低。

綜上所述,b礦層的礦石是高鎂、低硅氧化物的特點;a礦層是以硅氧化物高、低鎂為特點。

4.3 礦石類型和品級

4.3.1 礦石自然類型

根據礦層產出層位、礦石的顏色,物質成分、礦物組合,結構構造等,將區內磷塊巖分為四個自然類型,主要為條帶狀白云質磷塊巖、致密塊狀白云質磷塊巖、薄層狀含炭泥質磷塊巖、薄層狀含砂泥質磷塊巖。

b礦層礦石自然類型有致密塊狀白云質磷塊巖、條帶狀白云質磷塊巖、薄層狀含炭泥質磷塊巖。a礦層礦石自然類型有薄層狀含砂泥質磷塊巖、致密塊狀白云質磷塊巖。

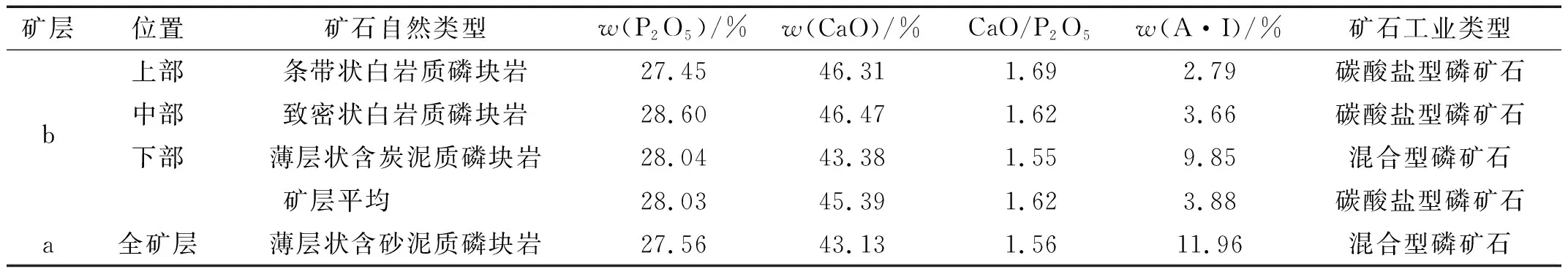

4.3.2 礦石工業類型

根據樣品分析結果,結合磷礦石工業類型劃分及參考標準,其類型劃分見表6。b礦層礦石工業類型的劃分,其底部薄層狀含炭泥質磷塊巖為混合型磷礦石,按礦層綜合評價,屬碳酸鹽型磷礦石。a礦層礦石類型屬混合型磷礦石。

表6 礦石工業類型劃分一覽表

5 沉積環境探討

貴州省磷礦主要為海相沉積磷塊巖,成礦時代為早震旦世陡山沱期或早寒武世梅樹村期,磷礦的形成受古環境、古氣候、古構造及古地理等因素制約。其中甕安-福泉地區磷礦主要賦存于震旦系陡山沱地層中,底板為南華系上統南沱組、頂板為寒武系燈影組。已有研究顯示,黔中地區古地理格局和陡山沱沉積期間頻繁的海平面變化是控制淋濾風化型磷礦分布的主要原因[4]。

磷塊巖的結構構造是反應礦床沉積環境的重要標志,可指示礦床成因[5]。福泉市榜上磷礦區磷塊巖礦石結構構造以膠狀結構、砂屑結構、粒屑結構等為主,構造以團塊狀、條帶狀、層狀等為主,間接反應沉積時水動力較強。

陡山沱早期,區內處于平緩、高能的海灘沉積環境,礦石內高磨圓度、極好分選性的砂礫屑,即為海水、洋流長期沖刷的結果,亦表明區內處于淺海、水動力較強的沉積環境中。陡山沱晚期,海水入侵范圍進一步加大,水體環境相對較深,水動力相對較弱。礦石中的膠狀結構、水平層理即為相對深海、相對低能的產物。從磨圓度相對較差、分選性一般的膠磷礦的亦反映出當時低能的沉積環境。總之,榜上磷礦形成于陡山沱期沉積環境由淺至深、水動力條件由強至弱的沉積環境。

6 結論

福泉市榜上磷礦由a、b層礦組成,其礦體主要賦存于洋水組(Pt33y),礦體呈層狀穩定產出。其分別均厚 12.03 m、17.02 m,P2O5平均含量分別為27.52%、27.29%,礦層相對較穩定。 礦石礦物以膠磷礦、團塊狀磷塊巖、砂屑狀磷塊巖等組成,脈石礦物以白云石、石英、玉髓等組成。 礦石結構有凝膠(膠狀)結構、砂屑結構、礫屑(粒屑)結構三種;礦石構造有塊狀構造、層紋狀構造、條帶狀構造及團塊狀構造,主要以團塊狀構造最發育。 礦石中P2O5和MgO、CaO、A·I、SiO2具有一定的線性相關關系。 榜上磷礦主要形成于陡山沱期沉積環境由淺至深、水動力條件由強至弱的沉積環境。