王必成在蘇中戰斗的歲月

仇俊琴

王必成

王必成(1912—1989),湖北省麻城市乘馬崗鎮小寨村人,1928年參加工農赤衛隊,1929年參加中國工農紅軍,1930年加入中國共產黨。在戰火淬煉中,王必成逐漸從一名普通的紅軍士兵成長為叱咤風云、功勛卓著的開國中將。

抗戰期間,王必成率部隨蘇南新四軍東進北上,決戰黃橋,會師白駒,勝利完成開辟蘇北抗日根據地的戰略任務。1941年3月,蘇中區從蘇北析出后,在新四軍重建軍部和第一師指揮下,王必成率部堅持蘇中,拱衛華中,南下蘇浙,如尖刀直插抗擊日寇的最前沿,并在解放戰爭初期回師蘇中,連戰連捷。其英勇戰斗的事跡,至今仍在蘇中大地廣為流傳。

1940年10月初的黃橋決戰,是新四軍開辟蘇北抗日根據地的定鼎之戰。韓德勤糾集的進攻部隊達26個團3萬余人,7月中旬剛完成整編的新四軍蘇北指揮部僅有3個縱隊9個團7000余人。針對敵強我弱的危重局面,陳毅、粟裕制定的作戰方針是:以黃橋為軸心,誘敵深入,各個擊破,在運動戰中逐次殲敵。

蘇北指揮部整編中,第二縱隊由第二團與新六團、“江抗”二團合編而成,王必成由第二團團長升任縱隊司令員。盡管東進蘇南期間,王必成率第二團在敵后經過延陵大捷等數十次惡戰,給日偽以沉重打擊,贏得“王老虎”的美譽。但作為新編部隊,第二縱隊在戰略執行、指揮協調、戰術配合等方面亟待磨合,缺乏大的戰役歷練。王必成只要一有機會,便向陳毅、粟裕虛心請教運動戰和殲滅戰的戰術要領,懂得了運動戰的方法,那就是處理好“打和走”的關系,打要打得準、打得狠,走要走得快、走得及時,既不能失去戰機,更不能反遭敵人牽制,甚至包圍。然而,9月上旬的營溪首戰,因第九團求戰心切,出擊過早,導致全縱只殲滅了敵先頭部隊頑保安第一旅兩個團,沒有實現全殲意圖。

姜堰戰斗,是王必成和第二縱隊真正掌握運動戰、攻堅戰要領的一次作戰。戰前,王必成召集連以上指戰員會議,認真總結檢討首戰營溪的經驗教訓,多次推演復盤,并結合姜堰地形和敵軍駐防,操練“打和走”的要領。9月13日,第二縱隊與第三縱隊東西鉗擊姜堰,王必成將運動戰“打與走的辯證法”用到城鎮攻堅上,指揮勇敢隊把準時機,打入姜堰街中心,搞掉敵人的旅指揮部、發電所。戰術立即收到奇效,勇敢隊穿插進街,以迅雷不及掩耳之勢占領敵指揮部,立即由里向外打,策應主力部隊全殲守敵。

黃橋戰役之初,第三縱隊據守黃橋,第一、第二縱隊則從營溪、姜堰迅疾后撤,引敵冒進,然后隱蔽集結于黃橋西北的顧高莊、橫港橋一帶待機圍殲。10月3日,王必成用一個團正面阻擊,遲滯消耗頑第三十三師,掩護主力完成集結。頑第三十三師不知是計,猛攻至黃橋東門。第三縱隊奮力反擊,穩固東門,王必成則率部穿插,切斷頑第六旅與頑第八十九軍聯系,配合第一縱隊分割包圍,經三小時激戰,全殲頑第六旅。此后,第二縱隊不失時機地從八字橋直插分界,斷敵后路,并再次穿插迂回,分割包圍。4日,第二縱隊配合第一縱隊對頑八十九軍實施東西合擊,直插敵軍軍部,敵迅速潰散,李守維墜溺河中。隨后,王必成和第二縱隊再接再厲,全殲頑第一一七師,追殲頑第三十三師兩個團。

黃橋決戰,打出了第二縱隊“善于勇猛突擊”的威名。王必成指揮部隊馬不停蹄,6日出黃橋、戰營溪,7日克姜堰、占海安,8日解放東臺城。9日,先頭部隊第六團進駐白駒,10日與南下八路軍第五縱隊第一支隊第一團第三營勝利會師,順利完成“向南鞏固、向東作戰、向北發展”的戰略任務。

1941年2月13日,李長江投敵,2月18日通電就任偽第一集團軍總司令。李長江是國民黨軍在華中敵后叛變的一位高級將領,其麾下萬余兵力投敵,加劇了蘇北和華中敵強我弱的軍事態勢。李長江投敵是日軍第十三軍“蘇北計劃”(亦稱1941年春季大“掃蕩”)的重要環節。日軍企圖乘新四軍軍部和各師新近整編,軍力尚未臻善之際,糾集獨立混成第十一、第十二、第十七旅團,挾李逆圍殲新四軍、摧毀根據地。2月11日,萬余日偽軍分路突擊,東路沿海安、東臺,西路沿泰州、興化,向北夾擊鹽城,以第十二旅團進占黃橋,策應李長江,并派出17架飛機突襲鹽城。

劉少奇、陳毅對日軍和李逆動向早有預判,一致認為粉碎日軍第十三軍陰謀的關鍵就在于“迅捷殲滅李長江部”。1941年1月17日,粟裕從鹽城連夜奔赴東臺二里橋,以蘇北指揮部為班底組建新四軍第一師,阻滯日軍北向,加強對李逆的偵察監視,原各縱隊依次改編為旅。2月18日,李逆通電就職當天,新四軍軍部立即發布討伐命令,任命粟裕為討逆總指揮,陳毅親臨坐鎮,實施戰前動員。已先期隱蔽集結于海安以西的王必成第二旅,成為討逆的尖刀和先鋒。

王必成深知,李逆雖屬手下敗將,但日軍重兵壓境,如果不能快速殲敵,便會反遭其害。在第一旅分路阻援的保障下,他指揮第二旅與第三旅沿海(安)泰(州)公路向西橫掃。19日,第二旅連克姜堰、石家埭、蘇陳莊、塘灣、馬溝等地,直逼泰州城下。李長江急令部隊憑借工事負隅頑抗,等待日軍增援。20日清晨,王必成指揮第二旅從泰州城東北,迅疾破城而入,搗毀李長江偽總司令部,第三旅第七團同時攻占城北趙公橋。李長江見大勢已去,急忙換上便衣,率部向泰州西南逃竄,第三旅奉命追敵至界溝、塘頭。第二旅則在王必成率領下,向北追殲,連克港口、淤溪,斬獲甚豐,武器彈藥得到很大補充。此戰僅用三天即一舉攻克泰州,俘獲李長江部5000余人,爭取兩個支隊戰場反正。

為挽救李長江,日軍策應作戰同樣迅捷猛烈。西路之敵20日攻克韓德勤的興化,旋向泰州南進,企圖從側后襲擊第二旅,東路之敵則從黃橋、如皋、南通等地出動,直撲海安、東臺,合圍新四軍第一師主力,并進窺鹽城。在完成討逆任務后,新四軍第一師21日轉入敵后反“掃蕩”。王必成率第二旅轉移至東臺、鹽城等地,迎頭痛擊北犯日軍。第五團在東臺至海安一線頻頻出擊,干擾日軍,掩護第一師師部轉移。第四團在鹽城以南地區阻擊,使日偽覬覦鹽城的企圖化為泡影。第六團第三營在興化蘆洲設伏,擊沉汽艇一艘,殲滅日軍一個小隊。新四軍第一師主力順利轉移,投敵的李長江被打殘,反共的韓德勤被打跑,日軍北向鹽城的行動失敗,原定挾李“掃蕩”的蘇北計劃被迫中止。

日軍蘇北計劃失敗后,華中局將蘇北劃分為蘇中、鹽阜兩個戰略區,粟裕將蘇中劃分為四個分區和一個特區,并著手營建三倉中心區。然而,國民黨江蘇省保安第八旅旅長楊仲華、第一一七師參謀長潘干臣、魯蘇聯軍西北集團軍總指揮劉湘圖等,相繼在東臺、高郵、寶應等地投降日軍,蘇中偽軍猛增至3.5萬余人。區域力量的此消彼長,刺激了日軍完全控制蘇北的野心。

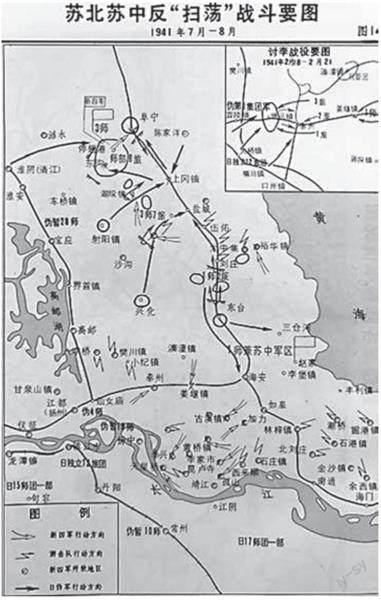

1941年7月上旬,日軍以南浦旅團和偽第一、第二集團軍,集結于東臺、興化、射陽等地,以第十七師團一部集結于陳家洋,以海軍炮艇隊巡邏于蘇北沿海海面,發起鹽阜地區大“掃蕩”。20日,日偽軍1.7萬余人同時出擊,兩天占領鹽城,28日晚占領阜寧。新四軍第一師在蘇中“攻其必救”打泰州,王必成率第二旅在鹽城以南的伍佑、大崗、秦南一線策應,破壞鹽城至東臺的交通線,伏擊騷擾日偽軍,阻止其建立據點,為第一師主力攻打泰州爭取空間和時間。南浦在老巢不保的情況下,只得重兵南移,并于8月13日對蘇中發起報復性“掃蕩”。

面對日偽一波接一波的大“掃蕩”,布防于東臺、鹽城之間的王必成,再次將粟裕的“攻其必救”戰術,應用到蘇中反“掃蕩”中,他沒有率部回援蘇中,而是將攻擊點選擇在裕華鎮。該鎮地處北起連云港南至長江的黃海公路中心節點,日軍在此構建據點,妄圖建立南北通道,分割封鎖根據地。王必成的部署是:由第四團三營與特務連一部擔任主攻,第四團一營與第六團一營加上特務連埋伏在裕華與大中集之間,阻擊大中集增援之敵,第五團一個營部署于西團、小海一線,以防東臺、白駒、劉莊的增援之敵,第四團二營作為預備隊。

8月15日入夜,第四團團長劉別生率進攻部隊完成對裕華據點的包圍,割斷了通向大中集等地的電話線。深夜,主攻部隊首先對據點外圍偽軍發起進攻。偽軍一觸即潰,大部被殲。主攻部隊隨即對日軍據守的主堡發起攻擊。由于缺少重武器,攻堅戰異常艱苦。主攻部隊只得挖蛇形交通壕向主堡逼進,然后從西南壩口和東北方向的戰壕里同時發起沖鋒。日軍喪心病狂地施放毒瓦斯,使得不少戰士中毒,阻滯了我軍行動。

16日,偵察人員報告周邊日偽活動頻繁,如不迅速解決裕華,主攻部隊將會腹背受敵。王必成深知裕華據點戰略地位的重要性,命令劉別生務必迅速解決戰斗。入夜,10多名共產黨員組成敢死隊,頂著棉絮、大桌子和門板做成的“土坦克”,冒著日軍炮火向主堡進攻。兩名隊員一躍而上,越過外圍鐵絲網,沖到主堡門前拉響綁在身上的集束手榴彈,將主堡主門和過道門炸開。主攻部隊立即蜂擁而上,展開慘烈的白刃戰,僅用半個小時便將日軍全部殲滅。與此同時,第四團一營和第六團一營兩次擊退日偽援軍,乘勝解放大中集。此戰殲滅日軍70余人、偽軍400余人,繳獲輕重機槍5挺、長短槍100余支,受到陳毅的電令嘉獎。

蘇北蘇中反“掃蕩”戰斗要圖

裕華攻堅戰的勝利,得益于王必成“攻堅的、圍點的、打援的、預備的四支力量的統籌部署和有序調度”,打痛了日偽,擴大了根據地,使南浦陷入“得之南而失之北,首尾難以兼顧”的局面。作為一名優秀的軍事指揮,他審度蘇中反“掃蕩”全局,旋即指揮第四團在鹽城大岡一帶,第六團在興化大垛、竹橫港一帶,第五團在三倉一線,繼續出擊,迫使日偽中止“掃蕩”。

堅持蘇中原地斗爭,是新四軍第一師的戰略任務。在日偽持續的軍事高壓下,粟裕決定“敵進我進”,在鞏固老區原則下,開拓新的根據地和游擊區,在戰略上變被包圍為反包圍,變內線為外線,以改變蘇中抗日斗爭格局。王必成充分發揮行軍速度快、穿插水平高、攻堅能力強等優勢,積極實施運動戰和游擊戰,在反“清剿”、反搶糧和新區開辟中捷報頻傳。

1942年6月初,日軍南浦旅團派出一個大隊,糾合3000多偽軍,對蘇中四分區實施軍事“清剿”。王必成認為,日軍戰線過長、兵力不足,只能一時一地集中用兵,我軍只要在日偽“清剿”時“敵進我進”,攻其薄弱,便會取得奇效。為支持四分區反“清剿”,王必成于17日集中第四團、第六團部分兵力,主動攻擊顧殿堡,全殲偽二十二師八十七團第二營,粉碎了日偽以秦南倉為中心的搶糧計劃。25日,他命令第四團對鹽城境內中心據點丁家垛發起突然襲擊,激戰24小時,全殲偽軍一個營計230人。

同年10月,蘇中軍區實行主力地方化,第四團和第五團合并為機動兵團第四團,第六團一部編入臺北獨立團,另一部編入興化警衛團,二分區直屬隊編入東臺獨立團。王必成命令第六團一營,以“高(郵)寶(應)大隊”的名義“敵進我進”,開辟興化、高郵、寶應交界的臨澤西北一帶,積極向淮海地區發展。為加強領導,王必成派參謀長杜屏前往新區,要求按照當地的日偽部署、抗戰環境和群眾期盼實施開拓開辟,并注意團結實力派,支持地方武裝建設。在此指導思想下,杜屏率高寶大隊迅速打開新區局面。12月8日,我部攻克通天河據點,全殲偽二十二師劉湘圖一部300余人,繳機槍2挺、長短槍200余支,打通了與第二師的聯系,有效擴大和鞏固了根據地。

12月31日,由于新四軍軍部轉移至盱眙縣黃花塘,第二旅保衛軍部的任務隨之解除,王必成奉命率第四團和旅教導隊、興化與鹽城警衛團各兩個連計2000余人,南下開辟蘇南兩溧地區,于1943年1月13日到達溧水里佳山,與第十六旅會師合編,王必成任旅長。不久,蘇中的抗大九分校也南下與第十六旅合并。

新四軍指戰員在蘇中水鄉發動群眾

蘇中戰役是粟裕遵照中央軍委和毛澤東戰略意圖,執行內線殲敵、慎重初戰的指導思想,主動發起的重大戰役。在敵強我弱的形勢下,戰役集中優勢兵力,實施各個擊破,一個半月內七戰七捷,殲敵5萬余人。王必成率華中新四軍第六師參加戰斗,殲敵1.6萬余人。

丁堰、林梓戰斗即將結束時,宿縣東進之敵已占睢寧,企圖向淮陰進攻。8月25日,揚州之敵二十五師進攻邵伯,以配合進攻淮陰。為保障邵伯、高郵和淮陰的安全,粟裕決定采用“攻黃(橋)救邵(伯)”的戰法調動敵人,力求在運動戰中殲滅敵人的有生力量。王必成奉命率領第六師迅速西進。敵人發覺我軍乘勢奪取如皋的作戰意圖,急令九十九旅從黃橋東進增防,并出動飛機助戰。粟裕審時度勢,決心在如(皋)黃(橋)路打一場遭遇戰,殲敵后西進。

針對遭遇戰情況變化快、局面難掌控的特點,王必成深知“爭取主動,先機制敵”是取勝的關鍵。行軍途中,他邊動員、邊布置,命令十六旅在左、十八旅在右,沿如黃路及其以南地區向黃橋秘密閃進,并對戰斗進行了精細化部署,要求第四十六團為前衛,一旦與敵遭遇,即拖住敵人,掩護全師展開,要求第四十七、第四十八團斷敵退路,阻敵增援,并由側后攻擊敵人,要求十八旅迎頭截敵,迅速向敵兩翼展開,攔腰攻擊。同時,要求全師熟記“四先”要訣,做到先敵展開,先占地形,先敵開火,先敵沖擊,以“堵頭”“斷腰”“擊尾阻援”戰法全殲敵人。

25日上午,十六旅前衛第四十六團在青紗帳掩護下,秘密行進到盧家莊時,發現敵人在飛機掩護下,沿公路向東開進,先頭部隊已越過分界。該團立即由盧家莊向分界攻擊前進,掩護主力展開。第四十七團、第四十八團突進至分界以西,從側后打擊敵人,斷敵退路,阻敵增援。沿如黃路西進的十八旅第五十二團,在芹湖發現敵搜索部隊,立即頂著敵機轟炸掃射,進攻敵部。敵人突遭痛擊,回頭就跑。該團跟蹤追擊至大界溝以南與敵對峙。第五十三、第五十四團沿分界北側急速前進。戰斗打響后,王必成立即命令第四十六、第五十二團堅決堵頭截尾,以分界為主攻方向,殲敵于運動之中,命令十六旅主力迅速搶占小二房莊,阻敵增援,相機攻占黃橋。當夜,參戰部隊即占領大小界溝、沈家巷、楊家岱和大小楊莊以北地區,拂曉前將敵壓縮在蕩里與東分界狹窄范圍內。

為迅速圍殲敵人,粟裕調第一師第一旅和特務團到第六師加強力量。26日上午,王必成調整部署,計劃集中四個團由北向南實施主攻突擊,以兩個團從東、西、南三面圍攻,由第一師一旅為預備隊,伺機殲滅越河逃竄之敵,由特務團接替十六旅在小二房莊的阻援任務。國民黨第九十九旅遭受一夜打擊,傷亡慘重,士氣低落,建制混亂,盼著飛機和援兵來救命。中午時分下起了大雨,敵人更加感到絕望。我參戰部隊卻斗志昂揚,把滂沱大雨當成殲敵良機,冒雨發起總攻,一舉突破敵人的防御陣地,直插敵軍心臟。敵人失去指揮,立即亂作一團。我軍大膽楔入敵群,猛打猛沖,敵大部被殲。少數南竄之敵,也被我第一師第一旅殲滅于盧家莊以北地區。

1946年6月,王必成在蘇中作報告

分界遭遇戰全殲敵九十九旅和一個炮兵營,有力支持了兄弟部隊取得邵伯防御戰的勝利。戰后,王必成奉命指揮十八旅轉兵東進,配合第一師和第五旅殲敵一個半旅,取得了重大戰果。

蘇中戰斗歲月,飽含著王必成對烽火征途的難忘回憶、對老戰友真誠執著的深沉懷念。直到逝世前,王必成仍保留著徐緒奎黃橋犧牲時留下的毛毯,50年來修修補補從未更換,一直隨身鋪蓋,對蘇中的流連情思可見一斑。

(責任編輯 崔立仁)