企業知識轉移負面效應研究評述與展望

王長峰 岑宇雯 李文博

摘 要:隨著知識經濟的全球化,知識轉移負面效應研究不斷涌現,但文獻涉及領域較分散,缺乏系統性分析。運用文獻計量分析和定性評述相結合的方法,基于Citespace和VOSviewer軟件,對知識轉移負面效應的研究概況、研究熱點和演進脈絡進行可視化分析。以2000-2021年的134篇文獻為樣本,全面考察知識轉移負面效應的前因、后果和調節因素,構建知識轉移負面效應綜合分析框架,系統揭示知識轉移過程中負面效應形成機制及其對創新績效的影響,并對未來研究方向提出建議,即企業如果能夠在知識轉移前確保良好的始發狀態,在轉移過程中巧妙地避開衍生的負面效應以及在轉移后對負面效應進行積極引導,能更好地提升知識轉移效率和效果。

關鍵詞:知識轉移;負面效應;文獻計量法;知識管理;創新績效

DOI:10.6049/kjjbydc.2022040608

中圖分類號:F272.4

文獻標識碼:A

文章編號:1001-7348(2023)06-0151-10

0 引言

已有研究發現知識轉移對企業競爭優勢的重要性日益增加,企業以及其它組織的創新發展都離不開跨組織知識轉移。然而,知識轉移同時也伴隨著風險,例如企業知識轉移時易發生關鍵敏感知識溢出或泄露現象[1-2]。企業知識轉移的負面效應越來越受到管理領域學者們的關注。這不僅體現在知識交換與流動過程中易造成知識浪費,還對轉移雙方創新績效和核心競爭力產生顯著影響。因此,企業如何引導良性知識轉移與防范知識轉移風險就成為一個刻不容緩的研究課題,理論界和實踐界都需要高度重視這一復雜現象背后的機理。

企業知識轉移負面效應是指企業由于知識轉移前、中、后階段的一系列可能的失誤,導致企業核心競爭力受損以及企業績效下降的負面影響集合體。當前的主流研究重點關注知識轉移過程中的知識隱藏[3-5]和知識泄露[6-7],分析企業知識轉移負面效應產生的臨界點[8]。例如趙炎等[8]提出地理距離過度鄰近反而會使得知識轉移過程中的知識溢出加劇,對轉移績效和創新績效產生負面影響。

迄今為止,關于企業知識轉移負面效應的理論研究和實踐日益豐富,但對于企業知識轉移負面效應的認識仍然是混亂和碎片化的,尚未形成邏輯一致的理論框架,導致無法深入系統地理解企業知識轉移負面效應產生的原因和機理。從整體上分析,大部分研究認為知識轉移負面效應是知識轉移的某種不利后果,將知識轉移負面效應作為獨立整體進行深入研究的文獻相對較少[9]。這種混亂和碎片化現象不僅限制了該領域研究對一般知識轉移理論發展的可能貢獻,而且削弱了這些研究對企業知識轉移治理實踐的指導價值,使理論進步與實踐創新無法有效融合。

20多年來,管理學領域的相關研究已經初步揭示了企業知識轉移負面效應分析的重要性[1,10],但理論界和實踐界對負面效應的整體理解仍然有限。基于此,本文通過軟件計量與聚焦分析相結合的綜合性文獻回顧嘗試解決以下問題:企業知識轉移負面效應有哪些具體表現?哪些因素或行為會激發或阻礙企業知識轉移負面效應?企業知識轉移過程中的負面效應會帶來哪些損害?這個影響過程中的調節變量有哪些?作用機制是什么?在回答以上問題的基礎上,本文將提出預防和緩解企業知識轉移負面效應的策略。

本文的研究目的如下:①運用一種較為新穎的文獻綜述方法,對知識轉移負面效應的國內外研究概況進行關鍵詞共現分析、關鍵詞聚類分析以及時間線趨勢分析,深度剖析企業知識轉移負面效應的研究熱點;②通過對代表性文獻樣本的深入挖掘,識別和整合企業知識轉移負面效應的主要表現;③將樣本文獻中影響企業知識轉移負面效應的前因與知識轉移的調節因素進行整合,梳理事前調節變量;④分析主要負面表現的后果和顯化負面效應的調節因素,即事后調節因素;⑤構建企業知識轉移負面效應的綜合性理論框架,系統揭示企業知識轉移過程中負面效應形成機制和治理方式。同時,提出企業知識轉移負面效應的未來研究方向,主要包括雙向調節因素、調節變量作用時機和負面效應的積極面。

1 概念基礎、樣本與研究邊界

1.1 企業知識轉移負面效應定義

通過詞匯列表、概念性文章和知識轉移背景下負面效應文獻回顧的對比分析,發現已有文獻中的負面效應并沒有形成一個明晰的特定概念。例如Reus等[11]從企業并購角度認為負面效應是指知識轉移會破壞企業權力結構,并可能引發沖突或權力斗爭,從而降低企業績效;而Salsali等[12]則把負面效應定義為被轉移的知識無法被接收方應用于實踐;Burg等[2]提出知識轉移負面效應是指由于某種原因(如知識轉移不連續或意外中斷等),使得知識轉移過程中企業核心知識或技能泄露,從而導致企業核心競爭力損害以及企業績效降低的結果。本文借鑒Burg等[2]綜合性較強的知識轉移負面效應觀點,并在此基礎上進行范圍擴充和明晰,將企業知識轉移負面效應定義為企業由于知識轉移前、中、后階段的一系列可能失誤,導致企業核心競爭力受損以及企業績效下降的負面影響集合體[13]。

在梳理企業知識轉移負面效應定義的過程中發現,關于負面效應的描述大多總結為知識轉移過程中機會主義或沖突帶來的不利后果[11]。實際中,企業知識轉移負面效應有多種不同描述,涵蓋從知識泄露到績效降低等多個方面。這些不同描述不僅反映出企業知識轉移負面效應會產生多樣性結果,而且促使學者們開始關注對企業知識轉移負面效應文獻的系統梳理。

1.2 文獻收集方法與研究邊界

為確保研究結果的可靠性和代表性,本文分別選取時間跨度為2000-2021年Web of Science核心數據庫和中國知網的已有文獻。具體檢索步驟如下:英文文獻通過Web of Science核心文獻集專業檢索TS="knowledge hidden"OR"knowledge loss"OR"knowledge leaked"OR"knowledge accumulation"OR"knowledge spillover"OR"knowledge transfer ride"OR"knowledge transfer and opportunism"OR"knowledge transfer and conflict"獲取初步文獻范圍。在此基礎上,對檢索結果去重、整理、刪除會議征稿等不適用或不相關條目,最終得到英文文獻1 079篇。同時,中文文獻通過中國知網專業檢索“SU=知識隱藏+知識流失+知識泄露+知識堆積+知識外溢+知識轉移*機會主義+知識轉移*沖突+知識轉移*搭便車”得到初步文獻范圍,采用英文文獻類似篩選方法得到中文文獻441篇。此外,進一步搜索“知識共享”“知識流通”等多樣化表述下負面效應的相關文獻。在確保樣本全面性和準確性基礎上,通過文獻篩選盡可能降低軟件自身局限性對結果的影響。

2 企業知識轉移負面效應文獻梳理

2.1 發文量

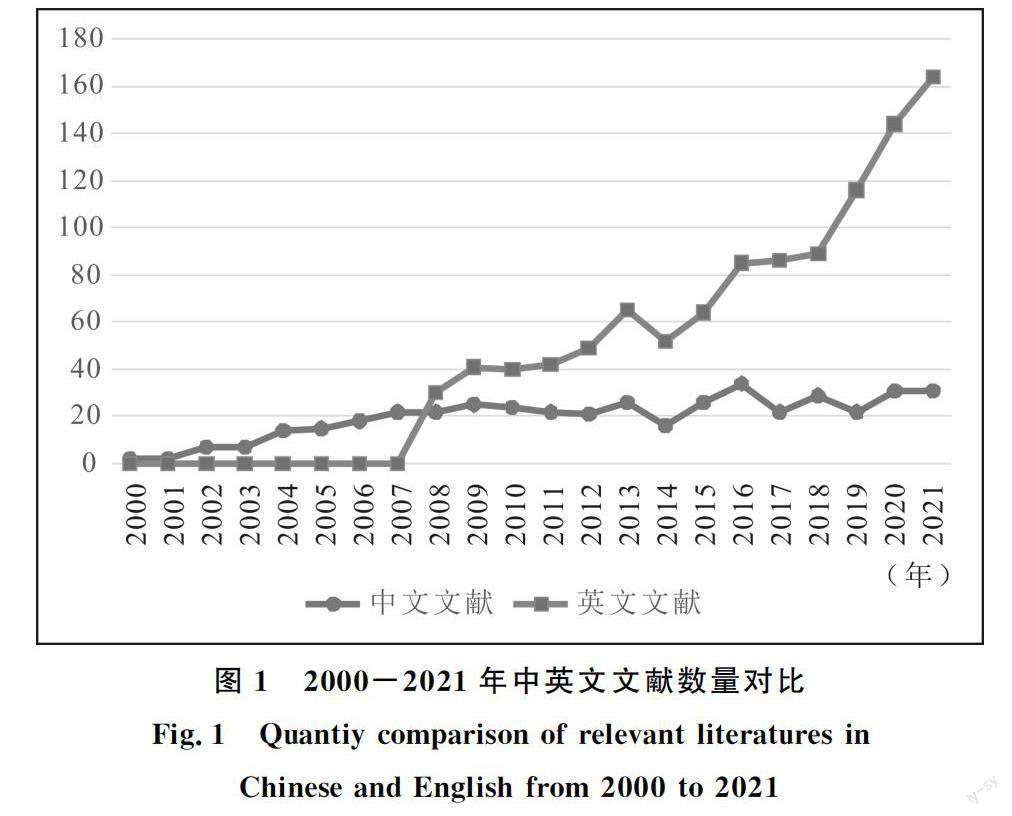

通過對樣本數據的可視化分析發現,企業知識轉移負面效應研究的發文量整體呈現逐年遞增趨勢,見圖1。具體特征如下:自2000年開始,部分學者逐漸注意到知識轉移負面效應;2007—2013年整體呈現上升趨勢,此階段發表量占全部文獻總量的28.5%,特別是國外研究發文量增長迅速;2013—2021年,中文文獻數量起伏波動,2014年逐漸回升;相比之下,英文文獻數量整體呈現快速增長趨勢。以上數據表明國內研究起步較早,但自2018年國外發文量反超國內以來,知識轉移負面效應中文研究發展緩慢,中外差距逐年拉大。

2.2 關鍵詞共現分析

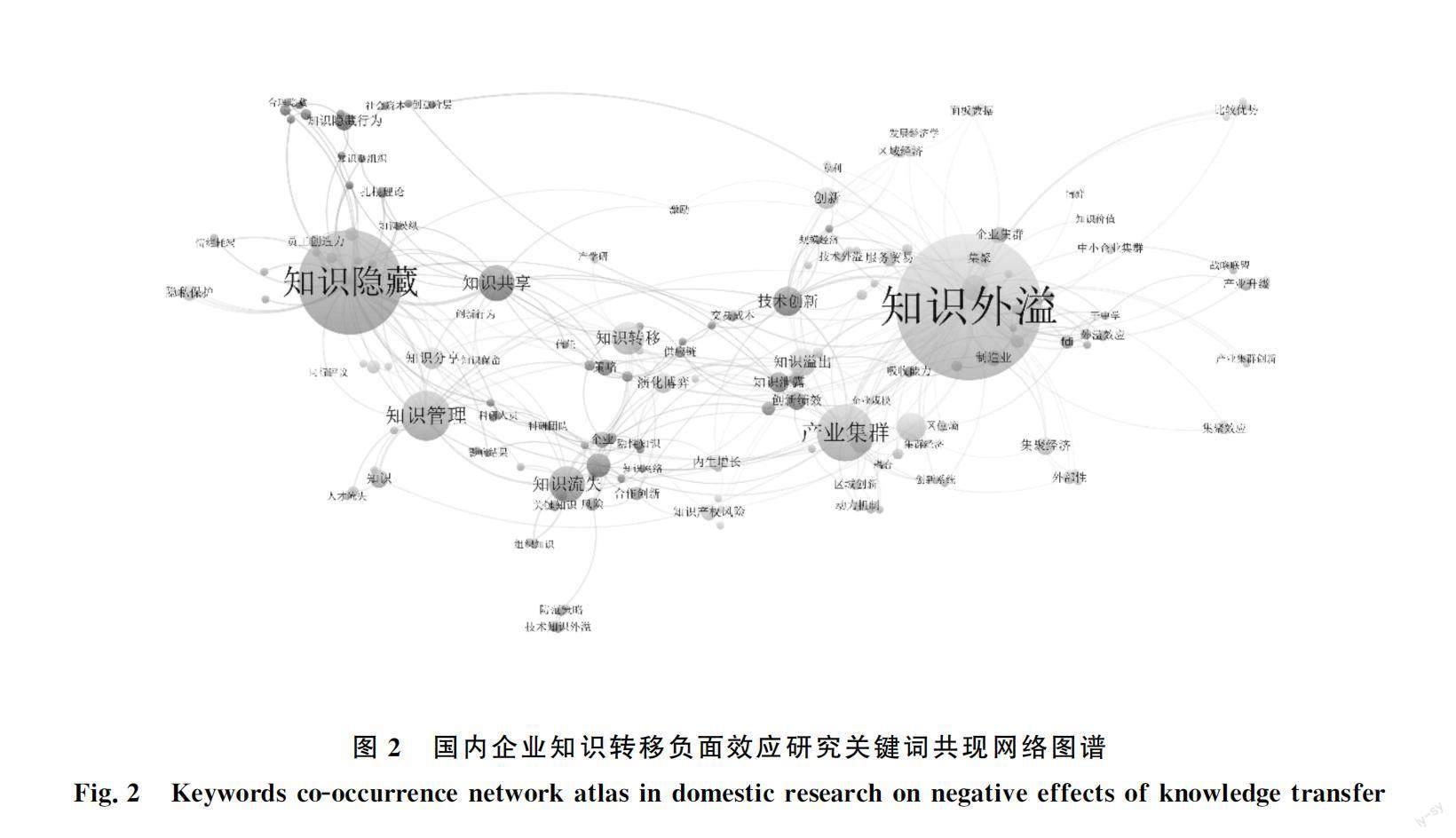

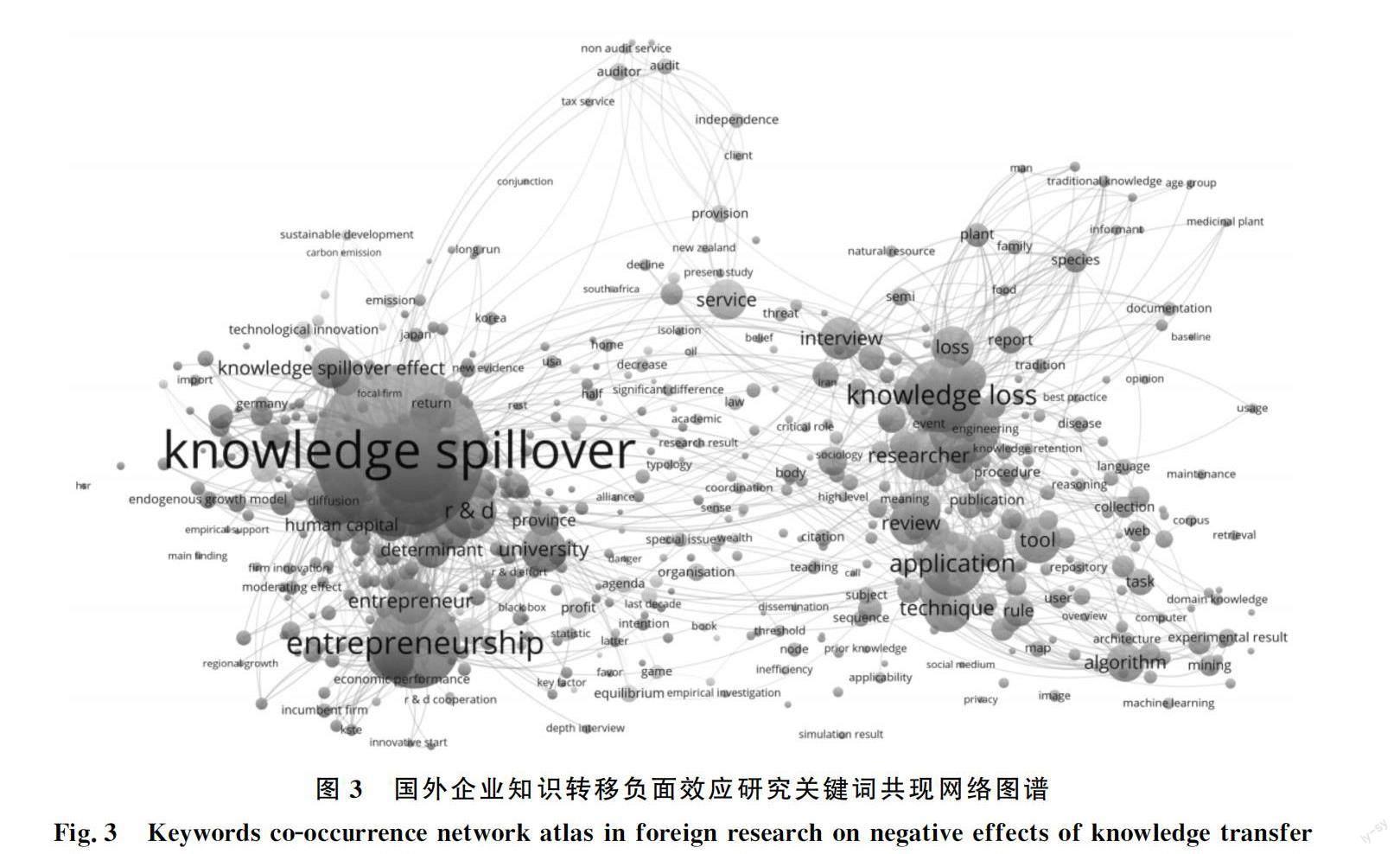

關鍵詞作為一篇文獻的核心,反映了該文獻主要內容,本文以關鍵詞共現圖譜反映知識轉移負面效應研究主題。具體過程如下:首先,運用Citespace和VOSviewer軟件提取277個中文關鍵詞以及607個;其次,將關鍵詞進行整理與合并,刪除范圍過于寬泛的詞匯,最終得到175個中文關鍵詞和600個作為研究對象;最后,對數據進行處理,得到企業知識轉移負面效應研究的關鍵詞共現圖譜,如圖2、圖3所示。

對比分析國內外關鍵詞共現圖譜,發現國內研究主題突出,但節點數量、連線數量較少。這表明國內企業知識轉移負面效應研究間的關聯性較弱,且著眼點不多,總體上具有一定局限性,尚處于探索研究階段。

基于計量分析結果,本文整理了企業知識轉移負面效應研究排名前5位的中以及該關鍵詞首次出現的年份,具體見表1。經對比分析國內外熱點詞匯,發現兩者均對知識外溢、知識溢出等方面進行了深入研究。從關鍵詞首次出現的年份看,國內相關研究的關鍵詞表述相近,研究整體發展緩慢;而國外研究的高頻關鍵詞更為寬泛,自2009年開始研究整體不斷發展。

2.3 關鍵詞共現聚類分析

利用Citespace軟件進行關鍵詞聚類,獲得聚類模塊值(Q)和平均輪廓值(S),這兩個指標分別反映聚類圖譜的顯著性和同質性。Q>0.3,表示聚類劃分的結構顯著;S>0.5,則表示聚類合理。本文對國內外文獻分別進行關鍵詞聚類分析,對前六類關鍵詞聚類名稱、輪廓值以及主要關鍵詞進行匯總,具體見表2。其中,中文聚類的Q值為0.743 5,S值為0.935 4;英文聚類的Q值為0.874 3,S值為0.944 1,說明聚類結果合理有效。從輪廓值來看,數值越接近1,則表明聚類內關鍵詞的相似度越高。中文聚類相較于英文,整體輪廓值更高,表明中文研究主題更加聚焦。

2.4 研究熱點總結

(1)國內研究熱點。中國情境在企業管理方面具體表現在文化習俗和組織結構兩個方面。在文化習俗方面,中國情境下的集體主義高于個人主義[14],且企業評級體系清晰,屬于高權利距離的組織結構。領導層的權力距離會影響他們對待下屬的態度[15],而員工層的權力距離決定了他們如何感知和面對領導[16]。因此,當員工感知較高的權力距離時,更容易產生情緒衰竭[17],會主動避免與他人交流,導致工作自主性下降。而企業成員的個人主義觀點越強烈,將導致企業內部競爭越激烈。鑒于以上分析,本文認為中國情境下企業成員更關注自身發展和核心競爭力培養,以適應激烈的競爭環境以及層級分明的等級制度。因此,他們更有可能采取知識隱藏、知識囤積、機會主義等知識轉移破壞行為,導致企業知識轉移負面效應發生。

(2)企業知識轉移負面效應類型。依據梳理內容和VOSviewer軟件分析,將8種企業知識轉移負面效應類型及概念特征進行整理,如表3所示。

根據以上研究熱點,可以發現知識轉移負面效應研究逐步成為企業創新發展的重點內容。通過Citespace和VOSviewer軟件的宏觀分析,能夠識別出發文量較高的企業知識轉移負面效應類型,但仍存在部分已逐漸顯露卻未發展成熟的負面效應類型無法自主識別,需要對關鍵詞進行手動篩選。例如,知識囤積、搭便車等。此外,Citespace和VOSviewer軟件是以相關領域文獻為研究基礎,對企業知識轉移負面效應發展現狀和演化進程進行系統梳理,但缺乏對未來企業發展規劃的針對性分析和可行性建議。

3 文獻聚焦內容分析

在Citespace和VOSviewer軟件宏觀分析得出8種企業知識轉移負面效應類型的基礎上,為了彌補文獻計量軟件的不足,聚焦知識轉移負面效應的代表性文獻,提出涵蓋企業知識轉移前因—事前調節—后果—事后調節的理論框架,本文將挖掘各類型具體含義以及影響因素,提出未來發展趨勢以及可行性建議。

3.1 手動檢索方法

在手動檢索文獻樣本的過程中,通過跨研究領域期刊列表搜索以及知識轉移負面效應搜索詞的飽和程度檢驗來保證文獻內容全面性。

首先,確定涉及知識轉移負面效應研究的頂級和權威高水平期刊目錄。通過中國知網檢索,將期刊分為兩類,一是國家自然科學基金委員會管理科學部的《管理科學重要學術期刊表》,二是與知識轉移和創新績效密切相關的專業期刊。基于Web of Science英文數據庫,本文參考Hallgren等[21]的做法,將主要期刊分為兩類,第一類是管理學領域公認的國內國際頂級期刊;第二類是知識轉移領域發文量較多的高質量期刊。其次,本文基于企業知識轉移負面效應已有評論、概念和實證文章建立搜索詞列表,旨在初步解決企業知識轉移負面效應概念模糊問題。最后,在初始樣本的基礎上,對檢索到的文獻進行手動篩選和排除,以保證文獻與本文界定的企業知識轉移負面效應密切相關。

3.2 期刊分布

本文主要依據兩個標準進行文章篩選:①文章內容主體聚焦于知識轉移;②雖然涉及負面效應研究(整體或局部),但是剔除與知識轉移負面效應關聯度不高以及質量不高的文獻。在此基礎上,再進行兩個排除:第一,在瀏覽文章的基礎上,相同作者且主要內容重復的文獻只保留一篇,其余文獻排除;第二,檢索文獻內容,文章研究目標和主要內容不是討論企業知識轉移負面效應的文獻被排除。最終,以篩選得到的57篇中文文獻和77篇英文文獻作為研究對象,總計134篇。

3.3 企業知識轉移負面效應的前因、后果與調節因素

根據Oliveira & Lumineau[13]提出的分析層次框架,對企業知識轉移負面效應不同方面間的聯系進行總結,具體如表4所示。

(1)企業知識轉移負面效應前因。通過對樣本文獻的系統梳理,本文發現企業知識轉移負面效應的前因首先涉及行業環境層面。具體內容包括行業網絡結構、關系、認知和基于行業環境的社會聚合程度等[22-23]。同時,一些研究也報告了行業內社會文化差異因素[24]對企業知識轉移負面效應的影響。例如, Reus & Lamont[25]提出,國家文化距離不僅阻礙知識資源轉移過程中知識吸收理解、整理融合能力的發展,且制約收購方與被收購方之間的溝通,從而間接對收購績效產生負面影響。

企業層面的研究發現,接收方和發送方企業的規模、年齡、分權程度、吸收或發送能力、合作關系質量等會對知識轉移產生一定負面影響[2]。Burg等[2]提出,質量不佳的關系或沖突會成為知識轉移負面效應的前因。也有研究發現,文化差異和產業距離[8]對跨國并購知識轉移績效具有負面影響[26]。

知識層面的前因研究主要集中在知識隱性、粘性[27]、復雜性、因果模糊性[28,29]、不確定性、多樣性以及知識勢差[30]等方面。例如知識粘滯性會降低新舊知識整合效率,導致新產品無法順利研發,對創新績效產生負面影響(王毅,2005);康鑫等[30]則認為,在知識勢差較低的條件下,知識隱匿現象會更加頻繁。

在合作伙伴層面,主要涉及轉移雙方知識背景相似性對知識轉移負面效應的影響[22,31]。研究發現,當新知識與已有知識之間相似性不高時,知識轉移過程中會遭遇更大障礙。另外,合作伙伴之間的競爭性和信任程度在一定情況下也會對企業知識轉移產生負面影響[28,31]。例如,Wijk等[28]研究發現,信任雖然能夠促進組織知識轉移,幫助合作伙伴理解外部新知識,但高水平的信任也可能產生集體盲目性,抑制知識交換和組合。

(2)企業知識轉移負面效應的事前調節因素。企業知識轉移負面效應事前調節因素的文獻不斷增多,但仍較為零散。已有研究發現,行業環境層面的情境因素對企業知識轉移負面效應前因與后果關系具有一定調節作用[28]。還有研究表明,行業環境的動蕩程度也會對企業知識轉移負面效應產生一定調節作用[32]。如果企業所處的外部行業環境動蕩加劇,企業知識轉移的整體績效會隨之下降。

企業層面的事前調節因素主要涉及戰略、資源、能力柔性3個方面[33]。張紅兵[33]發現,資源柔性會引發組織惰性和資源剛性化,從而弱化企業學習和吸收新知識的意愿。此外,知識層面的研究是主要的事前調節因素[34]。楊治和劉雯雯[7]提出知識分割的概念,認為企業可以通過對知識進行有效分割,降低轉移過程中的泄露風險。

合作伙伴層面事前調節因素的相關研究,主要集中在團隊網絡密度對雙方知識轉移意愿及結果的影響方面[35]。網絡密度對轉移雙方企業的知識轉移意愿有顯著正向影響,通過提高知識轉移效果降低知識轉移負面效應。良好的溝通也會對企業知識轉移負面效應產生緩解作用(龔毅等,200)。

與前因研究類似,對事前調節變量的研究主要集中在知識和合作伙伴層面。例如,輸出方可以通過提高知識隱藏率降低核心知識泄露風險;知識相關性對因文化距離產生的負面效應有一定緩解作用[34];轉移雙方意愿有利于促進知識轉移發生,降低企業知識轉移負面效應。

(3)企業知識轉移負面效應的后果。企業知識轉移負面效應會影響企業創新發展,從企業、知識以及合作伙伴3個層面造成不利影響。企業層面的知識轉移負面效應會導致企業經營風險提高以及整體創新績效下降。另外,企業層面的負面效應還包括轉移過程中的收入成本損失,例如Ritala等[37]發現轉移過程中的知識泄露負面效應會造成企業收入損失、聲譽受損、額外成本增加等不利影響,進而降低企業整體創新績效。

知識層面的負面效應影響研究主要集中在企業知識轉移效率方面[38-39]。例如,龔毅和謝恩[39]提出聯盟成員間的管理差異與雙方對正式控制的依賴性,會導致企業知識轉移效率下降;Kang等[38]也提出高度編碼的知識在轉移過程中會更快速且高效,而隱性知識的轉移效率較低且不易轉移,會降低知識轉移的整體有效性并產生不良后果。

除知識層面的負面效應影響外,合作伙伴層面的作用后果也受到較多關注。主要包括并購方的收購績效降低以及團隊成員創新能力下降、生存能力下降、未來回報負增長等方面[3,25,34]。此類負面效應的影響后果因素主要體現在團隊成員合作過程中[3]。

本文發現圍繞企業知識轉移負面效應后果因素的研究中,知識層面的文獻數量有限。除了上述的知識有效利用率下降外,其它研究主要聚焦于企業層面的創新績效和團隊創新能力方面。已有研究主要關注企業知識轉移負面效應帶來的不利后果,但合理且適度的負面效應表現有時也會產生一定有利影響[40]。因此企業需要合理權衡,并采取與自身相適應的理性知識隱藏策略。

(4)企業知識轉移負面效應的事后調節。部分研究表明,正式和非正式的調節因素有助于緩解企業知識轉移負面效應。從企業層面來看,已有研究考察了具體的解決策略[41]。策略內容主要集中在正式控制和契約控制兩個方面,目的是減少知識外泄與沖突的負面效應。例如,刁麗琳和朱桂龍[41]提出契約協調機制會促進聯盟組織成員間顯性知識轉移,但對隱性知識的作用效果并不顯著。

與此同時,企業知識轉移負面效應的事后調節因素還包括知識溢出[19,42]。此方面研究涉及正反兩方面的調節效應,例如方偉等[42]提出同行業或相似行業間的知識溢出有利于企業實現技術追趕,從而縮小企業間差距。而劉滿鳳和唐厚興[19]則認為知識溢出對知識分布的影響受到組織初始知識存量和交互閾值條件的限制,造成組織知識吸收過程產生知識同化、異化的不良情況。具體地說,知識溢出會在一定程度上使組織趨于同化,降低競爭優勢,導致知識轉移對企業產生不利影響。

4 綜合與探索:理論框架與未來研究方向

上述分析表明,在企業知識轉移負面效應的相關文獻中,學者們從前因、后果以及調節因素3個方面對負面效應進行了深入研究。基于上述分析,本文提出一個關于企業知識轉移負面效應的綜合性理論框架,以便從現有文獻中總結出具有一般規律性的認知。由于該理論框架建立在對現有文獻分析和整合的基礎上,某些部分的研究還需要進一步完善。

4.1 理論框架

通過構建企業知識轉移負面效應的綜合性理論框架,可以更完整、更系統和更全面地認識負面效應形成機制及治理方式,如圖4所示。

在這個理論框架中,企業知識轉移負面效應的前因主要包括行業環境、企業、知識以及合作伙伴4個層面。其中,知識的模糊性、異質性、隱性、復雜性以及不確定性等均會對知識轉移造成阻礙,不僅會提高知識轉移難度,而且可能加大企業知識轉移成本、降低企業創新績效。知識轉移雙方的組織特征(如企業規模、文化差異、吸收能力等)會影響知識共享進度、知識隱藏率以及知識吸收轉化程度。另外,網絡結構、關系、認知維度以及社會聚合程度等也會對企業知識轉移負面效應產生影響。例如,網絡密度越大,表明雙方聯系越頻繁,進而越有利于促進并控制知識轉移過程,并在一定程度上降低知識轉移負面效應。

本理論框架中還引入環境動蕩性、雙方知識背景相似性、信任以及情境因素作為事前調節變量。當企業外部環境動蕩性加劇時,對知識的投資會降低知識轉移績效,甚至對企業產生不利影響。而當雙方企業知識背景、文化差異較大時,易導致知識轉移受限或被轉移知識無法被充分吸收和利用,造成知識外溢和堆積浪費。這不僅會增加知識轉移成本,而且會降低企業整體績效。企業可以通過建立強有力的信任機制,有效減少機會主義和知識泄露行為發生,促進溝通與交流。關于情境因素方面,主要涉及組織支持、同事行為、工作任務3個方面,對與知識轉移績效相關的內在動機和外在動機起調節作用。

同樣,企業知識轉移負面效應還受到事后調節變量的影響,主要包括知識溢出和控制機制等。行業內適度的知識溢出不僅會促進企業創新發展,而且可以緩解由于知識堆積或知識無法吸收利用而產生的危害。但過度的知識溢出會使得企業專業知識和核心技能外泄,降低知識轉移績效,同時對企業的競爭優勢造成稀釋。而企業內部的契約控制、合同約束等可以有效降低知識轉移風險,并在企業知識轉移負面效應出現后,通過及時采取相應補救措施或其它應急補救手段,降低企業知識轉移負面效應的損害。

在上述3個方面因素的作用下,知識轉移過程中負面消極影響會出現加劇或降低。企業知識轉移負面效應主要8種類型,但最終均會降低企業創新績效,對企業經營和發展帶來危害。

4.2 未來研究方向

本文系統總結了企業知識轉移的負面效應,可為將來深入研究企業知識轉移提供理論指導。在此基礎上,本文提出未來研究方向:表現特征、顯現速度與作用時間、負面效應的積極面以及對管理實踐的影響。

(1)表現特征。一是未來研究應該關注知識轉移合法性和道德問題,以及缺乏合法性和道德問題通常會帶來哪些知識轉移困境。雖然部分企業知識轉移的負面做法是不道德的,但卻可能是合法的,反之亦然。例如知識轉移中的“搭便車”行為。二是未來應重點關注部分影響因素的雙向調節作用。如組織關系強度能夠有效提高組織對外部知識的整合能力,但僅對既有知識轉移產生正向作用,而對創新性知識轉移產生負向作用。組織的能力柔性有利于知識轉移,提高創新績效,但組織的資源柔性卻會抑制知識轉移發生[33]。

(2)顯現速度和作用時間。一是企業對知識轉移負面效應的感知以及負面效應的顯現速度。例如,一些機會主義行為會在供應商出售有缺陷的部件時迅速表現出來,而其它機會主義行為則需在交易過程中或其它后續過程中逐步顯現。二是調節變量的作用時機。基于部分研究[41],本文發現若負面效應出現在知識轉移過程中,表現為知識外溢或丟失,信任不僅不會降低其負面影響程度,反而會加快知識轉移速度,造成更大損失。若負面效應發生在知識轉移后,則強大的信任機制將有助于緩解負面效應的影響。

(3)負面效應的積極面。根據傳統定義,關于企業知識轉移負面效應的主流研究主要強調負面效應的消極方面。然而,直接或間接的負面效應不僅產生經驗成本,而且適用于企業的日常管理活動以及遠景計劃。負面效應的實踐經驗可能促使企業將運營管理和戰略活動聯系起來,提高自身在市場中的成功概率。未來研究應基于利益受損者和非法獲利者在知識轉移負面效應的經歷,提出企業運營管理與戰略計劃相結合的調整策略。

(4)對管理實踐的影響。本文為企業知識轉移負面效應潛在受害者和潛在非法獲利者,提供了預防、緩解負面效應的企業知識轉移管理策略。相關領域學者可以進一步深入探索,企業是否可以通過投資篩選潛在的商業合作伙伴,投入資源發展當前合作伙伴關系,制定政策、程序、行為準則和培訓計劃等方式降低知識轉移的負面效應。

關于企業知識轉移負面效應的緩解策略,管理者可以鼓勵員工揭發正在發生的個人或組織知識轉移負面行為,防止企業知識轉移負面效應擴散,并緩解其對合伙人和組織的負面影響。此外,企業可以通過實施內外部溝通干預策略,將企業知識轉移負面效應的影響程度降至最低。

5 結論

企業創新發展越來越離不開知識轉移和吸收,而知識轉移風險也不言而喻。因此,本研究旨在通過對企業知識轉移負面效應的總結概述,推動并引導企業知識轉移過程,盡可能地減少其負面效應發生,提升企業經營和創新績效。

本研究系統回顧了跨管理領域發表的知識轉移負面效應相關文獻,但由于企業知識轉移負面效應的文獻分布比較零散,整合難度較大,覆蓋面存在一定局限性。本文在確定企業知識轉移負面效應的主要表現后,具體梳理了它的前因、后果,以及根植于多層分析的事前和事后調節因素。主要研究結果如下:第一,在發展趨勢上,企業知識轉移負面效應研究呈現出慢啟動和快速發展兩個階段,但國內對該領域的關注程度仍較低。第二,在企業知識轉移負面效應內涵方面,本文在已有文獻回顧的基礎上,認為企業知識轉移負面效應是企業由于知識轉移前、中、后階段的一系列可能的失誤,導致企業核心競爭力受損以及企業績效下降的負面影響集合體。第三,本文系統梳理了企業知識轉移負面效應的內在作用機理,總結了企業知識轉移負面效應的前因變量、后果變量和調節變量。不僅討論了旨在解決當前企業知識轉移負面效應問題的研究步驟,而且提出了研究理論框架和未來研究議程,以推進對企業知識轉移負面效應的進一步研究。如果缺乏關于企業知識轉移負面效應的生成性知識,對知識轉移的理解將是不完整的[13],希望未來有更多學者致力于企業知識轉移負面效應研究。最后,面對企業知識轉移負面效應,可以通過2條途徑進行預防和限制。第一是政府強有力的政策法規。對知識轉移雙方進行不同程度的控制與約束,以保護知識輸出方的知識產權,促進知識輸出和接受雙方進行合理匹配,使知識得以更好地吸收利用,同時,對弱勢企業進行扶持和幫助。第二是企業的自我控制。企業領導者一方面應積極利用知識轉移,創新發展優勢,另一方面也應當注意知識轉移風險和挑戰。在知識轉移前詳細設計合同條款,轉移過程中進行實時監測和控制,轉移后進行充分有效地吸收和利用,最大限度地發揮知識轉移優勢,遏制知識轉移風險。

參考文獻:

[1] CONNELLY C E, ZWEIG D, WEBSTER J, et al. Knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 64-88.

[2] BURG E V, BERENDS H, RAAIJ E M V. Framing and interorganizational knowledge transfer:a process study of collaborative innovation in the aircraft industry[J]. Journal of Management Studies, 2014, 51(3): 349-378.

[3] FONG P S W, MEN C, LUO J, et al. Knowledge hiding and team creativity:the contingent role of task interdependence[J]. Management Decision, 2018, 56(2): 329-343.

[4] SINGH S K. Territoriality, task performance, and workplace deviance: empirical evidence on role of knowledge hiding[J]. Journal of Business Research, 2019, 97: 10-19.

[5] 郭夢瑤, 張麗華, 朱嫣婷. 領地性對員工創新行為的影響機制——以知識隱藏和不信任為連續中介[J]. 經濟管理, 2020, 42(5): 88-102.

[6] MARTINKENAITE I. Antecedents and consequences of inter-organizational knowledge transfer: emerging themes and openings for further research[J]. Baltic Journal of Management, 2011, 6(1): 53-70.

[7] 楊治, 劉雯雯. 企業研發外包中知識泄露風險的案例研究[J]. 管理學報, 2015, 12(8): 1109-1117.

[8] 趙炎, 王琦, 鄭向杰. 網絡鄰近性、地理鄰近性對知識轉移績效的影響[J]. 科研管理, 2016, 37(1): 128-136.

[9] BATTISTELLA C, TONI A F D, PILLON R. Inter-organisational technology knowledge transfer:a framework from critical literature review[J]. Journal of Technology Transfer, 2016, 41(5): 1195-1234.

[10] REUS T H, LAMONT B T, ELLIS K M. A darker side of knowledge transfer following international acquisitions[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(5): 932-944.

[11] SALSALI M, CHERAGHI M A, AHMADI F. Organizational factors influencing knowledge transfer into practice in Iranian nursing context: a grounded theory approach[J]. International Journal of Nursing Practice, 2009, 15(5): 426-436.

[12] OLIVEIRA N, LUMINEAU F. The dark side of interorganizational relationships: an integrative review and research agenda[J]. Journal of Management, 2019, 45(1): 231-261.

[13] FU J, RUTHERFORD C. Mitigation of supply chain relational risk caused by cultural differences between China and the West[J]. International Journal of Logistics Management, 2010, 21(2): 251-270.

[14] COLE M S, CARTER M Z, ZHANG Z. Leader-team congruence in power distance values and team effectiveness:the mediating role of procedural justice climate[J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(6): 962-973.

[15] KIRKMAN B L, CHEN G, FARH J L,et al. Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: a cross-level, cross-cultural examination[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 744-764.

[16] 劉海洋, 劉圣明, 王輝, 等. 領導與下屬權力距離一致性對下屬工作績效的影響及其機制[J]. 南開管理評論, 2016, 19(5): 55-65.

[17] LIU Y, LI Y, SHI L H, et al. Knowledge transfer in buyer-supplier relationships: the role of transactional and relational governance mechanisms[J]. Journal of Business Research, 2017, 78(9): 285-293.

[18] 高霞, 其格其, 高群婷. 知識轉移效果的結構性指標對企業創新績效的影響[J]. 科學學與科學技術管理, 2018, 39(5): 89-99.

[19] 劉滿鳳, 唐厚興. 知識溢出吸收模型與仿真研究[J]. 科研管理, 2011, 32(9): 74-8.

[20] HALLGREN M, ROULEAU L, ROND M. A matter of life or death:how extreme context research matters for management and organization studies[J]. Academy of Management Annals, 2018, 12(1): 111-153.

[21] VILLASALERO M. Signaling, spillover and learning effects of knowledge flows on division performance within related diversified firms[J]. Journal of Knowledge Management, 2013, 17(6): 928-942.

[22] SHI G, MA Z, FENG J, et al. The impact of knowledge transfer performance on the artificial intelligence industry innovation network: an empirical study of Chinese firms[J].PLOS ONE,2020,15(5):e0232658.

[23] XI Y J, WANG X Y, ZHU Y X. Organizational unlearning and knowledge transfer in cross-border M&As: the mediating role of knowledge integration from a routine-based view[J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(4): 841-860.

[24] REUS T H, LAMONT B T. The double-edged sword of cultural distance in international acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(8): 1298-1316.

[25] VAARA E, SARALA R, STAHL G K, et al. The impact of organizational and national cultural differences on social conflict and knowledge transfer in international acquisitions[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(1): 1-27.

[26] TSANG E W K. Transferring knowledge to acquisition joint ventures: an organizational unlearning perspective[J]. Management Learning, 2015, 39(1): 5-20.

[27] WIJK R V, JANSEN J J P, LYLES M A. 組織間和組織內知識轉移:對其前因后果的元分析及評估[J]. 管理世界, 2012, 4(13): 159-168, 185.

[28] 康鑫, 趙丹妮. 知識勢差、知識隱匿與知識進化:組織惰性的調節作用[J]. 科技進步與對策, 2021, 38(6): 122-130.

[29] 張毅, 張子剛. 企業網絡學習過程的影響因素研究[J]. 研究與發展管理, 2006, 18(3): 22-28,73.

[30] LAMONT B T, KING D R, MASLACH D J, et al. Integration capacity and knowledge‐based acquisition performance[J]. R&D Management, 2019, 49(1): 103-114.

[31] 張紅兵. 技術聯盟知識轉移有效性的差異來源研究——學習和戰略柔性的視角[J]. 科學學研究, 2013, 31(11): 1687-1796.

[32] LAMONT B T, KING D R, MASLACH D J, et al. Integration capacity and knowledge‐based acquisition performance[J]. R&D Management, 2019, 49(1): 103-114.

[33] WEI J, ZHENG W, ZHANG M. Social capital and knowledge transfer: a multi-level analysis[J]. Human Relations, 2011, 64(11): 1401-1423.

[34] RITALA P, OLANDER H, MICHAILOVA S, et al. Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study[J]. Technovation, 2015, 35: 22-31.

[35] KANG J, RHEE M, KANG K H. Revisiting knowledge transfer: effects of knowledge characteristics on organizational effort for knowledge transfer[J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(12): 8155-8160.

[36] TSANG E W K. Transferring knowledge to acquisition joint ventures: an organizational unlearning perspective[J]. Management Learning, 2015, 39(1): 5-20.

[37] 趙紅丹, 劉微微. 知識隱藏:基于知識圖譜的研究述評[J]. 外國經濟與管理, 2020, 42(5): 121-137.

[38] 趙紅丹, 劉微微. 知識隱藏:基于知識圖譜的研究述評[J]. 外國經濟與管理, 2020, 42(5): 121-137.

[39] 方偉, 楊眉. 高新技術產業集群知識溢出對企業技術追趕的影響[J]. 科技進步與對策, 2019, 37(9): 87-95.

(責任編輯:胡俊健)

Review and Prospect of the Negative Effects of Firm Knowledge Transfer

Wang Changfeng, Cen Yuwen, Li Wenbo

(School of Economics and Management, Zhejiang Normal University, Jinhua 321000, China)

Abstract:Knowledge is regarded as an important resource for enterprises to improve R&D performance and core competitiveness. Despite the fact that most of the existing research focuses on the positive impact of knowledge transfer, negative effects of knowledge transfer persists. With the deepening of practice, firms gradually find that knowledge transfer sometimes not only fails to bring the expected benefits, but also becomes a burden to organizational costs. At present, the increasing number of studies on negative effects of knowledge transfer has the potential to meaningfully impact managers' understanding of knowledge transfer process control and practice outcome transformation. However, the research directions and emphases of existing studies are scattered. It is therefore the purpose of the current work to conduct a systematic review of extant research on negative effects of firm knowledge transfer.

First, the protocol used to collect and synthesize the extant research on negative effects of knowledge transfer is outlined, including a comprehensive search of CNKI and WOS databases as well as standard screening. Second, there is a general overview of the findings from the literature reviewed. By Citespace and VOS software, this study makes an analysis of high-frequency keywords to extract the eight research hotspots of the negative effects of knowledge transfer, and the evolutionary law of the negative effects of knowledge transfer is clarified. Third, from 124 literatures from 2000 to 2021, it systematically summarizes the concept and manifestation of the “negative effects” of knowledge transfer by using the method of scope review, and further reviews the antecedent variables, consequence variables and moderating variables of the negative effects of knowledge transfer. Then a comprehensive theoretical framework of negative effects of knowledge transfer is constructed to systematically reveal the formation mechanism and governance mode of negative effects in the process of knowledge transfer. .

The main research findings are as follows. (1) In terms of development trend, the research on the negative effects of knowledge transfer presents two stages of slow start and rapid development, but there is still little domestic attention. (2) The connotation of negative effect of knowledge transfer is analyzed based on reviewing the concept of existing literature. It is believed that negative effect refers to the leakage of core knowledge or skills in the process of knowledge transfer due to some reasons (e.g. opportunistic or conflicts). Therefore, it damages the core competitiveness of firms and reduces the effect of firm performance. (3) From the internal mechanism of negative effects of knowledge transfer, the antecedent variables, consequence variables and moderating variables are summarized. On the one hand, some factors among the four levels of knowledge, industry environment, organization and partners will lead to negative effects in the process of knowledge transfer, and adversely affect the innovation ability and performance of the organization. On the other hand, situational factors, organizational flexibility, knowledge segmentation and other factors in the four levels will adjust the negative effects in the process of knowledge transfer before and after the process of knowledge transfer. (4) In terms of research content, there are fewer systematic review papers on the relevant topics; in terms of research methods, most of the scholars have adopted a single subjective method. Few research uses macro software analysis and the method of combining representative sample systems to clarify the negative effects of the mechanism of knowledge transfer. Specifically, the use of a combination of qualitative and quantitative methods provides a broader lens to research content that has not been covered by previous reviews.

This paper poses greater challenges for future empirical researchers to note and by providing actionable direction for scholars and practitioners around negative effects of knowledge transfer, and for firms, they should ensure a good start-up state before knowledge transfer and skillfully avoid the negative effects arising from the knowledge transfer process. Through active guidance to firms in this paper, the efficiency and effectiveness of knowledge transfer are improved, and the core competitiveness and innovation capability of firms are further enhanced after knowledge transfer.

Key Words:Knowledge Transfer; Negative Effects; Bibliometric; Knowledge Management; R&D Performance