企業如何有效創新?

編者按:在中國經濟的提檔升級期,企業究竟該如何破局、找到延續增長的道路,成為橫亙在許多企業家心頭的憂思。

宋志平是央企少見的“雙料董事長”,在他的帶領下,中國建材集團、中國醫藥集團總公司雙雙進入世界500強企業行列。在宋志平眼中,這兩家企業的業績之所以快速增長,奧秘主要在于抓住了兩個關鍵詞:一個是改革,另一個是創新。

人人都知道創新很重要,在實際經營中卻容易陷入“創新,找死;不創新,等死”的怪圈。

企業應該如何有效地創新?怎樣以創新找到企業增長的“第二曲線”“第三曲線”?不妨聽聽宋志平的看法。

創新是什么?這是一個問題。創新的目的是什么?這是另一個問題。

約瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特是西方著名經濟學家,他在1912年出版的《經濟發展理論》中提出,創新是建立一種新的生產函數。也就是說,把一種從來沒有過的關于生產要素和生產條件的新組合引入生產體系。

而諾貝爾經濟學獎獲得者埃德蒙德·菲爾普斯認為,創新就是要在我們頭腦中思考和形成更好的做事方式,或者是一件可以做得更好的事情。

我們現在為什么需要談創新?20年前創新是個新名詞,現在是一個老生常談的話題了,但又是每家企業、每位企業家都必須認真研究的重要課題。

我們現在不僅面對著三重壓力,還面對著國際上的貿易摩擦等難題。許多關鍵的“卡脖子”核心技術必須突破,不然企業就要面臨生死存亡。我們還有加快建設世界一流的目標,因此可以說創新和轉型是當前中國制造的一個首要任務。

創新很容易顛覆許多過往看似牢不可破的東西。

哈佛大學商學院教授克萊頓·克里斯坦森在其著作《創新者的窘境》中講道,如果過分看重管理,管理層所做出的合乎邏輯和強有力的決策可能會使得他們失去領先地位。

原因是領先企業往往太注重現有客戶和市場,對原有技術路徑過于依賴,在突破性技術來臨時可能與之失之交臂,所以不重視創新就可能會被顛覆。

對企業尤其是大企業來說,最害怕的就是產品或者技術被顛覆。

在膠卷時代,國外有柯尼卡、柯達、富士等著名品牌,國內有樂凱。在柯達研發出數碼技術后,樂凱圍繞著到底要不要開設更大規模的膠片生產線的問題,請了大量專家研究數碼技術究竟意味著什么。

柯達的人不相信數碼技術的未來,樂凱的人也不信,因為當時數碼相機只能達到100萬、200萬像素,索尼用數碼技術生產的袖珍相機看起來似乎只是一個好玩的東西。

最后大家達成一致看法:數碼相機不行,小孩當玩具玩兒可以,用來照相的話不可能取代膠片相機。因為膠片技術是鹵化銀成像技術,有多年的歷史,技術已經非常成熟了。

于是,樂凱又引進了一條更大規模的膠片生產線。后來,數碼相機的像素越來越高,連手機也能有幾千萬像素,而且簡單易操作。樂凱就這樣很快被數碼技術顛覆,后來被另一家央企收購了。

這就是變化。企業應該關注身邊的變化。如果你跟不上變化,不進行創新,就有可能被顛覆掉。企業不能坐等新的技術突破的出現,采取一成不變的技術戰略是不明智的;相反,企業需要主動出擊。

那么,企業該如何應對顛覆性創新的浪潮呢?我的觀點是:看著一個,吃著一個,還得備著一個。

管理學中有一個理論叫作“第二曲線”。產業發展有生命周期,任何一條增長曲線都是先升后降的拋物線,一項業務做到高點就會衰退,這時應該開啟另外一項業務跟上去,在拐點出現之前開始一條新的增長線,從而實現持續增長。

企業覺得日子過得很舒服的時候往往已經過了高點,開始往下走了。比如,中國的水泥產量已經往下降,所以,對中國建材這樣的企業來說,“第一曲線”就是做好現有產業的結構調整和升級,不斷提質增效、持續性創新,從而創造效益。

“第一曲線”高點越過后開始往下走,該怎么辦呢?就要思考“第二曲線”。中國建材的“第二曲線”是什么呢?大力發展新材料、新能源等新興產業。“第二曲線”將來也會下降,中國建材又做了“第三曲線”,發展新業態,即積極探索服務業,不斷培育新的經濟增長點。

選擇新業務是企業的一件難事,也是一件關鍵的事。

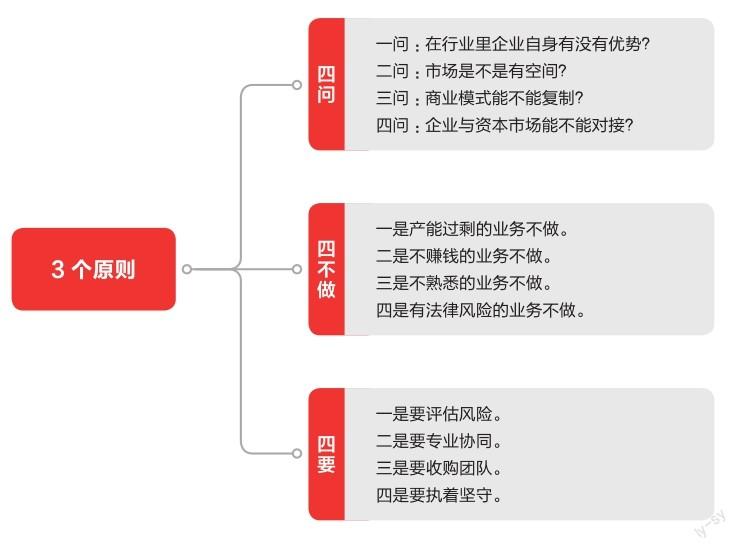

有的企業能成功,往往是因為選對了一項業務,而不少企業的失敗往往是由于始終沒有選對業務。做正確的事、做正確的選擇是十分不易的,常讓人陷入迷思,但又必須得行動。經常有人問我某項業務要不要做,我說有3個原則,分別是“四問”“四不做”“四要”。

1. “四問”

一問:在行業里企業自身有沒有優勢?

企業要進入的領域應該符合企業的戰略需要和自身條件,要能結合技術、人才、管理等優勢,形成足夠的業務駕馭能力。

企業在選擇新業務時,應選擇那些與現有核心業務相關的產業和產品,以提高新業務成功的概率。比如,中國建材之所以進入銅銦鎵硒薄膜太陽能電池領域,是因為在玻璃領域具備強大的技術優勢,而太陽能電池是玻璃的衍生品。

二問:市場是不是有空間?

企業即將進入的市場要有足夠的容納度,能為企業的業務成長提供支撐,若市場太小甚至幾近飽和就不宜進入。

中國建材是第一家做出光纖石英棒的企業,一根石英棒能拉出幾千公里的玻璃絲,這看起來是一個大生意,實際用量卻很小,一年的石英棒用量也就能實現40億元的銷售收入。

整個市場就這么大,因此像中國建材這樣的大企業就不適宜做石英棒這樣的項目。中國建材需要像海洋般廣闊的市場,有足夠的容納空間,比如水泥這樣的建材大行業。

三問:商業模式能不能復制?

星巴克、肯德基、麥當勞等企業的商業模式都可以復制,但是烤鴨店的商業模式很難復制,每個師傅烤出的味道可能都不一樣。

回到水泥業務,對于中國建材來說,要考慮能不能做成1 000個水泥廠,能復制就做;如果說只能做成一個,那就不要涉足這項業務了,因為中國建材是做規模的企業。

選擇能迅速復制的業務,就能更快形成規模。比如,中國建材在山東德州做的智慧農業大棚,就把現代農業與光伏產業結合起來,大棚透光性好,工人還能全方位智能控制種植條件,生產出的蔬果十分喜人,這種模式正在全國迅速推廣。

四問:企業與資本市場能不能對接?

企業要創造的效益不僅包括產品的利潤,還包括資本市場的價值,企業要把產品利潤在資本市場放大。

這“四問”想清楚了,就自然過濾掉了一些不適合本企業的業務,從而幫助企業做出更好的業務選擇。

2. “四不做”

一是產能過剩的業務不做。

產能過剩可以重組,但是不建議再做新業務或建立新生產線。過剩行業正在減量發展,任何企業都不能再盲目增量,而是要在品種、質量、價值鏈上精耕細作。

二是不賺錢的業務不做。

業務能不能盈利,盈利點在哪里,盈利模式是什么,這些問題都必須事先明確。一項業務如果怎么也找不出盈利模式,選擇進入時一定要慎重。

三是不熟悉的業務不做。

中國建材對生物制藥、旅游等與建材沒有直接關聯的行業不太熟悉,因此就沒有做相關業務。這么多年來,中國建材嘗試過各種各樣的業務,比如房地產業務,建材和房地產還是有一定關聯的,但是幾次嘗試都沒有成功。

不過,中國建材投資工廠,做建材制造業,就能找到感覺,投資的工廠大多能實現盈利。針對某一項業務,如果企業里沒人熟悉情況,沒人能做出清晰的判斷,做這項業務十有八九會虧損。

四是有法律風險的業務不做。

不注重法律風險的企業很容易被拖入泥潭,企業不要摻和正在打官司的業務。

3. “四要”

對照“四問”“四不做”,企業對一項新業務能不能做就有了基本判斷。那么,這項新業務能不能長久地做下去呢?關鍵點是什么?在新業務培育發展的過程中,還應牢記“四要”。

一是要評估風險。企業開展新業務必須慎之又慎,其核心就是對風險進行全面評估和考量,明確風險點在哪里,風險是否可控、可承受,一旦出問題,能否進行有效的切割和規避,把損失降到最低。

二是要專業協同。企業在選擇業務時,必須小心謹慎,而業務一旦選定,就應交由專業的平臺企業去做,按照平臺專業化思路,一個平臺只做一個專業,突出核心專長。

同時,新業務的發展不是孤立的、單一的,要與現有業務產生協同效應,推動企業內部的協作發展,提升產業鏈的綜合競爭力。

三是要收購團隊。企業發展新業務可以采用技術重組的方式,不僅收購企業,還要收購其研發團隊。這樣既可以保持新業務核心技術的穩定性,又可以穩定“軍心”。

重組技術就要重組團隊,重組團隊就要收購研發中心,有扎實穩定的基礎,有干事創業的隊伍,再去做創新就會相對容易一些。中國建材進行技術重組時,保留了被重組企業的技術團隊,原技術團隊的員工因此干勁十足,出了不少成果。

四是要執著堅守。企業發展新業務不是一朝一夕的事,一定要有執著的勁頭、堅守的毅力。要想深入了解一家企業以及企業的業務、產品、技術等,沒有10年是不行的;要想做到徹底掌握,運用自如,需要20年;要做到極致,則需要30年或更久。

企業的失敗往往是因為墨守成規和缺乏創新精神,缺乏創新會葬送企業,努力創新則可能會救活企業。

就企業家來說,企業家不是按部就班做事的人,而是創新的發動機——在大家都在做同一件事時,企業家應該想怎樣做另一件事。企業家必須經常與自己的思維定式作斗爭,用活躍思想尋找各種商機和可能性,同時也要承擔起伴隨創新而來的各種壓力和風險。

當然,創新是不容易的,創新往往是被倒逼的,即使在十分困難的關頭,做出新的選擇也不容易,每邁出一步都存在不確定性。

但我常對大家說一句話:“我們總要向前再邁一步。”企業家要帶領企業不斷做出積極的調整,探索適合企業自身發展需要的新道路、新模式,不斷尋求新增長點和驅動力。