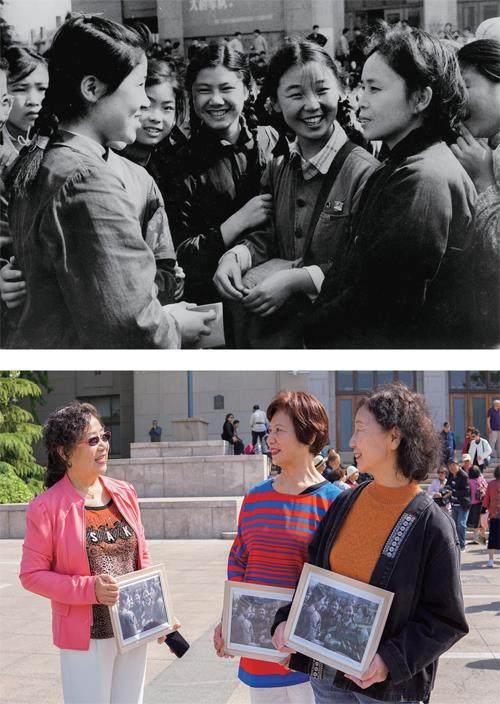

時隔半個世紀“畫中人”再相聚

賀中

5月16日,“紀念青島知青下鄉諸城五十五周年”活動在青島市人民會堂廣場舉行。當年青春年少,如今年逾古稀,回首當年,頗多感慨。曾經共同的經歷、共同的名字,把他們緊緊地連在了一起。

時間回到1968年6月1日,

當時十幾歲的知識青年們匯聚在青島市人民會堂,在那里,青島市委隆重舉行了知識青年上山下鄉歡送大會。他們一起朗讀《毛澤東語錄》,唱著“到農村去,到邊疆去,到祖國最需要的地方去”,義無反顧地離開父母,離開青島,奔赴諸城農村插隊落戶。盡管生活異常艱苦,大家心中卻蕩漾著到農村去,在那里可以大有作為的豪情。其實,從1966年到1968年,全國學校停課,大學不招生,工廠不招工,上山下鄉就成了大家唯一可行的“就業”途徑。

歡送會現場,青島攝影家張秉山作為青島日報社的攝影記者拍攝了一組照片刊登在報紙上,將這歷史性的一瞬永久定格。

“在今天這次活動中,我見到了照片中的畫中人,贈送了照片,進行了采訪,也算是了卻了他老人家的一樁心愿。”張秉山的兒子、青島日報報業集團編委、高級記者張巖如是說。

在活動現場,當年的知青沈之音捧著張巖贈送的照片回憶道,“這張照片上是我跟母親和同學話別,當天張秉山先生過來采訪我,拍下了這張珍貴的照片。他當時問我是不是獨生子女,我說是的,他又問我是不是青島九中的,是不是青島市紅代會宣傳隊的,我說是的。我對他非常敬佩,當天那么多人,他怎么能迅速抓取到需要的信息,并且能抓取到這么好的鏡頭。”

另一張照片上,一輛輛大巴車前面,是一排排青春洋溢的面孔,他們身穿制服,扎著小辮,手捧《毛澤東語錄》……那是1968年4月28日,被分配到諸城縣解留公社呂兌的知青們即將踏上征程時的場景。

張巖經過一番找尋,找到了其中的五位“畫中人”并一一贈送了照片。

當年的知青侯劍宇回憶道,“這是我們即將踏上長途車一起朗讀《毛澤東語錄》時的情景,張秉山老師給我們拍下了這個畫面,這張照片見證了我們的青春,見證了知青上山下鄉運動的現場。如今五十五年后,重回出發地,真是感慨萬千。”

發生過,記錄過,昨天的每一個當下,都變成了今天的歷史,一張張老影像就是昨天曾經存在過的最好佐證,定格的瞬間可以穿越時光,成為永恒,這也許就是影像的力量。

“我的父親張秉山從建國初期就在青島日報社擔任攝影記者,記錄了許多青島市經濟、政治、社會、文化發展的歷史事件。”張巖說,“他生前經常說:‘我當攝影記者的時候,只要社會上發生的事件我都盡量記錄下來,盡力不給歷史留下空白。系統地整理好、利用好這些照片,續寫老照片的故事也是他的心愿。”