北宋李成的繪畫藝術風格

胡蓓蓓(寧夏大學,寧夏 銀川 750021)

一、李成的生平及其文化背景

(一)李成簡介

李成是北宋著名的山水畫家,字咸熙,原籍長安,先世是唐宗室,他的祖父李鼎曾經任蘇州刺史。李成才華橫溢,胸有大志,但是卻不得施展,所以他將他的理想抱負都傾注于詩畫之中,最后醉死在陳州的客舍。他擅長山水,學習荊浩、關仝的畫風,并對其加以改進和發展。李成多畫平遠開闊的景色,用筆十分簡練,喜歡用淡墨來豐富畫面,世人稱他“惜墨如金”。他所畫的山石好像是卷動的云,創造了獨特的皴法,后人稱這種皴法為“卷云皴”。米芾形容李成的畫“淡墨如夢霧中,石如云動”。李成對北宋的山水畫發展有極大影響,許多人學習他的繪畫風格,由此可見,他的繪畫影響力非常大。

(二)宋代山水畫的發展狀況

李成和范寬都是北宋時期山水畫家的主要代表人物。宋代手工業已經非常發達,這種發達促進了商業和經濟的繁榮發展,同時為宋人提供了豐厚的物質基礎。在政治方面,國家重文輕武,開始改革科舉制。文化的發展促使教育的普及,人民的素質得到了極大的提升,文人的數量開始不斷增加,逐漸適應了當時社會發展的需要。此外,皇家也開始重視繪畫。例如這一時期著名的山水畫家王希孟,他所畫的《千里江山圖》就是很好的例證。《千里江山圖》構圖精妙,整幅作品雄渾壯闊。觀察整幅畫,可以看出,他在繼承前代的基礎上又有新的發展,而郭熙總結出來的山水畫創作規律和方法在《林泉高致》中都有提及,反映了山水畫在理論方面開始發展和逐漸走向成熟的過程。

(三)李成山水畫在宋代的影響

李成繼承了五代山水畫派的特點,具有卓越的藝術成就。他經過改進與創作,繪畫自成一體,形成了獨特的風格,進而影響了北宋山水畫的畫壇。因為李成出身官宦之家,這是他先天的優勢,使他具有較高的審美品位,他的畫風又受到當時統治者的喜愛,且符合文人士大夫畫家的審美,因此李成在北宋成為許多山水畫家所追隨和標榜的對象。在董源和巨然所代表的南方山水畫派中,荊浩與關仝也是重要的代表人物,而李成是繼他們之后又一個重要的開端。但是事實上,李成的藝術成就遠不止于此,他的山水畫得到了高度認可。在當時,許多人不惜以高價購買李成的繪畫作品,但李成卻不為所動。一個藝術家的作品在當世能夠為眾人追捧,主要原因有兩個:第一,畫家因為其家世、政治地位、品行道德等因素在社會上具有較高知名度,使人在欽佩其人品學識的基礎上更加青睞畫家的繪畫作品。第二,畫家在技法上確實有所創新,同時在繪畫觀念上有一定突破,在美感上給觀者帶來了較大的藝術沖擊,深深地打動了觀者的心。顯然,李成的畫作能在宋代當世受到追捧,與以上兩個因素都有很大的關系。

二、李成藝術特點形成的原因

(一)師古出新,獨具特點

李成一直生活在北方,并且常常游山玩水,當地的景物肯定對李成的山水畫創作有一定的影響。從李成的作品中我們也可以看出,他在學習荊浩的基礎上提出了創新,所描繪的平遠寒林之景能夠給人幽遠有趣的意境,能夠真實生動地展現北方開闊的景色,寫實性也非常強。

李成早期的山水作品靈感來自荊浩,李成和荊浩雖然同樣屬于“北派”山水畫風,但他們所生活的環境不同,所以他們在繪畫上的觀察方法和觀察對象也大不相同。這樣一來,他們的繪畫風格就會產生巨大的差異。此外,李成雖然之前學習荊浩、關仝,他們的山水風格都屬于北派山水畫中氣勢雄渾的一派,但是李成的北方山水繪畫和荊浩、關全的風格又有著很大區別。他形成了獨特的風格。其繪畫風格的形成與他個人的性格特征、情感經歷和人生體驗有著很大的關系。由于他長期生活在北方一帶,北方平原與丘陵相結合的風光很多,這些風光每天映入眼簾,為他后期的平遠式構圖奠定了良好的基礎。同時,開闊曠遠的平原景色一望無際,一直深入遠方,意境朦朧幽美,使得觀者的思維得到無限的延伸,給予人很大的想象空間,從而形成了自己獨特的繪畫風格和構圖風格。

(二)李成的個人修養及歷史因素對其山水畫的作用

李成作為山水繪畫的大師之一,其藝術成就以及他在山水繪畫技法和繪畫理念方面的創新,都為中國傳統山水畫的發展和完善作出了巨大的貢獻。當然,我們也可以理解為李成作為中國繪畫史上一個重要的轉折性人物,他的出現有著很大的歷史必然性。在歷史的作用下,必然會有一個人推動中國繪畫史的進一步發展,我們可以說這是一種必然發展結果。因為歷史是前進的,事物是向前發展的。但是個體有很大的不確定性。所以對于李成而言,他出現的必然性在于他的修養、閱歷、知識和思想精神等眾多方面。前面提到,李成是宗室出身。從這一方面來說,李成積累了豐富的知識,從小接受了良好的教育和熏陶,具有一定的思想。同時,李成具有良好的家庭環境,這為李成在藝術上的成就提供了良好的物質條件。此外,五代宋初時期,是一個社會紛亂復雜、思想不統一的時期,但是根據藝術的一個發展規律,社會混亂時期往往會造就藝術的繁榮發展。綜上所述,無論是李成自身的條件加持,還是獨特歷史環境的催化,都對李成山水畫的發展有著舉足輕重的作用和影響。

三、李成的繪畫特點

(一)以平遠為主的構圖風格

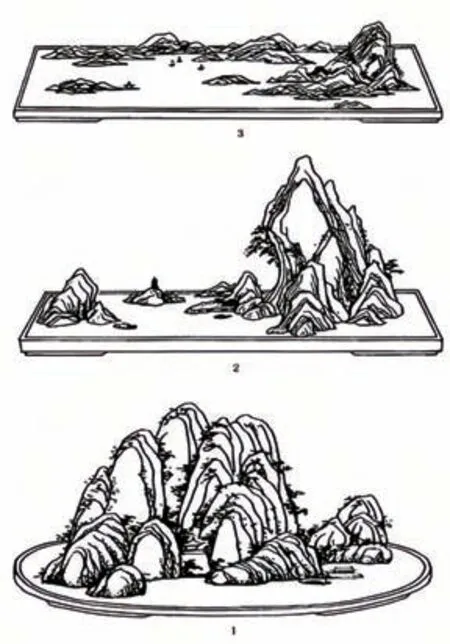

由于生活環境和教養的不同,這使他的審美與關仝和范寬等有著很大的差異。他是一個細膩而敏銳的人。他擅長運用平遠的構圖方法,我們所知道的構圖法有平遠、深遠、高遠,如圖1所示,從上到下依次為平遠、深遠、高遠。李成放棄了關仝、范寬沉厚莊嚴的高山,形成了自己獨特的風格,改為寒林平野的景色。李成擅長畫平遠山水,這里也有他審美理想的追求。他將感情寄托于自己的作品之中。北宋末年,李成繼承和發展了這種平遠法的構圖形式,從近山望向遠山,就是“平遠”。后來這種風格廣為流傳,成為人們普遍喜愛的一種繪畫風格。如圖2所示,李成的這幅《讀碑窠石圖》是他的代表作品。與其他描繪北方山水畫的作品有所不同,這是一幅小景作品。這幅作品的畫面中有一位戴著斗笠的老人,他的身邊還有一位拿著長手杖的人,他們在寒林平野之中讀著一座高大而又孤獨的石碑,旁邊還有許多盤根錯節的枯樹。所有這些,構成了一幅意境悠遠的畫面。

圖1 “三遠”

圖2 《讀碑窠石圖》

(二)獨具特色的卷云皴

卷云皴又叫云頭皴或亂云皴,是中國山水繪畫的技法之一。李成是卷云皴的創始者,他畫的山石就像云一般在流動,所以人們把它稱為卷云皴。圖3中的畫是以中鋒略帶側鋒的筆法來畫的,適合用來表現中原一帶山石的形狀和特征。“皴”在山水畫中是一個常見的且十分重要的筆法,畫家們都會或多或少地發明幾種皴法。李成獨創了“卷云皴”,這也成為李成個人的標志。米芾對李成的繪畫風格贊賞有加,有極高的評價。卷云皴形象地描繪出李成最喜愛的老樹寒林的場景,突出了秋去冬來的季節特征,具有極強的個人風格與特色,值得后人的學習與借鑒。

圖3 卷云皴

圖4 《喬松平遠圖》

(三)“惜墨如金”的筆墨特點

運筆鋒利尖勁、用墨淡雅清爽,是李成繪畫的特點。李成的筆墨運用出神入化,他好用淡墨,用筆精利,清爽有力。從李成的卷云皴中我們可以看出李成用墨的淡雅細膩。由于他用墨極輕,后人稱他“惜墨如金”。“惜墨如金”是說用墨要恰到好處,不多不少,不隨意發揮,用墨不多但是層次豐富多樣。李成所畫的寒林是用濕筆來畫枯樹枝,只用淡墨拖抹樹身,但在畫面上仍然能體現樹木茂密、豐富多層的藝術效果。李成的繪畫有一種幽遠的意境,這是一種獨特的個人風格,同時具有極高的藝術價值,對后世有深遠的影響。

(四)荒寒蕭殺的繪畫意境

李成的繪畫作品多有幽遠的意境,人們在看他的作品時,往往會被畫面吸引而不自覺地陷入畫中意境,引人深思。李成善于將淡墨用在繪畫之中,把山川的靈秀之氣以及變化莫測的風光淋漓盡致地表現了出來,更加體現了李成山水畫幽遠的意境。李成的《喬松平遠圖》則準確地體現了李成的繪畫風格。在畫面中,兩株青松構成了整幅畫的近景,青松筆直蒼勁、松針葉的畫法采用了“攢針筆,不染淡”的方法,以濃墨來暈染附近的山石,中景用平原和淺水來分割畫面,遠山用淡墨輕輕畫出來,近中遠景的構成使得畫面完整,并有一種朦朧縹緲之美,體現了他的繪畫風格與特點。

四、李成的繪畫藝術對后世的影響

李成獨特的繪畫風格,自成一派,受到了后世的敬仰與推崇。他的繪畫風格影響了整個兩宋時期的山水畫風格。到了元朝,李成的繪畫風格仍然受到推崇,從中我們可以看出李成繪畫風格的變化非常大。明代以后的繪畫受董其昌風格的影響,山水畫開始轉變為溫文爾雅的風格,這種影響一直延續到清末時期,隨后山水畫的繪畫風格開始出現了程式化跡象。在這期間也有追求細膩畫風的畫家,然而在當時這種風格并不是山水畫的主流。一直延續到清末,中國繪畫開始受到西方的影響,重新面向現實生活,作品變得充滿生機與活力。尤其是在新中國成立以后,美術學院教育開始主張面對真山實景寫生,突出其畫面的真實性,隨后出現了許多陽剛大氣的作品。這種發展恰巧符合了李成所提出的藝術思想,由此可見李成的思想之深遠,見解之深刻。