溝北一號臺地墓地出土的骨器裝飾品

古麗拜克熱·買明(吐魯番市文物局,新疆 吐魯番 838000)

一、交河故城車師人墓葬概況

骨器是原始人類利用多種方法以動物的骨骼制作而成的器具,在人類物質文化的發展歷程中,華麗流暢、頗具裝飾性功能的紋飾被廣泛應用于紡織品、壁畫、陶器、木器、骨器以及金銀器的裝飾。從交河故城溝北一號臺地上發掘出土的大部分文物刻有精美絕倫的紋飾,其中骨器有近百件,主要用途為生活用具和裝飾品。骨器作為早期人類的生活用具,在滿足物質方面需求的同時,充分展現了藝術水平的發展。一號臺地墓地出土的骨器制作精巧,工藝成熟,豐碩的骨器造型凝聚了人類豐富的藝術想象力。

溝北一號臺地墓地位于吐魯番市西10公里的亞爾鎮亞爾果勒村,該臺地位于鹽山與火焰山之間,東北隔阿斯卡瓦孜河谷與交河故城相望,與故城遺址二者相距不足500米。臺地呈不規則長銳角三角,南窄北寬,南北長度為35米,東西寬處35~370米不等,墓地面積40 000余平方米。該臺地東西兩側臨河床,高于河床至50米。臺地上土質堅硬,地表遍布小砂礫,臺地北側只生長少量的駱駝刺等植物。2001年6月25日,國務院公布的第五批重點文物保護單位中,交河故城溝西、溝北墓地及雅爾湖石窟被歸入雅爾湖故城(今交河故城)。目前是世界文化遺產交河故城的附屬遺址。

截至目前,交河故城先后發現車師國時期的墓葬遺址有三處。

第一處:20世紀30年代,黃文弼先生在交河故城北二號臺地發現一處墓地,發掘墓葬8座。墓葬形制為豎穴土坑墓和豎穴土坑偏室墓,出土文物有銅片、獸形銅環、石斧、骨鏃、骨質弓弭等。黃文弼先生對此墓地推測:“溝北墓地出土之器物……皆不出紀元前1世紀至3世紀。”1994年,考古隊伍對該臺地上的墓地進行考古調查和試掘。墓地東側墓地部分已被河水沖切破壞,曾經黃文弼先生發掘過的墓葬也不復存在。此次發掘的一處墓葬,出土了陶器、缽、杯等隨葬品。從墓葬出土隨葬品等看,黃文弼先生所斷年代不誤。墓地未發現后述的車師貴族墓葬,應當是車師國時期一般平民的墓地①。

第二處:1993—1994年,新疆文物考古所組織的考古隊員在交河故城保護維修前開展考古發掘工作時,在交河故城溝北一號臺地上發現了一處車師貴族墓地并進行發掘。這一處貴族墓地結構之獨特,規模之大,墓室之深,極為罕見。墓葬有兩種類型:一是有封石標志的豎穴土坑墓,二是斜坡墓道洞室墓。考古隊員在臺地的中部清理了兩組大墓,其中M01和M16是整個墓葬群的核心大墓,合計發掘墓葬55座,殉馬(駝)坑55座,并出土了大量的隨葬品,這是新疆地區漢-晉考古的重要發現之一。出土文物有骨器、陶、鐵、金、銅、銀、木、毛、棉、漆、絲綢等遺物。溝北墓地出土文物所反映的文化內涵屬于車師土著民族的文化,其中大墓很可能是車師貴族甚至王族的陵墓所在②。

第三處:1994—1996年,新疆文物考古研究所與日本早稻田大學合作,對溝西墓地進行實地考察與發掘。在1996年的調查中,溝西臺地東南端發現車師王國時期的豎穴土坑墓和豎穴偏室墓形制的豎穴土坑墓。此次發掘墓葬計23座,出土遺物主要有陶器、金器、五銖錢、鐵器、銅器、骨器以及蚌殼等。其中M1墓室雖小,但是墓內白石珠、鑲石金耳飾、蚌殼、金戒指、金冠飾、星云紋銅鏡、紅陶罐等隨葬器物在新疆考古罕見。除此之外,M5、M12、M16墓室內出土的五銖錢、M4室出土的1件輪制灰陶罐是4~5世紀漢人墓葬中常見的遺物。出土遺物亦反映了古代吐魯番地區與東、西方以及北方游牧文化之間的聯系與滲透③。該臺地出土的車師人墓葬很可能處于車師國的末期。

以上三處墓地的發現對研究車師人的社會生活以及不同時期車師人和周邊文化之間的交流融合具有重要價值。墓葬內出土的骨器作為一種隨葬品,在研究車師考古歷史過程中起到了重要的作用。

二、溝北臺地出土的精美骨器裝飾品

骨器研究是新疆考古歷史上的一片空白,雖然沒有得到研究者的青睞,但并不能因此否認骨器的價值。交河故城溝北一號臺地墓葬中出土遺物近300件,其中骨器數量較多,有近百件。骨雕、骨珠、骨環等裝飾品47件,帶扣、卡扣、骨匕、骨角等生活用具骨器32件,且這些骨器多與馬具有關。這些骨器的骨質基本為大牲畜的骨骼。古代車師人精選骨骼后,依托大自然中的動植物,雕刻出了許多精美的圖案,如花瓣形、桃形、骨觽、骨鹿首雕、虎紋環形、水滴形以及樹葉形式片等。該臺地出土的骨器與另兩處墓葬出土的骨器相比,不僅數量眾多,而且造型多樣,保存狀況較好。形態各異的動植物紋飾是古代車師人社會實踐的結晶,紋飾的內容充分體現了當時車師人的審美意識,同時反映了當時車師人所處的生態環境。

《漢書·西域傳》中寫道:“西域諸國大率土著,有城郭田畜。”漢朝在車師屯田,匈奴極為恐慌,單于大臣皆曰:“車師地肥美,近匈奴,使漢得之,多田積谷,必害人國,不可不爭也。”由此可見,車師土壤肥美,適宜發展農業生產,這也是漢朝和匈奴爭奪車師的原因之一。溝北臺地共發掘55座墓葬,其中殉牲坑17座,包括馬坑51座,駝坑4座,坑內均埋葬有完整犧牲。M16主墓合計殉馬29匹,駝3峰。大量馬(駝)的隨葬也證明當時車師人的家畜牧業發展興盛。馬(駝)不僅用于作戰,在日常生活中也成了最重要的交通工具之一。除此之外,虎紋、骨鹿以及利用獸角磨制成的骨觽等野生動物紋飾和骨質也反映了車師人開展了狩獵生活。交河臺地及其附近正好毗鄰艾丁湖,古代艾丁湖的湖面遠比現在大,在全新世早中期,艾丁湖面積可達251 km2,北端直達火焰山山腳④,附近山上林茂草密,動植物種類繁多,山下流水潺潺,非常適合狩獵和居住。

以上關于車師前國人古代所生活地相關的文獻記載和考古資料證明,古代車師人過著農業、牧業以及狩獵生活。溝北墓地出土大量的骨器遺物說明骨料來源和動物種類多。隨著車師人對各類動物骨骼結構、性能認識的加深,骨器制作水平的不斷提高以及生產、生活中不同需求的增多,制作精良化和種類多樣化發展。一號臺地墓葬的隨葬裝飾品的種類、質量和數量體現墓主的財富和社會地位。如一號臺地發現最具代表性的骨器裝飾品是鹿首狀骨雕,M28:41。其長11㎝,中空,鹿首圓雕鼻眼間飾以凹水滴紋和變形三角紋裝飾,頸部透雕出圓孔和丫形紋飾,構思精巧,造型洗練素樸,刀法圓潤有力。還有樹葉形飾片M04:4。其中以淺浮雕的手法雕刻出鳥和卷草紋圖案,線條流暢,殘長6.4厘米、寬3.5厘米、厚0.8厘米等文物巧奪天工,令人贊嘆的骨器裝飾品經過選骨料、磨制和鉆孔雕刻等制作步驟最終形成精品。聰明的古人根據自己的需求精選原骨料,通過切、磨、刻等技術,制作成各種生活工具和裝飾品。由此可推知,車師人的骨雕產業非常發達,從工藝美術的角度看,骨雕屬小器,但一器之微,往往窮工極巧,代表了當時最高的工藝水平。

三、溝北墓地出土骨器裝飾品的文化內涵與多元性

姑師,即車師。《史記·大宛傳》記載:“樓蘭,姑師邑有城廓,臨鹽澤,鹽澤去長安可五千里。匈奴右居鹽澤以東,至隴西長城,南接羌,鬲漢道焉。”據此可知,當時的車師人生活的區域與姑師國和樓蘭國一樣,臨近羅布泊,與匈奴右部相鄰。《漢書·西域傳》記載:“車師前國,王治交河城……戶七百,口六千五十,勝兵千八百六十五人。”從文獻記載看,如今交河故城是車師前國國都,是古代西域諸國中人口比較多的國家。溝北墓地是漢代時期土著文化遺存,也是車師國不可分割的一部分。該墓地為車師國貴族墓地,其墓葬形制、埋葬方式和隨葬器物與吐魯番盆地土著的車師文化相同或相似。如洋海墓地、喀格恰克墓地、艾丁湖墓地、阿拉溝墓地、蘇貝希墓地、加依墓地以及三個橋墓地等。以上吐魯番盆地漢代時期的車師墓葬出土不少遺物,包括陶器、銅器、木器、骨器、石器、紡織品、金器等,其中骨器數量多、保存較完整,對研究車師文化具有重要的文化價值。在吐魯番盆地不同區域墓葬中出土的骨器品存在相同或相似的現象。

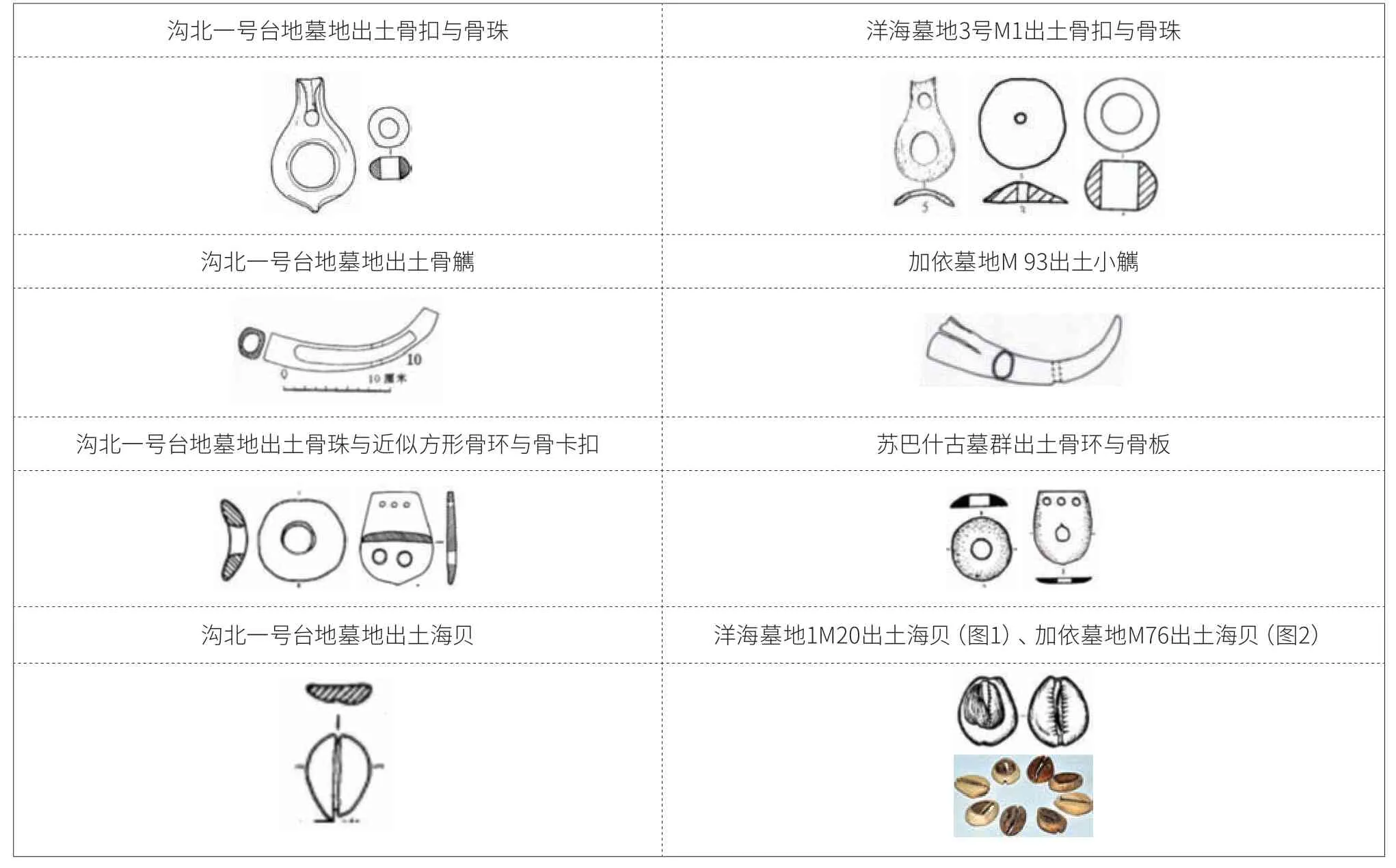

從表1的圖片中可看出,溝北一號臺地與幾處墓葬出土的骨器有相同或相似點,該臺地本身文化遺存及其與吐魯番盆地諸文化之間的關系,墓地年代應是漢代時期。

表1 溝北一號臺地墓與海洋墓地出土骨扣與骨珠對比

歷史上,交河城具有重要的戰略區位,是連接東西方、溝通南北疆的交通咽喉之地,也是中原王朝進入西域的重要門戶和北方游牧民族進入西域的必經之地。特殊的地理位置為多種文化的交融、文化多元一體格局的形成提供了優越的地理條件。溝北一號臺地出土的骨雕鹿首、虎紋環形飾等動物紋飾物品在匈奴文化遺存中比較常見的遺物,骨仿貝等遺物的發現說明車師文化受到匈奴文化和中原文化的影響。

四、結語

交河故城溝北一號臺地發掘的兩組墓葬,規模較大,周圍有數個形制不一的墓葬和殉馬(駝)坑,且出土了大量的陶器、銀器、金器、骨器、紡織品以及木器,足以證明墓主的社會地位,該墓應是車師貴族墓地。大量的殉馬坑和骨器裝飾品的出土,不僅證明了古代車師社會的畜牧業發展水平和精湛的工藝技能,手工業制作技術得到了快速發展。溝北一號臺地墓葬形制、埋葬方式和隨葬品與吐魯番盆地土著的車師文化有著相同或相似性。然而,墓中發現的一些出土文物并不是吐魯番盆地土著的車師文化遺留,仿海貝屬于中原文化,骨雕鹿首、虎紋環形飾等動物紋飾物品在匈奴文化。溝北一號臺地墓葬中出土如此豐富內涵的文化遺物,當然與交河故城處于四通八達的交通必經之地有關。

注釋

①劉學堂:《論交河故城的興起、構筑特色、發展和廢棄》,《邊疆考古研究》,2004 年第1 期第199-214 頁。

②羊毅勇:《交河故城溝北一號臺地墓葬所反映的車師文化》,《西域研究》,1996 年第2 期第15 頁。

③趙靜,郭建國,劉文鎖,等:《1996 年新疆吐魯番交河故城溝西墓地漢晉墓葬發掘簡報》,《考古》,新疆文物考古研究所,1997 年第9 期第46-54 頁。

④鄧起東,馮先岳,張培震,等:《天山活動構造》,地震出版社,2000 年。