中國傳統審美視角下的壽山石雕刻藝術

張純連(純連工作室,福建 福州 350000)

一、壽山石雕刻藝術的起源及發展

壽山石雕刻藝術起源于南朝,興于唐宋,鼎盛于明清,復興于當代。據考證,其實早在四千年前先民就已經懂得制造并使用壽山石制品。1 500年前的南朝,人們已經開始將壽山石雕制品作為殉葬用品來使用。1954年在福州市倉山區福建師范大學發掘的南朝墓葬中發現的“石豬”就是最好的見證,其為后續深入研究壽山石雕的發展歷史提供了重要信息。隨著時間的推移,壽山石雕刻藝術逐漸發展壯大,壽山石雕刻藝術行業形成了各種藝術流派爭奇斗艷的繁榮景象。“東門派”與“西門派”就是眾多流派中對后世影響深遠的兩大雕刻流派。東門派主攻人物圓雕,西門派則主要以薄意印章鈕飾為主,雕刻門類囊括人物、印章、動物、擺件、把件等多種門類。改革開放之后,壽山石雕刻藝術行業還出現了“學院派”,一些美術院校畢業的新生力量陸續加入壽山石雕刻藝術行業,逐步形成了百花齊放的新局面,雕刻內容及表現手法也隨之越來越豐富,形成了獨特的審美風格和技藝傳承體系。

二、壽山石雕刻藝術的審美價值

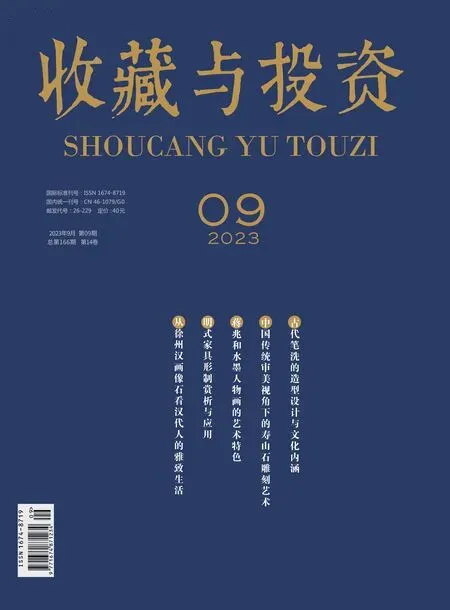

千年發展,壽山石雕刻藝術集雕刻工藝歷史之大成,是頗具東方藝術特色與民族文化韻味的藝術品珍寶,也是中國石雕藝術積淀的碩果,創造了眾多巧奪天工、精美絕倫的石雕藝術精品,其強大的藝術表現形式具有綜合性審美特征。可以說,壽山石雕刻藝術作品不只是人類社會進步的產物,更是人們精神生活的一種需求,是各個時期人民審美觀念的集中展現。作為反映社會意識形態和審美的實體,壽山石雕在不斷的發展中呈現新的藝術形式,煥發強大的藝術生命力。壽山石雕刻藝術的審美價值主要體現在三個方面,一是體現了中國古代的審美觀念;二是融合了自然與人文;三是引發審美情感共鳴。以壽山瑪瑙凍石《洋洋得意》(圖1)為例,剖析壽山石雕刻藝術的審美價值。

圖1 壽山瑪瑙凍石《洋洋得意》

(一)體現中國古代審美觀念

美是在人對事物的領悟及感知之上得以體現的,對美的感受因人而異。中國古代審美觀念的形成與古代的社會歷史、文化風俗及哲學思想等因素有密切的關聯。其中,最具代表性的便是儒家、道家和佛教的思想體系。

儒家美學注重個體與社會的和諧統一,強調審美的目的在于“樂”的形式。道家美學強調人與自然的和諧統一,認為“美”的本質“道”,這種撲朔迷離之美以“妙”稱之。而佛家則以圓相、光明為美,因此佛、菩薩不僅具有“身光”,而且具有“心光”。

中國傳統美學屬于古典主義美學,在美的形態上主張的是和諧美。古代審美觀念經長期發展滲透于人們生活的方方面面,影響著大眾的日常生活、思想品位和藝術創作。雖然古代審美觀念與現代審美觀念有所不同,但是古代審美觀念仍然對我們的思想和文化有著深遠的影響。壽山石雕刻藝術在審美上追求的也是一種和諧的美感,體現了中國古代審美觀念中對于自然、人文和藝術的綜合追求。

壽山石雕刻藝術凝聚了數代能工巧匠的才華,體現了中國傳統文化藝術的成就。對壽山石雕刻藝術的發掘和研究,是繼承與發揚傳統文化,豐富壽山石雕刻藝術文化內容的一項重要工作。受中國傳統審美思想的影響,我國的壽山石雕刻藝術創作設計均遵循“以形寫神,形神兼備”的原則,講求作品的審美情趣。作品《洋洋得意》所傳達的美便是中國傳統審美觀念中人與自然和諧共生之美,情景交融的意境之美。作品以壽山瑪瑙凍石為創作體裁,整作石質瑩潤,雕工精湛。創作隨形而制,雙羊依附于小男孩兩旁,大羊羊毛卷曲,趴于男孩右側,小羊羊毛順直,趴于其左手,欲食籃子中的草,男孩手呈撫摸狀。二羊嬉戲,承歡膝下,一派溫情脈脈、和諧美好之景躍然石上。作品講究“以形寫神,形神兼備”的形式美和畫面的整體性,傳神的眼神、溫柔撫摸的手勢、微微前傾的身姿以及羊的身形比例、毛發細節等,無論是人還是羊的神態都被描繪得栩栩如生、淋漓盡致。

(二)融合自然與人文

壽山石雕刻作品常以自然風景、人物形象、文化寓意等為題材,通過對石材的雕刻和雕琢,將自然與人文融為一體,使作品具有生命力和神韻。作品《洋洋得意》亦如此,該作主體為一位小男孩和兩只羊,羊溫潤儒雅,是中國人心目中富貴吉祥的象征,寓意財源滾滾、五谷豐登、大有收獲。羊是自然的產物,賦予羊的美好寓意則是人文產物。《洋洋得意》一作呈現了壽山石雕刻藝術這一優秀傳統文化的精髓,突出了人文性和自然性的緊密結合,渾然天成。因材施藝,將石材天然的色彩及紋理與作品主體緊密融合,營造自然與人文之美。展示壽山石獨特天工之美的同時,也完美展示了壽山石雕刻技藝的精妙絕倫。

(三)引發審美情感共鳴

壽山石雕刻藝術創作追求表現作者的情感和思想,強調作者的個性及創新創造力,作者常通過雕刻的形象、線條和質感,引發觀者的審美情感共鳴,使人們對于美的需求得到滿足。

高雅向上的情趣,體現我們對美好生活的追求與熱愛,創作出的藝術作品也能夠給人思想上的觸動以及精神上的熏陶。作品《洋洋得意》十分注重表現雕刻者自己的情感和思想,以期通過抒發自己的感受,達到感染觀者的目的。壽山石雕刻創作中,線條的長短、疏密就像音樂作品中的節奏和旋律,強調的都是作者的技巧和表現力,通過線條來表現情感和意境。《洋洋得意》這件作品中人物臉部線、面變化豐富,脈絡清晰,衣褶曲線動感十足。兩只羊的刻畫線條流暢細膩,弧度圓潤飽滿,毛發纖毫畢現,根根分明,過渡自然,極富生命力。整體給人以清新溫情、和諧自然的觀看感受,通過對細節的表現,化靜為動,形神兼備,展現人與自然萬物之間的親近與和美,作者也希望通過作品讓觀者感受這種人與動物的和諧共存,快樂溫情之感。當我們靜下心來細細品味時,會發現,最觸動心靈的美好畫面,其實大多是我們日常生活中常見的場景。這些場景與我們的生活相關聯,因此觀看藝術作品時,會不自覺地與自己產生關聯,通過壽山石雕刻藝術作品這個載體引起情感的共鳴。即使引起觀者的情感共鳴是瞬間的,但已足矣。

三、壽山石雕刻藝術的藝術特點

壽山石雕刻藝術的特點主要有三:一是神韻凝練,壽山石雕刻作品常以簡約、凝練的形式呈現,通過去繁就簡的手法,使作品更加精煉,以突出作品的主題和內涵;二是造型生動,以其細膩的線條和精湛的雕刻技藝,使作品的造型生動逼真,給人以強烈的藝術沖擊力;三是質感豐富,壽山石本身具有多種顏色和質感,通過雕刻的技藝,使作品的質感更加豐富多樣,給人以視覺及觸覺上的享受。

壽山石是印石中的上品,之所以能夠名揚天下,是因為自古以來壽山石便深受歷代王公貴族、文人雅士的喜愛。由于價格昂貴,以壽山石為材料的壽山石雕在工藝上就必須十分講究。其工藝若達不到藝術水準,非但不能提升石材的價值,甚至可以說是在浪費石材,還不如直接欣賞原石的天然美。特別是價值不菲的田黃石,一般壽山石雕刻家未經深思熟慮是不會輕易動手雕刻的。只有精湛的雕工和卓越的創作理念才能使田黃石錦上添花,提升田黃石的藝術文化價值。

壽山石主要分為三類:水坑類、田坑類和山坑類。田坑石,簡稱田石,它出產于壽山村一帶的水田中,也包括溪邊的零散獨石。珍貴的田黃石便是田石的代表。田黃石是印材中的極品,歷史上被尊稱為“石帝”。從明代到清中期,民間就一直有“一兩田黃三兩金”的說法,而后,由于田黃石資源日漸枯竭,民間對此的說法已升級為“一兩田黃十兩金”。田黃石的名貴,并非只是因為它的產量稀少,還因為其具有極高的美學價值。由于長期處于水田中,田黃石深受水土的侵蝕酸化,因此,田黃石在外觀上會給人以溫潤的感覺,符合中國人追求“含蓄”的審美觀念。

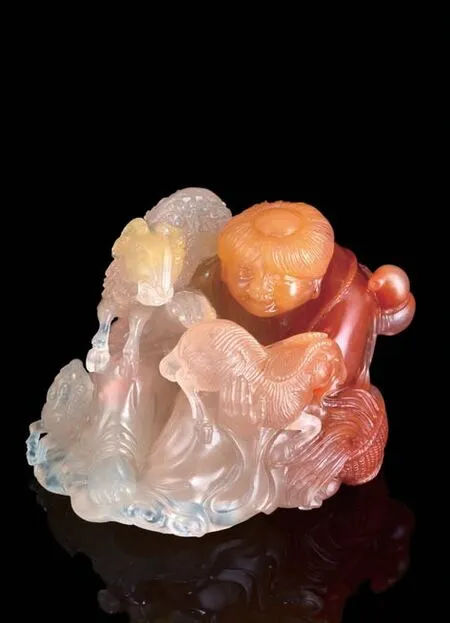

作品《皆大歡喜》(圖2)為壽山田黃石制擺件,整作石質溫潤膩凝,色澤橙黃,屬田黃石中上品。創作中巧妙利用田黃石皮進行雕刻,突出主題,過渡自然。石皮部分被精心設計為人物衣袍、披掛的包袱、腹部、臉部等主體部分,石皮之內則細致地構造人物的身體結構及動作神態,讓整件作品達到層次分明的藝術效果,將壽山石雕刻藝術特點得以完美展現。

圖2 壽山田黃石《皆大歡喜》

彌勒開懷一笑,事事皆大歡喜。經過精湛的刻畫,一個憨態可掬的布袋彌勒佛像渾然天成。彌勒肩掛布袋,開懷大笑,布袋紋路流暢婉轉,呈現出飄逸輕盈之感;彌勒慈眉善目,笑容可掬,滿腹歡喜,給人以豁然開朗、榮辱得失盡在這一笑的開悟之感,使人一見便心生歡喜,不自覺咧嘴彎眉,眼含笑意。巧妙的設計和凝練的雕刻手法將禪學理念融合在自然美的感性形式之中,使整體作品神韻凝練、造型生動、質感豐富,呈現飽滿圓潤、生動傳神的藝術效果,大氣而又充滿禪意。壽山石雕刻藝術作品反映了作者的品位,在提高壽山石文化價值的同時,也提高了壽山石藝術家的文化涵養。追求文雅,講究韻味,壽山石雕刻藝術富有高雅文化氣質,獨具藝術特點,是中華傳統文化寶庫中的瑰寶。

就壽山石雕刻藝術而言,其體現的藝術境界契合了中國傳統的審美文化觀念,并且作為中國傳統審美視角下的重要組成部分,其獨特的審美價值和藝術特點,為人們帶來了深遠的藝術影響。通過對壽山石雕刻藝術的研究和傳承,我們可以更好地理解和欣賞中國傳統審美觀念中對于自然和人文的綜合追求,同時也能夠感受藝術帶來的美的享受和審美情感的共鳴。因此,壽山石雕刻藝術在中國傳統審美視角下具有重要的藝術地位和價值。