《鵲華秋色圖》在當代畫壇的地位及影響分析

郭浩江(青海師范大學,青海 西寧 810099)

趙孟頫的藝術理念是通過建立文化基礎來為當時的文人畫帶來全新的風格。“不求形似,聊以自娛耳”強調作品的意境,并且專注于作品的表現形式,忽略作品的核心價值。趙孟頫被譽為元代最杰出的藝術家之一,其獨特的藝術思想與實踐為元朝的繪畫創作提供了重要的參考,也為中國傳統文化的發展作出了重要的貢獻。

一、趙孟頫創作《鵲華秋色圖》的時代背景與原因

(一)趙孟頫與《鵲華秋色圖》

趙孟頫,字子昂,號松雪道人,湖州(今浙江吳興)人,生于南宋理宗寶祐二年,卒于元英宗至治二年(1254—1322年),享年六十八歲,是宋太祖趙匡胤十一世孫,秦王德芳之后[1]。十四歲那年,他憑借自己的家族關系被任命為真州的司戶。南宋滅亡后,他又被任命為元朝的官員,“被譽五朝,官居一品,名滿天下”。他死后被追封魏國公,并被賜予文敏的謚號。趙孟頫既有廣泛的文化修養,又擅長詩歌、書法、繪畫和音樂。

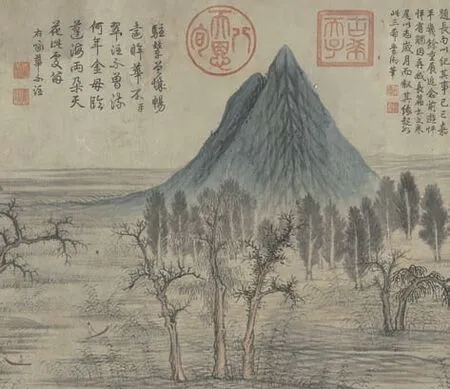

趙孟頫在42歲時完成的《鵲華秋色圖》(圖1),不僅被譽為中國古代山水畫的杰出代表,而且還被譽為濟南鵲山、華山周邊美景的絕佳寫照。該圖的尺寸28.4 cm,寬度93.2 cm,采用紙質,筆觸細膩,構圖精美,令觀者嘆為觀止。《鵲華秋色圖》的結構十分獨特,它的整體畫面形狀被劃分為“V”形,既能夠緩解兩座山峰帶來的壓抑感,又能讓觀賞者獲得極佳的視覺效果。此外,他還將遠景與近景融為一體,將空間拉長,與天空完美融合,整幅作品充滿活力,給人以視覺延伸感,更重要的是突出了畫的主題—鵲山和華山。

圖1 鵲華秋色圖(局部)

1286年,趙孟頫受元朝皇帝忽必烈的邀請,踏上了他的旅程,他先是來到燕京,后來又來到濟南,并且一直居住了近3年。在此期間,趙孟頫深入游覽濟南的各處景點,尤其是鵲山、華山,他深深地被它們所吸引。1295年,趙孟頫回到家中,參加一次朋友的聚餐,他發現朋友周密顯得沉默寡言,后來才發現,周密從小就生活在江南,盡管他早已熟悉濟南的美景,卻從來沒有親眼欣賞過那里的美麗。趙孟頫被周密的思鄉之情所感染,于是創作出《鵲華秋色圖》,將自己心中的美景展現給朋友,期待能夠幫助周密重新找到家園,重溫那份溫暖,從而撫慰自己的心靈。《鵲華秋色圖》并非趙孟頫在濟南時的創作原型,而是他回想濟南以及根植于他心靈的記憶的結晶。郭熙說:“山有三遠:自山下而仰山巔,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。高遠之色清明,深遠之色重晦,平遠之色有明有晦。高遠之勢突兀,深遠之色重疊,平遠之意沖融而縹縹緲緲。其人物之在三遠也,高遠者明了,深遠者細碎,平遠者沖澹。”[2]平遠法在畫中發揮得淋漓盡致。

本文將以三段式構圖為基礎,對《鵲華秋色圖》進行詳細解讀:

第一段右起堅挺峻拔的華山及周圍風光:華不注山又名華山,坐落在濟南的東北方,黃河的南岸和小清河的北岸,海拔197米。它因高聳、獨特、風景優美而聞名。它由幾個部分組成,包括高聳的華山、茂密的林木。我們通過觀察這幅作品,發現作者巧妙地使用了荷葉皴,將山峰的輪廓描繪得細膩真實。在山腰,一片翠綠的森林和一塊塊平坦的巖石交織在一起,兩組美麗的事物,一株挺拔而筆直,一株彎曲卻蒼勁有力,仿佛一位飽經風霜的老者,身姿優雅,令人嘆服。在更近的地方,可以發現三棵不同的樹。它們的形狀與中景和遠景相似,但稍高。這與傳統的近大遠小的構圖方式相吻合。三棵樹的造型千變萬化,無論是復雜的還是稀疏的,都給整幅作品帶來豐富的色彩,展示了作者豐富的創作技巧。

在第二段沼澤中,有許多形態各異的樹木。鵲山和華山的距離被畫家巧妙地拉開,使得整個畫面更加壯觀。畫家以樹木為主要構成元素,與遠處的沼澤形成鮮明對比。在畫面的中段,畫家精心挑選了九棵樹,有的枝繁葉茂、綠意盎然,有的樹上枝葉已經泛出淡淡的黃色,給人以清新自然的視覺效果。隨著秋天的到來,柳樹的葉子消失得無影無蹤,只留下枯黃的樹干和寥寥的枝條,畫家用巧手將它們完美地呈現出來,垂柳的枝條向右側微微彎曲,與第一段中的樹木形成一種呼應,使得第一段和第二段以一種獨特的方式緊密地結合在一起。在微風中,這棵枝葉茂盛的紅葉樹屹立不倒,把第二段和第三段巧妙地聯系在一起,形成了一幅完美的圖景(圖2)。九株樹木姿態各異,高低錯落,令人嘆為觀止。盡管畫家只在畫面的中央放置了九棵樹,但它們的存在卻清晰地指出了畫面的季節是秋天。

第三段中鵲山顯得圓滑而笨拙,周圍景色優美:鵲山位于濟南市的北部,黃河的北岸,海拔約100米,被譽為“齊煙九點”中的美麗山峰。而且,這里還流傳著中國古代名醫扁鵲曾經在鵲山上煉丹并最終安息的故事,因而人們把這座山峰稱作“鵲山”。第三段描繪的就是它的美麗景色。在山頂上,烏鴉盤旋而過,形成了一片漆黑的天空。

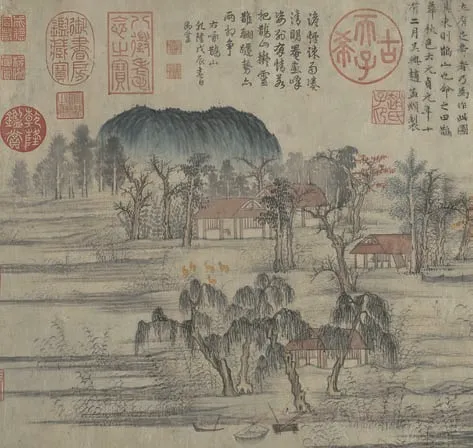

蓮子湖橫跨兩座山峰,一座叫鵲山,另一座叫華山。湖面上有一片湖泊,湖面向西,一直延伸至山腰。兩座山峰形成一個完整的山谷,湖面上有一片湖光山色,構成一幅寧靜、協調、優雅的山水圖。第三段的內容重點描述的是兩座山峰之間的關系,畫家非常注重這一點,并且特意選擇了一些不太引人注目的地方來展示它們。作者運用中國傳統的繪畫技巧,將景色從宏偉的大地變為細膩的小景。他使用披麻皴技法和花青色來描繪鵲山,三間被赭石渲染的茅房隱約可見,它們排列得緊湊而優美。五只藤黃色的山羊,慵懶地躺在河畔的草叢里,四只山羊緊挨河流。這種精致的構圖,展示出畫家的藝術才華,構筑起一幅完整的景象,給人一種恬淡的氣息,增添了藝術的魅力。一排漁網掛滿了整個村莊,一位老年漁民正彎腰拾起一根長竿,凝視著遠方,仿佛正期盼著他的親友回到身邊。四株柳樹低垂,右側兩棵柳樹把另一間茅屋環繞。隨著畫家的布局,我們把目光投向近處,一葉小舟緩緩駛過,一位辛勤的漁夫正在勞作(圖3)。這一段畫面不僅展示出山川的美麗,也體現了鄉村的寧靜以及畫家對于寧靜的追求。

圖3 趙孟頫《鵲華秋色圖》(局部三)

(二)趙孟頫與周密

周密(1232—1298年)生于宋理宗五年,是宋末元初的重要詞人,能書畫,精于鑒賞。字公謹,號草窗、蘋洲、四水潛夫等。他出生于濟南,后來移居吳興(今浙江省湖州市),他的作品包括《草窗韻語》《齊東野語》和《云煙過眼錄》。

周密是趙孟頫父親的好友,長趙孟頫二十二歲。據現存的史料,趙孟頫與周密至遲在至元二十四年就已經在杭州相識了。趙孟頫當時三十四歲,周密五十六歲。趙孟頫在《次韻周公瑾見贈》中寫有“平生知我者,頗亦似公否”的詩句,可見兩人都將對方引為知己且交情十分深厚。

(三)《鵲華秋色圖》創作原因

趙孟頫曾經擔任濟南的官員三年,元貞元年,由于元世祖忽必烈的逝世,他被派往北京,參與編寫《元世祖實錄》。隨著時間的推移,他又離開了北京,返回了江南吳興,也就是現在的湖州。四十二歲的趙孟頫和周密最終重逢。趙孟頫回到家中,發現好友周密心中有著濃濃的思鄉之情,決定把濟南風光畫出來贈予友人,于是便創作了《鵲華秋色圖》并題跋以記其事:

“公謹父,齊人也。余通守齊州,罷官來歸,為公謹說齊之山川,獨華不注最知名,見于《左氏》。而其狀又峻峭特立,有足奇者,乃為作此圖。其東則鵲山也。命之曰鵲華秋色云。元貞元年十有二月吳興趙孟頫制。”

二、《鵲華秋色圖》的意境營造

(一)借物喻義

趙孟頫在山水畫中以寫意的方式抒發內心世界的情感,試圖通過對景物的表現來傳達自己的情感。《鵲華秋色圖》充滿了深沉的情感,它以一種田園詩般的美景勾勒出周密的家鄉,展現畫家對于理想和情感的追求,營造了一個屬于自己的精神世界。

(二)抒發胸中逸氣

古代繪畫中的逸格有兩個特點:一是不拘常法,二是不拘形似。通過簡化描繪,可以更好地展示出藝術家們對“逸”的渴望,就像“意筆草草,不求神似,聊寫胸中逸氣耳”中倪瓚所描繪的那樣。這里表達的是隱逸、放逸的意思。其實元之前的山水畫也是寫意的,趙孟頫與前人不同的是,在表現自我“逸”的精神追求的前提下,主動以寫意的形式減弱了形的束縛。因此發展到文人畫的高峰,寫意已不僅是形式,而是上升到了精神層面,成為文人畫精神的核心部分。因為《鵲華秋色圖》有隱逸思想的體現,所以其寫意的形式就被強化了。

(三)意在筆先

掌握書法技巧,可以提升我們的審美水平。在書法中,每個字的筆畫都擁有自己的藝術魅力,這使得我們能夠將其融合于繪畫之中,并且使其更加富于表現力和象征意義。《鵲華秋色圖》突出展示了趙孟頫“書畫本來同”的藝術理念,其中包括對披麻皴的運用、對柳樹細節的精心描繪以及對介字的運用,整幅畫充滿多樣的筆觸。

三、總結

趙孟頫是一位杰出的元代書法家和畫家,他的作品在中國繪畫史上占據了重要地位。繪畫本身的美感,再加上詩意美、書法美,這對繪畫來說不可不謂是一個創舉、一場藝術史上的革命[3]。這幅《鵲華秋色圖》正是對其書畫同源思想的良好體現,在畫作中,他將水墨與青綠山水的用色巧妙結合起來,讓整幅畫有了遼闊曠遠、瀟灑雋朗的特點,開創了一代畫風。