基于真實情境培養(yǎng)核心素養(yǎng)的初三化學復習

——以“認識化學變化”復習為例

王兆怡

(西安交通大學蘇州附屬初級中學 江蘇 蘇州 215000)

一、教學設計理念

《義務教育化學課程標準(2022年版)》明確將“重視開展核心素養(yǎng)導向的化學教學”作為課程理念之一,凸顯學生主體地位,重視育人方式轉(zhuǎn)變,提倡教師基于真實情境設計多樣化的學習任務,運用多樣化的教學方式,開展深度學習,促進學科思維能力和核心素養(yǎng)的發(fā)展。[1]復習課教學是初三化學教學的重要課型,符合化學教學改革需求的優(yōu)質(zhì)復習課必然應兼顧知識、能力、素養(yǎng)的目標達成。而基于真實情境的復習課教學策略有助于激發(fā)學生的學習能動性,促成學生在情境體驗中鞏固知識、提升能力、發(fā)展素養(yǎng)。教師依據(jù)學生的認知發(fā)展特點和需要達成的教學目標,從日常生活實例、化學興趣實驗、社會熱點問題等素材中選取和開發(fā)真實、具體、有意義的情境,促進學習方式的轉(zhuǎn)變,讓學生從被動接收轉(zhuǎn)化為主動參與問題探究,學生真正成為學習主體。[2]情境的創(chuàng)設應注意綜合性,從多角度尋找切入點設計活動任務,推動學生調(diào)用已有的化學知識和方法,從任務情境中進行信息收集、分析、整理、歸納,在問題解決的過程中完善知識體系,讓學科素養(yǎng)的形成真實落地。

在本課教學中,選取“神奇的蠟燭”作為素材創(chuàng)設真實實驗情境,教師向?qū)W生展示了一根無法被吹滅的蠟燭,營造認知沖突,激發(fā)了學生強烈的好奇心。圍繞情境主線,有機融合“認識化學變化”章節(jié)的學習內(nèi)容,分別從燃燒條件、反應調(diào)控、定量、展望等四個角度設計教學活動環(huán)節(jié),通過問題鏈推動學生開展探究,課堂活動中注重學生的參與,關注引導學生從化學的視角來認識生活和社會發(fā)展,實施發(fā)展思維能力和學科素養(yǎng)的復習課教學。

二、教學主題內(nèi)容分析

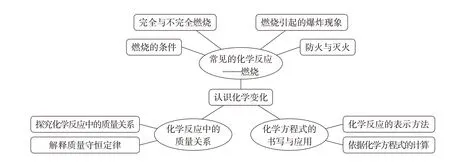

“認識化學變化”是九年級化學滬教版上冊第四章的學習內(nèi)容,主要內(nèi)容包括3個方面:常見的化學反應——燃燒、化學反應中的質(zhì)量關系、化學方程式的書寫與應用,[3]具體知識體系見圖1。該主題內(nèi)容具有較強的綜合性,重點圍繞課程標準中的“物質(zhì)的化學變化”主題,又與“科學探究與化學實驗”“物質(zhì)的性質(zhì)與應用”“化學與社會·跨學科實踐”等主題內(nèi)容相關聯(lián),在學習方式上注重科學探究活動,引導學生“了解化學反應需要一定的條件”,“初步體會調(diào)控化學反應的重要意義”,“欣賞化學反應造福人類的獨特價值”。[1]可見,除了化學學科知識的學習,本章內(nèi)容還關注科學的方法論和價值觀。因此,在本章的復習教學中,應結(jié)合學生已有的生活經(jīng)驗,選擇能體現(xiàn)時代性和實踐性的素材內(nèi)容,創(chuàng)設與化學反應應用相關的真實情境和任務,引導學生從反應條件、符號表征、質(zhì)量守恒等多角度理解化學反應,增強學生知識體系的結(jié)構(gòu)化,發(fā)展學生的變化觀,凸顯學科的育人價值,促進核心素養(yǎng)的提升。

圖1 “認識化學變化”知識體系

三、教學流程

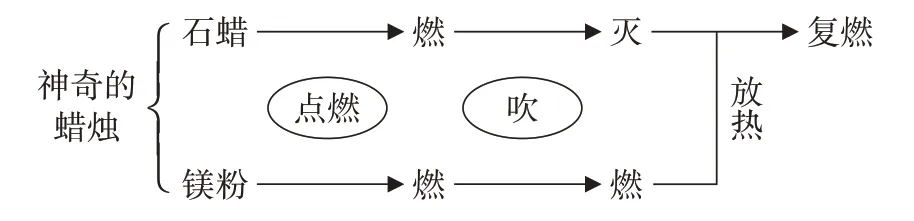

“認識化學變化”復習課教學流程設計如圖2所示。

圖2 “認識化學變化”教學流程

四、教學實錄

【真實情境】學生興趣實驗“神奇的蠟燭”:利用不同的方法熄滅蠟燭。學生首先選擇用吹蠟燭的方式,發(fā)現(xiàn)不能成功,蠟燭會立即復燃,后使用剪燭芯、蓋濕抹布的方式,發(fā)現(xiàn)均能成功熄滅蠟燭。

【講述】今天老師帶來的是一根神奇的蠟燭,在它的帶領下,這節(jié)課我們一起來復習第四章:認識化學變化。

1.從燃燒條件角度探究神奇的蠟燭

【問題】“剪”“蓋”“吹”的滅火原理是什么?為什么神奇的蠟燭在吹滅后總能復燃呢?帶著這個問題,讓我們重新再觀察實驗現(xiàn)象。

【視頻】播放蠟燭在吹滅后的現(xiàn)象。“復燃現(xiàn)象”的發(fā)生在瞬間,為了便于觀察,教師課前錄制好實驗視頻,以0.2倍速播放,并展示關鍵現(xiàn)象的截圖(如圖3)。

圖3 “神奇的蠟燭”復燃實驗視頻截圖

【學生】描述現(xiàn)象:蠟燭吹滅后燭芯中仍有火星,火星逐漸變大變亮,隨后蠟燭復燃。

【資料卡片】普通蠟燭的材料:石蠟、棉線。神奇的蠟燭的材料:石蠟、鎂粉、棉線。石蠟的著火點為300 ℃左右。當溫度超過40 ℃時,鎂粉易發(fā)生氧化而自燃。

【學生活動】根據(jù)資料卡,分析以下問題:火星對蠟燭的復燃起什么作用?推測火星來自于什么物質(zhì)?點燃蠟燭時,哪些可燃物發(fā)生了燃燒?吹蠟燭時,可燃物都停止燃燒了嗎?蠟燭復燃的原因是什么?

【學生歸納】分析歸納交流(見圖4),得出結(jié)論:吹滅蠟燭后,鎂粉仍在燃燒放熱,升高溫度至石蠟的著火點,造成石蠟復燃。

圖4 神奇的蠟燭復燃原因分析

設計意圖:蠟燭吹滅后復燃的反常現(xiàn)象,激發(fā)了學生強烈的探究欲望。蠟燭復燃相關問題的解決是個難點,通過老師搭建的問題鏈,充分調(diào)動學生回顧燃燒條件、滅火原理的化學知識,對比分析普通蠟燭和神奇蠟燭的原料組成,結(jié)合實驗事實進行證據(jù)推理。學生在體驗探究過程中,不僅達到復習舊知的目的,同時綜合運用了觀察、對比、分析、推理、交流等科學方法,發(fā)展了學科思維能力。

2.從反應調(diào)控角度探究神奇的蠟燭

【問題】在剛才的興趣實驗中,蠟燭在燃燒時還產(chǎn)生了黑煙。如何減少黑煙的產(chǎn)生?

【追問1】黑煙是什么物質(zhì)?石蠟發(fā)生了哪類燃燒?此類燃燒的發(fā)生條件是什么?

【追問2】根據(jù)反應原理,如何讓蠟燭減少產(chǎn)生黑煙?

【學生】交流討論。因缺少對蠟燭的使用經(jīng)驗,學生提出的解決方法不多:向燭芯中吹氣,增大氧氣的量,幫助石蠟完全燃燒。除此之外,學生想不到其他的方法。

【點撥】其實這些調(diào)控化學反應的方法,在我國古代,人們早就已經(jīng)熟練運用了。比如宋詞中有寫道:醉里挑燈看劍……

【問題】挑燈就是用針、簪等物品挑動油燈燈芯。這么做的目的是什么?

【學生】增大接觸面積,使燭火更亮。

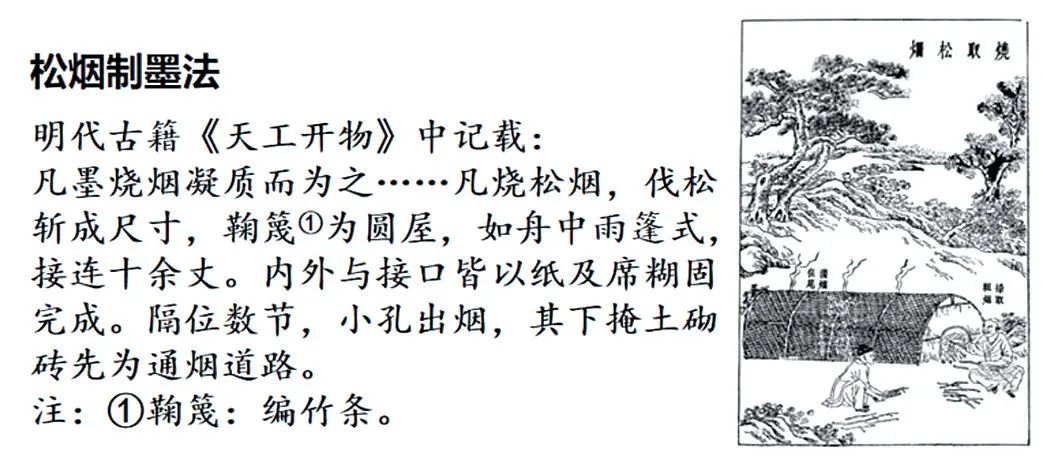

【資料卡片】PPT展示古代“松煙制墨法”工藝(圖5)。

圖5 “松煙制墨法”資料卡片

松煙制墨法

明代古籍《天工開物》中記載:

凡墨燒煙凝質(zhì)而為之……凡燒松煙,伐松斬成尺寸,鞠篾①為圓屋,如舟中雨蓬式,接連十余丈。內(nèi)外與接口皆以紙及席糊固完成。隔位數(shù)節(jié),小孔出煙,其下掩土砌磚先為通煙道路。

注:①鞠篾:編竹條。

【問題】通過閱讀資料,分析:松煙制墨法的原理是什么?分別通過哪些操作來控制反應條件?說一說你對我國古代化學工藝的看法?

【學生】積極思考和交流。

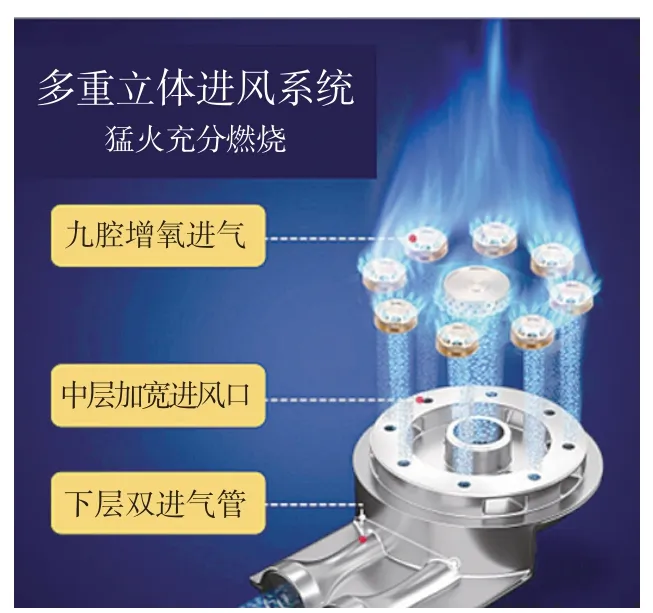

【學生活動】隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)代技術對反應的調(diào)控更加精準。閱讀圖片(見圖6、圖7),分析:燃氣灶、汽車氣缸中通過何種方式提高燃料利用率?

圖6 某燃氣灶廣告

圖7 汽車氣缸示意圖

【學生】燃氣灶提供更充足的氧氣,汽車中增大了燃油與氧氣的接觸面積。

【小結(jié)】通過改變條件能調(diào)控反應,讓化學變化朝著人們期望的方向進行。

設計意圖:這一環(huán)節(jié)的活動中重點關注調(diào)控化學反應的積極意義。通過結(jié)合具體實例分析完全和不完全燃燒的條件和相互轉(zhuǎn)化規(guī)律,形成物質(zhì)轉(zhuǎn)化觀的學科概念。利用蠟燭、燃氣灶、汽車燃料等學生熟悉的生活實例,分析其中提高燃料利用率的化學原理,體會化學服務生活、創(chuàng)造價值的重要作用。松煙制墨法的相關活動,讓學生辨證看待不完全燃燒,認識到只要善于運用化學原理,不完全燃燒也有其應用價值,同時古代人民高超的化學技藝讓學生體會民族智慧,增強文化自信。

3.從定量角度探究神奇的蠟燭

【問題】神奇的蠟燭主要原料是石蠟和鎂粉。請寫出鎂粉燃燒的化學方程式。你認為鎂粉燃燒后質(zhì)量如何變化?

【學生】依據(jù)質(zhì)量守恒定量給出解釋:鎂粉燃燒后,在不考慮固體逸散的情況下,因為鎂與氧氣化合,固體質(zhì)量變大。

【問題】石蠟成分復雜,若用CnH2n+2來表示石蠟,你能寫出石蠟完全燃燒的化學方程式嗎?推測燃燒后固體質(zhì)量的變化情況。

【過渡】PPT 展示圖片:拉瓦錫利用巨大的透鏡聚焦太陽光點燃金剛石。拉瓦錫想通過這個實驗來探究金剛石的元素組成。

【學生活動】設計方案:在拉瓦錫實驗的基礎上繼續(xù)設計實驗探究金剛石的元素組成。

【學生】小組交流討論,得出方案:把金剛石燃燒生成的氣體通到澄清石灰水中充分吸收,稱量溶液增重的質(zhì)量。通過計算來說明金剛石的元素組成。

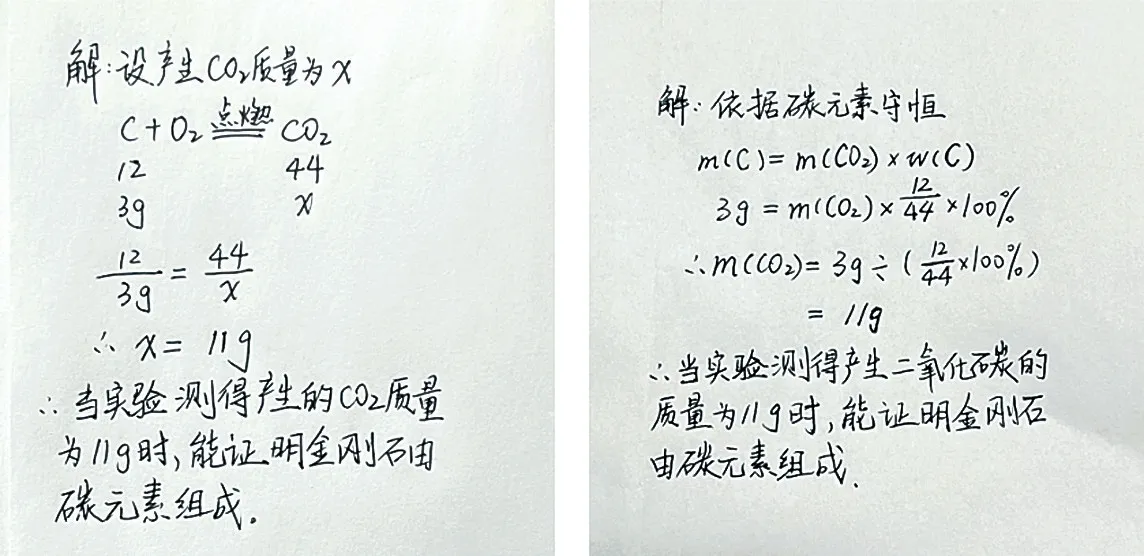

【追問】假如金剛石的質(zhì)量為3 g,實驗中測得產(chǎn)生的二氧化碳質(zhì)量為多少克,就能證明金剛石是由碳元素組成的?

【學生】書寫計算過程,展示交流,主要有2 種思路:依據(jù)方程式計算或依據(jù)元素守恒計算(見圖8)。

圖8 學生展示的2種計算方法

【小結(jié)】應用質(zhì)量守恒定量,能幫助我們定量認識物質(zhì)的組成和變化。

設計意圖:書寫石蠟燃燒的化學方程式活動進一步鞏固對碳氫化合物完全燃燒轉(zhuǎn)化規(guī)律的掌握,加強符號表征訓練。設計實驗驗證金剛石組成的活動,涉及物質(zhì)轉(zhuǎn)化規(guī)律、質(zhì)量守恒定律、實驗設計、化學計算等內(nèi)容,綜合性強,活動中充分開展小組交流討論、合作解決問題,在知識遷移運用中形成定量研究物質(zhì)組成的思路方法。

4.從展望角度探究神奇的蠟燭

【問題】蠟燭的原材料石蠟和鎂粉都是易燃物質(zhì),需要小心保存。如果倉庫遭遇鎂粉失火,該怎么處理?

【學生】推測:使用二氧化碳滅火器。

【演示實驗】把燃著的鎂條放入二氧化碳,觀察到鎂條仍劇烈燃燒。

【追問】你能推測生成物并寫出化學方程式嗎?

【學生】依據(jù)元素守恒,推測生成物為氧化鎂、碳,并認真書寫方程式。

【追問】能否用二氧化碳來撲滅鎂的火災嗎?

【學生】不能,鎂會在二氧化碳中燃燒,應用沙子蓋滅。

【問題】二氧化碳可以助鎂燃燒,那么火箭中使用的助燃劑又是什么呢?

【視頻】播放2022 年我國長征二號火箭發(fā)射成功的片段。火箭如同一條巨龍騰空而起(見圖9),標志著我國載人航天事業(yè)迎來新突破。

圖9 2022年我國長征二號發(fā)射成功視頻截圖

【資料卡片】長征二號使用偏二甲肼(C2H8N2,標準狀況下為液體)作燃料,四氧化二氮(N2O4,標準狀況下為液體,沸點約為21℃)作助燃劑,反應中產(chǎn)生大量的熱,生成二氧化碳、水和氮氣。

【視頻】實驗模擬長征二號燃料反應(視頻截圖如圖10)。

圖10 實驗模擬長征二號燃料反應

【問題】請大家書寫偏二甲肼與四氧化二氮(液體)反應的方程式。

【追問】火箭推進器原料還有液氫與液氧的組合,長征二號為什么選用偏二甲肼和四氧化二氮的組合?

【學生1】接觸即燃,不需要點火。

【學生2】易液化,易貯存,而液氫、液氧儲存要求高。

【追問】這種燃料組合有何缺點?

【學生1】原料有毒性,若反應不完全,會造成污染。

【學生2】生成二氧化碳,不利于實現(xiàn)碳中和。

【問題】如果你是火箭設計師,你會從哪些方面來考慮燃料和助燃劑的選擇?

【學生】(1)原料存儲要求,(2)反應條件難易,(3)環(huán)境保護角度……

【問題】以上學習環(huán)節(jié)讓你對燃燒有哪些新認識?

【學生歸納】燃燒不一定需要與氧氣接觸,可將條件表述為“與助燃物接觸”更準確。

【講述】無需氧氣也可燃燒,真是學無止境!火箭中燃料和助燃劑的研究是航天航空事業(yè)的重要課題,如何實現(xiàn)更高效、更環(huán)保,需要化學家們繼續(xù)努力。希望同學們好好學習,運用化學知識助力社會更好地進步發(fā)展。

【教師總結(jié)】本節(jié)課,我們通過一根“神奇的蠟燭”,再認識了化學變化。小到一根蠟燭,大到航天航空事業(yè)的發(fā)展,都涉及化學知識。人類文明的發(fā)展離不開化學的助力。希望同學們能善于從化學的視角觀察生活,樂于探索,勤于思考。

設計意圖:這個環(huán)節(jié)的學習與本課第1 個環(huán)節(jié)相呼應,本課以燃燒條件開始,以對燃燒的新認識結(jié)束,前后連貫,渾然一體。選擇鎂條滅火劑的活動不僅拓展了學生對燃燒條件的認識,還讓學生能基于實驗事實進行分析歸納,敢于質(zhì)疑和創(chuàng)新。長征二號助燃劑的相關活動設計,是對本節(jié)課主題的升華,情境的選擇體現(xiàn)課程的時代性,活動中感悟化學在推動人類社會發(fā)展中的重要作用,引導學生增強愛國主義情懷和勤奮學習的責任感。

五、教學反思

1.巧用真實情境建構(gòu)教學主線

并非所有內(nèi)容都可以設置成教學主線來承載整節(jié)課的化學知識。主題情境需契合學生已有知識經(jīng)驗和教學內(nèi)容,進行精心的選擇和設計,實現(xiàn)課堂教學活動的有機串聯(lián)。通過情境的主線引領,形成條理清晰、結(jié)構(gòu)完整的復習脈絡,幫助學生高效地實現(xiàn)知識的提取、遷移、整合。本課中每個學習環(huán)節(jié)都緊扣情境主線,提出需要解決的真實問題。本課以對燃燒條件的復習開幕,以學生在實驗探究中獲取關于燃燒條件的新認識收尾,整節(jié)課的教學過程環(huán)環(huán)相扣,首尾呼應,教學流程連貫而完整。通過蠟燭的燃燒聯(lián)系長征二號火箭的燃燒,展示我國科技發(fā)展的重要成就;而尋找更綠色高效的火箭原料的課題為學生賦予責任使命感,突出育人價值,提升了教學設計的深度和立意。在實際教學中發(fā)現(xiàn),學生對這樣的復習課形式充滿了興趣,課堂參與度很高。學生不僅鞏固了知識,在解題的方法能力、化學學科素養(yǎng)方面都有了提升,并且增進了化學情感,學生真切認識到化學與生活的緊密關系,化學對社會的可持續(xù)發(fā)展有著重要作用。

2.善用真實情境促發(fā)認知沖突

認知沖突是指學生在遭遇因新舊知識經(jīng)驗產(chǎn)生矛盾時,出現(xiàn)的一種失衡的心理狀態(tài)。認知沖突能使學生在經(jīng)歷“平衡—失衡—新平衡”的過程中,產(chǎn)生迫切解決問題的心理需求,利于激發(fā)學習的積極性。在初三復習課中,教師可有意識地引入與學生已有認知經(jīng)驗有偏差,甚至完全相反的資料或信息,促成學生經(jīng)歷認知沖突情境,提高思維的活躍程度,促發(fā)對知識的深度理解。本節(jié)課中利用真實實驗情境設置了兩個認知沖突:一是課堂導入時的吹滅蠟燭實驗,蠟燭滅后復燃的現(xiàn)象引發(fā)了學生的認知不平衡,生成了課堂懸念,激發(fā)了學生的學習興趣,促使學生積極自主地完成后面的探究任務;二是對鎂粉失火的處理辦法,大部分學生認為可以用二氧化碳滅火,接著提供矛盾情境——鎂條在二氧化碳中燃燒實驗,造成認知沖突,促使學生開展合作交流進行原因分析,在解決矛盾的過程中,重塑對燃燒條件的認知,培養(yǎng)學生的質(zhì)疑能力和創(chuàng)新能力。

3.活用真實情境設計問題驅(qū)動

從真實情境中產(chǎn)生的問題能夠激發(fā)學生的探究興趣,利于學生由知識的被動輸入者轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訉W習者。在本節(jié)課的教學中,從多個角度和層次對主題情境進行拆解,提出了不同能力水平、不同思維層次的真實問題,使學生在探究學習活動中均能有所收獲。對于復雜的大問題,教師把它解構(gòu)成若干個內(nèi)容和邏輯相聯(lián)結(jié)的小問題,通過“搭臺階”的方式幫助學生有梯度地進行問題探索。設計問題鏈時,應充分考慮解決大問題的關鍵知識和能力,結(jié)合學生已有知識,對大問題進行合理地拆分,按照內(nèi)在關聯(lián)邏輯和難易程度進行排序,從已知過渡到未知,由簡單發(fā)展到復雜,逐層推進。本課中將“蠟燭為何在吹滅后會復燃”這一復雜問題分解為5個小問題,組成問題鏈:①吹蠟燭的滅火原理是什么?②火星在蠟燭復燃中起什么作用?③火星來自于什么物質(zhì)?④點燃蠟燭時有哪些可燃物發(fā)生了燃燒?⑤吹蠟燭時可燃物都停止燃燒了嗎?在小問題的逐步解決過程中,學生積極調(diào)動已有知識和經(jīng)驗,通過實驗探究和閱讀資料來收集信息,厘清思路方法,最終順利解決復雜問題。通過深度挖掘真實情境設計多層次的驅(qū)動性問題作為建構(gòu)知識體系的載體,在潛移默化中帶領學生對概念的理解走向深入,使思維遷移運用能力得到發(fā)展,實現(xiàn)核心素養(yǎng)的培養(yǎng)目標。