基于“探究與創(chuàng)新”的數(shù)字化實驗教

——以“空氣中氧氣含量的測定”為例學

羅柳珊

(深圳市新安中學(集團)外國語學校 廣東 深圳 518101)

一、問題的提出

義務教育化學課程以實驗為基礎,激發(fā)學生對物質世界的好奇心;使學生初步形成物質及其變化等基本化學觀念,發(fā)展科學思維、創(chuàng)新意識和實踐能力。實驗的探究過程是化學學科探索物質及其變化的方法,是化學家發(fā)現(xiàn)和構建學科知識、應用學科知識創(chuàng)造物質的科學實踐活動。我國《實驗化學》的不同版本的教材中將實驗活動分為兩類:一類是應用類活動,包含物質制備、物質分離、物質檢驗;另一類是探究類活動,包含組成探究、反應規(guī)律探究、物質性質探究。[1]本課題是利用物質分離的思路來測定物質含量,是應用已知物質的性質和規(guī)律設計實驗,以達到實驗目的的一類探究活動。

傳統(tǒng)的實驗教學過程是基于已有的實驗步驟,讓學生重復性地進行驗證,以達到教材中既有的實驗結論,而創(chuàng)新的實驗過程,就是解決問題、培養(yǎng)科學思維的過程,這其中包括提出問題—分析問題—解決問題—拓展問題的過程。[2]

在創(chuàng)新實驗的教學過程中,學生是學習的主體,教師參與學生的交流與互動,并適時引導,在傳統(tǒng)實驗的基礎上,尋找能體現(xiàn)化學學科思維的科學探究方法,并創(chuàng)新改進實驗。在整個過程中注重過程性評價與總結性評價,通過評價與反饋,回流提升,促進學生的發(fā)展,實現(xiàn)學生在學習過程中的“自我監(jiān)督”。

二、教學內容分析

1.課標分析

本課題屬于學習主題1“科學探究與化學實驗”,又屬于學習主題2“物質的性質與應用”,要求了解科學探究過程包括提出問題、形成假設、設計并實施實驗或調查方案、獲取證據(jù)、分析解釋數(shù)據(jù)、形成結論及建構模型、反思評價及表達交流等要素,分析物質性質并形成利用物質分離思路來測定物質含量的一般思路與方法。

2.教材分析

本單元在教材中被安排在第二單元課題1“空氣”第一課時,本單元作為學生接觸具體化學物質的學習開端,其功能價值體現(xiàn)在:

(1)第一個研究看不見的氣體的實驗;

(2)第一個在密閉體系中利用氣壓變化研究氣體的定性實驗;

(3)第一個測定混合物中某成分含量的定量實驗。

本課題將空氣研究史、測定空氣里氧氣含量的實驗原理和實驗定性和定量探究有機融合,以問題導向的形式從物質性質和變化的學科視角認識和研究空氣,為接下來研究氧氣制取、二氧化碳性質等做了鋪墊。

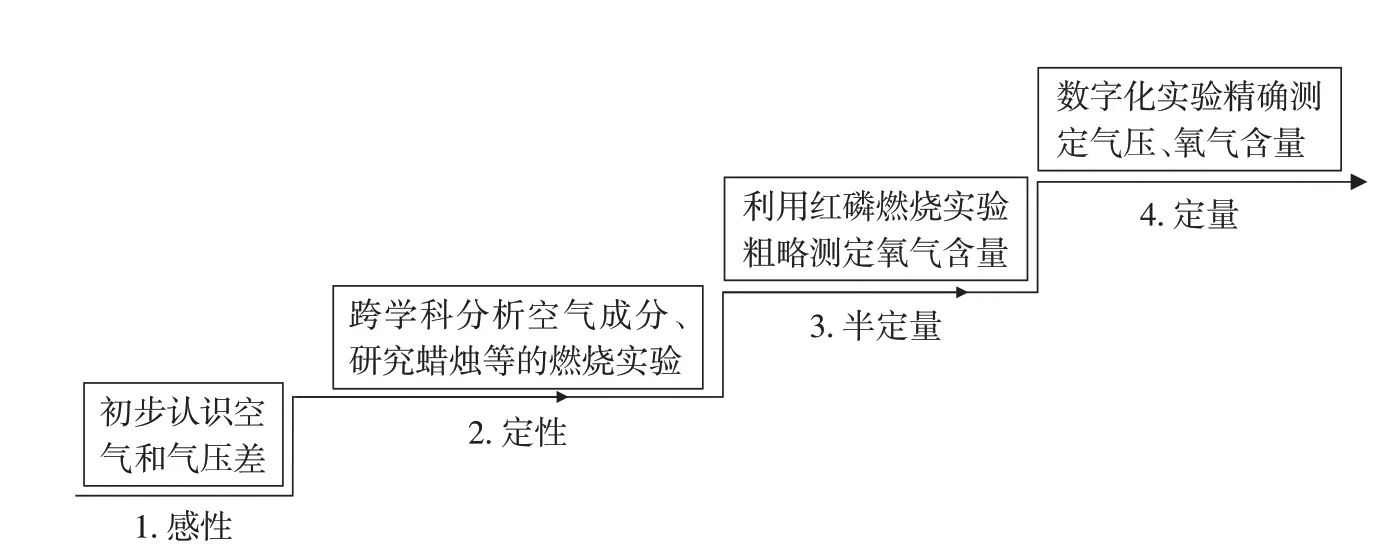

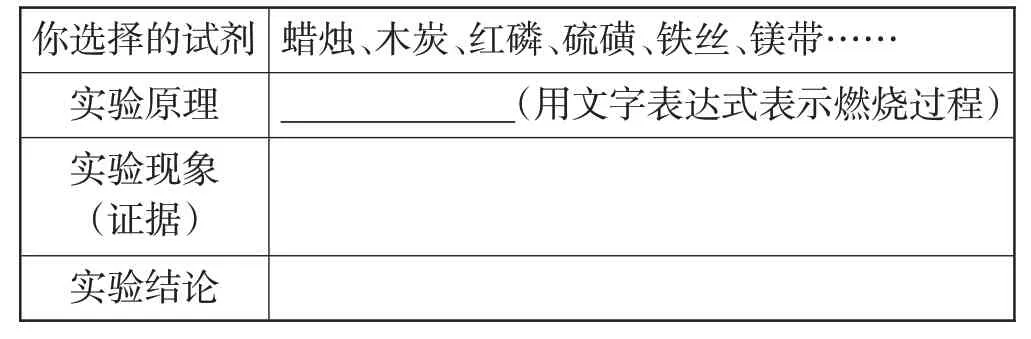

表1 重構了教學內容,重在培養(yǎng)學生學習化學的態(tài)度以及實驗技能,特別是實驗存在誤差或數(shù)據(jù)分析時,更可以通過誤差的分析、數(shù)據(jù)的處理,培養(yǎng)學生分析問題和解決問題的能力以及數(shù)據(jù)處理分析和歸納的能力。[4]

表1 教學建議

3.學習者分析

(1)知識起點。對氣壓、空氣的成分有一定的感性認知,會用一些簡單的儀器,對蠟燭的燃燒原理和產物類別有一定的實驗研究基礎。

(2)認知障礙點。沒有經(jīng)歷過系統(tǒng)的實驗探究過程:提出問題、形成假設、設計并實施實驗、獲取證據(jù)、分析解釋數(shù)據(jù)、形成結論及反思與評價。沒有構建從定性分析走向定量分析的化學思維。

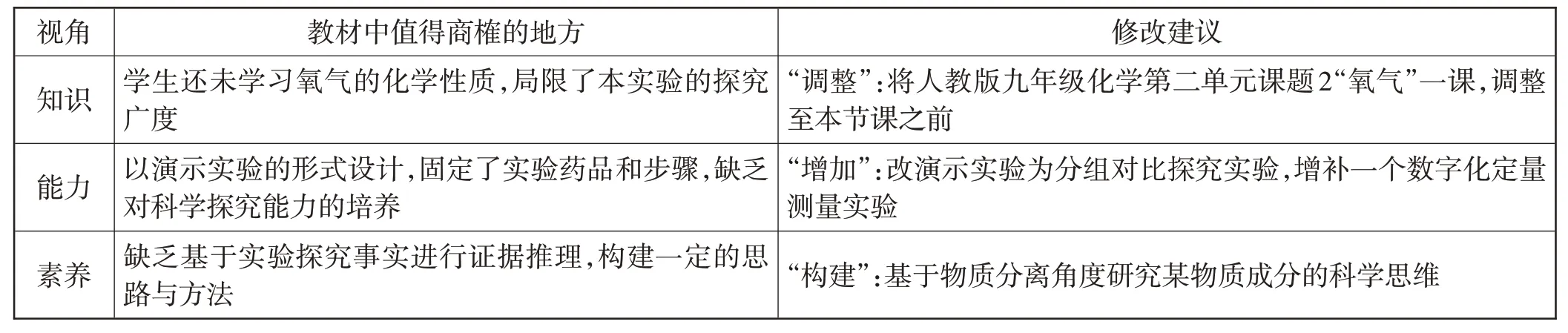

(3)發(fā)展進階點。

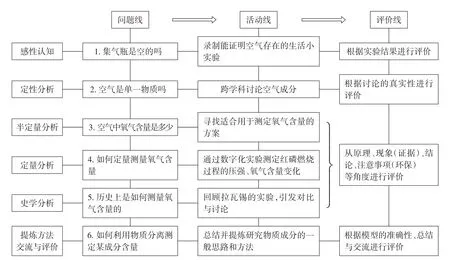

圖1 思維進階

三、教學目標

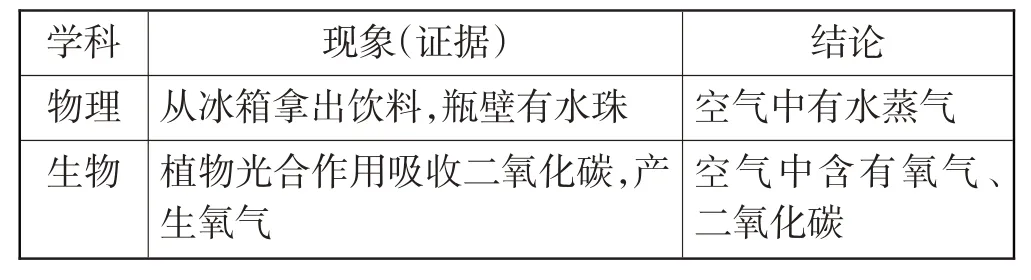

1.大單元教學目標

本課題屬于“性質與應用”這一單元主題,是學生第一次接觸具體物質性質學習,表2羅列了該主題單元在不同階段物質性質教學中,實現(xiàn)學生探究與創(chuàng)新能力的進階規(guī)劃,學生認識物質性質是從具體物質到類別物質、混合體系的過程,從單一角度到多角度、從定性到定量的層級發(fā)展過程。[5]

表2 性質與應用單元主題水平進階表

表3 學生交流討論記錄

表4 實驗記錄單

2.課時教學目標

(1)通過蠟燭燃燒、紅磷燃燒、木炭燃燒的分組實驗,認識空氣是一種混合物,知道空氣中氧氣的含量及其測定方法,進而建立世界是物質的、物質是可分的科學的物質觀和分類觀。

(2)通過測定空氣里氧氣的含量定性和定量探究活動,培養(yǎng)小組合作的自主學習意識,并初步學會運用觀察、實驗等途徑獲取證據(jù),得出科學結論的方法,培養(yǎng)科學探究能力和創(chuàng)新意識。

(3)通過紅磷燃燒產物的處理分析和“空氣成分發(fā)現(xiàn)”的化學史實,培養(yǎng)社會責任意識、嚴謹求實的科學態(tài)度和勇于探索的科學精神。

3.教學流程

圖2 教學流程

四、教學過程

1.前測與導學

【問題1】集氣瓶是空的嗎?

【教師】布置課前任務。

任務1:課前知識、能力、素養(yǎng)測評。

任務2:錄制能證明空氣存在的生活小實驗。

【設問】集氣瓶是空的嗎?如何通過已有知識,設計實驗驗證你的想法。

【學生】播放課前自編自導的小視頻,通過氣密性檢查辯論集氣瓶是否是空的。

【交流匯總】①含有空氣;②倒流的水的體積=減少的氣體的體積。

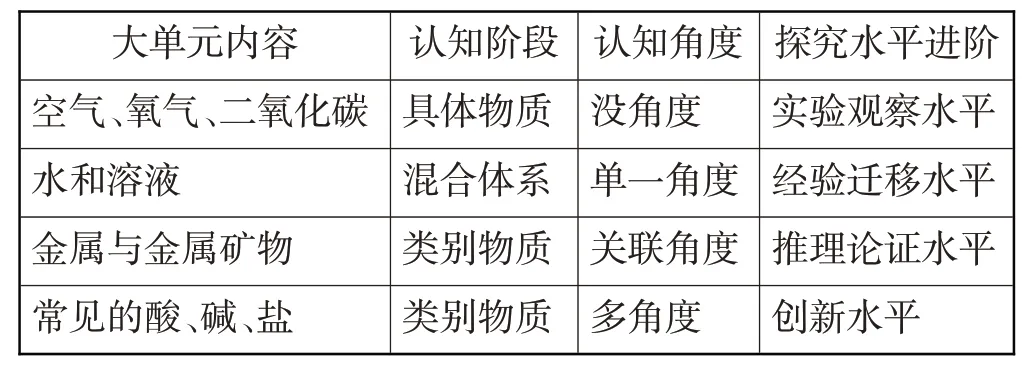

2.跨學科定性分析,搭建認知臺階

【問題2】空氣是單一物質嗎?

【交流討論】已有的小學科學、生物、物理知識能否得出空氣的成分?并說明猜想理由。

3.“定性分析”走向“半定量分析”

【問題3】空氣中氧氣含量是多少?

【教師】可否通過消耗氧氣的方法測定氧氣含量呢?

【交流討論】根據(jù)已經(jīng)學過的氧氣的性質,尋找適合用于測定氧氣含量的試劑。

【設計學習任務單】

①試劑:蠟燭、木炭、紅磷、硫磺、鐵絲、鎂帶。

②你選的試劑是_____,選用的依據(jù)是_____。

【教師】播放視頻:密閉塑料瓶內的蠟燭燃燒后,將塑料瓶放入水中,水倒流。

引發(fā)學生思考:倒流回的水的體積是否等于消耗的氧氣體積呢?

【分組交流并實驗】

【發(fā)現(xiàn)差異,尋找合適方案】

圖3

【求同存異,再探究】

小組合作,進行紅磷燃燒測定空氣中氧氣含量的實驗,并進行誤差分析。

【學生】原因:①“紅磷不足”;②“氣密性不好”;③“沒有冷卻至室溫就打開止水夾”;④“燃燒匙伸入集氣瓶的速度太慢”;⑤“燃燒匙伸入集氣瓶后,集氣瓶的塞子沒有塞好”。

4.數(shù)字化實驗助力“半定量分析”走向“定量分析”

【問題4】如何定量測量空氣中氧氣含量。

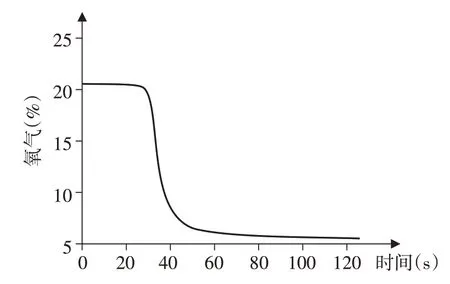

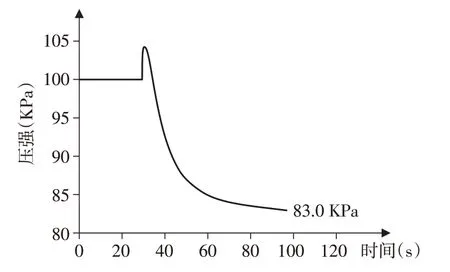

【學生】畫出紅磷燃燒過程中氧氣含量、壓強的曲線變化過程。

【教師】通過手持技術數(shù)字化實驗,利用圖4的實驗裝置,測定紅磷燃燒過程中的壓強、氧氣含量的變化過程。

圖4 數(shù)字化實驗裝置圖

【成果分析】

電腦終端顯示的實驗數(shù)據(jù)如下圖5 和圖6 所示,可見,實驗結束后的氧氣含量降至5%左右,此時壓強降至83.0 kpa左右,分析數(shù)據(jù)可知壓強下降了約17%,氧氣含量下降了約16%,二者的差值接近。

圖5 氧氣含量隨時間的變化

圖6 壓強隨時間的變化

圖7 研究物質成分的一般思路與方法

5.以史為鑒,學評結合

【問題5】歷史上是如何測定氧氣含量的?

【教師】回顧拉瓦錫的實驗,引導學生思考如下幾個問題:

①拉瓦錫的實驗原理與本節(jié)課的實驗設計原理有何差異?

②拉瓦錫的實驗為何不能作為課堂上的探究實驗?

③對比分析如何利用物質分離測定某成分含量。

【交流與評價】

任務1:角色扮演,談談自己本節(jié)課的收獲。

任務2:完成課后知識、能力、素養(yǎng)測評。

任務3:完成五點量化評價表。

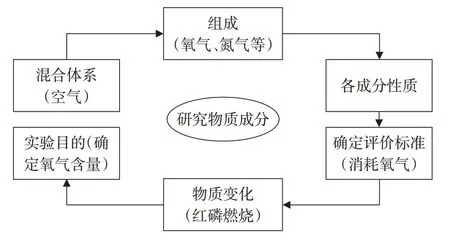

6.方法提煉

師生共同提煉研究物質成分的一般思路與方法:

五、教學反思

1.先學后教,以學定教

學生從“學會知識”轉變?yōu)椤皶弥R”,同一個知識點有不同功能,比如檢查氣密性的實驗在本課例中可以作為判斷空氣存在的證據(jù),也可以將看不見的氣體的體積轉化為看得見的水的體積,化無形為有形。多角度認識學生已有的知識經(jīng)驗,診斷出學生對實驗證據(jù)意識的認識水平。進而從跨學科的角度尋找空氣成分的存在證據(jù),將“已知”轉化為“素材”,幫助學生在新情景下運用舊知識,通過分析建構出新知識(空氣成分),增強開放性與融合性,拓寬學生思維的廣度,也幫助學生認識化學是物質的,物質是有類別的,初步建立物質類別觀。

2.數(shù)字化實驗顯化教學成果

從“感性認知—定性分析—半定量分析—定量測定”等多角度辨析空氣的成分及氧氣含量,培養(yǎng)學生獨立思考和創(chuàng)新思維。本節(jié)課中,筆者采用手持技術定量測定紅磷燃燒過程中氧氣含量、壓強的變化過程,帶領學生直觀地觀察實驗曲線,培養(yǎng)學生宏觀實驗、符號、曲線相結合的多重表征的思維能力。

為了綜合評價探究性實驗和數(shù)字化實驗的教學效果,本節(jié)課采用表現(xiàn)性評價與總結性評價相結合的評價方式,從物質組成、性質、變化以及探究思路、操作方法等角度進行評價,依托核心的實驗活動,確定具體的評價內容,并通過學生的行為表現(xiàn)來描述不同層次學生的不同水平[6]。

筆者通過紙筆測試法,采用課前+課后知識、能力、素養(yǎng)等角度進行綜合測評,并采用課后五點量化表評價,選取深圳市某中學參加探究與創(chuàng)新實驗教學的學生,共發(fā)放調查測評98 份,收回有效答卷95 份,約占測評人數(shù)的97%測評結果顯示具體數(shù)據(jù)分析如下表5,可見,學生的知識、能力、素養(yǎng)三個模塊的檢測結果均有提升,本節(jié)課的教學具有一定的效果。

表5 前后測得分率對比分析

教學完成后,采用問卷調查法調查學生對本節(jié)課的反饋與評價,調查問卷共有8道題,采用李克特式五點量化計分表,選項包括:非常同意、同意、一般、不同意、非常不同意,分別記為5、4、3、2、1分,最后兩道題為反向問答。從本次調查問卷的結果來看,學生對本節(jié)課的滿意度較高,正向得分均分在4.5以上,反向得分均分在1.4 以下,其中關于多角度探究空氣中氧氣含量的題目均分達到4.8以上,說明通過本研究,學生的創(chuàng)新思維能力、實驗探究能力、定量化實驗設計能力均有所提高,初步達到基于經(jīng)驗遷移到推理論證的探究水平。但是,問卷數(shù)據(jù)也體現(xiàn)了學生定量分析氧氣含量和壓強的變化曲線的能力較弱,在今后的教學中仍需要加強從宏觀現(xiàn)象到定量分析的實驗設計及數(shù)據(jù)處理的能力培養(yǎng)。

3.探究中體驗,體驗中創(chuàng)新

傳統(tǒng)的探究性教學容易走向兩個極端。一是在教師的嚴密布局下展開的,造成教師放手的假象。二是將課堂全部交給學生,沒有任何情景的預設,造成課堂效率低下,教學處于無序的狀態(tài)[7]。筆者認為,開展有效的探究與創(chuàng)新實驗課堂,教師要把握好“放手”與“引導”的關系,例如可強調以學生為中心,教師只是引導學生選擇合適的實驗試劑、設計實驗方法、進行交流評判、指導歸納總結等。

在新課標的引領下,筆者通過5 個問題導向步步深入:“集氣瓶是空的嗎”→“空氣是單一的嗎”→“空氣中氧氣含量是多少”→“如何精確定量測定氧氣含量”→“歷史上是如何測定氧氣含量的”,一步步引導學生從自己所學過的物質中尋找能消耗空氣中氧氣的試劑探究空氣中氧氣含量,并自己設計實驗進行驗證。基于教師的引導,學生的研究方向更加明確,探究實驗更加有針對性。