目標導向液體治療在腦腫瘤切除術中應用效果的meta分析

侯有玲,李 奕,關紅玉,羅紅霞

(重慶醫科大學附屬永川醫院 麻醉科,重慶 402160)

目前我國腦腫瘤發病率為7.72/10萬,處于世界中上水平,但龐大的人口基數使得年發病數全球最多[1]。手術切除是治療腦腫瘤的主要方法。腦腫瘤切除術的圍手術期麻醉管理目標是:在維持內環境和血流動力學穩定的前提下,保持腦氧供需平衡和腦血管自主調節能力,避免顱內壓升高,最大限度地減少術后并發癥的發生[2]。液體治療是神經外科圍手術期治療的重要組成部分。越來越多的證據表明術中液體治療可能影響術后結果[3-4],而目前圍術期液體的種類選擇和最佳用量存在相當大的爭議。傳統的術中補液方案包括限制性和開放性補液,往往導致組織灌注不足、腦水腫等并發癥。為達到最佳的容量狀態,必須避免液體不足和補液過度,使用客觀參數制定個體化的補液方案[5]。目標導向液體治療(Goal-Directed Fluid Therapy,GDFT)是基于某一特定血流動力學指標實施補液,從而達到增加心輸出量、提升組織器官灌注及氧供的個體化補液策略[6-7]。以往大量臨床文獻表明,目標導向液體治療可減少并發癥,縮短住院時間,改善預后[8-11]。因此,我們采用meta分析的方法評價GDFT在腦腫瘤切除術中的應用效果,以期為該方案的應用提供參考。

1 資料與方法

我們基于PRISMA原則對GDFT在腦腫瘤切除術中的作用進行了系統的綜述。注冊信息可在PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/prospero)查詢。注冊號:CRD42022323234。

1.1納入排除標準

1.1.1研究類型 國內外關于腦腫瘤切除術中應用目標導向液體治療的隨機對照試驗(RCT),為公開發表的中英文全文文獻。

1.1.2研究對象 擇期行腦腫瘤切除術的成年患者,性別不限,無嚴重的呼吸循環系統疾病,無嚴重的肝腎功能障礙。

1.1.3干預措施 試驗組根據特定血流動力學指標進行目標導向液體治療,對照組根據生命體征、尿量、丟失量等進行常規液體治療。

1.1.4結局指標 心臟指數(CI)、平均動脈壓(MBP)、頸靜脈球混合血氧飽和度(SjvO2)、血乳酸(Lac)含量、神經功能缺損評分(NIHSS)、簡易智能量表(MMES)評分。

1.1.5排除標準 重復發表文獻、非所需對照分組文獻、非所需結局指標文獻、無法獲取全文的文獻。

1.2檢索策略 計算機檢索Pubmed 、Embase、Cochrane Library、Web of Sicense、VIP、CNKI、WangFang Database、CBM數據庫,自建庫至2022年4月發表的文章。中文檢索詞為:目標導向液體治療、腦腫瘤、顱內腫瘤等。英文檢索詞為:goal directed、goal targeted、goal oriented、fluid therapy、brain tumor、intracranial tumor。采用主題詞和自由詞相結合的方式進行檢索。以Pubmed為例,檢索策略為:[(goal directed) OR (goal targeted) OR (goal oriented)] AND (fluid therapy) AND [(brian tumor) OR (intracranial tumor)]。

1.3文獻篩選和資料提取 通過閱讀題目和摘要對計算機檢索獲得的文獻進行初步篩查,對符合納入排除標準的文獻閱讀全文進行復篩。以上步驟均由兩名研究員獨立進行,若兩人意見不同,則進一步討論解決,必要時交由第3名研究員協助解決。

1.4納入研究偏倚風險評估 按照Cochrane評價手冊推薦的偏倚風險評估標準,從隨機序列產生、分配隱藏、盲法實施、數據完整性、選擇性報告、其他偏倚六個方面對納入的文獻進行質量評估。

1.5統計學方法 采用RevMan5.3軟件和Stata SE16.0軟件對納入研究進行數據分析處理。采用Cochran’s Q統計量和Mantel-Haenszel卡方檢驗對研究結果間異質性進行分析,檢驗水準α=0.1。若P≥0.1且I2≤50%,各納入研究間無統計學異質性,采用固定效應模型;若P<0.1和(或)I2>50%,各納入研究間存在統計學異質性,采用隨機效應模型。通過繪制漏斗圖和Egger’s檢驗對文獻進行發表偏倚風險評價。對存在異質性的結局指標進行敏感性分析評估研究結果的穩定性。

2 結 果

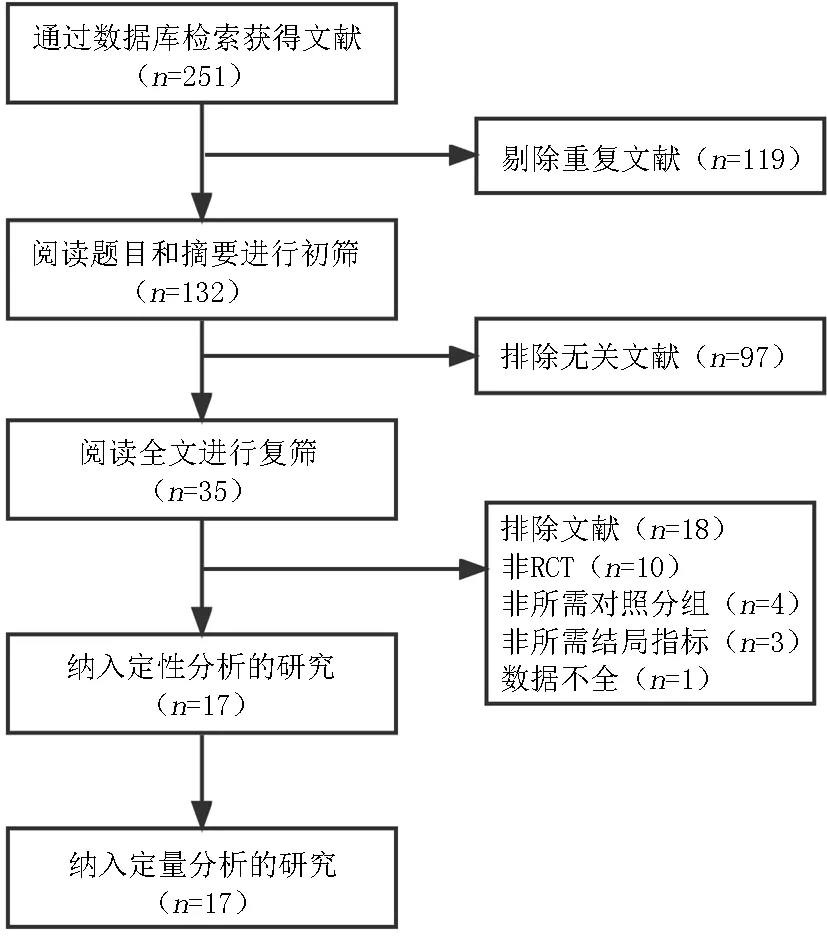

2.1文獻篩選結果 計算機檢索到相關文獻251篇,通過Endnote軟件剔除重復文獻后獲得132篇,初篩不符合納入排除標準文獻后獲得35篇,閱讀全文排除非隨機對照試驗、非所需結局指標、非所需對照分組及無法獲取全文的文獻后最終共納入17篇[12-28],其中英文文獻2篇,中文文獻15篇,共計962例。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1 納入文獻篩選流程圖Fig.1 Flow chart of included literature screening

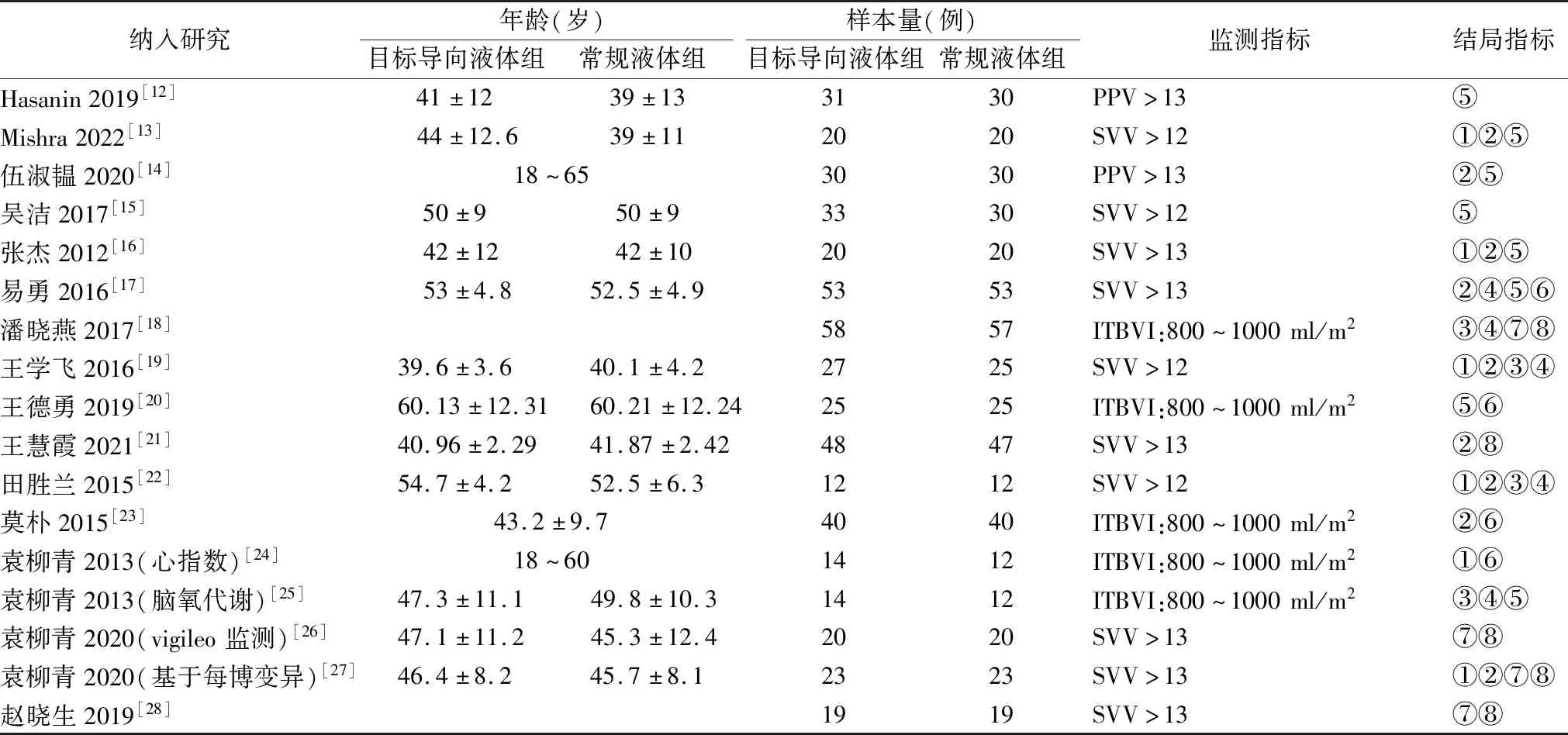

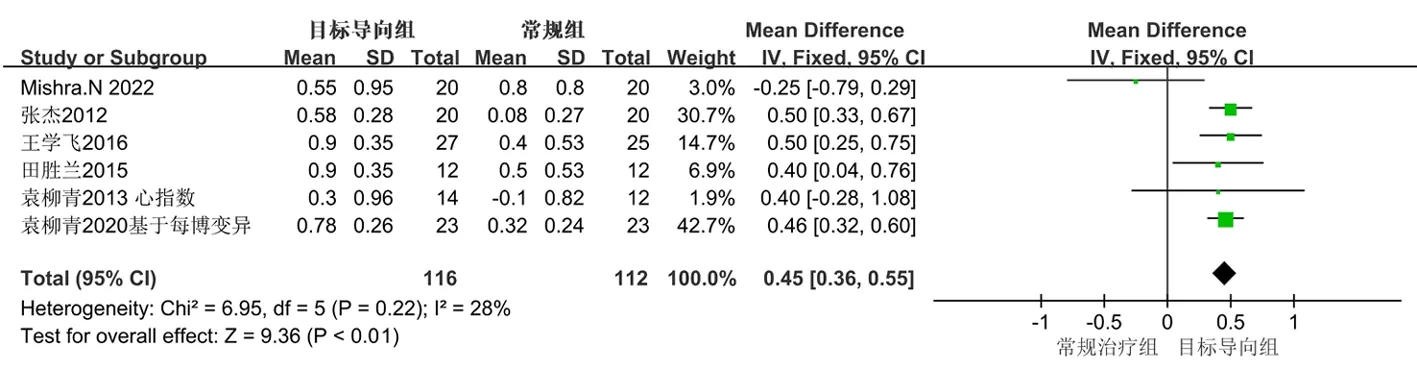

2.2納入研究基本特征與偏倚風險評估 納入研究的基本信息見表1。并非每篇文獻均包含所有結局指標,僅對文獻包含的指標進行分析。偏倚風險評估結果見圖2。

2.3Meta分析結果

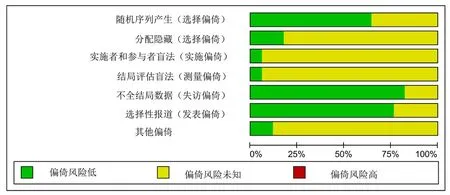

2.3.1術前術后CI變化 共納入6個RCT[13,16,19,22,24,27],共228例患者。各研究間無明顯異質性(I2=28%,P=0.22),采用固定效應模型進行分析。結果顯示,手術結束時目標導向組相比于常規液體組CI增加,差異有統計學意義[MD=0.45,95%CI(0.36,0.55),P<0.01],見圖3。

表1 納入研究基本特征Tab.1 Basic characteristics of the eligible studies

圖2 納入研究風險評估Fig.2 Risk assessment of eligible studies

圖3 兩組術畢CI分析Fig.3 CI analysis in the two groups at the end of operation

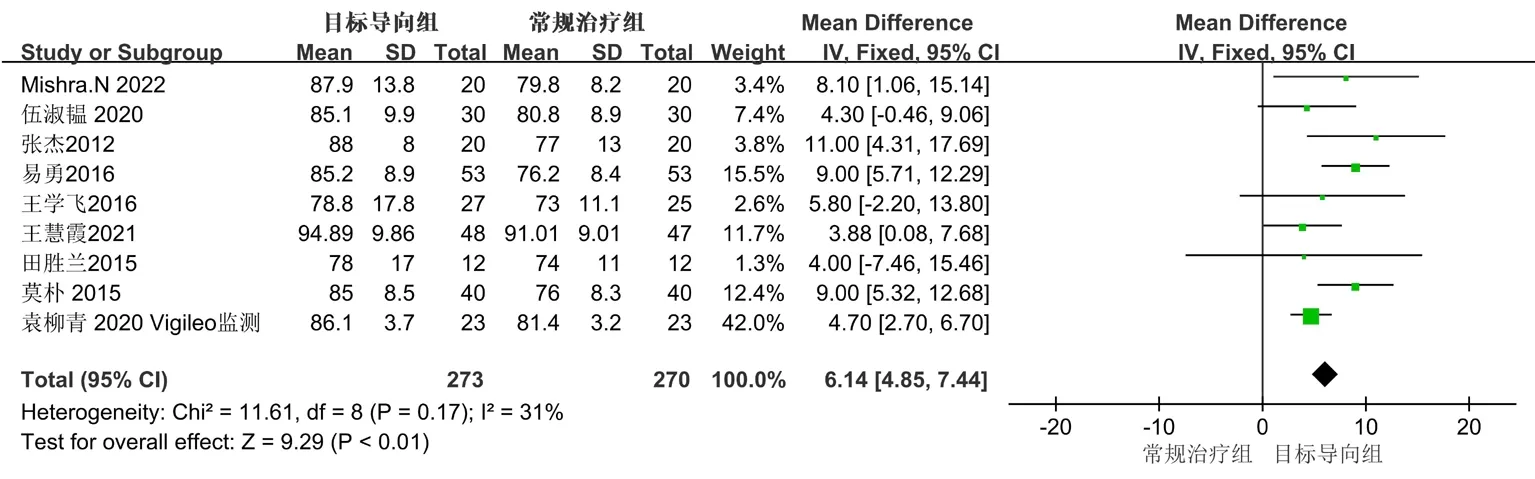

2.3.2術畢MBP 共納入9個RCT[13-14,16-17,19,21-23,26],共543例患者。各研究間無明顯異質性(I2=31%,P=0.17),采用固定效應模型進行分析。結果顯示,術畢時目標導向組MBP高于常規液體組,差異有統計學意義[MD=6.14,95%CI(4.85,7.44),P<0.01],見圖4。

2.3.3術中SjvO2

2.3.3.1切開硬腦膜后1h的SjvO2共納入4個RCT[18-19,22,25],共217例患者。各研究間存在異質性(I2=70%,P=0.02),采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,切開硬腦膜后1 h目標導向組SjvO2高于常規液體組,差異有統計學意義[MD=4.77,95%CI(2.58,6.96),P<0.01],見圖5。

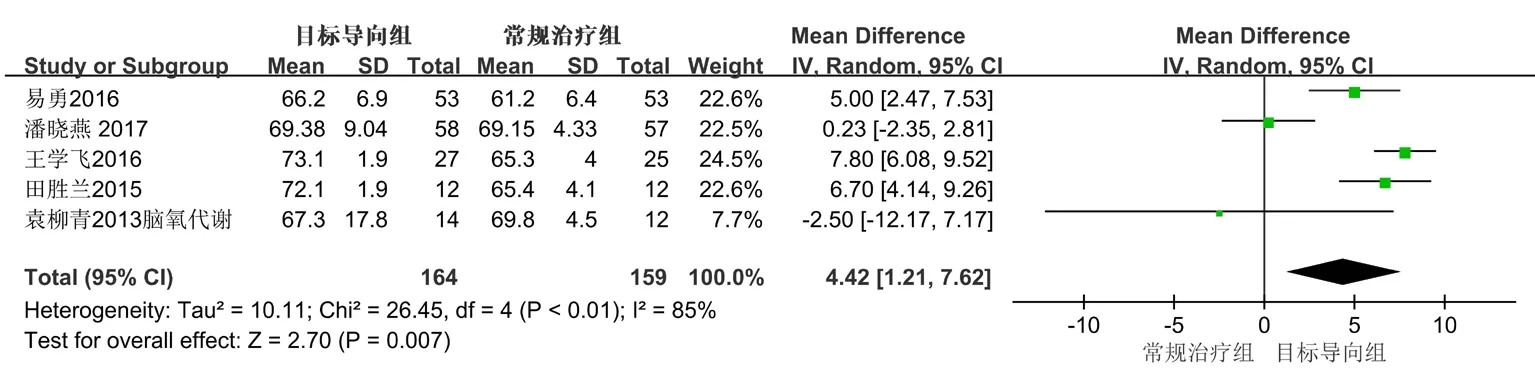

2.3.3.2術畢SjvO2共納入5個RCT[17-19,22,25],共323例患者。各研究間存在異質性(I2=85%,P<0.01),故采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,手術結束時目標導向組SjvO2高于常規液體組,差異有統計學意義[MD=4.42,95%CI(1.21,7.62),P=0.007],見圖6。

2.3.4術畢Lac 共納入8個RCT[12-17,20,25],共446例患者。各研究間存在異質性(I2=73%,P=0.0004),故采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,手術結束時目標導向組Lac水平更低,差異有統計學意義[MD=-0.57,95%CI(-0.77,-0.37),P<0.01],見圖7。

2.3.5術后NIHSS評分 共納入4個RCT[17,20,23-24],共262例患者。各研究間無明顯異質性(I2=0,P=0.95),故采用固定效應模型進行分析。結果顯示,目標導向組術后24 h的NIHSS評分低于常規液體組,差異有統計學意義[MD=-2.95,95%CI(-3.85,-2.05),P<0.01],見圖8。

圖4 兩組術畢MBP分析Fig.4 MBP analysis in the two groups at the end of operation

圖5 切開硬腦膜后1h的SjvO2分析Fig.5 SjvO2 analysis 1 hour after incision of the dura

圖6 術畢SjvO2分析Fig.6 SjvO2 analysis at the end of operation

圖7 兩組術畢LacFig.7 Lac of two groups at the end of operation

2.3.6術后MMES評分

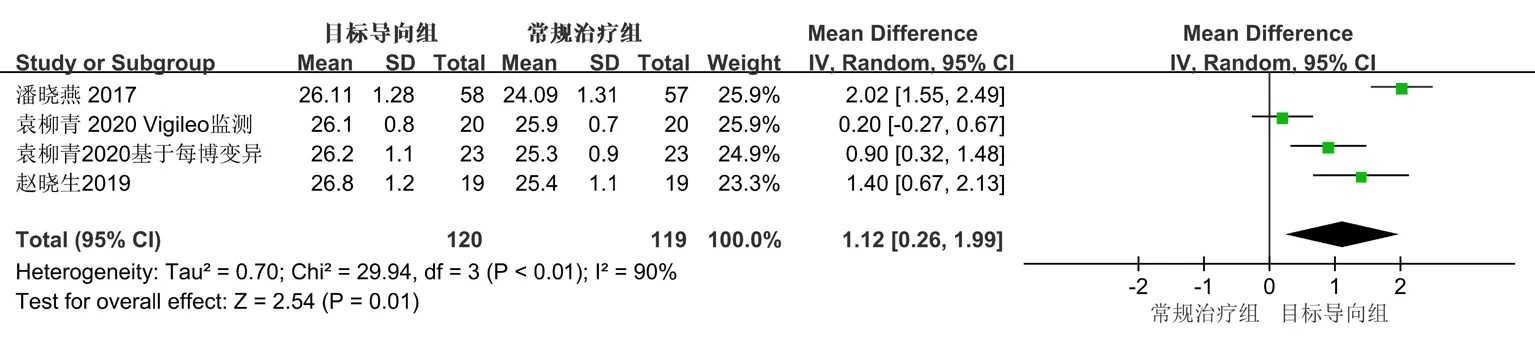

2.3.6.1術后1天MMES評分 共納入4個RCT[18,26-28],共239例患者。各研究間存在異質性(I2=90%,P<0.01),故采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,相對于常規液體組,目標導向組在術后1天的MMES評分更低,差異有統計學意義[MD=1.12,95%CI(0.26,1.99),P=0.01],見圖9。

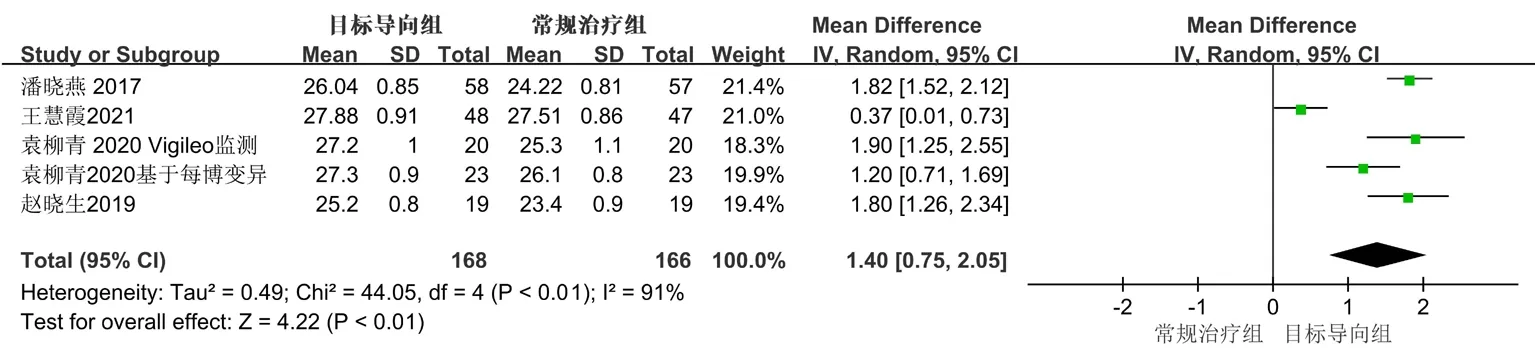

2.3.6.2術后3 d MMES評分 共納入5個RCT[18,21,26-28],共334例患者。各研究間存在異質性(I2=91%,P<0.01),故采用隨機效應模型進行分析。結果顯示,相對于常規液體組,目標導向組在術后3天的MMES評分更低,差異有統計學意義[MD=1.40,95%CI(0.75,2.05),P<0.01],見圖10。

圖9 術后1 d MMES評分Fig.9 MMES score at 1 day postoperatively

圖10 術后3 d MMES評分Fig.10 MMES score at 3 days postoperatively

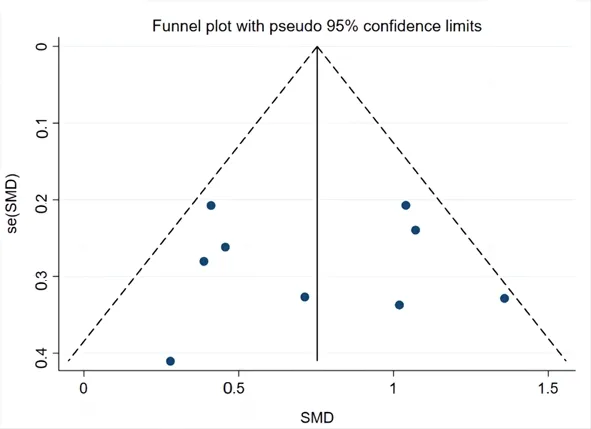

2.4發表偏倚和敏感性分析 對納入研究數量較多的結局指標(術畢MBP)繪制漏斗圖,各研究左右分布基本對稱,定性分析不存在明顯發表偏倚,見圖11。進一步對各指標進行Egger’s檢驗,P值均大于0.05,定量分析研究不存在明顯發表偏倚。逐個剔除各項研究進行敏感性分析,分析結果提示研究結果穩定,見圖12。

圖11 漏斗圖Fig.11 Funnel plot

圖12 敏感性分析 a.切開1 h SjvO2;b.術畢SjvO2;c.術畢Lac;d.術后1 d MMES評分;e.術后3 d MMES評分Fig.12 Sensitivity analysis a.SjvO2 1 hour after incision of the dura;b.SjvO2 at the end of operation;c.Lac at the end of operation;d.MMES score at 1 day postoperatively;e.MMES score at 3 days postoperatively

3 討 論

神經外科腫瘤手術操作精細,麻醉要求高,圍手術期易受多種因素影響[29]。根據腫瘤類型不同,圍術期麻醉需要關注的重點不同[30];根據腫瘤所在位置不同,其術中對液體的需求也可能不同[31]。神經外科醫生偏向于圍術期采用限制性液體療法,并在術中使用甘露醇等脫水劑,從而達到降低腦組織水腫、提供良好手術視野的效果;而由于術前禁食禁飲、高顱壓導致的嘔吐、術中失血等,患者通常處于液體負平衡狀態;麻醉醫生往往面臨血容量不足、血流動力學不穩定、腦組織灌注不足、氧供需失衡等問題。眾所周知,術中血容量不足會導致繼發性腦損傷,一些數據表明液體超負荷同樣存在潛在風險[32]。最近的數據(神經重癥監護領域內外的數據)表明,腦損傷患者的液體管理可能會對遠期預后產生影響[33-35]。因此,優化的個體化圍術期液體管理顯得尤為重要。

自1988年以來,Shoemaker等將血流動力學 GDFT 引入高危手術患者的圍手術期護理中,越來越多的證據表明 GDFT 在手術中的益處[36]。本研究結果顯示,與常規液體組相比,GDFT組術后心臟指數(CI)升高,平均動脈壓(MBP)升高,頸靜脈球混合氧飽和度(SjvO2)升高,血乳酸(Lac)含量降低,神經功能缺損評分(NIHSS)評分降低、術后簡易智能量表(MMES)評分升高。這些結果提示,GDFT在維持腦腫瘤切除術患者循環穩定、改善腦組織氧代謝、恢復術后早期認知功能方面具有積極作用。這與之前的研究結果一致:Luo等[37]發現,在接受腦部手術的高危患者中,術中GDFT策略與Lac、ICU住院時間、費用和術后并發癥的降低顯著相關。Zhang等[38]發現GDFT可以維持老年椎管狹窄患者俯臥位圍手術期血流動力學的穩定,改善組織器官灌注和氧供需的平衡,降低術后早期認知功能障礙(POCD)的發生率。Tang等[39]提示GDFT在快速通道麻醉下經腹腔鏡胃癌根治術中有較好的效果,對維持血流動力學穩定、減少全身炎癥、減少術后并發癥有積極作用。

本研究的局限性:①納入的研究多為國內研究,國外研究太少,可能存在選擇性偏倚。②部分結局指標的納入研究間存在異質性,由于納入研究數量較少,未進行亞組分析,考慮異質性與樣本量少,試驗設計方案、測量方法不同等相關。例如,各研究補液時間點不同,各試驗組基于不同血流動力學監測指標SVV、PVV、ITBVI實施補液,術后MMES的評估受被評估者年齡、術前認知水平、文化程度,評估者主觀感受的影響[40]。③由于報道術后并發癥的研究數量較少,且報道的并發癥分類不同,我們沒有對術后并發癥進行分析。以后還需要更多高質量、多中心的隨機對照試驗對臨床提供更科學的依據。