古香今看

劉漢哲

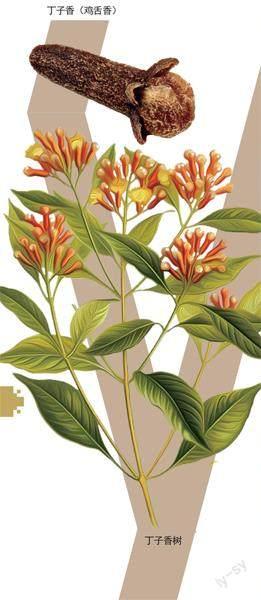

東漢桓帝年間,一位名叫刁存的侍中有很嚴重的口臭,每當他向桓帝奏事,桓帝都皺著眉頭,卻不好明說。某天,桓帝賜了一件形如釘子的東西給刁存,命他含到嘴里。刁存不知為何物,卻也只好遵命。這東西入口后,刁存只覺辛辣刺口,便以為是桓帝賜死的毒藥。

退朝后,刁存匆忙回家與家人交代后事。恰好有朋友來訪,朋友得知后感覺此事蹊蹺,便讓刁存把“毒物”吐出來看看。刁存吐出后,一股濃郁的香氣洋溢而出。朋友認出這枚釘子狀的東西其實是上等名貴的“雞舌香”,所謂“賜死”原來是虛驚一場。

“雞舌香”又名丁子香或丁香,它可不是我們熟知的丁香花,而是東漢時一種名貴的進口香藥,含之能避口臭,可謂古人的“口香糖”。

事實上,倘若你生在古代中國,不論你是否刻意追求雅致,你的生活似乎都離不開香。

中國古代史上的政治、經濟、文化等多個領域都有香料的身影。縱觀中國歷史,凡是太平盛世,香文化都有巨大的發展。

西漢早期,熏香就已在貴族階層流行開來,既用來熏房間、衣服和被子,也用于宴飲、歌舞等娛樂活動。人們還會把沉香、檀香塊浸泡在燈油里,點燈時就會有裊裊香煙飄散出來,奇妙無比。自刁存事件之后,朝廷官員“含雞舌香伏奏事”便成了一時風氣,后逐漸演變成了一種宮廷禮制,成為漢代用香之風盛行的標志。

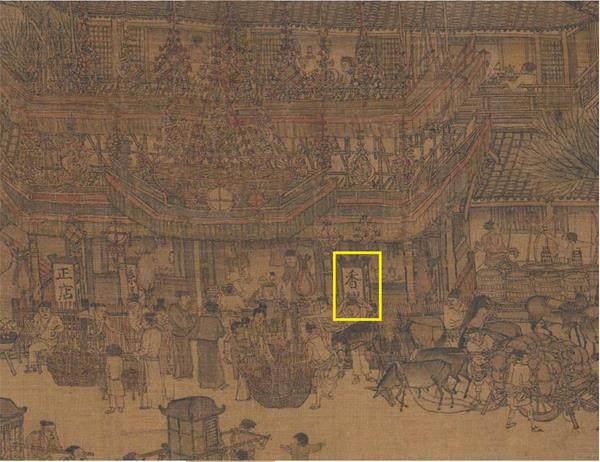

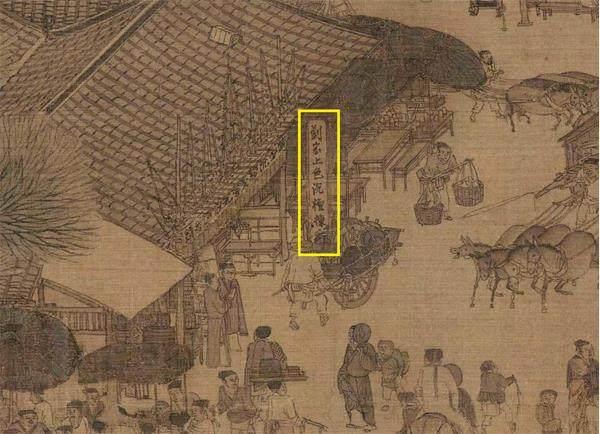

《清明上河圖》中的各式香鋪

盛唐時期,不單宗教儀式需要焚香,唐代的上層貴族也極愛使用香料。他們的身上散發著香味,其庭院住宅內也幽香撲鼻。當時的男子還會“斗香”,唐中宗時就有一種高雅的聚會,大臣們在會上各攜名香,比試優劣。皇帝有時也會賞給大臣“衣香”,將衣香放進收存的衣服,可以殺菌防蟲,也能讓衣服沾染香氣,正如白居易所說“開箱衣帶隔年香”。

宋代是香文化發展的鼎盛時期,從宮廷閨閣到民間巷陌,從文人墨客到平民百姓,都有焚香的習慣。那時,街市上有各式香鋪,酒樓里有隨時向顧客供香的香婆,端午節還有焚香、浴蘭的風俗。坊市中不光賣香,有時連空氣都是香香的。元宵之夜,女子們敷著各種香味的香粉,掛著錦制香袋,穿著薰過的香衣,笑語盈盈地在人群中走過,只有衣香猶在暗中飄散。“寶馬雕車香滿路”“笑語盈盈暗香去”正是對宋代都市景象的生動描畫。既然宋代的香已經無處不在,那自然不能缺席當時的重要工藝——制墨。人們常以麝香、雞舌香、龍腦香等入墨,寫完字,紙上和書房都是香香的。

宋代時期,香品的配方種類也不斷增加,而且在造型上更加豐富多彩。除了香丸、線香、塔香等,人們還廣泛使用印香。印香也稱篆香,是一種把多種香粉用模具壓印成固定字形或圖案的香品,既有創意又不失內涵。從一端點燃印香,可以看著字或圖案一點點被燒掉。某些印香還被用作計時的工具,比如“百刻香”,它將一晝夜劃分為一百個刻度,點其一端,依香上的篆形印記,燒盡計時。

人類使用天然香料的歷史極其久遠,四大文明古國都與香料結下不解之緣:在炎帝神農時代,我國古人就采集有香氣的物品用于祭祀、敬天和喪葬;古埃及法老的尸體用香料防腐保留至今;在古巴比倫,人們把香料、寶石和黃金并列為“三寶”;古印度的香料主要用于宗教儀式,如今印度人在舉行宗教儀式時也總要熏香、灑香,信徒還經常給寺廟進獻用茉莉花等帶有香味的植物編織的花環。

中國古代的香不僅用處多樣,而且盛香、用香的器具也十分講究。

中國人在室內焚香的習俗自戰國時期就已開始,但專為焚香而設計的爐具卻遲至漢代才出現。漢代焚香的主要香具是博山香爐,此外還有香枕、能直接放在衣物中熏香的“熏籠”,以及能蓋在被子里用的“被中香爐”,即“熏球”。

清中期竹雕海棠式鏤空香盒

錯金銅博山爐

鴨型熏爐

至唐代,傳統的博山爐仍在使用,此外還出現了大量用金、銀制作的香爐,其樣式繁雜,通常是飛禽走獸的形象,如鴨子、大象、獅子等,裊裊香煙就是從這些動物造型香爐的孔里飄出來的。香斗在唐代也很流行,它是一種帶有長長握柄的小香爐,柄頭常雕飾蓮花或瑞獸,香斗所燒的多為香粉或香丸。不過,在唐代琳瑯滿目的香具中,制作最為精妙絕倫的當數“香囊”——與我們印象中的錦制香囊完全不一樣,它實際上就是漢代所用的“熏球”,只不過外觀更加華美精致,也換了一個更加雅致的名字。相比于用來熏被子,貴族婦女更喜歡將小巧玲瓏的香囊隨身攜帶,所到之處香氣襲人。

宋代最流行的香具自然是瓷香具。宋代燒瓷技藝高超,汝、官、哥、定、鈞五大名窯都制作過大量瓷香爐。

在元明清時期,開始流行香爐、香盒(盛放香料)、香瓶(裝置香鏟、香箸和香匙)、燭臺等搭配在一起的組合香具。明朝宣德年間,宣宗皇帝曾親自督辦,差遣工匠制造了一批銅制香爐,這就是蓋世絕倫的“宣德爐”。有別于常見銅爐,宣德爐由黃銅鑄成,工藝精湛,是中國晚期銅器中最為重要的一類。

香在中國的文明發展歷程中有著重要意義,我們現在過端午節時仍要在門上掛艾葉,這也算是對古代香文化的一種傳承。如今,香精(人工合成香料)成為制香的主要原料,但其香味、品質只是接近而遠遠不能與天然香料相媲美。時至今日,古時彌漫整個社會的“香霧”早已煙消云散,作為香文化重要載體的古代香具也無法適應和滿足現代人的需求,但卻昭示著香文化曾經的繁榮,也啟發和吸引更多知香、好香、興味于傳統文化的人們去作新的思考。

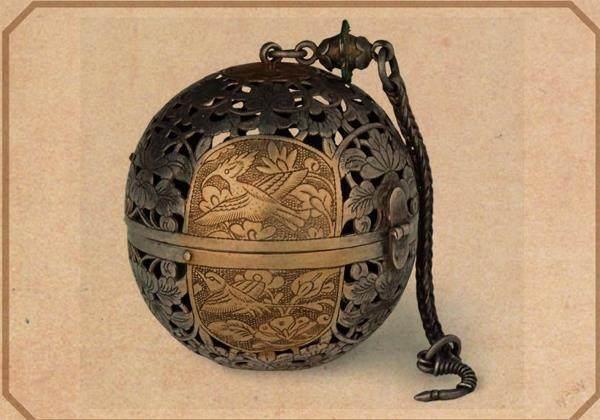

花鳥紋鎏金銀熏球( 香囊)

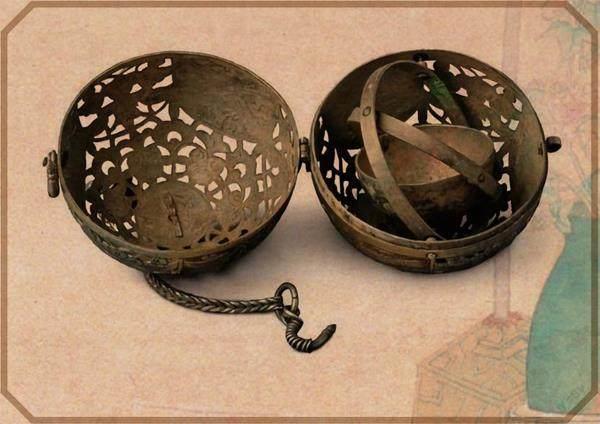

鎏金銀熏球內部構造

《斜倚熏籠圖》(局部)

熏球的外殼是一個金屬球,帶有長鏈,球體鏤空并分成上下兩半。熏球內部的裝置則巧妙運用了與現代陀螺儀相同的原理:在球體內安裝兩個可以轉動的同心圓環,環內再裝一個與圓環相連的小圓缽。無論熏球怎樣滾動,小圓缽都會在重力作用下自動調整保持水平,這樣小圓缽里盛放的香品始終都不會傾出,讓人不得不感嘆古人的審美與巧思。

嗅覺疲勞的情況在生活中經常出現,比如當你剛走進房間時聞到很濃的香水味,但過一段時間之后,你就對這種氣味沒有反應了,甚至會認為這種氣味已經消失。但實際上,這種氣味仍然存在,只是你的鼻子已經習慣了它而已。為什么會這樣呢?這是因為,當嗅細胞不斷被同一種氣體分子刺激一段時間之后,它對這種刺激的敏感度就會降低。當然,并不是嗅細胞沒有盡到“義務”,事實上,它已經將信息報告給了大腦,只不過大腦在反復接收同樣的信息以后就對此反應遲鈍,因此才聞不出原來的氣味。

出現嗅覺疲勞也并不總是壞事,比如它可以幫你忽略掉你吃過大蒜后的口臭,當然僅限于你自己,別人還是聞得到。