中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病配伍規律研究

杜爭, 吳宿慧, 李寒冰, 李根林*, 徐江雁

(1.河南中醫藥大學藥學院, 鄭州 450046; 2.河南中醫藥大學, 鄭州 450046; 3.河南省健康衰老產業工程研究中心, 鄭州 450046)

近現代以來,中西藥結合發展取得了長足發展。《醫學衷中參西錄》[1]作者張錫純認為:“欲求醫學登峰造極,誠非溝通中西醫不可”。全國名中醫劉寶厚教授經過多年臨床探索,提出“中西醫雙重診斷,中西藥有機結合”的臨床醫學模式,認為中醫病名多以癥狀命名,而辯證論治才是中醫的精髓。中醫的辯證與西醫的診斷應有機結合起來,這樣才能全面地了解患者情況,準確判斷中西藥各自的治療優勢,取長補短,進行中西醫結合治療[2]。諾貝爾醫學獎獲得者屠呦呦在諾貝爾醫學獎頒獎典禮也說到:“中西醫藥各有所長,兩者有機結合,優勢互補,當具有更大的開發潛力和良好的發展前景[3]。中西醫結合發展,更是受到國家層面的重視,“中西醫并重”已經成為中國醫藥衛生事業發展的基本方針,國家領導人更是在多個場合強調“中西醫結合”的重要意義。有研究表明,中西醫結合在治療疾病過程中,相對于單一中醫或西醫療法具有獨特優勢,取得了較好療效,特別是新冠疫情防治中表現突出,從第五版《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行版)》開始,“中西醫并重”就成為中國防治新型冠肺炎的基本政策[4]。因此針對中西醫結合的理論和臨床研究也逐漸成為醫藥工作者的研究熱點。目前中外學者針對中西醫結合的研究,主要集中在臨床療效的報道上,而針對中西藥聯合使用的用藥規律及相互作用機制研究卻鮮見報道。

數據挖掘是指從大量的數據中通過算法搜索隱藏于其中信息的過程,目前已經在中醫藥領域得到了廣泛應用。中外諸多學者采用了數據挖掘的技術,如采用關聯規則算法分析中藥方劑中的藥物配伍規律;采用聚類分析對具有模糊性的中醫藥數據進行處理,分析中藥配伍的潛在關系[5-6]。利用數據挖掘技術對中醫藥的本質及規律的研究,在一定程度上解決了中醫藥配伍規律復雜、難以有效闡明配伍特點的難題[7-8]。網絡藥理學是一門融合了藥理學、生物信息學等多學科的系統生物學的理論技術,在研究藥物的整體性,系統性及藥物成分與疾病相互作用方面具有優勢,可從整體上闡明藥物的作用機制,與中醫的整體觀念具有一致性[9]。數據挖掘與網絡藥理學技術聯用在中醫藥研究中也得到了廣泛應用,為中醫藥研究提供了新的思路。而同時采用數據挖掘及網絡藥理學方法探究中西藥聯合用藥規律及作用機制的研究的報道也鮮見報道。

糖尿病發病機制包括遺傳、血液流變遺傳、肥胖等多種復雜因素[10-11],中國更是糖尿病患者最多的國家,二甲雙胍或鹽酸二甲雙胍是中外治療糖尿病的首選藥物,無論是單獨使用或聯合其他藥物,均在降低糖尿病患者高血糖癥狀方面具有良好療效。研究發現,二甲雙胍可通過激活腺苷酸蛋白激酶(adenosine monophosphate-activated protein kinase,AMPK),抑制糖異生基因轉錄;抑制胃腸道對血糖的吸收;同時,二甲雙胍還可通過促進外周組織對葡萄糖的攝取,發揮降血糖作用[12]。然而二甲雙胍在治療糖尿病過程中,也存在諸多不良反應,臨床常見的有伴隨腹瀉、嘔吐的胃腸道系統損傷、肝損傷、中樞神經系統等[13-14],這也限制了二甲雙胍的臨床使用。現代研究表明,中西藥聯合治療糖尿病,均取得了較好的效果,同時也減輕或消除了二甲雙胍的不良反應[15]。因此,現以糖尿病為出發點,采用數據挖掘與網絡藥理學聯機分析臨床上中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病的用藥規律、相互作用的機制,為中西醫聯合用藥、中西醫結合的發展做出貢獻。

1 資料與方法

1.1 數據來源

采用高級檢索方式,以“二甲雙胍AND糖尿病OR消渴”為關鍵詞,在中國知網(CNKI)、萬方數據庫、維普數據庫、Pubmed檢索相關文獻,檢索自建庫至2021年8月20日的文獻。

1.2 納入標準

①文獻為臨床實驗研究;②文獻需為中藥復方聯合二甲雙胍治療糖尿病;③文獻中處方完整,中藥組成及劑量明確;④用藥方式為口服。

1.3 排除標準

①動物實驗類文獻;②處方不完整,用藥劑量不明確,中藥組方含隨證加減的文獻;③重復發表的文獻;④使用二甲雙胍外,同時使用其他西藥的文獻。

1.4 數據處理

將收集到的中藥名稱、功效以及性味歸經,參考2020版《中國藥典》及《中藥大辭典》進行標準化處理。如田七、田三七同一規范為三七,生甘草、甘草、炙甘草統一規范為甘草,生山楂、山楂、焦山楂統一規范為山楂,懷山藥、淮山藥、生山藥統一規范為山藥,云苓、茯苓、赤茯苓統一規范為茯苓,生大黃、酒大黃、制大黃、大黃統一規范為大黃,山梔、梔子統一規范為梔子,山茱萸規范為山萸肉,川厚樸規范為厚樸,粉丹皮、丹皮、牡丹皮統一規范為牡丹皮,衛矛規范為鬼箭羽,元參規范為玄參,生石膏規范為石膏,地黃、生地統一規范為生地黃,醋元胡統一為延胡索,清半夏、姜半夏、法半夏統一為半夏,旱蓮草統一為墨旱蓮。

1.5 中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病的臨床用藥規律分析

將規范好的中藥復方輸入Excel中,使用IBM SPSS Statistics、進行藥物使用頻次、用量、性味歸經、聚類、關聯規則、復雜網絡等分析及可視化處理。

1.6 網絡藥理學機制研究

結合1.5節的頻率統計、關聯規則及聚類分析結果得到核心藥物,在中藥系統藥理學數據庫及分析平臺(TCMSP:https://tcmsp-e.com/)收集核心藥物化學成分,基于口服利用度(oral bioavailability,OB)≥30和類藥性(drug likeness,DL)≥0.18進行篩選,剔除無潛在靶點成分,同時結合文獻報道對篩選后的成分進行補充,最終確定其活性成分,通過Pub chem(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)檢索活性成分的Canonical SMILES,并將Canonical SMILES輸入Swiss TargetPrediction(http://www.swisstargetprediction.ch/),物種選擇智人,查詢活性成分對應靶標蛋白的基因名稱,最終確定核心藥物的活性成分及對應靶點,同時在GeneCards(https://www.genecards.org)數據庫中輸入關鍵詞“糖尿病”,收集疾病的相關靶標,在CTD(http://ctdbase.org/search/)數據庫、Swiss TargetPrediction中檢索糖尿病一線治療藥物二甲雙胍的對應靶標信息,將所獲得的靶標取并集,去除重復項,得到糖尿病的相關靶標信息;將核心中藥、二甲雙胍對應的靶點與糖尿病的靶點進行匹配,得到核心藥物治療糖尿病的關鍵靶點。構建中藥-成分-靶點關系可視化網絡;將交集靶點導入STRING平臺,將物種設置為“homosapiens”,隱藏單獨靶點,置信度設置為 0.9,構建 PPI網絡,將得到的TSV格式文件導入Cytoscape3.7.2進行拓撲分析,采用 HIPLOT分析平臺,KEGG.DB選擇 public/db/keg/has-kegg-20210326.rds,org.DB選擇org.Hs.eg.db,設置 PCuttoff:0.01,Qcuttoff:0.05,對核心靶點進行GO功能富集分析和 KEGG信號通路分析。

1.7 分子對接驗證

通過TCMSP數據庫得到核心中藥-成分-交集靶點中度(Degree)值排名靠前的成分的mol2結構,通過PDB數據庫下載蛋白互作網絡中度(Degree)值排名靠前的靶點蛋白的3D結構,使用Open Babel-2.4.1軟件、AutoDockTools-1.5.7軟件分別對小分子和靶蛋白進行加氫、去電荷等前處理,在AutoDock.1.5.7軟件將處理后的成分與靶點進行分子對接,最后通過PyMOL軟件將對接結果進行可視化。

2 結果分析

2.1 文獻納入情況

在中國知網(CNKI)、萬方數據庫、維普數據庫、Pubmed進行高級檢索,中文檢索詞為“二甲雙胍AND糖尿病OR消渴”,英文檢索詞為metformin、diabetics進行主題檢索,利用知網研學軟件進行合并去重,得到文獻189篇,根據本研究的納入及排除標準篩選后,得到151個處方。

2.2 藥物使用頻次分析

出現頻次較高的中藥分別是黃芪、茯苓、山藥、甘草、黃連、葛根。使用頻次≥20的藥物共有23味,如表1所示。

表1 聯合二甲雙胍治療糖尿病處方中使用頻次20以上的中藥

2.3 性味歸經分析

根據2020版《中國藥典》及《中藥大辭典》的分類標準,對納入的中藥的性味歸經進行統計分析,結果顯示藥性以平(36.89%)、寒(31.07%)為主;藥味以甘(32.37%)、苦(24.10%)、辛(21.58%)為主;歸經以肝經(20.09%)、肺經(16.17%)、脾經(14.55%)為主。

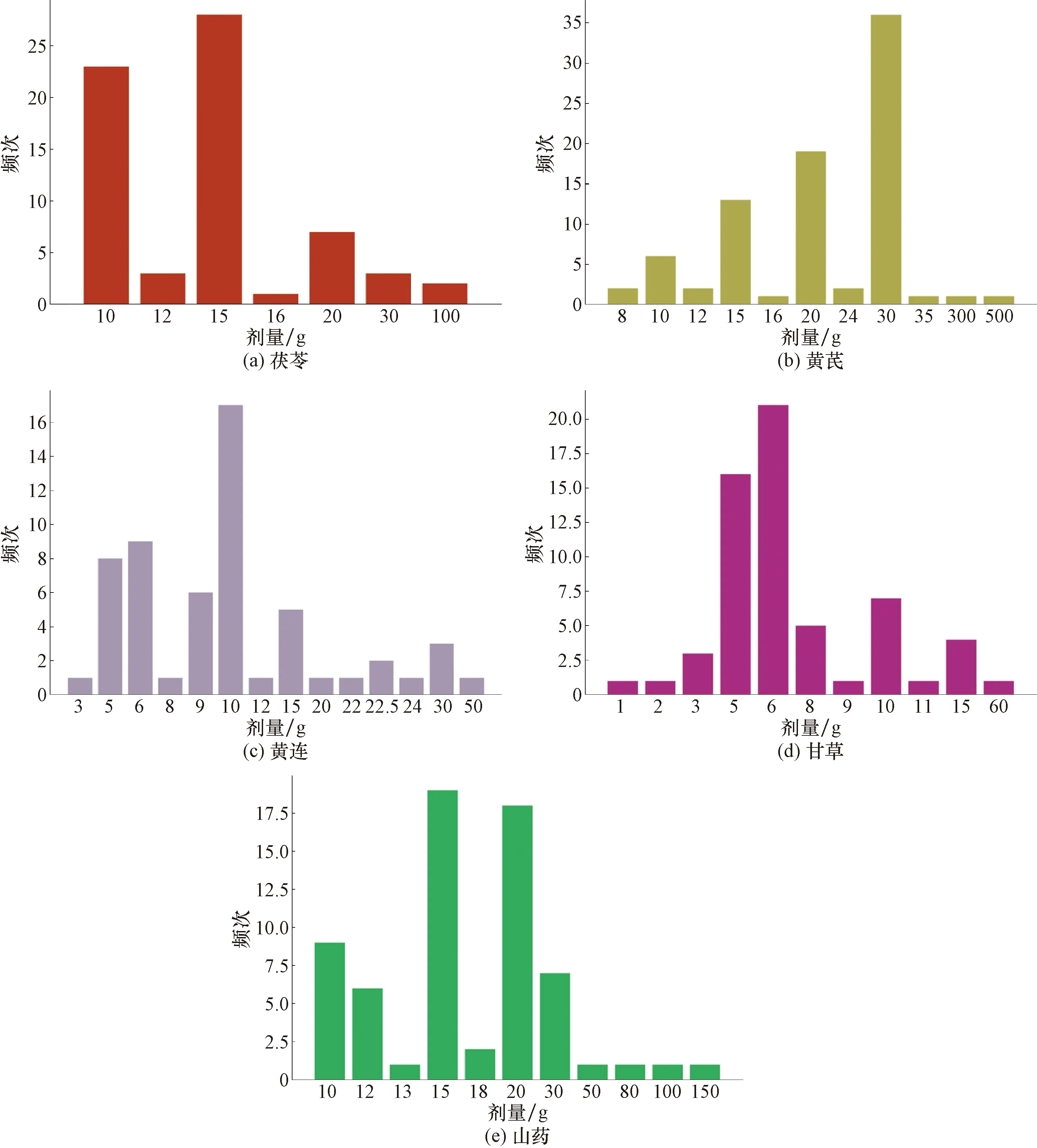

2.4 用量分析

對使用頻次排名前5的中藥(黃芪、茯苓、山藥、甘草、黃連)進行用量分析,結果如圖1所示。由圖1可知,黃芪的最大為500 g,最小劑量為6 g,臨床常用劑量為30 g;茯苓臨床最大使用劑量為100 g,最小劑量為10 g,使用頻次最高的為15 g;山藥最大使用劑量為150 g,最小劑量為10 g,臨床常用劑量為15 g;甘草使用頻次最高的為6 g;黃連使用頻次最高的10 g。

圖1 高頻中藥用量與頻次

2.5 關聯規則分析

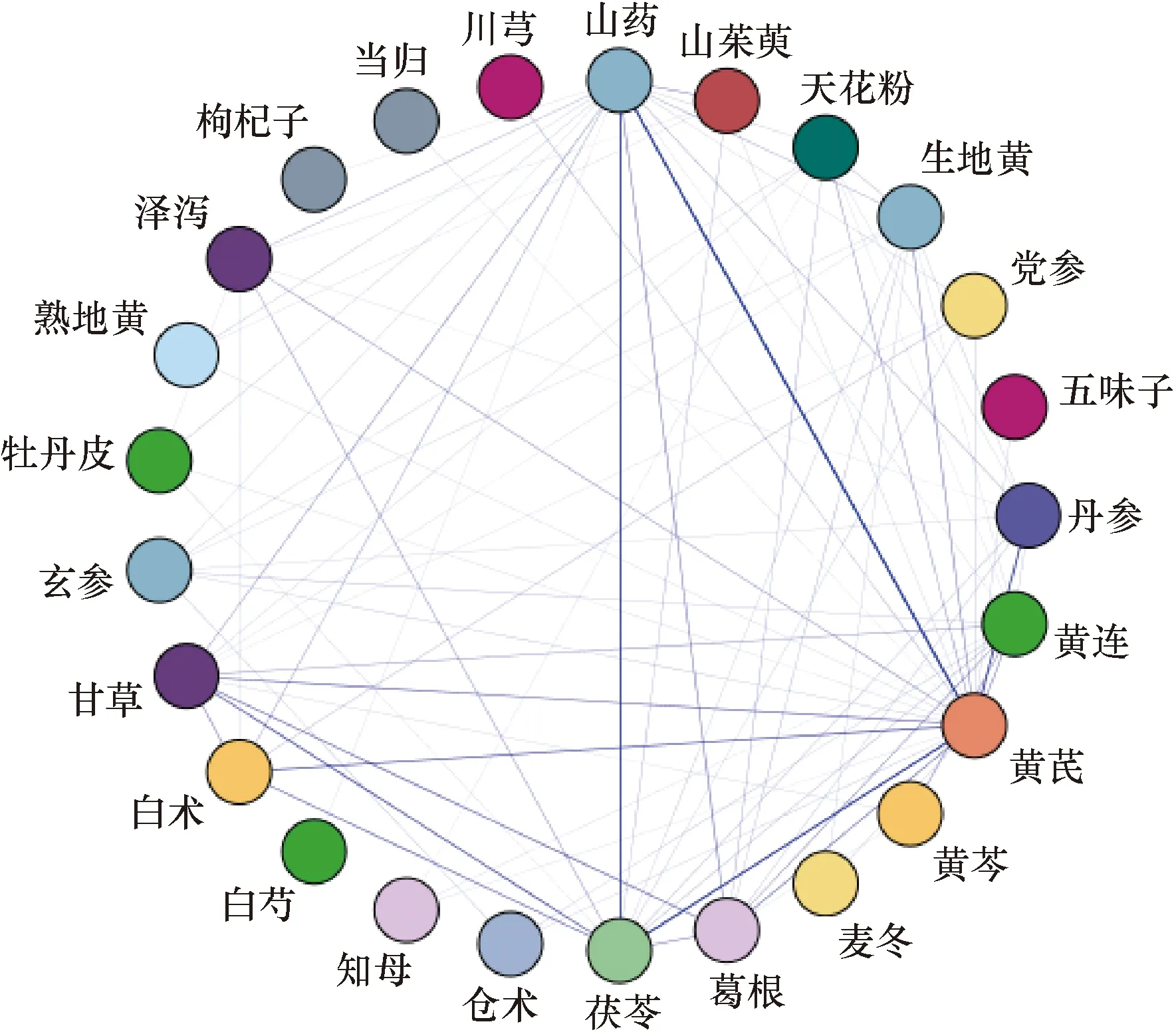

將數據整理成N和Y的格式,即用了這味藥標記為Y,沒有用這味藥的標記為N,通過源節點導入IBM SPSS Modeler 18軟件,將數據類型選擇為標記,角色為任意,與圖型選項板下的網絡相連接,選擇所有藥物,按照連接強弱分為高、中、低進行繪圖,制作出網絡圖,如圖2所示,由圖2可見,黃芪、茯苓、山藥、甘草、丹參具有較強的關聯性,其中連線的粗細代表了連接強度的大小,表明在臨床和二甲雙胍聯合治療糖尿病的中藥處方,以上藥物經常共同出現。

圖2 聯合二甲雙胍治療糖尿病(Diabetes)的中藥關聯規則

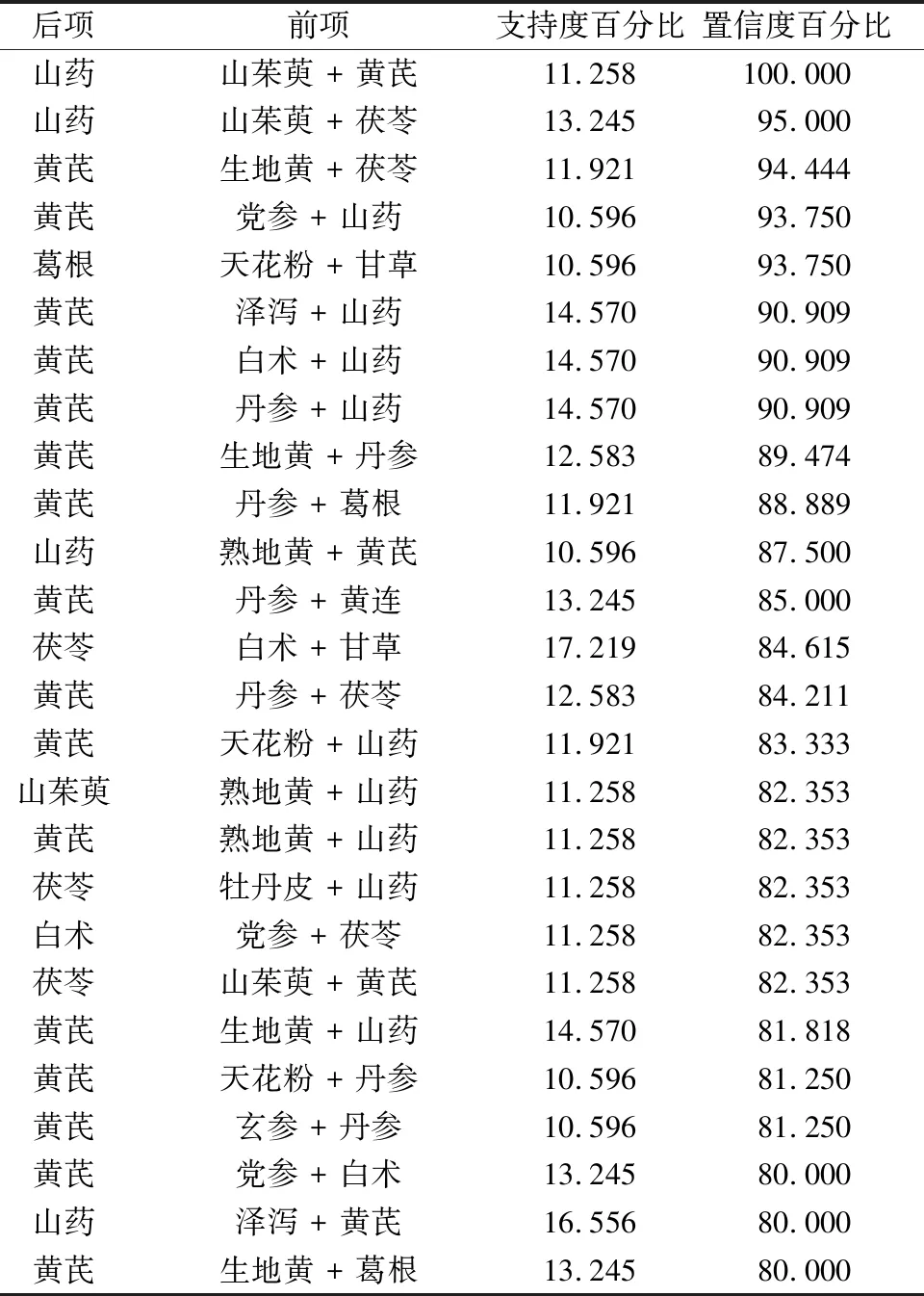

在模型選項版下選擇Apriori節點,與類型節點連接,設置最小置信度80%,最低支持度10%,最大前項為5,對藥物進行關聯規則分析,根據Apriori算法,共產生41條規則,關聯規則如表2~表4所示。

表2 藥對組合

表3 3種中藥組合關聯規則

表4 4種中藥組合關聯規則

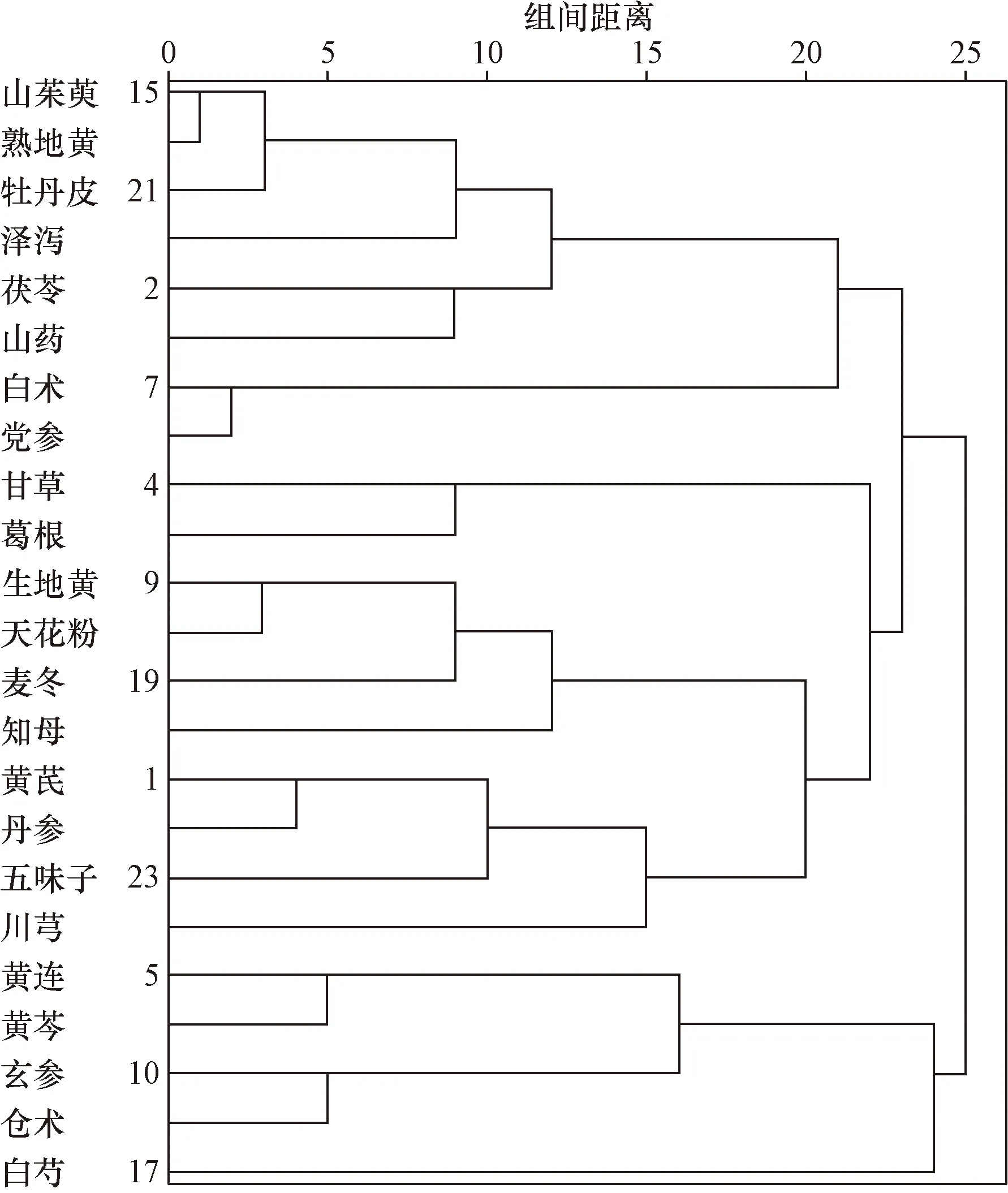

2.6 聚類分析

對使用頻次≥20的藥物進行聚類分析。將數據導入IBM SPSS Statistics 26.0中,選擇分析菜單下,分類項下的系統聚類,由于不清楚分類結果,設置聚類范圍在5~10,進行嘗試性分析,連接方式為組間連接,方法為皮爾遜相關系數,生成聚類分析樹狀圖,如圖3所示。由圖3可知,聚類為5時,結果為類1(黃芪、丹參、生地黃、天花粉、麥冬、川芎、五味子);類2(茯苓、山藥、白術、澤瀉、山茱萸、黨參、牡丹皮、熟地黃);類3(甘草、葛根、);類4(黃連、玄參、黃芩、蒼術、);類5(白芍)。

圖3 常用中藥聚類分析

2.7 復雜網絡可視化分析

將IBM SPSS Modeler 18軟件生成的關聯規則數據導入到Cytoscape3.7.2軟件中制作可視化網絡,如圖4所示。顏色越深,越靠近中心位置,代表連接度越高,由圖4可知,黃芪,茯苓、山藥、甘草、白術、葛根,連接度較大,為臨床中聯合二甲雙胍治療糖尿病的核心中藥組成藥物。

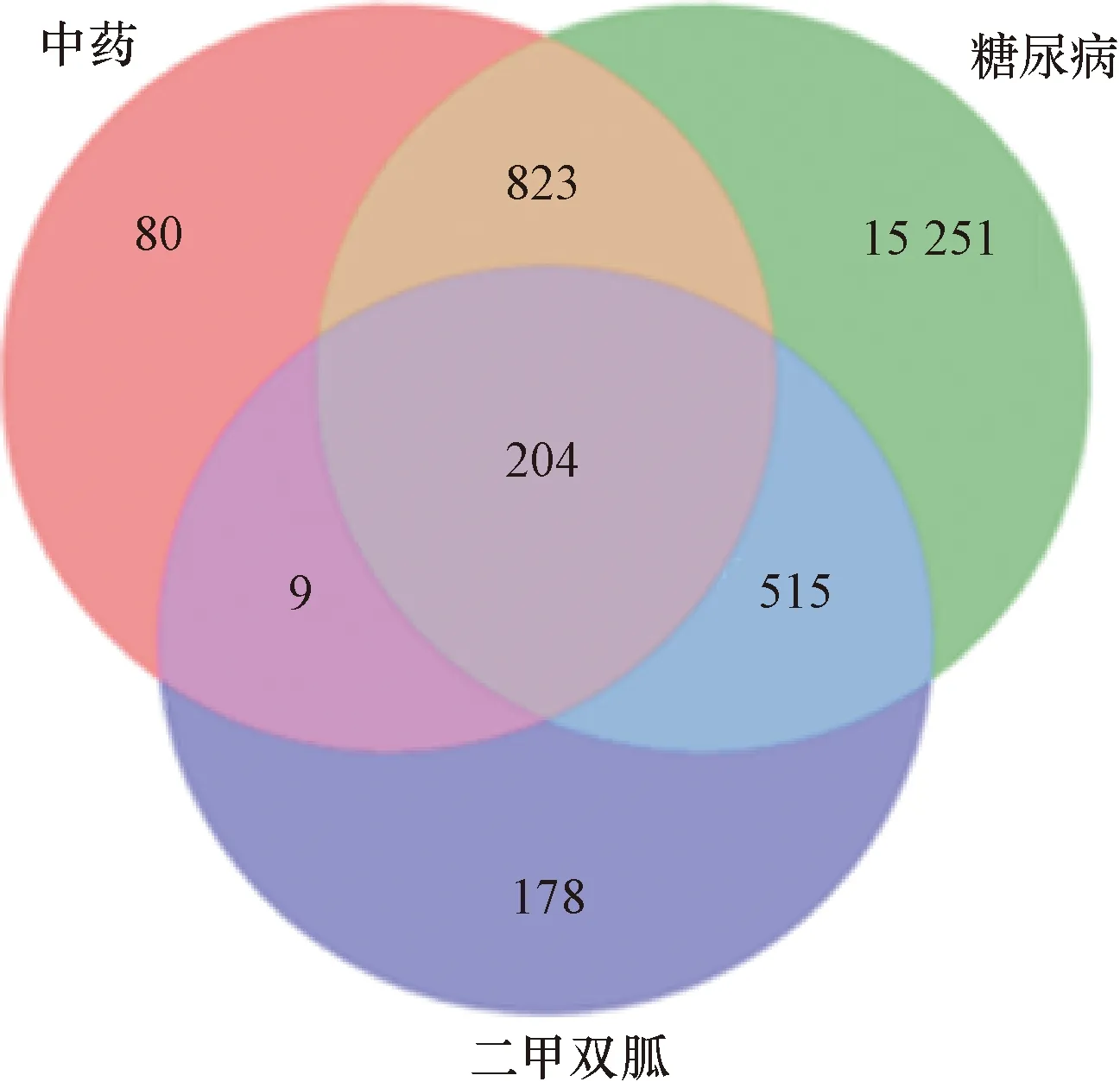

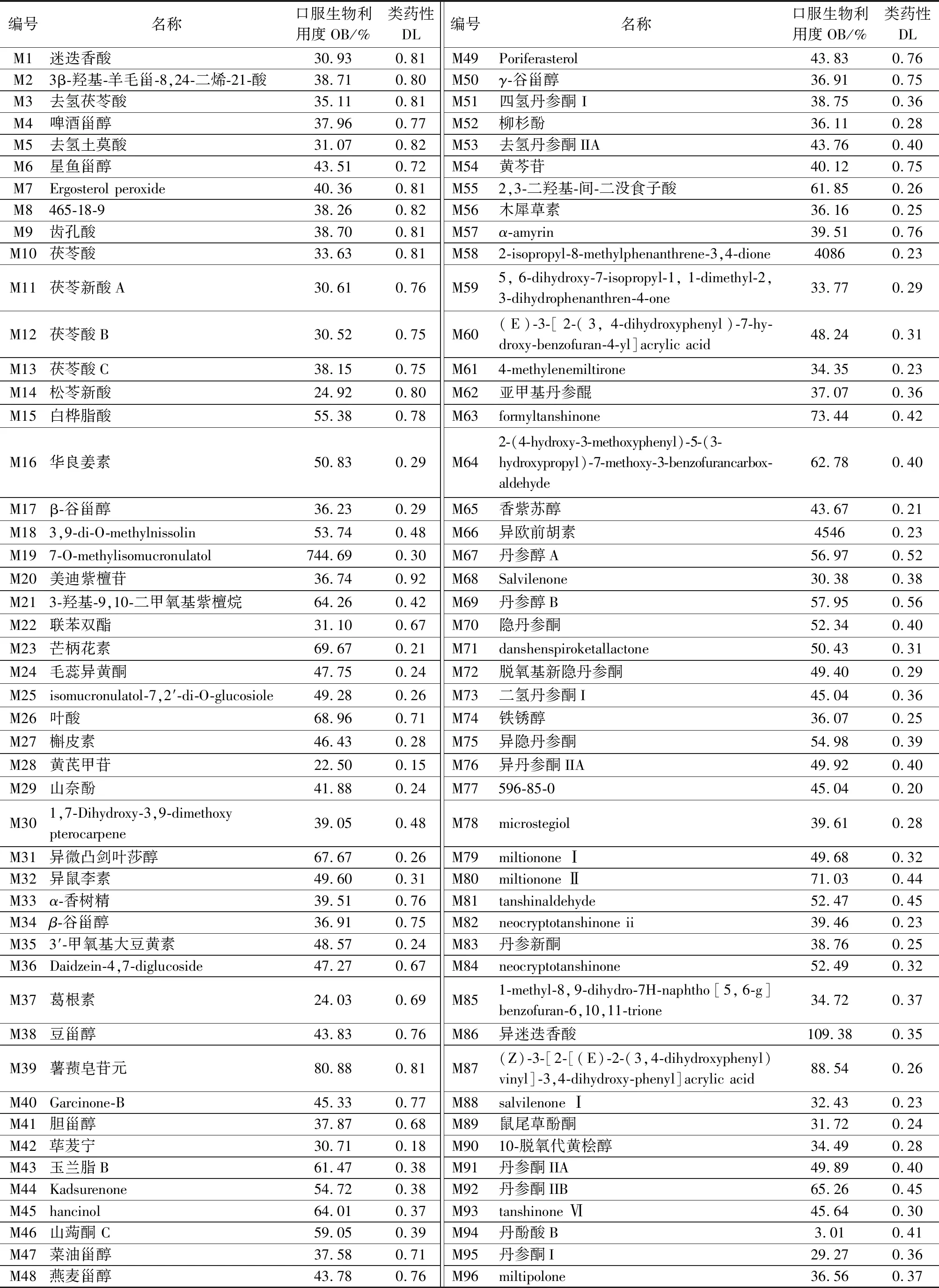

2.8 網絡藥理學機制研究

根據頻數、關聯規則、聚類分析、復雜網絡綜合分析,結合中醫用藥特點,甘草為調和藥性的常用藥味,故認為中藥黃芪、茯苓、丹參、山藥、葛根、白術為聯合二甲雙胍治療糖尿病的臨床常用的核心中藥組成,對核心中藥成分、靶點進行篩選,共得到成分96種,如表5所示,靶點1 116個;檢索得到糖尿病相關靶點16 793個,檢索得到二甲雙胍靶點906個,利用韋恩圖獲得核心中藥靶點、二甲雙胍及糖尿病三者交集靶點204個,如圖5所示,為核心中藥與二甲雙胍聯合治療糖尿病的共同作用靶點。

圖5 核心中藥、二甲雙胍及糖尿病靶點交集圖

表5 核心中藥成分信息

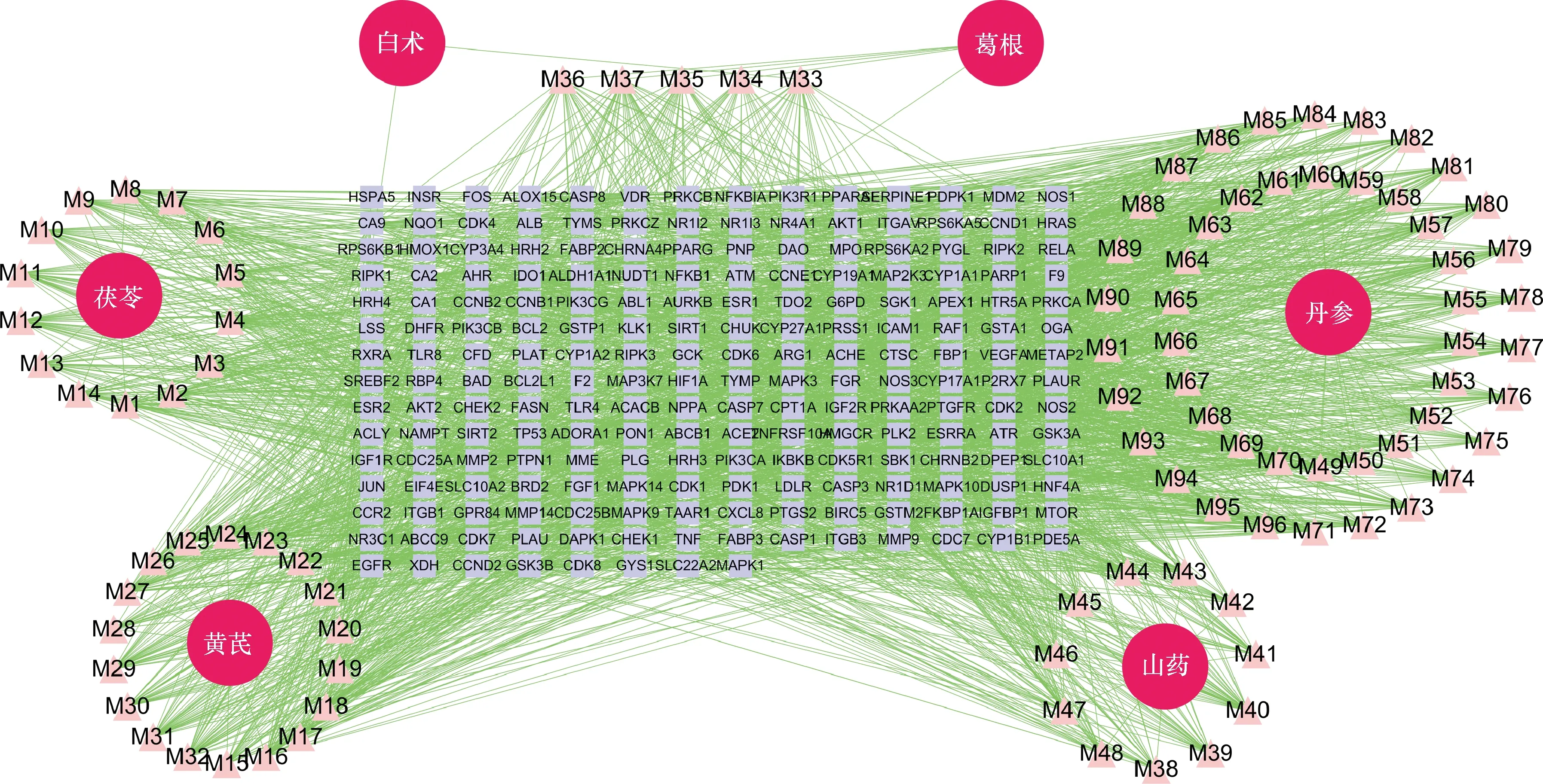

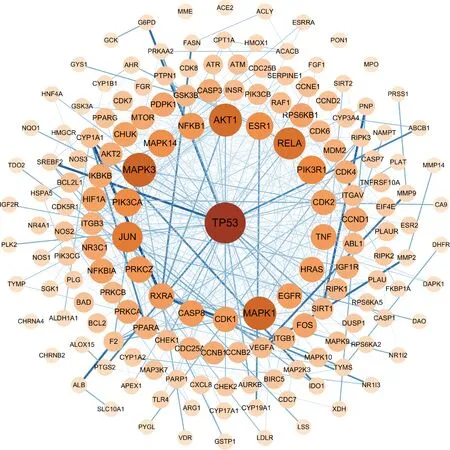

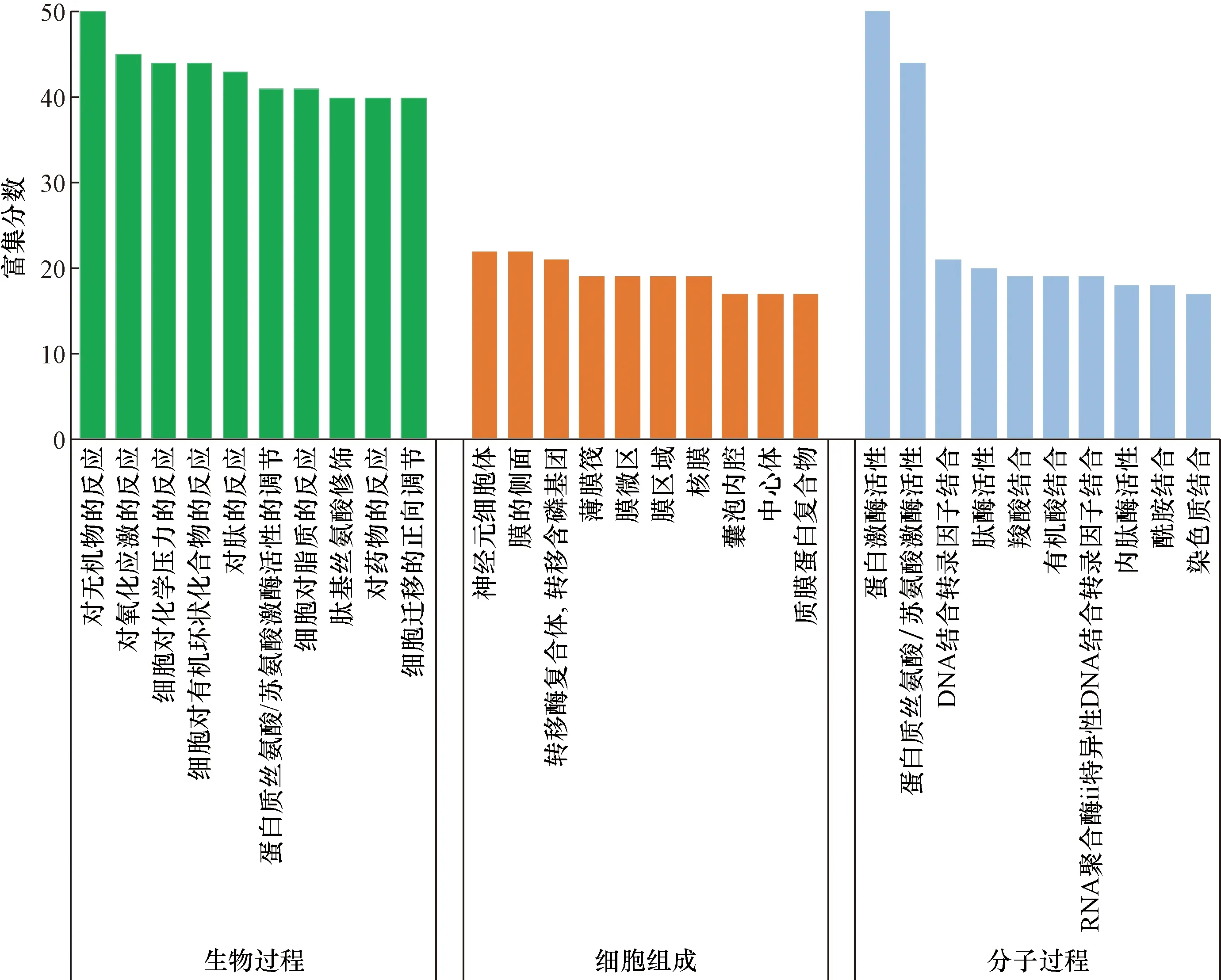

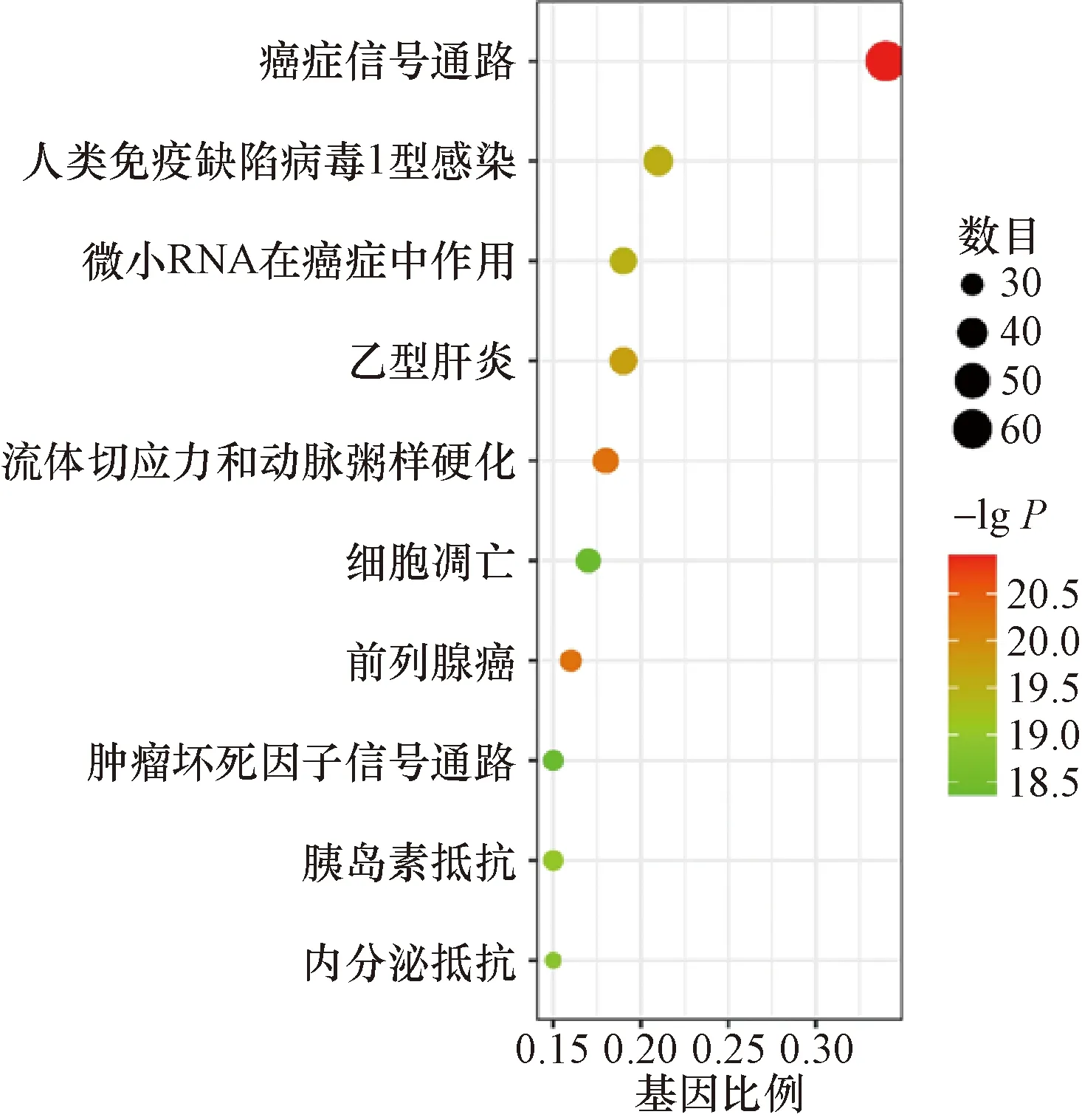

將中藥的活性成分及交集靶點導入Cytoscape3.7.2,構建“中藥-成分-交集靶點”可視化網絡,如圖6所示,其中來源于黃芪的華良姜素、異鼠李素、Garcinone-B、木犀草素、槲皮素為度(degree)值排名靠前的成分,在中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病中發揮著重要作用。將交集靶點導入STING數據庫,隱藏單獨靶點,設置得分為0.9,得到的結果導入Cytoscape3.7.2,靶點的自由度越大,表明靶點在治療糖尿病的過程中發揮作用的可能性越大,核心靶點互作網絡,如圖7所示,其中,顏色越深,形狀越大,代表在中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病過程中發揮作用的可能性越大,結果表明,腫瘤抗原p53 (tumor antigen p53,TP53)、絲裂原激活的蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase 3,MAPK3)、蛋白激酶Bα(protein kinase Bα,AKT1)、絲裂原激酶的蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase 1,MAPK1)、等基因在核心中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病治療具有重要作用。利用HIPLOT在線分析平臺對交集靶點進行基因本體(GO)功能與信號通路(KEGG)富集分析。結果表明,生物過程中,主要涉及對無機物的應答、對氧化應激應答、細胞對化學刺激的應答等靶點、在細胞組成中,主要涉及神經元胞體、細胞膜、細胞轉運等方面;在分子功能上,主要涉及蛋白激酶活性及DNA合成等方面,如圖8所示;KEGG信號通路分析結果顯示,交集靶點顯著富集在癌癥相關通路、乙型肝炎、細胞凋亡、胰島素抵抗、內分泌等相關通路上,如圖9所示。

圖6 中藥-成分-交集靶點網絡分析

圖7 交集靶點蛋白互作網絡

圖8 GO基因功能富集分析

圖9 KEGG信號通路分析

2.9 分子對接驗證

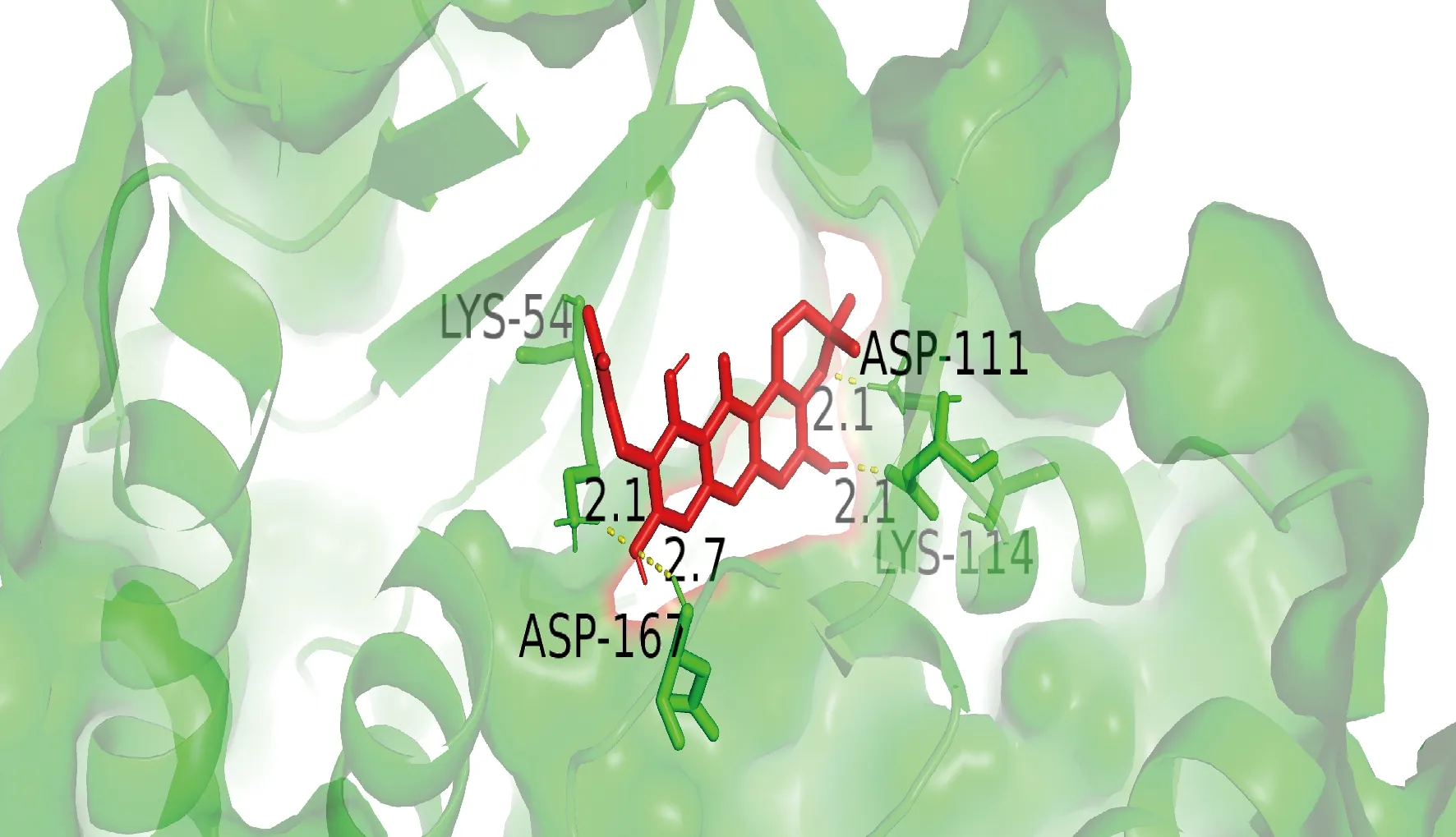

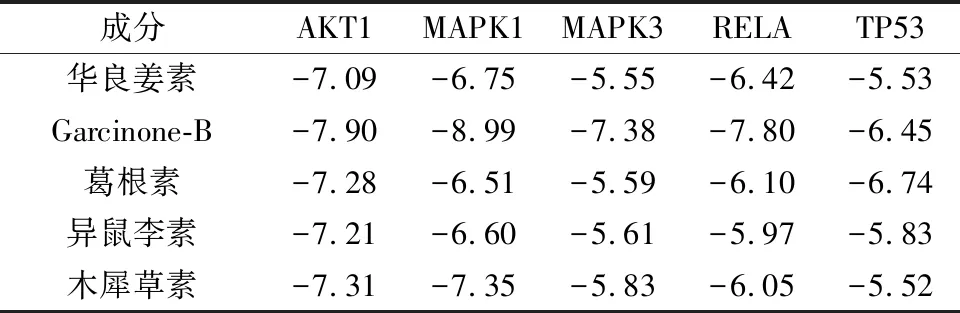

通過分子對接技術,對網絡藥理學預測結果進一步分析,選取“中藥-成分-交集靶點”度(Degree)值靠前的華良姜素、Garcinone-B、葛根素、異鼠李素、木犀草素5個成分與“交集靶點蛋白互作”中度(Degree)值靠前的TP53、MAPK3、MAPK1、AKT1、RELA個核心靶點進行對接,對接結果一般用結合能來評估成分與靶點的結合能力、結合能≤0表明可以自由結合、結合能越低,表明小分子與靶點蛋白之間的親和力越大,二者相互作用的可能性越高。各成分與靶點對接結合能結果(表6)。 選取結合能最低的“成分-靶點“進行可視化處理(圖10),其中藍色為蛋白質受體,紅色為小分子配體,黃色虛線為氫鍵,表示配體與受體結合較穩定。

圖10 Garcinone-B-MAPK1分子對接圖

表6 核心成分與核心靶點對接結合能表

3 討論

3.1 基于藥性、歸經及功效的中藥聯合二甲雙胍用藥規律分析

聯合用藥規律上看,使用最多的藥性為平、寒,可見,中醫在聯合二甲雙胍治療糖尿病時,可能具有明顯寒涼偏向,這點也與中醫認為“糖尿病”即“消渴”以陰虛津虧,內熱偏勝為主的觀點一致[16]。藥物的歸經則主要歸肝經,肝臟的功能失調與糖尿病的發生發展具有密切關系,肝臟功能失調則氣血津液及精微物質輸布代謝失常,是引起糖尿病的重要因素之一,此外,中醫學認為,肝與情緒相關,而情緒因素也是導致糖尿病的重要原因之一[17]。現代醫學研究發現,肝臟是機體代謝的重要場所,肝臟合成的肝酶,糖原等物質與人體糖代謝,調節人體血糖水平。《靈樞·本藏》篇記載:“脾脆,善病消癉”,《金匱要略·消渴小便不利淋病脈證并治》記載:“虛則衛氣不足,勞則榮氣竭…即為消渴”,可見,消渴的病機可能是“氣虛”。藥物關聯規分析中篩選的常見組合藥物為黃芪、山藥、白術、茯苓等與二甲雙胍聯用,其中黃芪、白術、山藥是補虛藥中最常用的藥物之一,此用藥特點亦符合中醫對消渴病機辯證特點。

3.2 基于增效、減毒的中藥聯合二甲雙胍用藥規律及作用機制分析

中藥配伍理論是中醫藥特色之一,通過藥物之間的配伍使用,可發揮增效減毒的臨床作用,使用藥更加安全、有效。中藥配伍理論,始載于《神農本草經》,記載:“藥有陰陽配合,有單行者,有相須者,有相畏者,有相惡者,有相反者,有相殺者,凡此七情,和合視之。”中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病亦具有增效。本文研究表明,在中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病的臨床應用中,核心組方中藥分別為黃芪、茯苓、山藥、葛根、白術、丹參。網絡藥理學研究發現,核心中藥共有活性成分96種,GO富集分析結果表明,核心中藥可與二甲雙胍,共同作用于機體對無機物應答、氧化應激應答、細胞對化學刺激應答等生物過程;在細胞組成方面,可共同作用于神經元胞體、細胞膜、細胞轉運等;在分子功能上,主要涉及蛋白激酶活性及DNA合成等方面;同時KEGG信號通路分析結果顯示,核心中藥聯合二甲雙胍可共同作用于細胞凋亡、胰島素抵抗、內分泌等相關通路上。此外,分析結果顯示,槲皮素為核心中藥中共有成分,槲皮素在研究中,被發現具有促進胰島素分泌作用,在生理濃度范圍內,可激活CaMKKβ/AMPK通路和胰島素信號通路,增加細胞對葡萄糖的攝取,而發揮降血糖作用[18];同時,來源于核心中藥組方的華良姜素、Garcinone-B、葛根素、異鼠李素、木犀草素與二甲雙胍均可共同作用于MAPK1、MAPK3、AKT1、TP53、RELA核心靶點,現代藥理研究表明,核心中藥均具有降血糖、抗氧化等作用,黃芪主要活性成分黃芪甲苷具有清除自由基作用,可減少由高糖引起的胰臟氧化損傷[19];茯苓提取物具有降低空腹血糖、調節脂質代謝及抗氧化及改善胰島素抵抗[20];葛根中的葛根素可通過PI3K/Akt/GSK-3β信號通路增加肝細胞內糖原含量,調節胰島素抵抗[21],來源于丹參藥材的有效成分丹酚酸B具有減輕氧化應激和細胞凋亡作用,降低胰島素敏感性胰島素受體底物1(IRS-1)的磷酸化和改善胰島素抵抗作用[22]。這些活性成分及途徑均可能是中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病發揮治療協同增效作用的機制之一。

相對于中藥配伍增效作用,減毒亦是中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病的重要機制之一。研究發現二甲雙胍在臨床使用中的不良反應有胃腸道系統、中樞神經系統、肝功能損傷等[13],其中最主要的是胃腸道不良反應,這也是限制二甲雙胍臨床使用的最主要因素[14]。在臨床常與二甲雙胍聯合使用的中藥中,白術具有強烈的胃腸道作用,可調控胃腸道運動,促進排空,可對二甲雙胍發生的胃脹氣等消化道系統不良作用有緩解作用[23],黃芪中有效成分黃芪甲苷具有保護胰臟作用[19],同時促進自噬過程,而起到改善糖尿病所致的肝臟損傷[24]。糖尿病主要危害在于多種并發癥,其中醛糖還原酶是多元醇代謝的關鍵限速酶,機體在高糖環境下會多元醇代謝被激活,產生的代謝物質山梨醇會在體內積聚,對機體造成損傷[25]。而槲皮素及其衍生物是天然的醛糖還原酶抑制劑,可降低醛糖還原酶活性[26]。這些研究表明,中藥聯合二甲雙胍在治療糖尿病上,可起到降低二甲雙胍毒副作用的特點,符合中藥配伍減毒的理論。

3.3 分子對接分析

由分子對接結果可以看出,聯合二甲雙胍治療糖尿病的核心中藥成分華良姜素、Garcinone-B、葛根素、異鼠李素、木犀草素與核心靶點均能形成穩定結構,且均具有氫鍵,表明核心成分可能為核心中藥聯合二甲雙胍共同作用的主要有效成分,且主要作用于AKT1、MAPK1、MAPK3、RELA、TP53等核心靶點。

4 結論

綜上所述,中藥聯合二甲雙胍治療糖尿病的主要用藥為平、寒藥物,以對癥治療糖尿病即“消渴”病“陰虛內熱”為主要思路,得到的核心中藥為:黃芪、茯苓、山藥、葛根、丹參、白術,根據網絡藥理學及分子對接及結果表明,核心組方與二甲雙胍聯合用藥可共同作用與AKT1、MAPK、RELA、TP53等核心靶點,共同發揮治療糖尿病作用,此外中藥復方可降低或緩解二甲雙胍的不良反應,中藥聯合二甲雙胍在治療糖尿病中可發揮協同作用,起到增效減毒作用,可為中西醫聯合治療糖尿病的進一步研究和臨床用藥提供科學指導。