城市擴張對區域生態安全格局影響研究

——以合肥市為例

余瑞, 魯珊, 鄭志元*, 張雅婧

(1.合肥工業大學建筑與藝術學院, 合肥 230601; 2.南京工業大學建筑學院, 南京 211816)

20世紀90年代以來,中國城鎮化進程的不斷加快,以高強度城市空間增量擴張和土地利用方式的快速轉變對當前自然地域生態和地表景觀的結構和功能構成了巨大威脅[1-3]。生態安全作為維持生態系統的安全和保障可持續發展工具,可有效協調人類社會經濟活動和生態保護之間的關系。在生態安全建設思想下,如何通過優化國土生態安全格局,開展科學高效的生態修復與生態建設活動,持續改善區域生態安全狀況已然成為空間規劃領域關注的熱點和焦點問題,也是城市治理與區域協同發展的核心內容之一[4-6]。

生態安全格局是對區域生態空間進行國土空間格局優化的空間配置方案,是有效化解生態保護與經濟發展之間矛盾的空間策略,能夠有效維護生態網絡的連通性和生態過程的完整性[7-9]。在生態安全格局的既有研究中,逐漸形成了由生態源地、廊道、節點等要素組成的生態空間綜合治理的研究范式,對區域內的節點、斑塊、廊道乃至整體生態網絡的空間識別及其生境恢復與重建是近年以來研究熱點[10]。而土地利用和土地覆蓋變化(land use and land cover change, LUCC)能夠直接表征人類活動對地球表層系統的動態影響,是生態環境發生變化的主要影響因素之一。通過研究LUCC能夠結合城市自然地理和社會經濟發展特點,揭露出各類土地利用類型的演變規律,預測城市未來的土地利用空間格局以及生態環境效益。隨著地理模擬模型的不斷發展,國內一些學者從LUCC時空變化的視角探究其帶來的環境效應研究。例如,姜晗等[11]基于江蘇省多期土地利用數據,評估江蘇省生態系統服務總價值和各單項生態服務功能價值,并描述各縣級單位生態系統服務價值的時空演變特征;成超男等[12]以晉中主城區各地類的變化趨勢為基礎展開生態適宜性評價,并合理劃分城市生態分區;侯建坤等[13]從區域的土地利用變化出發,研究黃河源區生態系統碳儲量的時空變化特征;胡豐等[14]基于多期土地利用數據,研究了渭河流域生境質量的時空演變特征。也有學者針對生態安全格局時空演變進行研究,如鄧卓等[15]基于PSR模型,研究天山-帕米爾地區生態安全格局的時空演變并揭示影響該區域生態安全的相關因子;張中浩等[16]研究長三角城市群各城市生態安全空間格局和時空躍遷的演變特征。以上研究成果對構建、分析合肥市生態安全格局和土地利用變化趨勢具有重要借鑒意義,但大多成果注重于土地利用和生態環境時空演化特征,將城市土地利用和城市生態環境看作分離的兩個部分,忽略對城市用地空間擴張對區域生態安全格局中源地、廊道、節點等關鍵生態空間實際交互作用的分析。

合肥市作為中國經濟建設快速集聚的典型區域,近20年來城市空間對外擴張式的增量發展致使合肥市生態環境風險逐年增加,區域生態系統服務效率不斷降低,因此亟需開展國土空間生態保護工作。現基于景觀生態學理論,以城市生態遙感指數(remote sensing based ecological index,RSEI)獲取城市生態源地為切入點,結合電路理論,模擬生態廊道的空間分布,識別生態夾點和生態障礙點,并以2010年、2020年兩期土地利用數據為基礎,采用Xun等[17]開發的斑塊生成土地利用模擬模型(patch-generating land use simulation model,PLUS),預測2030年、2040年未來土地利用分布情況。基于城鎮建設用地時空變化的視角,將模擬生態廊道空間分布和關鍵區域識別修復與未來城市擴張相結合,旨在探究合肥市城市擴張對生態安全格局的潛在影響,為迅速發展城市的生態環境治理和國土空間生態保護修復工作提供理論依據和技術參考。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究區概況

合肥市地處安徽省中部,為安徽省轄地級市、省會,下轄4區、4縣、代管1個縣級市,市域范圍國土總面積11 445.1 km2。合肥市具有丘陵至平原的河谷地貌特征,是以巢湖為中心,以江淮分水嶺為屏障,擁有良好的生態自然本底,在長江和淮河流域之間扮演著重要的生態功能角色。作為最年輕的省會城市之一,合肥正以追趕者的姿態融入長三角,城市綜合競爭力不斷提升,然而在城市用地快速擴張、人口快速聚集的同時,城市人地矛盾日益突出,經濟發展與生態環境保護的沖突也愈加凸顯。構建合肥市生態安全格局,定量診斷城市快速發展對生態關鍵區域影響程度,積極探索快速城鎮化背景之下生態修復策略,對促進合肥市生態文明建設和高質量發展具有重要現實意義和可操作性。

1.2 數據來源及處理

研究數據主要包括Landsat 8/OLI 遙感影像數據、土地利用數據、夜間燈光數據及國民社會經濟條件數據等(表1)。出于對模型精度和操作可行性的考慮,遙感數據利用ENVI5.3軟件進行校正,矢量數據在Arcgis10.5中進行投影轉換保證坐標系統一,其他柵格數據進行裁剪、重采樣,統一轉化為30 m×30 m的空間分辨率。

表1 數據來源信息表

2 研究方法

2.1 研究框架

基于景觀生態學理論,構建生態安全格局并模擬未來目標年份土地利用情況,識別出城市快速擴張對區域生態安全格局的潛在影響。首先以城市生態遙感指數作為城市生態環境綜合評價指標以確定合肥市生態源地:對大面積水體進行掩膜處理之后,選取綠度、濕度、干度、熱度4個直觀反映生態質量的指標并結合主成分分析得到RSEI,按照自然斷點法分為五級,選擇最高一級和自然水體的區域作為生態源地,以5 km2為閾值剔除零星斑塊;在構建生態阻力面時,對土地利用類型、地形起伏度、坡度坡向、人口密度以及主要道路距離等阻力因子設置相應的阻力系數和權重,利用夜間燈光修正,計算生態綜合阻力面;其次根據電路理論,利用Circuitscape插件構建2020年合肥市生態安全格局,并識別出生態修復關鍵區域。再之,以2010—2020年兩期土地利用數據為基礎,結合選自自然地理、社會經濟等方面的16項土地利用變化影響因子,利用Plus模型預測合肥2030年、2040年的合肥市的土地利用空間分布。最終將2020年合肥市生態安全格局分別于2020年、2030年和2040年城市空間相疊加,分析得到城市擴張對區域生態安全的潛在影響。

2.2 城市遙感生態指數與生態源地

從自然資源部組建以來,測繪地理信息對服務保障生態文明建設發揮更重要的作用,支撐著“兩統一”的履行。相對于傳統通過構建指標評價體系來評估區域的生態環境質量,遙感數據因具有監測范圍大、數據源廣、受地面限制條件少等優點,目前被廣泛運用于生態環境質量監測與評價當中[18-20]。徐涵秋所提出的遙感生態指數是基于遙感數據進行反演所得出,耦合了植被指數、濕度分量、地表溫度和土壤指數4個評價指標,計算過程無須人工干預極大減少人為因素的影響,更加客觀地對區域的生態環境進行快速監測與評價[21]。生態源地作為區域內生態系統結構和功能相對穩定的生境斑塊,不僅對區域的生態過程和功能起決定性的作用,自身還擔負著重要的輻射功能,是構建生態安全格局的基礎所在[9]。本文研究以遙感生態指數作為反映區域的綜合生境質量的指征[22-23],來識別合肥市生態源地。

遙感生態指數計算公式為

RSEI=1-{PC1[f(NDVI,WETOLI,

NDBSI,LST)]}

(1)

式(1)中:RSEI為生態遙感指數; PC1為第一主成分,包含各波段數據之間最大方差百分比;f將4個指標統一量綱;NDVI為歸一化差值植被指數;WETOLI為濕度分量;NDBSI為建筑-裸土指數;LST為地表溫度;為了使得數值大小與生態質量優劣呈正相關,可進一步用正負值轉置得到遙感生態指數。

(1)綠度指標。歸一化差值植被指數NDVI能夠較好地表征植被覆蓋密度和生物豐富度,因此用該指標代表綠度。

(2)

式中:BRED、BNIR分別為Landsat 8/OLI影像中第4、5波段的反射率。

(2)濕度指標。通過纓帽變換得到的濕度分量可以反演植物覆被和土壤表層濕度狀況,因此用該指標代表濕度。

WETOLI=(0.151 1BBIUE+0.197 3BGREEN+

0.328 3BRED+0.340 7BNIR-

0.717 7BSWIR1-0.455 9BSWIR2

(3)

式中:BBLUE、BGREEN、BSWIR1、BSWIR2分別為Landsat 8/OLI影像中第1、3、6、7波段的反射率。

(3)干度指標。為了反映因水土流失和修筑不透水面造成的土地退化程度,因此用裸土指數和建筑指數共同合成的干度指標來代表干度[24]。

(4)

SI=(BSWIR1+BRED)-(BBIUE+BNIR)

(BSWIR1+BRED)+(BBIUE+BNIR)

(5)

(6)

式中:SI為地表裸土指數;IBI為地表建筑指數。

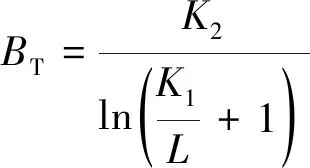

(4)熱度指標。為了反映研究區域真實的地表溫度,由地表溫度指數(LST)來代表熱度。

(7)

(8)

式中:BT為傳感器的溫度值;L為輻射定標后的熱紅外波段反射率;K1=607.76 W/(m2·sr·μm);K2=1260.56K;λ為熱紅外波段的中心波長;ε為地表比輻率;ρ=1.438×10-2m·K。

2.3 生態阻力面和廊道構建

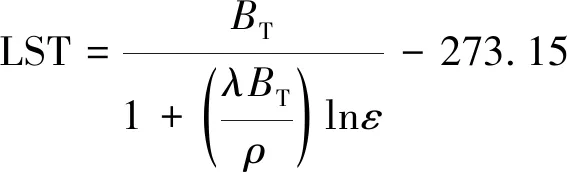

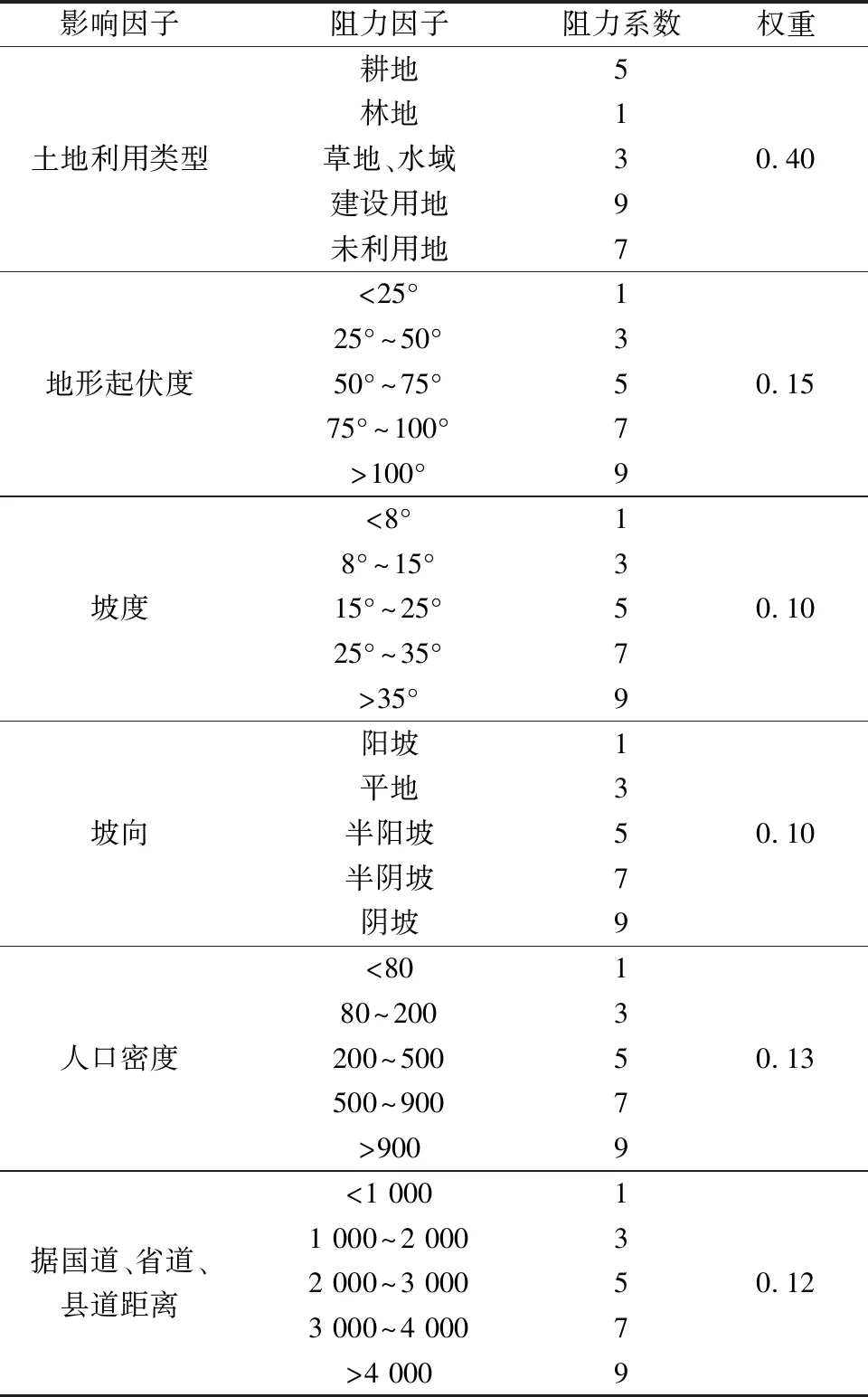

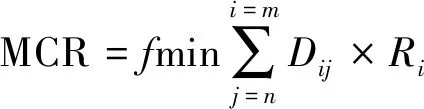

為了量化了阻止物種遷徙與擴張的成本大小,合理表征研究區域的物種由源地向目的地遷徙過程中所克服的生態阻力,利用最小累積阻力模型(minimum cumulative resistance,MCR),確定源地到目的地空間上的花費最小成本的通過路徑[25]。選取土地利用類型、地形起伏度、坡度坡向、人口密度、距離主要道路距離共同構建綜合生態阻力面,并設置相應阻力系數和各級權重[26-27],如表2所示。考慮到城市擴張和經濟活動一定程度上會占用生態用地,利用NPP /VIIRS 夜光遙感影像修正土地利用類型的阻力面[28],最終得出最終生態阻力面。本文研究基于電路理論中物種遷徙隨機游走的特性[29],以生態阻力面為基礎,借助Linkage Pathway tool模塊究區域的生態廊道進行構建,最小積累阻力模型原理為

表2 綜合阻力面阻力系數及權重設定表

(9)

式中:MCR為空間內某景觀到任意生態源的累積阻力值;f為累積阻力值與生態過程的正相關函數關系;Dij為景觀單元i到源j的空間距離;Ri為景觀單元i對某生態過程的阻力系數。

2.4 生態夾點和障礙點識別

生態夾點是表征生態網絡連通性且累積電流高度密集的區域,對于區域內的生態網絡連通性起著不可代替的關鍵作用[30]。若生態夾點處于生態阻力高值區域,在城市擴張和人類活動影響下,極易遭到破壞,使得區域的生態網絡的連通性和完整性面臨較高的生態風險,故在城市快速擴張的情況下保護生態夾點擁有極高的生態價值。利用Pinchpoint Mapper模塊識別生態源地之間電流密度,采用自然斷點法進行分級,選取最高一級的區域為生態夾點。生態障礙點指生物在生境斑塊間運動受到阻礙的區域,通過計算修復障礙點后電流恢復值的大小來識別[8],針對生態障礙點的修復可以緩解在城市用地蠶食生境斑塊的情況下區域生態網絡連通的可能性。本文研究利用的Barrier Mapper模塊測算電流恢復值,取最高一級的區域為生態障礙點,并結合現狀土地利用類型針對性地提出生態保護與修復建議。

2.5 未來土地利用模擬

利用PLUS 模型對未來土地利用進行模擬,該模型框架主要集成了基于土地擴張分析的規則挖掘方法(a rule-mining framework based on a land expansion analysis strategy,LEAS)和基于多類型隨機種子機制的元胞自動機模型(a CA based on multi-type random patch seeds,CARS)兩個部分。LEAS提取兩期土地利用變化的部分,對隨機采樣點采用隨機森林算(random forest classification,RCF)分別對個土地利用類型進行訓練,獲取不同土地利用類型的擴張規則,之后CARS采用閾值下降的多類型隨機斑塊種子機制模擬不同土地利用類型的斑塊演化[31-32]。

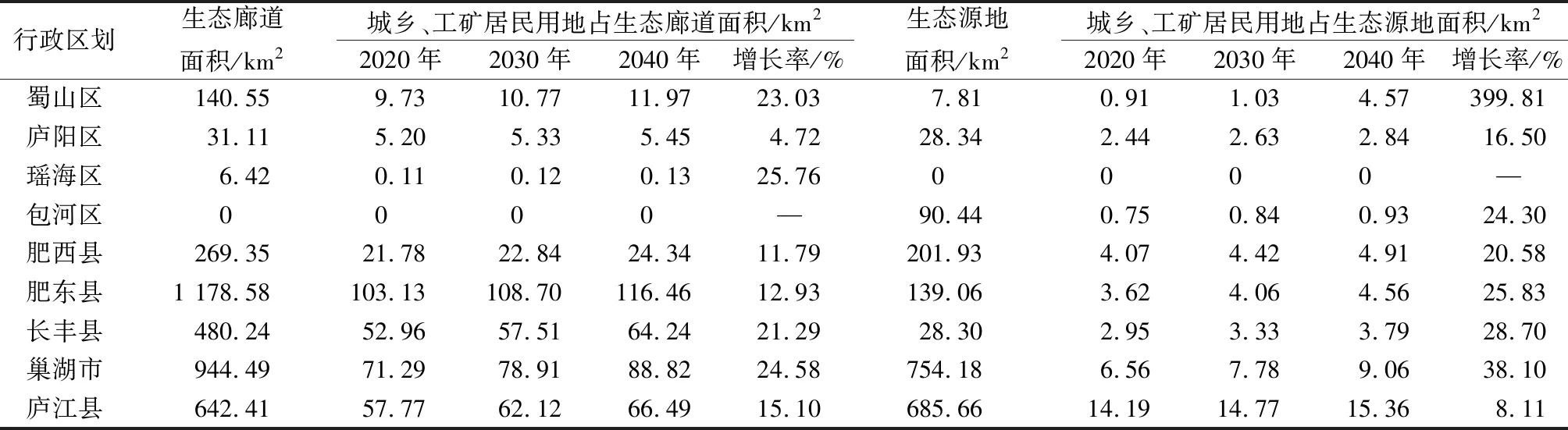

以2010年和2020年兩期土地利用數據為基礎,結合肥市實際情況和數據的可獲得性,從自然地理因素、社會經濟因素兩個方面選取16項影響因子作為預測變量,結合LEAS 模塊,求取合肥市各類土地利用類型的適宜性概率分布圖。運用 Markov 模型進行未來各類土地利用類型的需求量進行預測,確定各類土地利用類型轉移成本矩陣(表3)、隨機斑塊生成參數和領域因子參數,結合CARS模塊實現對未來各類土地利用類型的模擬。

表3 土地利用類型轉移成本矩陣

表4 2020—2040年城鄉、工礦居民用地對生態安全格局作用關系表

3 研究結果與分析

3.1 研究區域生態安全格局構建

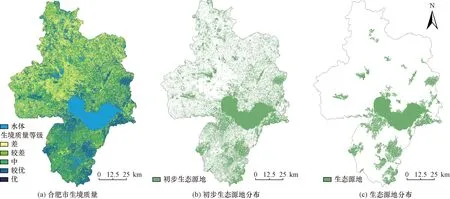

3.1.1 研究區域生態環境質量評價

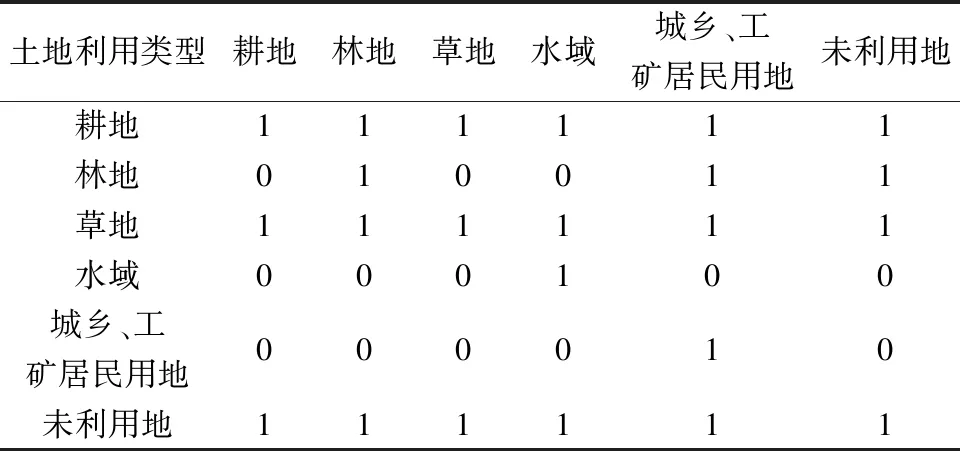

利用自然斷點法將求取的2020年RSEI值分為5個等級,評價結果如圖1所示。合肥市生態環境質量較好的區域主要集中在市域的南側,土地利用類型主要以林地和草地為主;市域中部地區生態環境質量較差,土地利用類型主要以城鄉居民建設用地為主;合肥市生態環境質量整體與區域地形和人類活動相契合,呈現南高中低的分布格局,也反映出高強度的城市建設對區域生態環境造成一定的負面影響。

圖1 研究區域生態遙感指數等級與生態源地分布

3.1.2 研究區域生態源地識別結果分析

取RSEI質量最優的區域和大面積水體最為初步生態源地,并考慮到面積較小的生態斑塊輻射功能較弱,因此以5 km2面積為閾值剔除破碎的劣勢生境斑塊,得到最終的生態源地。生態源地共計35處,總面積1.94×103km2,占研究區域總面積16.89%,現狀地類包括林地、草地、水域、耕地,其中以縣級市巢湖市占比最大,達到754.18 km2,瑤海區、蜀山區的生態源地面積最小,均少于8 km2,如圖1所示。研究區域生態源地總體空間分布格局以巢湖為核心,集中分布在合肥市南部,北部生態源地呈零星狀分布,合肥市北部和西部缺乏維持整體生態網絡穩定的生態斑塊。

3.1.3 研究區域綜合生態阻力面構建

區域的綜合生態阻力面的空間格局反映了物種在遷徙過程當中所耗費成本的多少,合肥市綜合生態阻力值在0.60~104.64,平均阻力為3.87,呈現出中部高、外圍低的空間分布格局。其中高阻力地區多集中分布在人類高強度活動區域內,以蜀山區、包河區和肥西縣為代表,各城鎮建成區之間通過道路連接形成區域內的綜合生態阻力網,割裂區域的生態過程;而低阻力區域主要分布在城鎮建成區以外生態環境質量良好的區域。

3.1.4 研究區域生態安全格局構建

將電路理論中的隨機游走模型和生態學行為相互結合,以生態綜合阻力面為基礎,利用 Linkage pathway tool 工具構建生態廊道,形成合肥市基礎的生態安全格局,如圖2所示。本文研究識別出合肥市活躍生態廊道共70條,總長度約為773.98 km,活躍生態廊道連接著區域內的各個生態源地,呈現環狀的空間分布特征,包裹著合肥市域范圍內主要的城鎮建成區。其中,最長一條活躍生態廊道位于市域東北方向,連接著公安山和瓦東干渠部分區域;較短的活躍生態廊道分布在巢湖周邊各個濕地公園,連接距離較近的生態源地;活躍生態廊道高密度集聚于四頂山-白馬山-浮槎山山脈區域,連接著公安山、浮槎山、肥東管灣國家濕地自然公園,在巢湖東北角形成局部較高密度的生態網絡。此外,本文研究還識別出17條非活躍的生態廊道,總長度約為500.33 km。合肥市域內整體自西北向東南部生態廊道逐漸增多,區域生態網絡連通性增強,初步形成合肥市環狀的生態網絡總體格局。本文構建的2020年生態安全格局與《合肥市國土空間總體規劃(2021年—2035年)》中“一湖一嶺一帶多片”的市域生態安全格局的遠景目標相對比:“一湖一嶺一帶多片”中巢湖作為市域內面積最大的生境斑塊,在整個生態網絡中一直起著重中之重的作用;江南分水嶺區域生境質量整體一般,源地較少,但有多數生態廊道穿越,因此在下一步生態修復工作時,在穩固區域生態連通性的基礎上重點恢復該區域生態薄弱點;市區內南淝河-十五里河區域由于人類活動頻繁,交通密集,在生態網絡中無法較好發揮它的服務功能,在后續注意高強度人類活動區域的生態保護和修復。

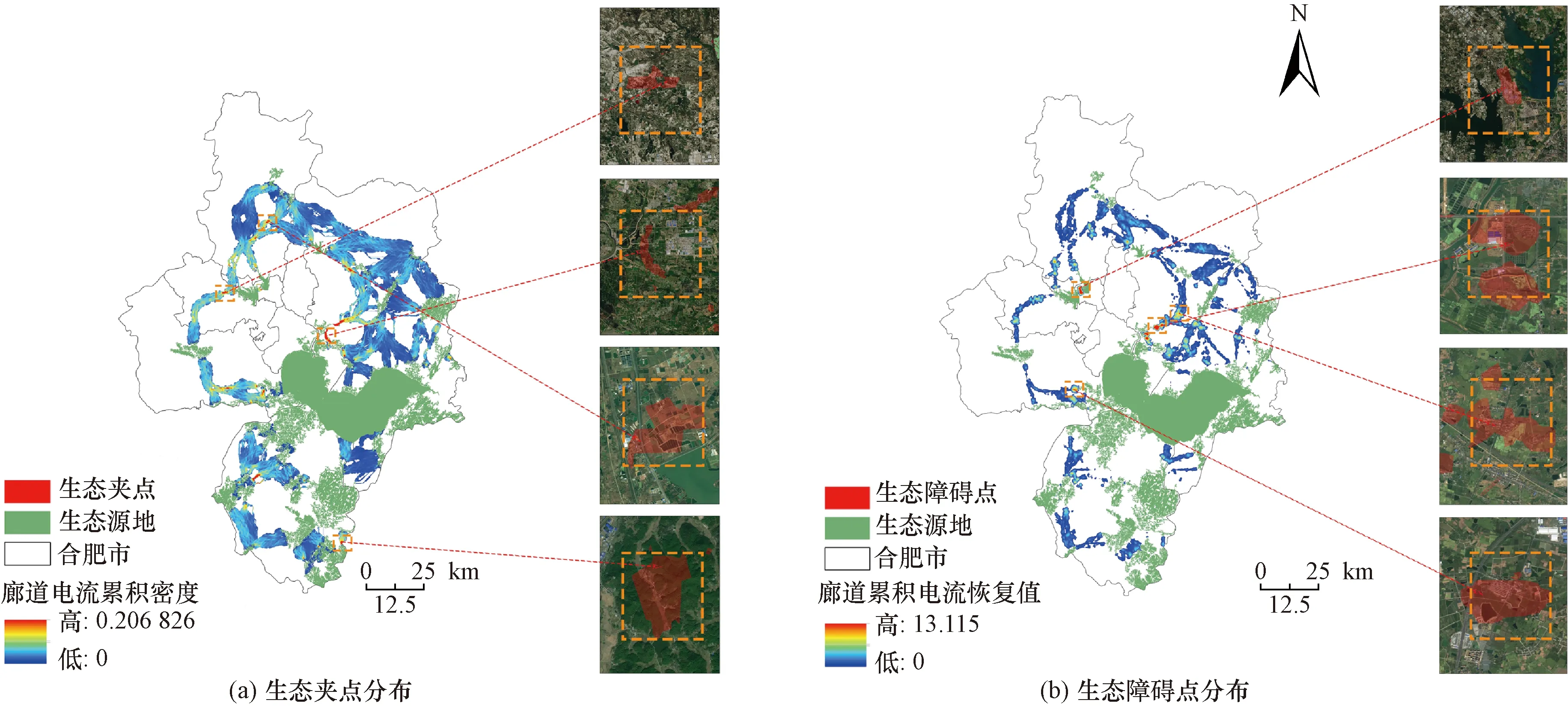

3.1.5 研究區域生態修復關鍵區域識別

在“all to one”模式下,廊道累積電流密度最高約為0.21,共計識別出生態夾點290個,面積共計28.49 km2,如圖3所示。從土地利用類型上看,耕地侵占生態夾點面積比重最大,達到73.36%;城鄉、工礦居民用地建設用地次之,達到20.14%;林地、草地、水域分別占生態夾點面積3.61%、1.49%、1.38%。從空間分布上看,生態夾點呈條帶狀分布在合肥市中部和北部區域,該區域高強度社會經濟活動對生態網絡具有較強負面效應。

圖3 研究區域生態夾點和生態障礙點

設定100 m為最小搜索半徑、500 m為最大搜索半徑、100 m步長,通過計算得出累積電流恢復值,共計識別出生態障礙點112個,面積共計15.58 km2,如圖3所示。從土里利用類型上看,耕地占生態障礙點面積比重最大,達到65.33%;城鄉、工礦居民用地建設用地次之,達到30.10%;林地、水域分別占生態夾點面積2.71%、1.89%。從空間分布上看,生態障礙點呈點狀分布在合肥市中部區域。

從識別結果上看,部分障礙點空間和生態夾點重合,處在生態廊道出入生態源地的關鍵門戶區域,對于該區域的生態網絡的連通性也極為重要。從土地利用類型占比上看,生態夾點和生態障礙點區域主要為耕地和城鄉、工礦居民用地建設用地,因此在進行生態修復時,對于耕地區域,在保持永久基本農田的基礎上,積極展開退耕還林、還草、還湖的工作,強化生態廊道連接各個生態斑塊的穩定性;對于城鄉、工礦居民用地,嚴格控制城鎮建成區發展規模,優化產業布局,加強城鎮建成區內部新增綠地工作,增加植被豐度。對于林地、草地區域,加強植被培護、森林生態過程,優化林地群落結構,降低區域生態阻力[33];對于水域區域,應注重水體污染防治,特別是工業廢水和生活廢水亂排放情況,同時針對性開展河道清淤工作,加強區域內的水域空間整體功能穩定性[34]。

3.2 研究區域未來土地利用預測

為了驗證PLUS模型的精度,以2010年土地利用數據為基準,利用預測的2020年土地利用數據與實際情況進行對比,精度驗證計算得出總體精度為94.71%,Kappa系數為90.04%,Fom值為0.102,表明PLUS模型模擬結果空間一致性程度高。因此以2020年的土地利用數據為基準,結合各土地利用類型發展概率,預測2030年、2040年土地利用分布情況,如圖4所示。

合肥市市域范圍內土地利用主要以耕地、城鄉、工礦居民用地為主,其中耕地占比超過66%,城鄉、工礦居民用地超16%。2020—2040年土地利用變化明顯,體現社會經濟發展的大主題,中部城鎮建成區以環形放射狀向外擴張;大潛山-圓通山-紫蓬山山脈、霧頂山、浮槎山地區破碎化程度高的草地向林地轉化現象較為突出;大房郢水庫和三河國家濕地公園地區水域面積略微擴張。耕地作為市域范圍內占比最高的土地利用類型,由2020年的7.59×103km2減少到2040年的7.20×103km2,變化幅度最大,應嚴守住永久基本農田控制線,確保永久基本農田數量不減、質量不降;草地面積在20年間一直呈減少趨勢,減少幅度為6.49%,亟需加強植被陪護;林地、水域、城鄉、工礦居民用地和未利用地面積持續增長,面積增加量依次為43.11、11.90、352.77 km2,呈現“兩減多增”的變化趨勢,以中部城鄉建成區為核心的城市環狀放射式空間發展格局將愈加凸顯。

3.3 未來城市擴張對生態安全格局影響測度

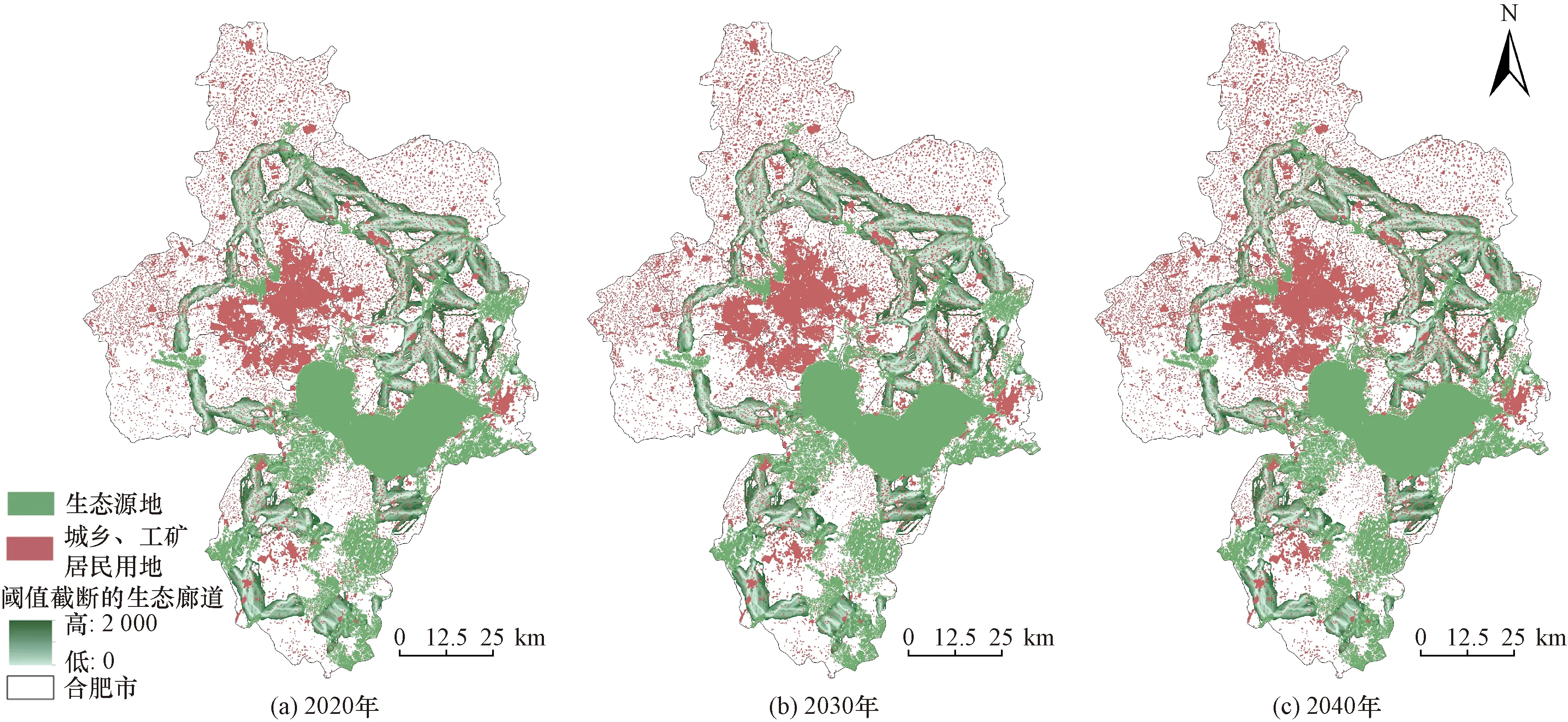

有效廊道寬度是Ford等[35]提出的觀點,認為廊道寬度必須匹配區域內的生態進程,是有效保護物種遷徙的一種土地約束政策,考慮到發揮生態廊道實際功能所需尺度和研究區域實際情況,本文研究以2 km為閾值截斷生態廊道[36]。將2020年、2030年和2040年土地利用分布與2020年生態安全格局相疊加,如圖5所示。2020年合肥市活躍生態廊道穿越了蜀山區、廬陽區、瑤海區、廬江縣、肥西縣、肥東縣、長豐縣、巢湖市行政單元,并且城鄉、工礦居民用地占據了活躍生態廊道面積為321.98 km2,占活躍生態走廊總面積的13.0%,大多集中在肥東縣區域內;2020—2040年,活躍生態廊道向城鄉、工礦居民用地轉變增速最快的為瑤海區、巢湖市和蜀山區,這些地區的城鎮發展對生態走廊的保護具有較大的負面影響,應嚴格調控該區域的城鄉建設用地發展,保護優質的生態開放空間,協調城鄉建設用地保障與生態環境保護的平衡關系;對于生態源地,20年期間城鄉、工礦居民用地占據生態源地面積增速較快的為蜀山區、巢湖市、長豐縣、肥東縣、包河區、肥西縣,為了保護生態系統的整體性和聯通性,應該預先積極保護該區域內的生態源地和破碎生態空間,對于合肥市的生態系統修復和綜合治理有重要意義;將2020年、2030年和2040年土地利用分布與2020年生態夾點和生態障礙點位置相疊加,2020年、2030年和2040年城鄉、工礦居民用地占生態夾點面積分別為2.18、2.72、3.22 km2,占比增幅約為為47.79%,2020年、2030年和2040年城鄉、工礦居民用地占生態障礙點面積分別為4.66、5.38、6.01 km2,占比增幅約為28.92%。針對生態夾點區域內生態斑塊快速向城鄉建設用地的轉化,著重保護現狀耕地和林草地,注重生態養護,緩解生態脆弱性;對于生態障礙點應該采取人工修復為主,弱化人類活動對區域內生態進程的影響;生態夾點和生態障礙點作為維持整個生態網絡連通性的關鍵戰略區域,對其保護和修復能夠極大改善合肥市的生態基質和生態穩定性。

圖5 2020—2040年城鄉、工礦居民用地對生態廊道占用情況

4 結論與討論

4.1 結論

以中國典型經濟建設快速集聚城市合肥為研究區,通過計算生態遙感指數對研究區域的生態源地進行提取,運用MCR模型和電路理論,構建綜合生態阻力面并初步識別、模擬了合肥市環狀的生態網絡總體格局,再結合PLUS模型對2030年、2040年土地利用狀況進行動態模擬,創新性地從城鎮建設用地時空變化的視角,以生態源地、生態廊道、生態夾點和生態障礙點等為生態安全構建主體去探討城鎮建成區無序擴張對區域生態格局的影響,并對各類修復關鍵區域提出生態保護修復措施。主要結論如下。

(1)合肥市生態環境質量整體呈現南高中低的分布格局,與城市地形相契合。平坦地勢更適合城市建設活動,而高強度城市的建設不斷侵蝕綠色生境斑塊,造成合肥市城鎮建成區范圍內的生態環境質量較差。

(2) 識別出合肥市生態源地共計35處,總面積1.94×103km2,占研究區域總面積16.89%,現狀土地利用類型主要為林地、草地、水域、耕地;源地間活躍生態廊道共70條,總長度約為773.98 km,非活躍廊道共17條,總長度約為500.33 km,整體呈現環狀的生態網絡總體分布格局。

(3)識別出合肥市生態夾點共計識別出生態夾點290個,面積共計28.49 km2,現狀土地利用類型主要為耕地、城鄉、工礦居民用地建設用地;生態障礙點112個,面積共計15.58 km2,現狀土地利用類型主要為耕地、城鄉、工礦居民用地建設用地,生態夾點與生態障礙點部分區域重疊。結合生態修復關鍵區域的現狀地類分布針對性提出生態修復方向,能夠恢復合肥市生態本底,顯著提高生態網絡的連通性。

(4)PLUS 模型預測結果表明合肥市未來20年城市體現社會經濟發展的大主題,中部城鎮建成區以環形放射狀向外擴張,林地、水域和未利用地面積持續增長,耕地和草地面積一直為減少趨勢,整體土地利用變化呈現“兩減多增”的趨勢。

(5)以2 km為閾值截斷活躍生態廊道,分別與2020年、2030年、2040年土地利用分布疊加,結果表明2020—2040年生態廊道范圍內城鎮建成區增長了55.95 km2,增長率為17.38%;生態源地范圍內城鎮建成區增長了10.51 km2,增長率為29.61%;生態夾點范圍內城鎮建成區增長了1.04 km2,增長率為47.79%;生態障礙點范圍內城鎮建成區增長了1.35 km2,增長率為28.92%。城市擴張對區域生態網絡的穩定性具有較大的負面影響,造成一系列城市生態問題,應該立足存量規劃視角,調控城鄉建設用地發展,落實耕地保護制度、嚴守生態環境保護制度,協調城鄉建設用地保障與生態環境保護的平衡關系。

4.2 討論

國土空間生態安全格局科學的界定了高強度人類活動和城市自然生態空間關系[37],如何在中國快速城鎮化進程當中,協調好城市發展和區域生態環境保護是空間規劃領域所面臨的重大考驗。因此,研究合肥市未來城鎮建成區的無序蔓延對生態安全格局的潛在影響,可以為傳統國土空間生態保護修復前瞻識別城市建成區對生境斑塊侵占過程,預先防控生態安全風險的重要環節,可進一步深化生態安全格局理論在國土空間規劃鄰域的應用。最后,需指出本文研究仍存在一些不足:①僅關注合肥市市域范圍內的受到城市擴展蔓延的生態廊道,忽略城市的生態系統不是獨立存在的,在后續研究中結合城市規模設定緩沖區,更加準確研究合肥市周邊區域的生態網絡分布情況;②識別了生態修復的關鍵區域,但沒有評估對這些區域的修復后之后整個生態網絡連通性的提升程度,今后應結合未來土地利用模擬,對生態關鍵區域修復后生態網絡連通性提升程度進行計算,并結合地理位置、社會經濟等需求,明確生態修復的時序。