飛矛對空間運載火箭殘骸的錨固捕獲特性研究

白玉帥, 趙耘晨, 岳帥, 李朝振, 吳越, 王鵬飛

(1.中國電子科技集團公司光電研究院, 天津 300308; 2.南京理工大學機械工程學院, 南京 210094)

隨著在軌廢棄航天器的不斷增多,急需開展空間碎片主動清除技術的研發與實踐[1],其中涉及一項關鍵技術,即非合作目標捕獲技術[2]。世界各國早在十幾年前便啟動了相關研究,目前正處于關鍵技術研究和在軌演示驗證階段[3-4]。現有的非合作目標捕獲技術主要有機械臂、空間飛網、空間魚叉、柔性夾持機構和黏附抓捕機構等[5]。

飛矛捕獲與飛網捕獲類似,均屬于柔性捕獲方式。飛矛捕獲也被稱為空間魚叉捕獲,最初由空中客車防務及航天公司于2013年提出[6]。飛矛捕獲可以適應多種形狀的目標,能夠在較遠距離捕獲目標,該方法成本低廉、容易進行地面試驗驗證,故此方法在多項研究計劃中被采用。Dudziak等[7]對飛矛尖端形狀、發射速度、入射角度等因素對錨固結果的影響進行了研究。Mataki等[8]以2024AL作為目標靶材料,比較了6種不同飛矛尖端形狀侵徹目標靶的錨固效果。Nguyen等[9]通過試驗與仿真研究了飛矛入射角度對錨固特性的影響。飛矛與飛網一同于2019年由歐空局進行了在軌演示驗證,飛矛通過氣體發生器以20 m/s的速度發射,在飛行一段距離后成功錨固在鋁蜂窩夾層靶板上,驗證了飛矛捕獲的可行性[10-11]。

李強[12]提出了可重復侵徹飛矛系統,分別對飛矛錨固和發射回收裝置進行了試驗與仿真分析。李云濤[13]完成了飛錨捕獲系統的方案設計,針對飛錨錨固進行了理論、實驗和仿真研究,并根據理論模型對飛錨結構及其參數進行了優化設計。Zhao等[14]研究了飛矛撞擊靶板時的摩擦效應,并得到了飛矛有效嵌入標準和相應的發射速度。

但是上述研究大多局限在飛矛錨固規則靶板的探討中,并未開展對運載火箭殘骸等真實空間目標進行飛矛捕獲的仿真或試驗驗證,而且也沒有研究揭示出飛矛撞擊運動目標時的錨固特性。

現首先分析典型目標的屬性,隨后建立飛矛撞擊末子級靶板的有限元動力學仿真模型,研究不同初速和不同彈著角下飛矛的錨固特性,最后探討飛矛對運動目標的錨固效果。相關研究可以有效指導將來的地面試驗或在軌演示驗證。

1 典型目標屬性

空間碎片主要包括人類空間活動中產生的失效衛星、火箭末級、空間碰撞物等,因為其失去姿態調控能力而成為空間非合作目標。這些在軌廢棄航天器如果發生解體或碰撞會產生大量空間碎片,極大危害空間活動的安全性。根據美國國家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)和歐洲航天局(European Space Agency,ESA)相關研究[14],目前碰撞或解體風險較高的典型目標航天器如表1所示,相關的軌道數據和物理特性可在NORAD TLEs和ESOC DISCOS數據庫中查詢[15]。

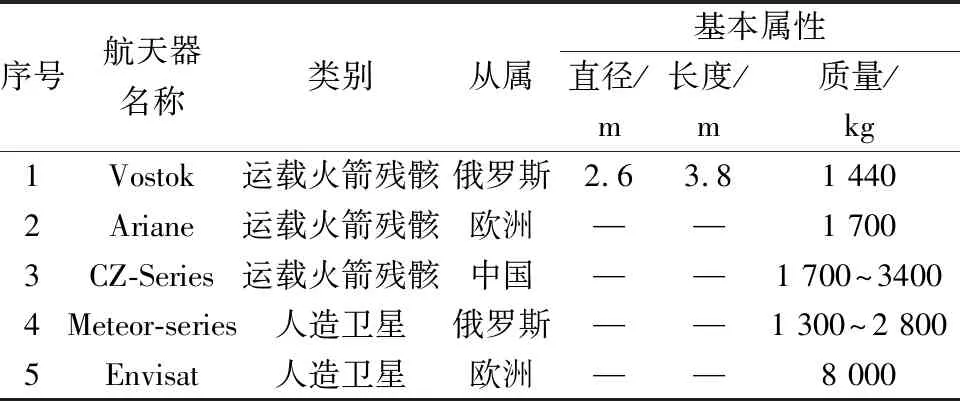

表1 典型目標航天器及屬性[14-15]

在明確典型目標的基本屬性后,還需結合目標的結構特征得出可靠的飛矛彈著點。人造衛星上的彈著點主要是其包絡外殼。目前,中外直接入軌衛星大多為箱板式構型[16-17],并且主要采用鋁蜂窩芯夾層板作為衛星的包絡外殼和承力結構。蜂窩夾層板往往由鋁蒙皮或碳纖維板蒙皮包裹鋁蜂窩芯構成[18],是較為理想的錨固點。然而由于衛星功能復雜,有些衛星外壁上安裝有電子盒、管道、線束和隔熱結構等。盡管飛矛具備一定的表面形狀特征適應能力,但是人造衛星并不是飛矛捕獲的最佳目標。

根據聯合國和平利用太空委員會(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space,COPUOS)相關要求,留軌的運載火箭需進行鈍化處理,對完成任務后的運載火箭攜帶的能量進行釋放,吹除或燃燒剩余推進劑從而避免爆炸[19],所以大多數在軌廢棄運載火箭均可以成為飛矛捕獲的目標。相比人造衛星的結構形式,運載火箭具有更簡單的形狀和結構形式,并且類型少較易歸類。此外運載火箭不攜帶任何敏感儀器,因此選擇它們作為清除目標更容易達成國際協議。

運載火箭的發動機噴嘴由于發射時被高溫灼燒,機械狀態未知,并不適合作為的錨固點,但是中間的蒙皮結構是較為可靠的彈著點。運載火箭一般由厚度1.6 mm左右的7000/2000系列鋁合金制成蒙皮,并帶有局部增強件或桁架,質量小于5 000 kg,直徑為2~2.5 m。在捕獲前還需確認目標的自旋和翻滾狀態,火箭體在大約250 d的時間內衰減到圍繞主軸的幾度每秒,可以將10°/s視為典型值[1]。

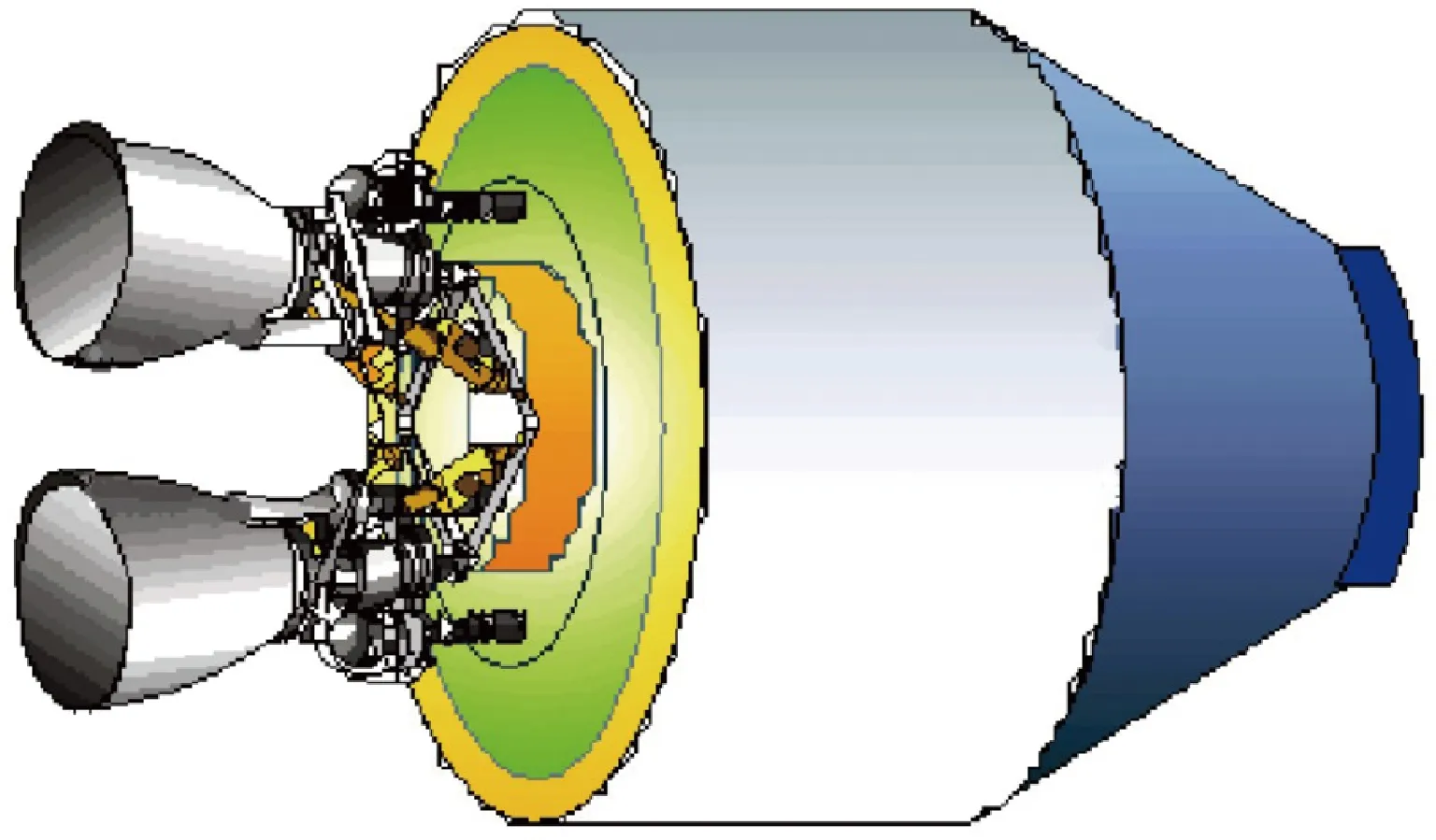

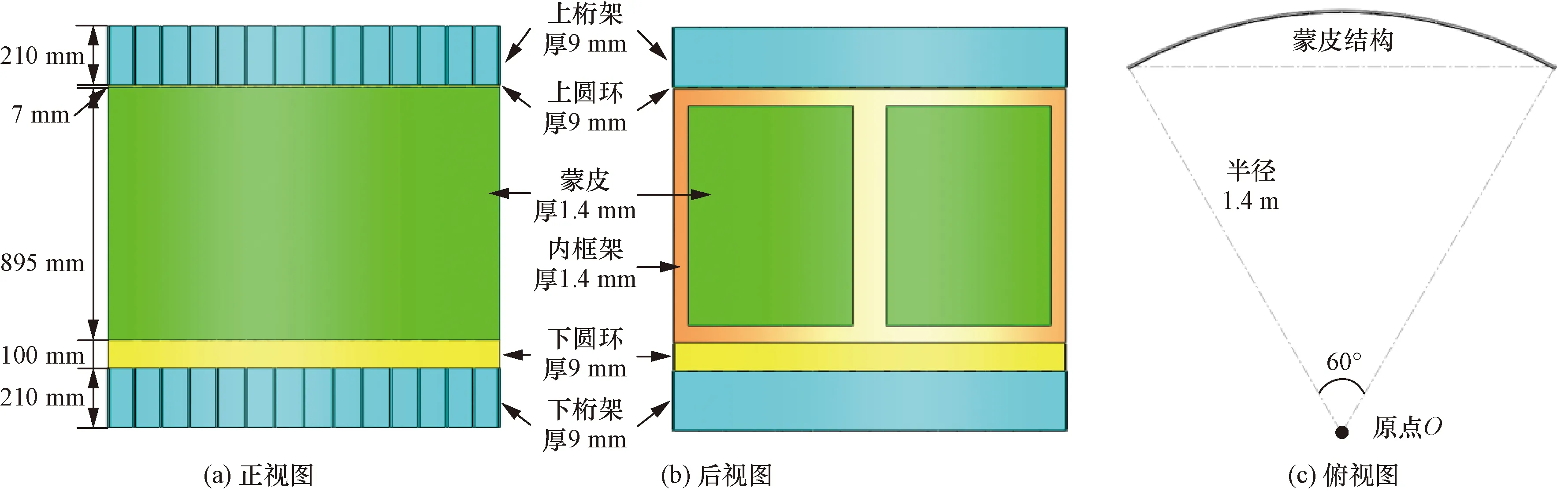

根據上述分析,選定運載火箭末子級為飛矛捕獲目標,CZ-4B/4C運載火箭末級結構如圖1所示[19],長約5 m,直徑為2 m,質量約2 000 kg。

圖1 CZ-4B/4C 運載火箭末子級結構[19]

2 飛矛錨固有限元仿真

2.1 飛矛結構設計

飛矛捕獲是最近幾年新提出的一種主動清除大型空間碎片的捕獲方法。由于捕獲方式本身簡單可靠,使得基于飛矛錨固的方案顯著降低了成本和風險,還使任務目標的選擇更加靈活,同時易于針對高代表性目標進行地面測試。并且飛矛捕獲在瞬時完成,這意味著飛矛可以捕獲快速旋轉的目標,即對目標的運動姿態相對不敏感[6]。

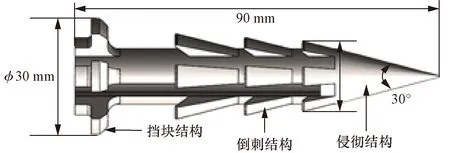

飛矛需要實現對目標的侵徹與錨固,并保證在后續拖曳過程中不脫落。為了適應具有更高結構強度的運載火箭目標,本文研究提出了一體式多層級倒刺結構的飛矛,如圖2所示。飛矛在侵徹靶板時是兩者相互作用破壞的狀態,所以飛矛結構不允許擁有太多精細部件,將侵徹結構、多層級倒刺結構、擋塊結構設計加工為一個零件,即飛矛主體。這樣可以有效避免飛矛在惡劣的侵徹過程中發生解體,工作不可靠等問題。

圖2 飛矛結構示意圖

飛矛整體為回轉體,且無復雜或精細部件,簡易結構帶來了低成本、低風險和高可靠性,并且使得飛矛實現了低質量、小體積的設計方案,進而降低了對發射機構的要求,可以達到較高的發射速度。

飛矛撞擊靶板時,頭部錐體的侵徹結構侵入目標,倒刺結構緊隨其后,三級倒刺結構的直徑依次增大,可以緩沖飛矛的動能,增大嵌入靶板的速度范圍,給予發射任務較大的裕度。在設計初始就被定義了過量的速度,防止飛矛反彈,當倒刺結構全部嵌入靶板后,擋塊結構用來吸收飛矛剩余的動能,使得目標靶板被卡在倒刺結構和擋塊結構之間。飛矛在侵徹結構后切了一個橫向槽,使得在侵徹目標時彈體被向內擠壓至扁平狀,防止靶板被侵徹的開孔太大,導致錨固失敗。當飛矛嵌入靶板后,通過連接在飛矛上的柔性系繩構造發射平臺和目標之間的連接,完成拖曳和離軌等既定功能。

2.2 仿真模型

飛矛錨固末子級時的彈著點主要為運載火箭末子級中間的蒙皮結構,蒙皮結構為圓筒狀,截取1/6將其簡化為如圖3所示的末子級靶板。靶板為半徑1.4 m的曲面,中間為厚度1.7 mm的蒙皮,內部采用厚1.7 mm的內框架支撐,上面通過厚9 mm、高7 mm的上圓環與桁架連接,下面通過厚9 mm、高100 mm的下圓環與桁架連接,上下均為厚9 mm、高210 mm的相同桁架,各個零部件間均通過焊接相連。

圖3 運載火箭末子級簡化后的靶板

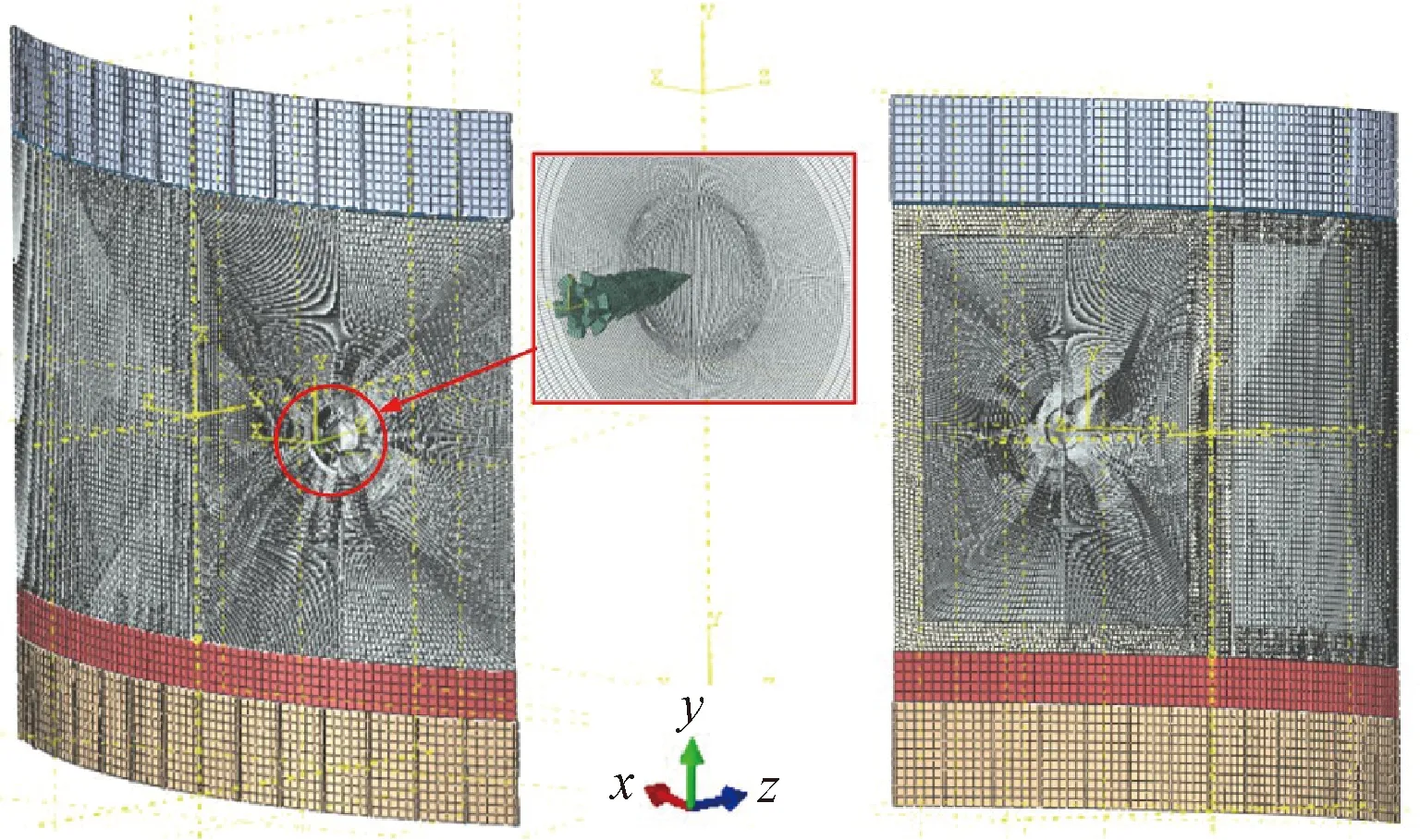

在ABAQUS軟件中建立飛矛錨固末子級靶板的有限元動力學仿真模型[20],如圖4所示。模型由飛矛與末子級靶板兩個實體部件組成,慣性參考系的Z軸正方向與飛矛發射方向相同,XY平面與飛矛底面重合。末子級靶板由蒙皮、內框架、上下圓環和上下桁架共6個部件組成,通過綁定約束連接,飛矛彈著點為一側蒙皮中心,為便于仿真將靶板中心網格進行加密,被劃分為75 169個單元,飛矛被劃分為16 551個單元,兩者單元類型均為C3D8R(八結點線性六面體單元)。通過設置預定義場賦予飛矛不同初始速度,靶板外圍施加完全固定邊界,飛矛與靶板的相互作用采用通用接觸。

圖4 飛矛錨固末子級靶板的有限元動力學模型

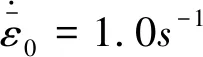

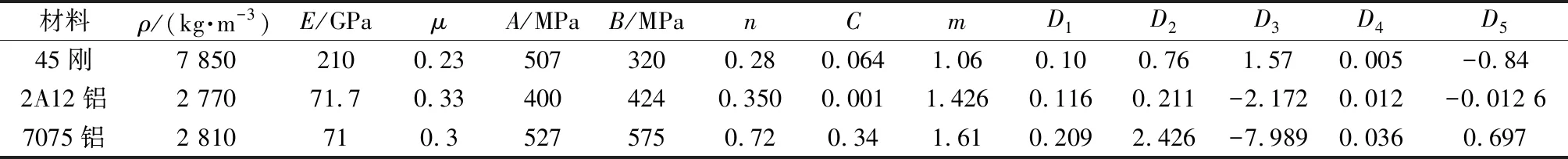

飛矛材料為45鋼,末子級靶板除上下圓環采用7075鋁合金外,其他部件材料均為2A12鋁合金。Johnson-Cook動態本構模型和斷裂破壞準則是最常用的金屬動態本構模型和動態破壞準則[21]。該模型利用von Mises屈服面及其流動法則,考慮材料的應變、應變率硬化和溫升軟化等因素,假設材料的各向同性應變、應變率硬化和溫升軟化因子是解耦的,即

(1)

模型中應變硬化和溫度軟化采用冪函數形式,應變率硬化因子采用對數形式,即

(2)

Johnson-Cook破壞準則給出了材料應變率、應力三軸度以及溫度與材料失效應變率的關系,其表達式為

(3)

材料的斷裂失效通過單元刪除來實現,即在輸出設置status,則失效單元會被隱藏。45鋼、2A12鋁和7075鋁的材料參數如表2所示。

表2 45鋼、2A12鋁和7075鋁的材料參數[22-24]

2.3 仿真結果

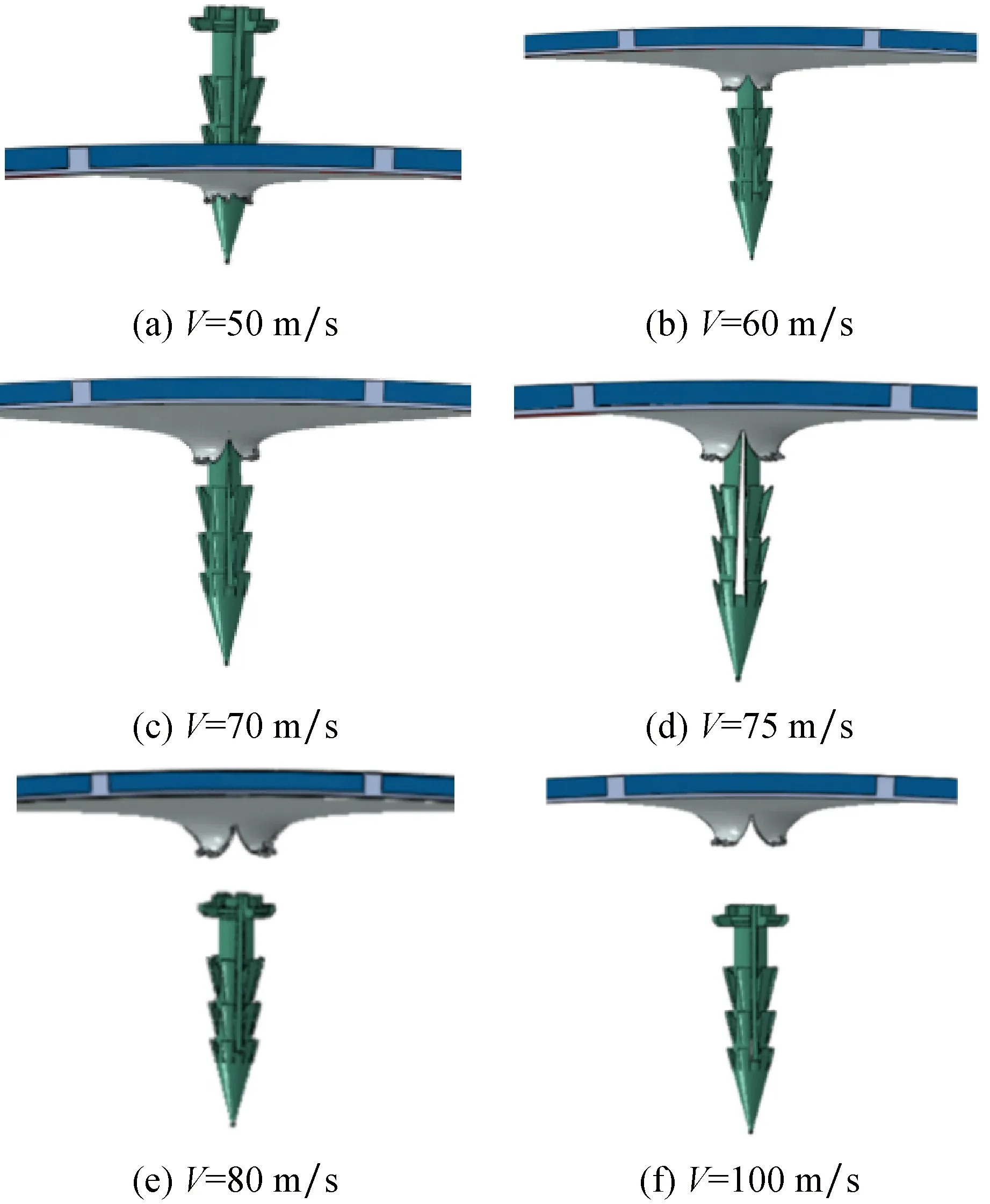

為研究不同初速下飛矛對末子級靶板的錨固效果,分別對初速為50、60、70、75、80、100 m/s進行有限元動力學仿真,得到能夠捕獲末子級的最佳飛矛速度,為將來的試驗與在軌演示提供參考。圖5為不同速度下飛矛撞擊末子級靶板的仿真效果,視圖為XOZ平面投影,坐標定義如圖4所示。當飛矛速度小于等于50 m/s時飛矛被彈回,未能錨固成功;當飛矛速度為60~75 m/s時飛矛錨固成功;當飛矛速度大于等于80 m/s時飛矛穿透。考慮到在仿真中得到的是最理想條件下的錨固效果,所以在錨固速度范圍中選取偏大值,最佳捕獲速度為70 m/s。

圖5 不同初速下飛矛撞擊末子級靶板的錨固效果

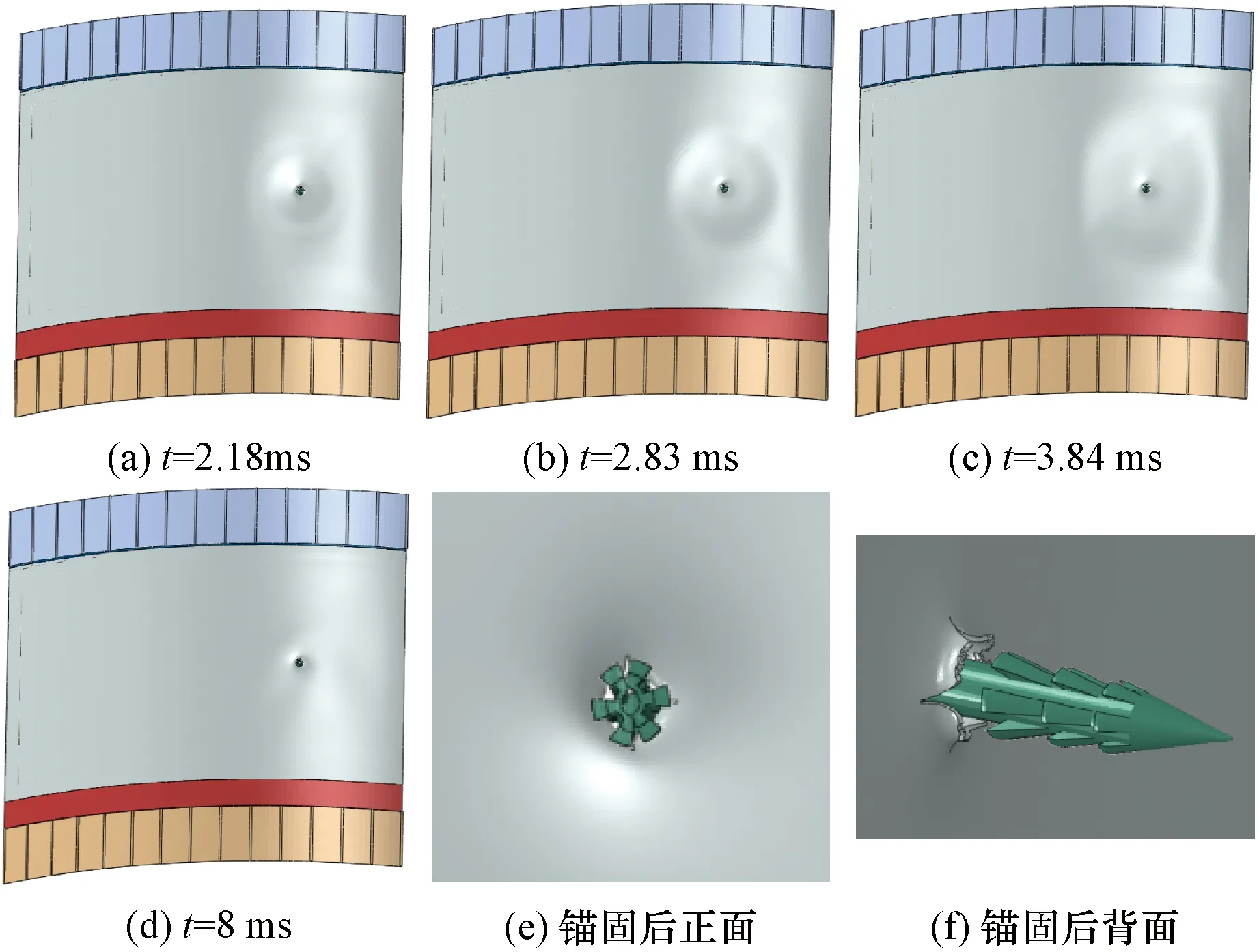

為探究飛矛錨固末子級靶板時的撞擊響應,選取初速為70 m/s的工況進一步分析飛矛錨固過程,如圖6所示。飛矛在撞擊末子級靶板時由于應力波的原因會在靶板上形成漣漪狀波紋,導致靶板在撞擊時出現較大范圍的彈性變形。但是由于內框架隔斷的原因使得彈性變形僅局限于單個內框架支撐的蒙皮內,不會對周圍內框支撐的另一側蒙皮產生較大影響,并且撞擊后蒙皮會恢復穩定。末子級在8 ms前恢復穩定,說明捕獲過程小于8 ms,可以認為飛矛捕獲在瞬時完成。

圖6 飛矛初速為70 m/s時的錨固過程

飛矛錨固過程中沒有產生較大破片,絕大部分的細微破片也是向內散布,說明飛矛捕獲方式不會產生二次空間碎片,產生的細微破片也不會影響發射平臺安全。撞擊的開孔形狀為花瓣形,僅在彈著點附近出現盤型凹陷的塑性變形,靶板整體保持完整,說明飛矛錨固不會對末子級產生較大影響。飛矛在嵌入靶板時其頭部無明顯塑性變形,由于橫向槽的原因飛矛尾部在侵徹時被向內擠壓,僅出現較小的塑性變形,符合設計要求。

3 飛矛對運動目標的錨固特性

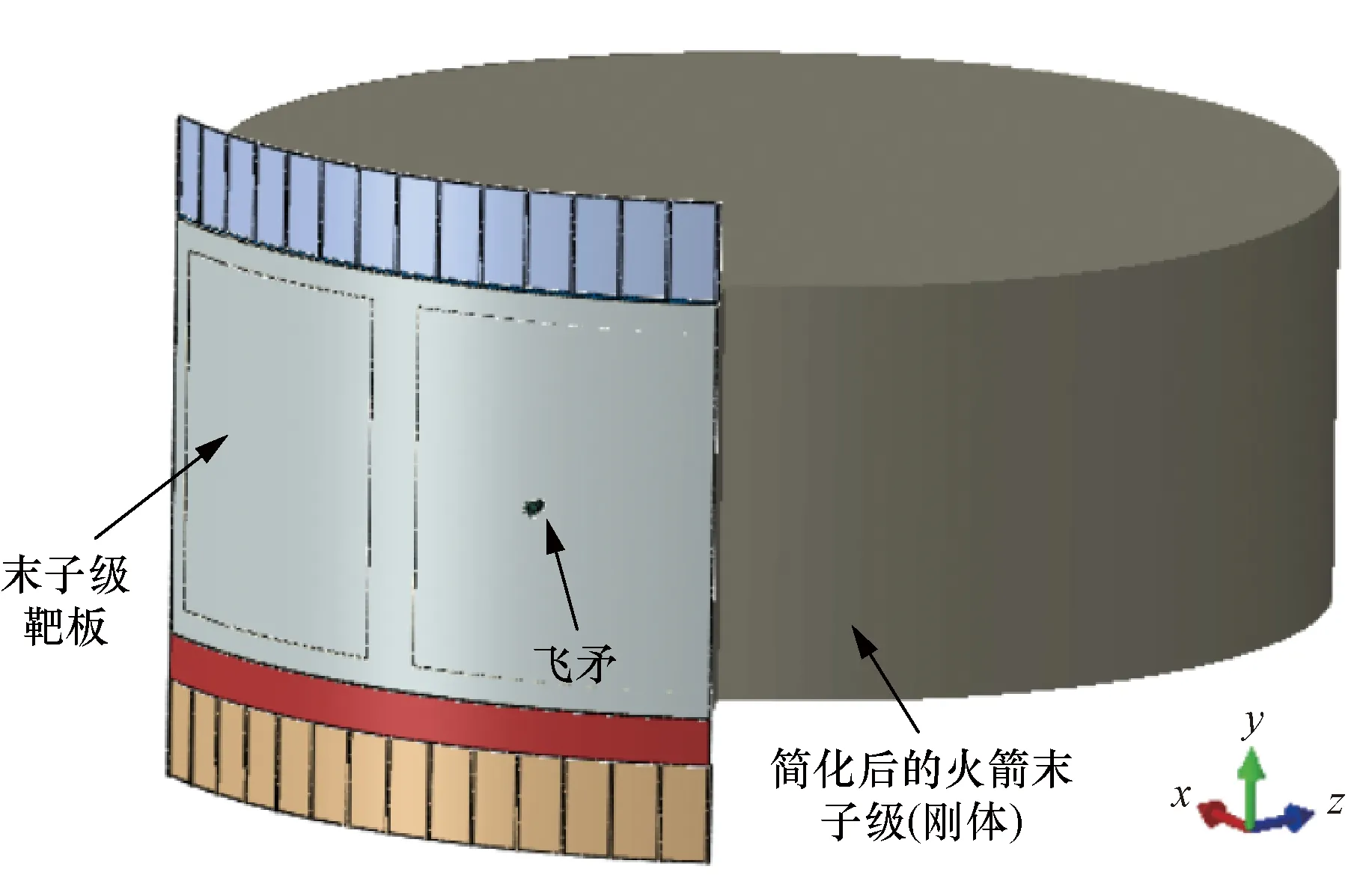

在真實的飛矛捕獲任務中,運載火箭末子級往往與發射平臺具有一定的相對速度,并有可能在做自旋運動。為研究火箭末子級的運動狀態對飛矛錨固的影響,將火箭末子級本體簡化為剛體,并與簡化后的末子級靶板進行綁定,如圖7所示。末子級質量為2 000 kg,通過賦予剛體參考點質量和轉動慣量,模擬末子級的質量特性。通過賦予剛體參考點不同速度和角速度模擬火箭末子級的運動狀態,使用飛矛撞擊不同運動狀態下的末子級靶板,研究飛矛對運動目標的捕獲效果。

圖7 飛矛錨固運動末子級靶板的有限元動力學模型

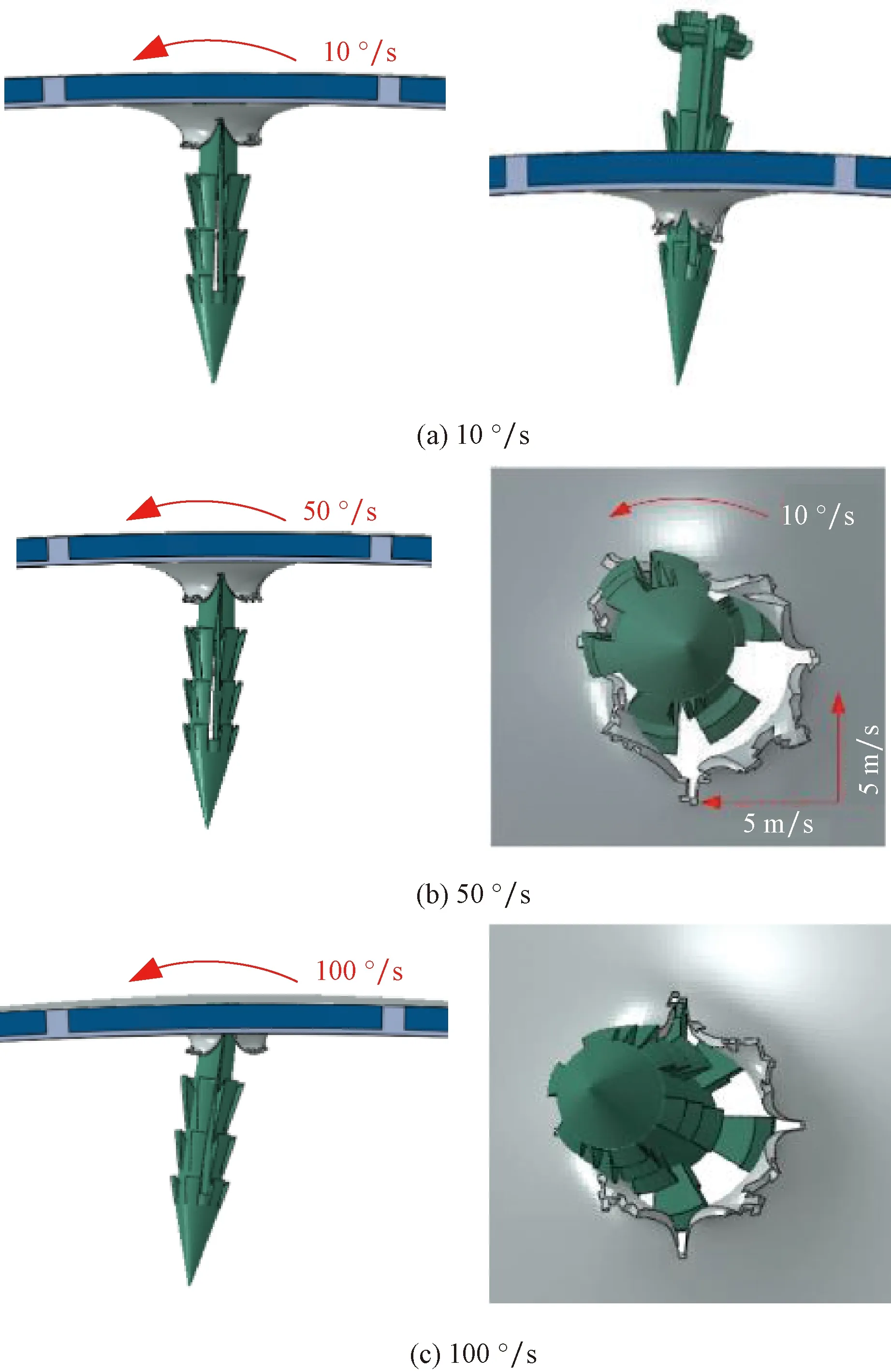

圖8為飛矛以70 m/s初速分別錨固自旋速度為10、50、100 °/s末子級靶板的仿真效果。其中100 °/s的自旋速度是典型值10 °/s的10倍,滿足了任務需要,并且高自旋的火箭殘骸需要先進行消旋才能進行后續的拖曳離軌等操作,所以不再對更高自旋的工況進行仿真。飛矛均錨固在靶板上,說明飛矛可錨固具有一定自旋速度的火箭末子級。但末子級自旋速度會顯著影響開孔形狀,飛矛在侵徹時也會偏向自旋方向。

圖8 不同自旋速度下的錨固效果

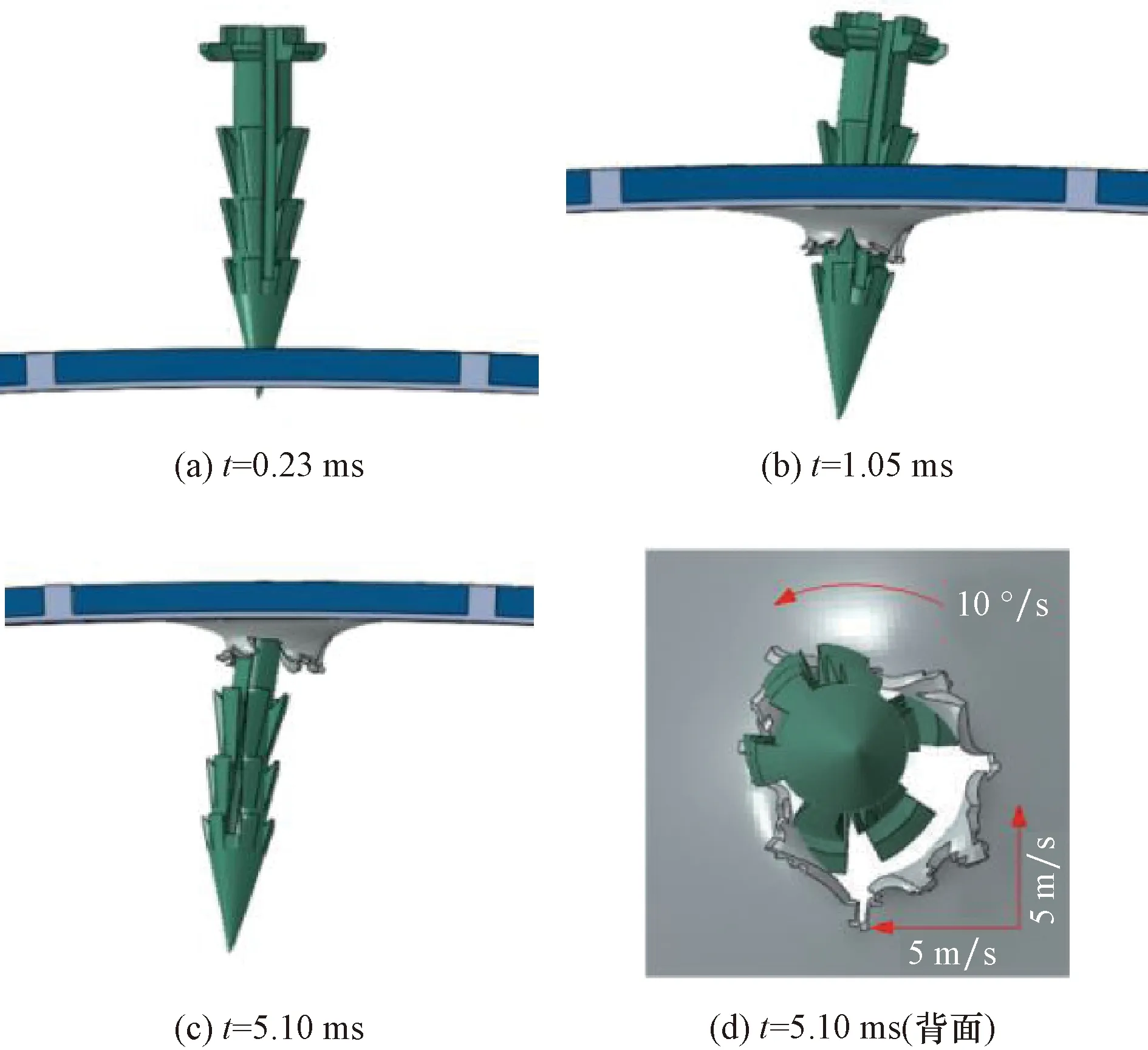

由于發射條件有限,可能導致飛矛與末子級間存在沿X軸、Y軸的相對速度,如圖9所示為飛矛以70 m/s撞擊末子級靶板的錨固過程,末子級靶板的自旋速度為10 °/s、沿X軸、Y軸的相對速度為5 m/s。可以發現飛矛成功錨固,但會在侵徹時隨著靶板運動方向而偏轉,并且開孔形狀會呈現為橢圓狀。

圖9 飛矛撞擊運動目標的錨固過程

如圖10為不同末子級運動狀態下飛矛動能隨時間變化曲線。可以看到幾條僅有自旋速度的曲線重合度較高,說明較小的自旋對飛矛侵徹過程的影響并不大,不會根本性的改變飛矛錨固特性。當沿X軸、Y軸的相對速度較大時飛矛的動能曲線出現明顯變化,但并未改變錨固結果。

圖10 不同末子級運動狀態下飛矛動能隨時間變化曲線

由于末子級質量偏大,所以當飛矛撞擊時和撞擊后末子級的運動狀態并未出現明顯改變,說明瞬時完成的飛矛錨固捕獲方式基本不會對目標產生影響,進一步證明了飛矛捕獲的簡單性和可靠性。

4 結論

針對典型目標的特征和屬性,提出了一種一體式多層級倒刺結構的飛矛,進行了飛矛錨固運載火箭末子級的有限元動力學仿真,研究了發射初速、彈著角和目標運動狀態對飛矛錨固特性的影響,相關研究有效地指導了將來的地面試驗或在軌演示驗證,具備一定的工程實用價值。得到了如下結論。

(1) 提出的飛矛結構在撞擊末子級靶板時表現出良好的錨固效果,驗證了飛矛捕獲方式的可行性。飛矛錨固的最佳的捕獲速度為70 m/s,并在初速為 60~75 m/s的范圍內均可錨固成功,說明飛矛捕獲方法具有一定的發射速度裕度范圍,可以接受較小的發射誤差。

(2) 飛矛錨固的作用過程時間小于8 ms,可以認為飛矛捕獲于瞬時完成。雖然飛矛在撞擊末子級靶板時僅在瞬時形成漣漪狀波紋,但撞擊后會迅速恢復穩定,不會對末子級的完整性和運動狀態產生較大影響,證明了飛矛捕獲方式的優勢。

(3) 較小的自旋對飛矛侵徹過程的影響并不大,不會根本性的改變飛矛錨固特性。飛矛可以以70 m/s初速錨固在具有0~100 °/s自旋速度的末子級靶板上,滿足捕獲任務需求,揭示出飛矛捕獲對目標運動狀態的相對不敏感性。