名師網絡工作室助力鄉村教育振興的實踐探索

阮高峰, 王潤花

(浙江師范大學 教育學院, 浙江 金華 321000)

一、引言

名師網絡工作室作為一種教育改革的創新形式,在互聯網背景下為鄉村教師的專業發展提供了新的途徑和支持[1]。浙江省作為國內教育信息化建設與研究的窗口省份,積極部署通過“互聯網+義務教育”、城鄉教育共同體、組團結對幫扶等措施,開展借助信息技術實現基礎教育提質增效、均衡配置的實踐。與此同時,浙江省于2015年全面啟動浙江省名師網絡工作室建設工程,至今已經成為全國規模最大的教師在線共同體,2021年,全省已實現農村薄弱學校結對幫扶全覆蓋,2022年全省所有義務教育學校全部實現以城鄉同步課堂為主要形式的“互聯網+”結對。鑒于此,本研究擬依托浙江省名師網絡工作室已有結對幫扶鄉村學校的實踐基礎,結合自身前期對浙江省名師網絡工作室研修活動的參與和觀察,探析名師網絡工作室結對幫扶助力鄉村教育發展的實踐模式。

二、名師網絡工作室助力鄉村教育發展研究現狀

名師網絡工作室作為一個具有特殊性質的在線實踐共同體,它運用“互聯網+”思維為推動城鄉義務教育均衡發展提供了一種新方法,為教師專業發展搭建交流的平臺,通過名師引領、同伴互助,突破自主研修的瓶頸,名師與成員及其他教師構成教師學習共同體,教師可以利用網絡工具,開展專題講座、課堂觀摩、寫作反思等一系列研修活動,來幫助解決教師在教學實踐中遇到的問題,促進教師共同成長[2]。

董偉提出名師工作室借助“UMU互動”教學平臺,開展網絡教研助力鄉村教師專業發展,此種方式既可以就自己遇到的問題在網絡教研中向名師尋求幫助,還可以在此平臺上分享自己的觀點,與名師團隊無障礙地交流[3]。鈄玉陶以貴州省名師工作室為例,通過調研發現貴州省名師工作室帶動了本地鄉村教師的專業成長,促進了教師專業知識與經驗的交流,提高了教師的反思能力[4]。白忠明等立足寧夏組建的 22 個名師工作室,依托組建工作團隊,夯實青年教師專業發展的基礎;拓展工作形式,搭建青年教師專業發展的載體;豐富工作內涵,引領青年教師專業發展等途徑充分發揮市區中小學名師的示范、引領、帶動作用,使名師工作室成為鄉村青年教師專業發展的助推器[5]。王夢菲對河南省鄭州市和洛陽市的名師網絡工作室助力農村青年教師專業發展的現狀進行了調查,工作室通過開展講座、送教送培下鄉、組織教學研究,引導示范農村青年教師的專業發展,從而促進當地教育水平的提升[6]。

教育教學是一種復雜性的實踐活動,教師必備的素質包括共有素質(通識知識、學科知識和基本的道德素養)和特有素質(教育行動和教育實踐能力),其中教師的實踐智慧是教師特有素質的具體表現,是教師專業發展的內核。名師團隊的引領與幫扶對于鄉村教師來說無疑是非常有效的一種發展方式,名師團隊將自身擁有的優質的教育資源、教育理念、教育實踐智慧,通過網絡平臺、線下交流等途徑共享給鄉村教師,助力鄉村教育振興。名師網絡工作室通過持續的生成、交換、修正、深化、內化、升華教學經驗、專業知識,不斷拓展知識的邊界、人際脈絡的邊界;通過對鄉村教師的專業引領激發自身的自豪感、幸福感。名師團隊提煉鄉村教師專業進化的錨點,鄉村教師體悟名師的教學主張與精湛技藝,雙方的形而上與形而下過程不斷產生視域融合,不斷構筑共生與互學關系。

三、名師網絡工作室助力鄉村教育的實踐模式

浙江省名師網絡工作室通過結對幫扶著力于從“輸血”向“造血”的深度支援,名師團隊與鄉村學校及教師通過持續地生成、交換、修正、深化、內化、升華教學經驗、專業知識,不斷提升結對幫扶的效果,更好地助力鄉村教育振興。通過對浙江省基礎教育類名師網絡工作室開展結對幫扶以引領區域協同發展的眾多實踐進行剖析,提出了以下三種名師網絡工作室支持鄉村教育發展的實踐模式:

(一)“工作室+學科組”定向幫扶模式

“工作室+學科組”定向幫扶模式是指一個名師網絡工作室向一個學科組教師提供定向的幫扶,幫扶內容是結合學科組發展規劃和學科組教師需求,借助名師網絡工作室名特優教師資源,開展系列化的主題研修活動,引領全體學科組教師改進課堂教學,獲得專業成長。基于學科組具體需求,以名師團隊一對一指導,點對點幫扶推進“名師網絡工作室+學科組”結對幫扶共同體建設,促進結對學科教學質量、學科組教師教研水平提升。“工作室+學科組”模式實施的環節包括:遴選幫扶主體(工作室和學科組對應)、明確幫扶需求、制訂幫扶計劃、開展幫扶活動、評價幫扶效果(如圖1)。

下面結合浙江省“莫國夫名師網絡工作室”結對幫扶巨化第三小學語文學科案例來具體闡述。浙江省衢州市巨化第三小學長期致力于“六學”課堂的研究,但是,由于語文學科組教師隊伍年輕化,學科骨干少,日常教研活動不聚焦,新課標理念落實于課堂教學與教師科研上面臨諸多問題。與之結對的“莫國夫名師網絡工作室”的特色是“課堂深度學習研究”。首先,“莫國夫名師網絡工作室”針對巨化三小的需求,制定研修主題,即:“新課標語境中的語文學習深度建設”。其次,在巨化三小開展多次線下送教活動,包含課例研討、名師評課議課和名師講座。期間老師們充分交流了自己的想法,圍繞“語文深度學習”,名師團隊的老師們分享他們的真知灼見,進一步提升了對巨化三小語文學科組教師對于“語文深度學習”的解讀。每一次結對幫扶活動的策劃都是基于巨化三小“六學”課堂研究、教師成長的困惑,是菜單式定制研修。通過結對幫扶活動,不僅為年輕老師搭建了展示的舞臺,營造了氛圍,更重要的是以活動助推了課堂教學變革,在幫扶期間,巨化三小語文學科組多位教師在各級各類論文、課堂教學、基本功評比中喜獲佳績,特別是與名師結對的19位青年老師,收獲了從理念到課堂教學行為的轉變。在工作室導師的專業引領和全體語文教師的共同努力下,語文學科組教師通過集體研討,形成了各年級優質語文教學設計及精品作業設計,建立了共享教學資源庫,切實減輕了教師備課負擔。

(二)“工作室+學校”整校提升模式

“工作室+學校”整校提升模式是指一個名師網絡工作室或多個名師網絡工作室向一所學校提供多元的幫扶,幫扶內容是結合學校發展規劃和校內學科組教師需求,借助名師網絡工作室名特優教師資源,開展系列化的主題研修活動,引領結對學校及結對教師改進課堂教學,獲得專業成長(如圖2)。基于學科組具體需求,以名師團隊一對一或者多對一指導,幫扶推進“名師網絡工作室+學校”結對幫扶共同體建設,促進結對學科教學質量、學科組教師教研水平提升。

圖2 “工作室+學校”整校提升模式

下面以浙江省何必鉆名師網絡工作室結對幫扶溫州市甌北一小的實踐案例來描述一下該模式的實施步驟:首先,教育行政部門面向銳意進取的鄉村學校構建協作平臺,調控匹配對應的名師網絡工作室進行結對。然后,何必鉆名師網絡工作室的成員教師征集甌北一小的幫扶需求,針對性地制定聯盟章程及協議,協助各校發展。根據結對校需求,輪值秘書長單位制訂校際交流計劃,設立聯盟章程,確立聯盟組織架構,使教學活動規范化,并聯系名師工作室對接學校,安排具體活動內容,使教研成果真正落實到位。最后,名師網絡工作室就甌北一小的實際需求在該學校開展幫扶活動,與此同時,結對校的其他老師通過線上線下結合的方式參與幫扶活動,主打實實在在地惠及結對校的有幫扶需求的每一位老師,有效提升結對學校學科教學質量。

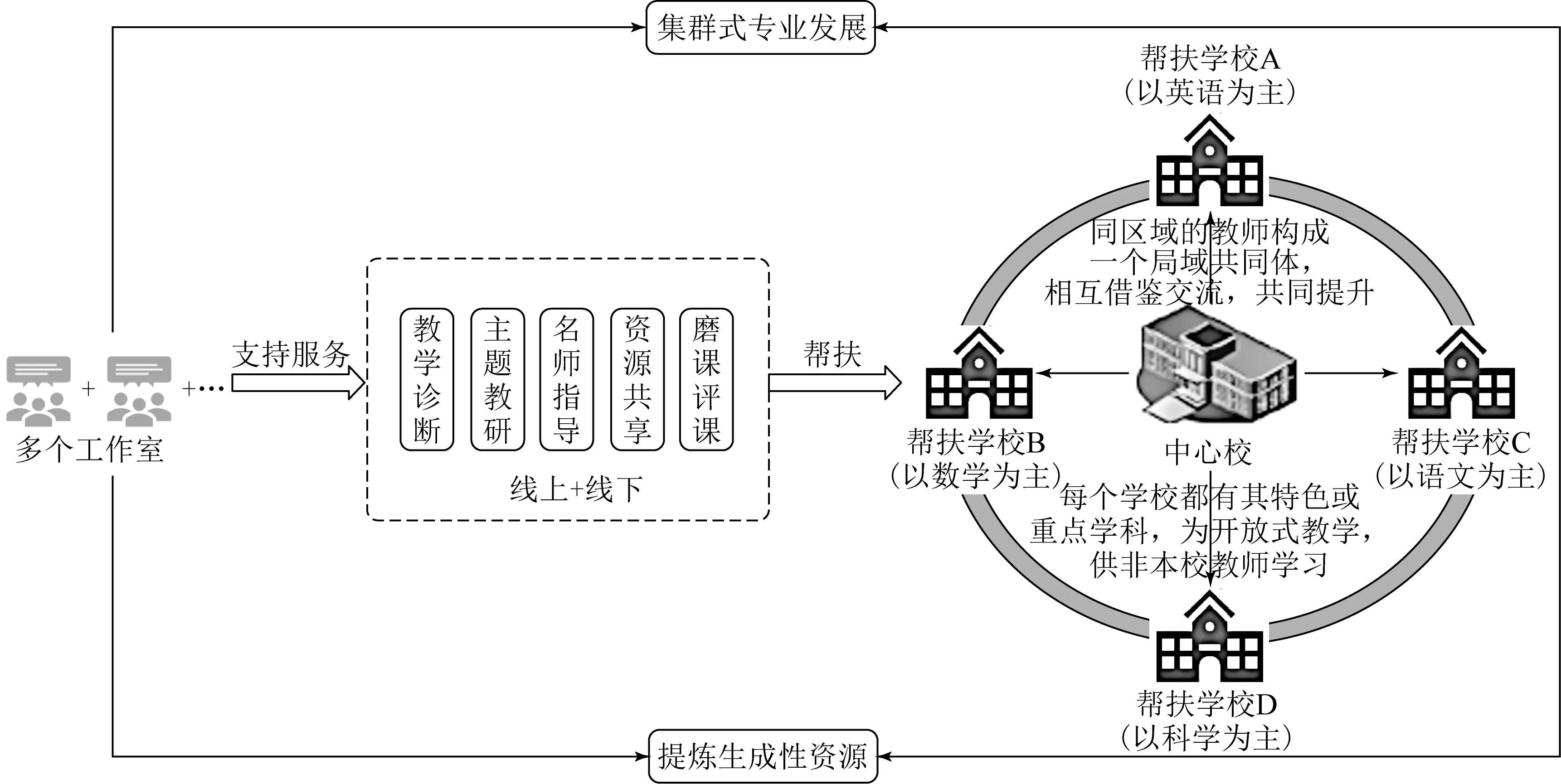

(三)“導師團+學校群”區域推進模式

該模式是指區域內的多所學校(或研共體)與多個名師網絡工作室結對,定期開展送教活動,構成一個基于教育結對幫扶的區域實踐共同體。面向銳意進取的鄉村學校,整合浙江省基礎教育類各學科特級教師、學科帶頭人資源,形成一個基于互聯網實時協作、定期線下活動的教育協作共同體。各個名師網絡工作室的成員教師會分別征集各成員學校的幫扶需求,以此更有針對性地制定聯盟章程及協議,協助各校發展。根據各校需求,各個工作室分別制訂各幫扶主體之間交流計劃、設立結對章程,確立結對組織架構,使教學活動規范化,使教研成果真正落實到位。各名師網絡工作室就各需要幫扶學科在各學校開展幫扶活動,與此同時,其他研共體成員校的老師通過線上線下結合的方式多樣化參與活動,主打實實在在地擴大名師網絡工作室送教輻射范圍,有效提升區域學校整體學科教學質量,促進學科教師專業發展,推進教育公平,賦能教育均衡發展(如圖3)。

圖3 “導師團+學校群”區域推進模式

2019年10月浙江省名師網絡工作室在永嘉全縣域各學段開展第一輪“省級名師網絡工作室組團幫扶永嘉項目”,涉及8所學校14個名師網絡工作室,結合永嘉縣教育事業發展規劃,及項目化學習區域推進等重大教科研課題需求,依托名師團隊組團式幫扶,推進永嘉城鄉教育共同體建設,促進永嘉縣教學質量提升。首先,永嘉縣教育行政部門面向全縣各學段在直屬校和五大片區學校中選取八所結對校,惠及400多名教師。依據學校的發展訴求由省級名師網絡工作室項目辦遴選有情懷、有能力,與受幫扶對象問題與需求高關聯的省級名師網絡工作室結對,并簽訂結對協議,保證幫扶供需雙方的匹配度,防止“供需錯配”。其次,依據結對校的幫扶需求,由名師網絡工作室負責人和被幫扶學校負責人以及學科教師共同確定幫扶內容,并制訂幫扶計劃。另外,受幫扶學校依據學科教師現有水平和發展訴求,還遴選具有發展意愿的與發展潛力的中青年骨干教師,吸納成為省級名師網絡工作室骨干成員,促進其專業素養的提升。最后,在相關教育部門為共同體的線上線下活動提供的支持與保障下,各“名師團隊+鄉村學校”結對共同體按照幫扶計劃全面展開名師引領的學科校本教研、名師協助的學校特色課程研發、名師指導的課例研磨等活動,幫助學校學科組解決一個亟須改進的問題,引領教師運用先進的教學理念和信息技術提升教育教學質量,推進特色課程資源研發或課題研究,提升學校特色資源的質量和教學研究的質量。

四、思考與后續實踐建議

基于“名師網絡工作室+學校”結對共同體的“組團式”結對幫扶實踐較好地發揮了信息技術在信息傳播與教師互動的優勢,為不同學校的教師交流教學經驗、開展幫扶活動開辟了新的空間,也為教育資源薄弱地區的鄉村學校整合校外優質教研資源,促進教師隊伍專業發展提供了新的路徑。隨著互聯網技術以及線上教研軟件系統的進一步成熟完善,相信這一結對幫扶模式會為教育資源薄弱地區有志于教師專業發展與辦學水平提升的學校提供更大的助力[7]。

在后續實踐中建議關注以下問題:

第一,要強化結對幫扶活動的組織管理體系建構與制度建設。結對幫扶活動賴以開展的結對共同體是一個“以師帶徒”性質的組織,就需要幫扶雙方以發展需求為出發點,以共同愿景為導向建立共識,教育行政部門加強頂層設計,統籌計劃,依托結對幫扶項目開展一些專場活動,提升此次活動的影響力,得到更多學校、老師的認可,為幫扶活動的順利開展和幫扶主體的順暢參與提供切實的保障。

第二,要注重生成性資源的積累與應用。精心設計、實效良好的送教活動本身就是一項優秀的教研活動案例,同時也以課例展示等形式提供優秀的教學案例。在實踐中應該加強這類生成性資源的歸檔,甚至以校本資源庫的方式積累與應用,以發揮對教師專業成長的更大作用。

第三,增加結對幫扶共同體內部直接互助交流學習機會。緊密加強名師網絡工作室與結對學校負責人及種子教師的溝通,有必要對學校的校本特征、學情、班情進行前測,動態調整結對計劃,促進更加精準的幫扶。對于結對雙方直接交流困難的問題,政府應積極干預,主動采取措施削減結對雙方間交流障礙。政府可以從名師網絡工作室與鄉村學校幫扶活動的策劃到實施過程,再到完成活動等一系列環節中發揮其引導指揮作用。政府還應從財政、規章制度等方面建立機制,聯合名師網絡工作室、學校管理層,共同策劃幫扶活動,從政府層面組織動員廣大師生共同參與,保障交流活動的可行性、安全性,增加了結對學校交流合作的機會,從而促進雙方學校教師增進感情,利于深度了解,建立長效幫扶機制。