基于公園城市理念的高校公園式校園建設路徑研究

韓艷林 王舉興 李東

摘 要:為進一步提升新時代高校校園在“雙一流”建設中的育人和文化傳承功能,促進高校“雙一流”建設,依據公園城市和高校校園建設理念的互耦特性,將公園城市理念融入高校校園建設中,大力推進高校公園式校園建設。分析當前高校公園式校園建設現狀及存在的問題,應從共享理念和依托自然生態本底入手推進城校功能和空間融合,提高規劃彈性以提升校園建設的可持續性,通過綠色生態筑基加強生態景觀打造,通過優化功能分區激發校園活力,通過提升校園社會開放度促進資源共享,加快老校區建設更新,提升土地空間利用率等,以推進高校公園式校園建設。

關鍵詞:公園城市;高校公園式校園建設;校園規劃與設計

中圖分類號:TU984.14/TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1672-0539(2023)03-0034-08

一、引言

早在幾千年前我國先輩們就懂得了環境育人的道理,這個環境不僅包括自然環境,也包括社會環境,而自然環境更直接、更深刻,正所謂“環境育人 潤物無聲”[1]。育人不僅體現在課堂上,也體現在環境中。對此,蘇爾認為,“一個特定的人類群體,在他的文化支配下,在其長期的活動區域中,必然創造出與其相適應的地表特征”[2]180。這里所說的地表特征,就是指承載著特定人群文化密碼的環境和空間[2]181。2015年10月,國務院印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》,深入探索一流大學和一流學科建設的新路徑[3]14。一流的大學必然要求有一流的場所和硬件支撐,需要在物質實體層面體現和強化,同時專注于物質實體和精神氛圍兩個主導領域,提高公眾對高校的認知度[3]16。這也為未來高校校園建設提出了硬核要求。

我國高校校園建設的歷史,承載了我國高等教育發展理念的變遷,契合了我國經濟社會發展的時代變遷。從高校校園變遷的歷史來看,目前還很難走出“封閉單一”“千校一面”“校城分離”“功能分區單一”“文化傳承缺失”等困境,與當前世界一流大學建設的理念不相匹配,也難以為世界一流大學建設提供有力的環境和文化支撐。如何適應當前高等教育改革創新和城市經濟發展的現實需求,切實為高校“雙一流”建設提供有力的環境和文化支撐,是新校園建設和老校區改造中需要解決的現實緊迫課題。自2018年習近平總書記在視察四川天府新區時提出建設公園城市以來,公園城市理念逐漸進入人們的研究視野,它秉承“共享”“綠色”“協調”“創新”“開放”的新發展理念,也為未來高校校園建設提供了新視角,高校公園式校園建設呼之欲出。

梳理當前研究文獻,對公園城市理念內涵及建設實踐、高校校園規劃設計創新等進行了系列探索,但仍存在研究潛力和空間:一是對“雙一流”建設中高校校園規劃建設的重要性給予了關注[4-6],但還缺乏對高校校園規劃和設計先進理念的準確提煉;二是對高校規劃和設計給予了充分研究,但多局限于實證視角,而各高校需面對和解決的是個案問題[7-10],理論研究滯后;三是對未來高校校園與城市互構、高校校園開放、校園規劃與設計理念創新研究等內容還需進一步深化。本文以公園城市建設理念為分析視域,以高校“雙一流”建設為背景,在梳理公園城市建設理念的基礎上,著重分析了高校校園建設歷程及存在的問題,依據公園城市建設理念探索公園式校園的建設路徑。

二、公園城市與高校校園建設的理念契合和互構

(一)公園城市理念

2018年2月,習近平總書記在視察四川天府新區時指出:“天府新區一定要規劃好建設好,特別是要突出公園城市特點,把生態價值考慮進去,努力打造新的增長極,建設內陸開放經濟高地。”[11]同年4月,習近平總書記再次強調:“一個城市的預期就是整個城市就是一個大公園,老百姓走出來就像在自己家里的花園一樣。”[12]公園城市這一城市建設理念的提出,有其特定的時代背景,它是在中國特色社會主義生態文明建設進入新階段和全球建設綠色共同家園時提出的城市建設新理念,踐行了新發展理念,是對以往綠色城市形態的新提升,滿足了人民群眾對美好生活的追求,使城市發展邏輯從工業邏輯回歸人本邏輯,是探索城市生態價值轉化的最佳空間載體,在城市規劃史上也前所未有。

成都作為首提地,正在努力推進公園城市示范地建設,全國其他城市也在不斷努力探索將公園城市建設從理念走向實踐。關于公園城市理念的內涵,目前還未形成共識。從字面語義解釋,“公”即是公開、開放,“園”就是環境,“城”是指人工系統,“市”是指經濟、產業。作為一種新的城市建設理念,其核心內涵在于,堅持“以人為本”的核心理念,并以生態文明為指引,將綠色生態理念貫穿于城市發展全過程,著力打造城市形態與公園形態有機融合、“三生”空間相融合、自然與人文相融合的復合社會生態系統。通過場景營造和生態價值轉化,充分實現人、城、境、業高度和諧統一,是城市發展史上的新階段和新模式。核心意涵即為奉“公” 、聯“ 園”、塑“城”、興“市”(見圖1),具體體現為服務人民、 涵養生態、美化生活和綠色低碳高質量生產。

(二)高校校園建設理念及未來趨勢

教育是無形的,而校園建筑能將這一無形的概念實體化[13]。高校校園建設秉承環境育人的理念。高校擔負著立德樹人的重要使命,承擔著人才培養、科學研究等五大根本任務。其中,校園是高校建設的空間載體,承載著師生日常教學﹑科研、生活、娛樂等活動,校園規劃設計水平直接影響著高校建設目標的實現,以科學的校園規劃﹑濃郁的文化氛圍、優美的生態環境、完善的功能分區等保障“雙一流”大學教學及科研順利開展,促進學校創新發展[3]17。

當前,我國正在推進高校“雙一流”建設,需要特定的場所和硬件的支撐,需要在物質實體層面上體現和強化,同時專注于物質實體和精神氛圍兩個主導領域對公眾認知的共同培養和支撐,這一統一性特征對“雙一流”大學作為研究機構在實體環境支撐、環境氛圍營造、校園基礎建設方面的要求提出了概念性、方向性的指引[3]18。第一,校園規劃設計要全面支撐“雙一流”建設目標,尤其是一流學科的建設任務,完善相應的基礎設施,有效整合辦學資源,滿足人才培養需求,為教學、科研提供良好的基礎保障。第二,學校的發展離不開校園文化的支撐,校園文化是高校重要的辦學資源,校園規劃設計傳遞著校園文化的內涵,需要結合歷史、地理、人文特色進行差別化設計,營造獨特優良的文化氛圍。第三,校園空間環境要有利于不同學科、不同學院、不同學校之間,以及學校與其他國際組織、學術機構、企業之間的學術交流與科研合作,搭建聯合教學、科研合作平臺,創造靈感碰撞、思想對話、會客交流的公共空間,推動學科之間互相聯系、滲透、推進。第四,大學作為先進思想的主要發源地,前沿知識的傳播地,未來領袖的培育地,承擔著推動社會進步的責任。置身于校園環境中,學生耳濡目染受到感染和熏陶,大學校園的綠色、節約型設計具有重要的引領和示范作用,為改善全人類福祉及生態環境樹立了榜樣。

回顧我國高校校園建設的變遷過程,基本上都是以我國高校校園建設指導標準來指導進行的,自主性和特色性十分不足,難以承擔“雙一流”高校建設的重任,需要更加重視以人為本、可持續發展、整體性和協調性、共享開放、生態綠色、特色與文化傳承、城校融合和校區(社區)互動,以此提升校園的育人功能,促進一流高校建設[2]81。

(三)公園城市與高校校園建設理念的契合和互耦性

公園城市是踐行新發展理念的城市形態,也是未來城市發展的方向,而高校校園建設一直遵循高等教育的發展趨勢,也是踐行高等教育使命(高校“雙一流”建設)的必然要求,是城市形態的具體體現,與公園城市發展理念具有互構的作用(見圖2),這也是城校能夠融合的理論基礎。基于公園城市理念開展高校校園建設,即在規劃與設計、城校融合等方面推進高校公園式校園建設。按照公園城市的建設理念,高校公園式校園,就是堅持以人為本的核心理念,基于生態文明建設目標,通過將公園形態與高校校園空間有機融合,塑造高校校園生態空間和諧、教學與服務相融合的復合系統,是人、園、境、業高度和諧統一的現代化校園,是新時代文明校園建設的新模式。

三、高校公園式校園建設現狀及問題

我國大學校園建設經歷了很長的模仿階段,發展過程曲折,缺乏本土特色和理念創新。例如在19世紀40年代,就深受美國學院派藝術校園規劃思想的影響。這一西方主流的規劃思想十分推崇折中主義建筑風格,具體來講,就是過度強調建筑功能上的分區,在校園空間組織上,充分重視對合院和軸線的運用,在校園建設布局中突出廣場、園林和庭院的中心地位,因地制宜,精心創設宜人的校園建筑室外空間,其中也包括充分利用校園周邊已有建筑資源和地形條件。另外,其也十分強調校園院落的布局[14]1538。在校園中心教學區設計方面,較多地運用了院落布局,這樣就使校園變得較為封閉。在新中國成立以后,我國高校在校園規劃和設計上,從之前的模仿西方轉變為推行蘇聯模式,而這一模式的核心就在于塑造典型的行政景觀。如在校園布局上采用合院形式,形成校園中心,并以圖書館或教學大樓等為中軸線端點,教學區面對校園主入口,在中軸線端點兩側分別布置一些教學功能用房等[14]1538。1992年5月,國家建設部、國家發改委、教育部頒布《普通高等學校建筑規劃面積指標》(建標〔1992〕245號),強化了對高校校園建設標準的指導,將科學發展觀納入學校建設,將高職高專校園建設標準納入指標,對高校校園建設進行了有力的規范和指導[14]1539,但仍難以滿足新時代高等教育和高校“雙一流”建設要求,問題主要集中如下。

(一)功能分區視角單一,分區活力不足

目前,我國高校雖然也進行了功能分區,但基本上是為了快速完成校區建設任務,功能分區缺乏多視角設計,各功能分區的銜接和協調不足,制約了其功能的發揮。長期以來,我國高校校園基本上采取封閉管理模式,校園采用圍墻隔欄,隔開了校園與外部的聯系。校園內被規劃為幾個互不干擾的功能區,如教學區、運動區、生活區等,這樣的規劃分區使校園結構十分清晰,便于保證各功能區獨立發揮作用,方便了校園管理。但也有其缺陷,即人為地割裂了各功能區之間的相互聯系,如生活和運動、學習和生活,造成了功能單一、往返不便利等,方便度大大降低,缺少人文關懷,不夠人性化,校園生活氣息和空間活力下降[15]81。

(二)校園規劃設計缺乏生態理念,自然融入不足

公園城市建設的基本理念就是“以人為本”,最大特性就是生態性,這也是高校公園式校園建設的核心理念,即樹立生態理念,融入自然,以此打造人與自然、校園與城市相和諧的校園環境。目前高校新舊校區的規劃設計中自然的融入十分不足。

(三)校園規劃缺乏彈性,可持續發展不足

我國高等教育發展史上經歷了高校擴招、校園大規模擴建等,校園建設中,因需在短時間內完成校園規劃并建成風格統一的完整校區,基本采用了整體規劃、一次成型的做法,這也成為我國高校校園建設的一個顯著特點。這種藍圖式的規劃,能適應辦學規模的擴大,短時間完成校區的規劃、設計和建設,快速形成校園整體風貌。但這種靜態的規劃思維模式,往往因為缺乏彈性和靈活性,難以應對未來多學科交叉所帶來的多變性和不確定性,造成后續的校園修建因缺乏規劃而難以有效實施,從而使校園建設缺少適應性。因此,缺乏彈性和動態特性的校園規劃制約了高校公園式校園的可持續發展[15]82。

(四)千校一面,缺少特色,文化塑造與傳承不足

縱觀我國高校校園建設現狀,一個顯著特點就是缺少個性,文化塑造和特色不足,這也是我國高校校園建設廣受詬病的地方。我國高校校園建設從模仿西方到推行蘇聯模式,走過了一段艱辛的歷程。在后期的高校擴招和校園擴建中,校園規劃大多為一次設計成型,缺少彈性,都是在短時間內完成,功能區劃分簡單,功能設計單一、雷同,設計方案套路化、趨同性顯著,當然這中間也不乏一些個性化、差異化、特色化的優秀校園規劃和設計案例,增添了校園的地域和文化特色,也成為未來校園建設的新趨勢。

(五)校區封閉程度高,社會開放和資源共享程度低

基于對校園安全等多重因素的考慮,我國高校校園大多采用封閉型規劃和管理模式,利用圍墻限制市民和游客等外人進入,進而將校園變為城市的一個個“孤島”,產生明顯的“孤島效應”。不僅弱化了學校與周邊環境的交流,影響了服務能力,也會造成校園周邊交通擁堵,城市公共空間資源浪費,使校園與城市產生較大的疏離感,進而造成校園空間的自我孤立等弊端,這與當前“雙一流”高校開放辦學的理念不符。雖然目前我國也建設了部分開放式校園,如清華大學、北京大學等,但在校園資源使用方面確實存在擠占校內人員資源、管理不便等問題,往往又缺乏應對方案和解決措施,促使大多數封閉校園的高校秉持堅定的“護圍”決心。

相關調查研究顯示,高校管理者開放校園的意愿不足,主要基于以下擔憂:一是擔心擾亂正常學習生活秩序。二是怕影響人身及財產安。三是校外人員素質不齊,可能出現破壞校園公共設施、侵害師生切身利益、不遵守公共秩序等行為,給校園管理和環境凈化帶來較大難度。同時,外來人員涌入,也會造成擠占公共空間、公共設施等情形。四是擔心增加校園管理難度與管理成本。校園與周邊社區(城市)之間的物質流、能量流和信息流交換產生較大障礙,學校內部、學校與社會的資源共享度下降[16]。

四、基于公園城市理念的高校公園式校園建設實踐路徑

高校“雙一流”建設背景下,推進高校公園式校園建設,關鍵是要充分樹立公園城市理念,借鑒國內外實踐經驗,創新規劃建設路徑。推進高校公園式校園建設,可結合城市雙修理論,依托自然生態本底推進城校融合,提高規劃彈性以提升校園建設的可持續性,綠色生態筑基以加強生態景觀打造,優化功能分區以激發校園活力,提升校園社會開放度以促進資源共享,加快老校區建設更新以提升土地空間利用率等。

(一)依托共享理念和生態本底推進城校融合

在公園城市建設理念中,首要的就是共享共建和生態融合,依托共享理念,推進城校功能融合,做到城中校和校中城;其次就是依托城市生態本底,推進城校空間融合,這是公園城市理念在公園式校園建設中的具體體現。在功能融合方面,要通過開放部分校園服務功能,促進校園部分功能與城市公共功能的相互融合,將校園功能融入城市公共服務當中,構建校園與城市共同體,同時校園內的功能分區也要適應這一新趨勢和新要求,即從功能分離到功能混合再到功能融合。如學校邊界的一些新趨勢,從有界趨向無界,校園與城市公共設施互通有無,可極大地提高公共設施的利用效率。在空間融合方面,主要是充分依托學校和城市的生態本底,達到城校在空間上的自然融合,包括景觀打造和場景營造,使學校景觀融入周邊的自然景觀,營造城市渾然一體的大景觀,同時又通過小的場景和標志,突出校園的特色和文化。通過城校的空間融合,城市與校園的公共空間、水體綠化相互開放,共建綠色開放的共享空間,從而使城校空間成為相互融合的共同體,這樣既滿足了城市建設需求,又節約了城市土地資源,提高了土地利用效率。基于公園城市的共享共建和生態融合理念,有利于校園產教融合平臺的搭建,促進了城校功能融合與空間融合,從而有利于實現高校與城市公共文化體育設施的資源共享與統籌建設,為創新創業型校園和學習型城市的創建提供了可能和前提。

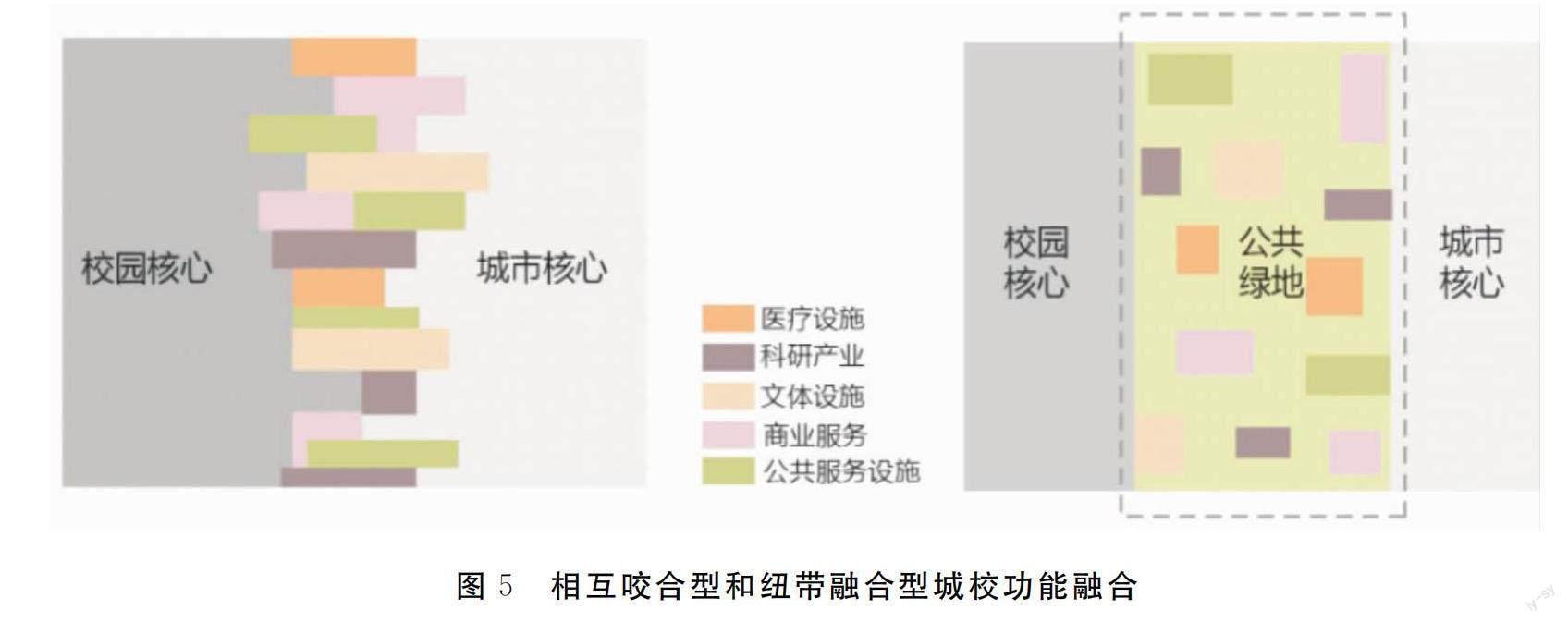

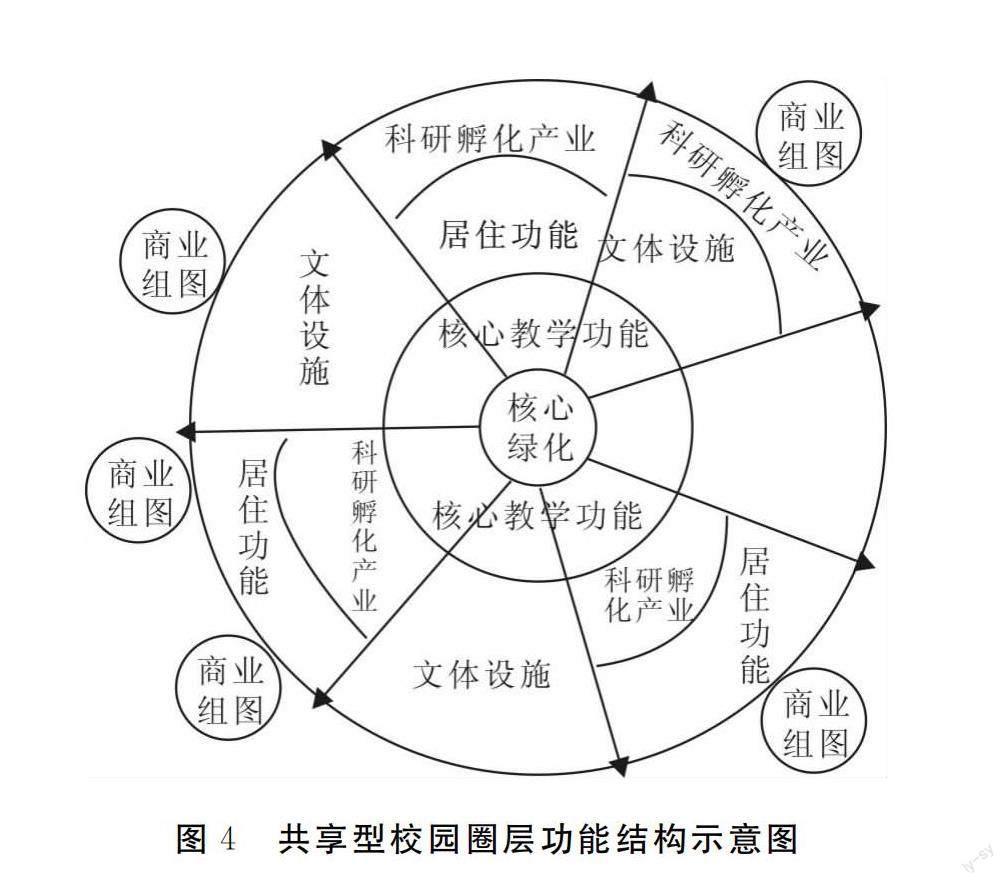

空間尺度不同可以形成不同的城校融合類型和模式。其中,對于功能融合,可以從城市、校園和組團三個層級進行。從城市層級可采用校即是城和校園分布于城市之中兩種模式;校園層級可采用相互咬合型和紐帶融合型;對于組團層級大多采用書院制(見圖3~5)。

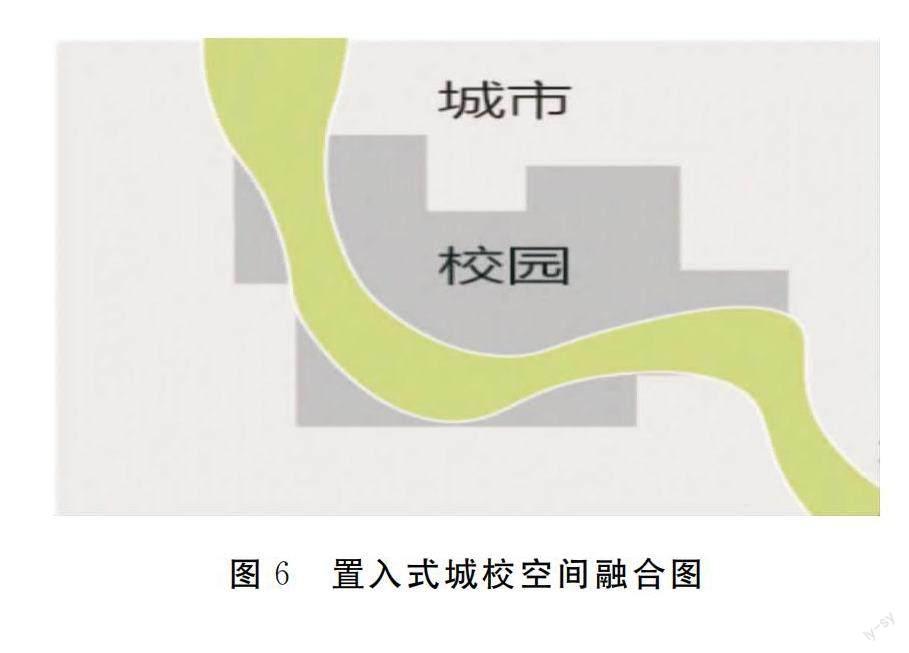

對于空間融合,在不同尺度上也形成了不同模式。在城市層級,城校空間融合模式有圈層式、滲透式和置入式(見圖6)。在校園層級,城校空間融合主要有相互咬合型融合模式和邊界滲透型融合模式。對于相互咬合型或邊界滲透型,具體又有兩種形式:一種是校園街道半圍合空間型,另一種是校園街道開放式空間型。而在組團層級,城校空間有通過彼此共享公共文化中心、城市公園及校園綠地等方式實現融合的模式,也有通過校園組團空間與城市商業、居住、辦公空間的立體復合而實現融合的模式。具體可通過校園由內到外逐級開放的功能融合模式、大開放小圍合的空間融合模式、景觀互通、資源開放、交通無縫來實施[17]。

圖6 置入式城校空間融合圖

(二)提高規劃彈性和整體性,提升校園建設的可持續性

提高規劃的彈性,主要考慮校園空間環境方面的可持續發展,以及校園文脈的延續和發展——精神層面的可持續發展。學校進行規劃設計應具有靈活應變的意識與能力,要充分考慮通用空間和可變空間,以提高校園空間的自然適應性。在規劃擬定時,要充分提高規劃的彈性,既要考慮空間的融合,又要考慮未來的可拓展性,為未來的發展變化留余地。可考慮適當擴建或發展地下空間,也可考慮提高建筑密度等。在能源利用上,可多考慮利用自然采光和通風來節能。在新校區建設或老校區擴建中,要充分考慮新校區與老校區之間的內在聯系,盡量保持校園文化的延續性。應依據本校的傳統和精神創造出新型的、富有特色的校園文化,既尊重歷史,體現大學校園深厚的文化底蘊,又要在歷史的基礎上創造出高校未來發展的文化和精神。此外,在空間布局上要注重整體協調,即在校園總體布局上講究構圖的藝術性和形式美,軸線對稱逐漸減少,自由的幾何形式布局增多,建筑單體以模數化設計,校園建筑布局趨向集中[18]。

(三)綠色生態筑基以加強生態景觀打造

高校校園要強調綠色生態筑基,尊重自然、融入自然。一是注重校園的時空融入,即從形態、功能與交通上建立具有動態生長性的校園空間發展結構。具體而言,就是通過尊重與順應地域自然環境,加強對自然環境的修復,增進校園整體環境的可持續發展性;二是通過提升校園整體空間布局的開放度,促進規劃中的交通組織和功能分區與城市體系的緊密結合,以及城校間的空間融合與資源共享;三是需要營造具有文化內涵的特色校園空間。這需要結合校園所在城市的地域和自然景觀特色,在城市歷史和學校歷史的交匯融合中提取文化元素,包括城市空間肌理、傳統建筑元素、老校區空間特色、獨特的建造技藝和先進的教育理念等文化元素,以營造特色文化校園。在建筑設計上,應優先考慮整體的協調性和完整性,進行優化設計;堅持生態性設計原則,因地制宜,合理配置綠化資源,保持校園及其周邊自然生態環境的優美[19]99。

(四)提升校園社會開放度以促進資源共享

面對高校封閉產生的“孤島效應”,應進一步開放校園促進資源共享。堅持兩條主線進行有條件開放,既要滿足社會需求,又要保證校內師生的利益。在進行大學校園開放時,在通過詳細調查掌握校外人員需求的基礎上,實施有條件的按需開放,而非全面的盲目開放。要考慮校內人員對開放的接受程度和意愿,開放模式充分照顧校內人員,如針對服務設施,可分為生活服務設施、文化服務設施、教學服務設施等三個方面分別構建開放模式:對于生活服務設施,如食堂、超市及校醫院等,可根據實際情況采取部分全開放模式;對于文化服務設施,如圖書館、禮堂及校博物館等,可采取分時段開放模式;對于教學服務設施,如辦公樓、專業教室等,可采取不開放模式[19]100。針對校內道路交通,可從校園道路、停車場及公交站點等三個方面分別構建開放模式:對于校園道路采取分路段開放與分時段開放相結合的模式;對于停車場采取分區域開放模式;對于公交站點,采取分節點設置的模式。針對開敞空間,從點狀開敞空間、面狀開敞空間及線狀開敞空間等三個方面構建開放模式,可根據現實情況采取分區域開放和分時段開放相結合的模式。

(五)加快老校區更新,優化功能分區,激發校園活力

我國早在1999年就開始了大規模的高校擴招和校園擴建,但由于高校擴招和校園擴建缺乏科學的理念和規劃設計,導致許多高校擴建存在不足。如老校區擴建中的規劃和建設不能適應新校區的功能需要,新老校區的功能和文化連接斷裂,整體感不強,資源配置不合理,交通不暢、文化景觀凌亂且無繼承性和統一性,校園整體育人功能不適應新的發展理念等[20]。這些問題產生的根源就是校園建設缺乏先進的理念指導。要解決這些問題,首先,要加強調查和評估,對新老校區的功能承載、交通及資源、空間密度、文脈傳承等做出精準分析;其次,對新老校區的功能配置、資源分配、空間承載等進行精準計算;再次,按照新的功能配置、資源分配、文脈傳承等進行統一規劃設計;最后,加快老校區的建設更新及新校區的新功能配置,做好新老校區的文脈傳承,使之既要有統一的文脈傳承,又要塑造特色,激發校園活力。

五、高校公園式校園建設典型案例及經驗借鑒

(一)地域文化在校園建筑中的演繹

高校建筑既是高校的物質實體,也是大學文化的物質承載,同時也是城市最具文化代表性的物質載體。但如若缺少先進理念的支撐和引導,這樣的建筑形體也可能失去文化性。在當前的城市和校園建設中,最難破解的就是建設的同質化,許多本應獨具文化傳承精神的大學失去了獨特性,淹沒于鋼筋水泥鑄成的森林之中。如何破解城市和校園建設中的同質化,將豐富的地域文化元素和校園歷史文化傳統符號通過深度挖掘融入城市和校園的建筑當中,形成富有獨特文化內涵的地標性建筑,是亟待解決的問題。

廣西民族大學武鳴校區是一座新建校區,坐落于南寧市武鳴區南寧教育園區西片區,這里的山水格局、地貌植被成為塑造地域校園空間獨有的資源與優勢。其在校園整體規劃設計當中,充分運用了引山理水的設計理念,充分借納基地內山水的獨特要素,規劃以圖書館建筑和入口廣場作為禮儀軸線,輔助以基地內特有的山丘和規劃的湖面作為景觀共享帶,形成“一山一湖組團環繞、一軸一帶共享相連”的校園格局。校園建筑形態在凸顯民族地域性與現代感的基礎上,整體風格采用和諧統一的民族基調。無論是在流線組織上,整體空間布局上,還是在建筑群體布局上都體現了濃厚的民族基調和顯著的地域特色。如在流線組織上,規劃從城市周邊人流方向、校園形象等角度綜合考慮校區的出入口位置;在整體空間布局上,使校園規劃與地域自然環境相和諧;在建筑群體布局上采用廣西傳統建筑的院落式布局。建筑造型方面參考具有代表性的廣西壯鄉建筑及東南亞民族風格和元素,囊括吊腳樓、坡屋頂等,與山水一體,使校園成為表現民族建筑與地域建筑的展示舞臺,巧妙地將地域文化貫穿于建筑和校園設計當中[21]。

(二)大學校園環境與區域環境的協調發展

城市和大學是完全可以相互支撐和融合的,城市可以為當地大學提供物質和公共服務保障,而大學可以為城市提供教育科技和文化資源,二者在物質上和精神上相互依托、相互支撐。但位于中心城區的大學校園,往往面臨著用地緊張、功能不完善、環境差等問題,這些問題可能會制約學校未來的發展。如何解決這一問題,瑞士蘇黎世大學校園建設給出了參照和示范。成立于1883年的瑞士蘇黎世大學,位于瑞士德語區蘇黎世。蘇黎世大學以道路、邊沿、區域、結點、標志作為印象要素,在校園規劃設計中,通過在校園綠化、景觀小品、休憩設施、社會服務四個方面進行精心設計,使學校與區域環境成了協調的有機整體。如在主要建筑周邊設置綠化帶,校園內設置了一些小花園,用作休息和欣賞,坡地上也設置了景觀,沿街設置觀賞景觀和公共藝術,建筑形體以方體九宮格為原型進行各種形體變化的處理。采用特殊手法對建筑材料進行處理,在建筑形體設計上保持了規整的形態控制[22]。

六、結語

教育是無形的,而校園建筑能將這一無形的概念實體化。在推進世界一流大學的建設過程中,充分發揮環境育人的功能,高度重視校園建設的作用。針對當前我國高校校園建設中存在的過于封閉、開放和共享不足、可持續性不強、與自然脫離、城校不協調等問題,可充分借鑒公園城市建設“以人為本”“生態筑基”“協調發展”“創新發展”“開放發展”等理念,建設高校公園式校園。具體可結合城市雙修理論,依托自然生態本底推進城校融合,提高規劃彈性以提升校園建設的可持續性,綠色生態筑基以加強生態景觀打造,優化功能分區以激發校園活力,提升校園社會開放度以促進資源共享,加快老校區建設更新以提升土地空間利用率。當然,高校公園式校園建設是一個系統復雜的過程,必須持續推進。

參考文獻:

[1]華國棟.環境育人 潤物無聲——試論在高校中推行“環境教育”理念[J].現代經濟信息,2008,(3):172-173.

[2]董屹.“環境育人”的思辨《邁向世界一流大學——從校園規劃與設計出發》評述[J].時代建筑,2022,(2).

[3]江立敏,潘朝輝,王滌非.何為世界一流大學——基于校園規劃與設計視角的思考[J].當代建筑,2020,(7).

[4]林建榮,王春,施文凱.“雙一流”背景下高校新校區規劃與建設研究:以中國人民大學為例[J].中國人民大學教育學刊,2018,32(4):70-82.

[5]湯蘇寧,岳巖峰,裴子蓉.“雙一流”建設與高等教育強國發展戰略[J].黑龍江高教研究,2017,(8):69-72.

[6]魏偉華,洪林.“雙一流”背景下高校校園文化建設的思考[J].黑龍江高教研究,2017,(8):132-135.

[7]周兆森,林廣思.教育大眾化背景下的大學校園規劃設計策略[J].南方建筑,2020,(1):122-129.

[8]任文靜.淺論新時期高校校園規劃的發展趨勢[J].高校后勤研究. 2021,(2):8-9.

[9]李鷗.我國高校校園規劃研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2009:7.

[10]陳尚玲,陳科東,徐敏.校園景觀與文化共融——桂林旅專新校區景觀設計構思[J].中國農學通報,2010,26(23):244-248.

[11]北京市朝陽區融媒體中心.許你一個“人城境業”總相宜的朝陽[EB/OL].(2023-04-06)[2023-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762389123735087014&wfr=spider&for=pc.

[12]天府新區:公園城市指數研討會在北京舉行[EB/OL].(2021-04-02)[2023-05-21].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1695898628666927536&wfr=spider&for=pc.

[13]Jonathan Coulson, Paul Roberts,Isabelle Taylor. 大學規劃與校園建筑對盡善盡美的探求[M].張宜嘉,胡洋,譯.北京:電子工業出版社,2014:45.

[14]楊忠毅.高校校園規劃標準化設計探討[C]//中國標準化協會.標準化改革與發展之機遇——第十二屆中國標準化論壇論文集,2015.

[15]姜偉,孫麗平.當代大學校園規劃設計的發展趨勢[J].包頭鋼鐵學院學報,2005,24(1).

[16]汪德根,杜金瑩.城市雙修理念下大學校園開放的困境與突破——以蘇州大學為例[J].中國名城,2018,(7):57-64.

[17]楊蕾.高等學校校園規劃理念與設計實踐[J].規劃與設計,2018,(30):127.

[18]呂銳,劉文野.大學校園景觀規劃設計綜述[J].蕪湖職業技術學院學報,2016, 18(2):84-87.

[19]方怡蕾.高校校園景觀規劃設計比較與優化措施研究[J].規劃設計,2020,(7).

[20]李曉慧.高校校園擴建、整合規劃設計綜述[J].黑龍江水利科技,2017,45(1):65-66.

[21]張麗娜,陳建華.淺析地域文化在校園建筑設計中的現代演繹——以廣西民族大學校園規劃設計為例[J].建筑與文化,2020,(3):90-91.

[22]吳文怡.大學校園規劃與城市環境的協調發展 ——蘇黎世大學城市校區規劃設計的啟示[J].美術教育研究,2020,(14):122-124,127.

Research on the Path of University Park Campus

Construction based on the Concept of Park City

HAN Yanlin1, WANG Juxing2, LI Dong1

(1. Campus Planning and Construction Division, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China;

2. Business School , Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China)

Abstract:In order to augment the educational and cultural heritage functions of new-era college campuses within the framework of the “Double First Class” initiative, it is recommended to integrate the concept of a park city into the entire process of campus construction, thereby creating a park-like college campus. Based on the analysis of the current situation and existing challenges in the construction of university parks, the following measures should be promoted: leverage the natural ecological backdrop to foster city-school integration, enhance planning flexibility to bolster the sustainability of campus construction, construct green ecological foundations to strengthen ecological landscape creation, optimize functional divisions to stimulate campus vitality, and improve the social openness of the campus to encourage resource sharing. Accelerate the construction and refurbishment of the old campus to enhance the utilization of land space.These efforts aim to contribute to the overall improvement of university parks as part of campus construction.

Key words: Park City; University Park Campus; Campus Planning and Design