犀角地黃湯聯合司庫奇尤單抗治療血熱型尋常型銀屑病臨床觀察*

巫星玥 石 全 賀 琪△

銀屑病是免疫介導的慢性炎癥性皮膚病,可分為尋常型、膿皰型、關節病型及紅皮病型,其中以尋常型銀屑病最為常見,典型皮損為鱗屑性紅斑、丘疹或斑塊,伴不同程度的瘙癢[1]。西醫治療尋常型銀屑病依據病情可采用外用藥涂抹封包、光療、系統治療及生物制劑等手段控制臨床癥狀[2],但長期療效尚不確定。銀屑病屬于中醫“白疕”范疇,血熱證為其最常見的證型[3]。既往研究證實,中藥辨證論治銀屑病取得了不同程度的進展[4]。故此,本研究采用加味犀角地黃湯聯合司庫奇尤單抗治療中重度尋常型銀屑病血熱證,觀察其療效及安全性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2021年1月—2022年6月于湖北省中醫院皮膚科就診的被確診為中、重度尋常型銀屑病,中醫證型為血熱證的患者90例,平均分為3組,每組30例。中藥組中男12例,女18例;平均年齡(40.83±13.52)歲;平均病程(12.66±8.13)年。西藥組中男9例,女21例;平均年齡(40.97±12.20)歲;平均病程(15.18±10.02)年。聯合組中男13例,女17例;平均年齡(41.40±13.61)歲;平均病程(14.96±8.60)年。3組患者性別、年齡和病程經比較,差異無統計學意義(P>0.05)。該項目已通過倫理委員會審批。

1.2 診斷標準西醫診斷標準符合《中國臨床皮膚病學》[1]尋常型銀屑病相關診斷標準:皮損損害為炎性紅色丘疹、斑丘疹或邊界清楚的棕紅色斑塊,基底浸潤明顯,上覆多層銀白色鱗屑,可見薄膜現象及點狀出血現象。符合《中國銀屑病診療指南(2018完整版)》[2]中、重度銀屑病診斷標準,即銀屑病嚴重程度指數評分≥7分。中醫診斷標準符合《尋常型銀屑病(白疕)中醫藥循證臨床實踐指南(2013版)》[5]血熱證診斷標準:主癥:①皮損鮮紅;②新出皮疹不斷增多或迅速擴大。次癥:①心煩易怒;②小便黃;③舌質紅或絳;④脈弦、滑或數。具備全部主癥和1項以上次癥即可確診。

1.3 納入與排除標準納入標準:符合上述中、西醫診斷標準;自愿受試,簽署知情同意書;年齡18~65歲。排除標準:入選前3個月內曾接受免疫抑制劑、糖皮質激素、維A酸類藥物等系統治療;肝腎功能異常;HBV、HCV、HIV、梅毒、結核相關檢查異常;合并炎癥性腸炎、惡性腫瘤、嚴重感染等其他嚴重系統性疾病;哺乳期及妊娠期女性。

1.4 方法

1.4.1 治療方法3組均予卡泊三醇軟膏(愛爾蘭利奧制藥有限公司,規格:15 g∶0.75 mg,批準文號:HJ20160070)每日2次外涂皮損處。中藥組予加味犀角地黃湯口服,藥物組成:水牛角(濃縮粉)25 g,生地黃25 g,赤芍10 g,牡丹皮10 g,玄參10 g,紫草15 g,蒲公英30 g,白鮮皮15 g,石上柏15 g,白花蛇舌草20 g,虎杖15 g。皮疹色焮紅,甚或紅斑融合成片,或咽痛者加山豆根10 g,板藍根15 g;大便秘結者加大黃10 g,厚樸10 g,枳實10 g;病久者加丹參15 g,三棱10 g。采用中藥配方顆粒(華潤三九醫藥有限公司),每日1劑,分2次開水沖服。西藥組予司庫奇尤單抗注射液(Novartis Pharma Stein AG,商品名稱:可善挺,規格:1 ml∶150 mg/支,批準文號:S20190023)皮下注射,于第0、1、2、3、4、8周給藥,每次300 mg。聯合組予加味犀角地黃湯口服,并予司庫奇尤單抗注射液皮下注射。3組均治療12周。

1.4.2 觀察指標觀察患者治療前后銀屑病面積和嚴重程度指數(Psoriasis Area and Severity Index, PASI)、涉及體表受累面積(Body Surface Area, BSA)、皮膚病生活質量指數(Dermatology Life Quality Index, DLQI)及總有效率并記錄,觀察3組治療期間不良反應發生情況。

1.4.3 療效判定標準PASI評分:將皮損嚴重程度按照紅斑、鱗屑和浸潤程度分為無:0分,輕度:1分,中度:2分,重度:3分,極重:4分;皮損面積0%~10%:1分,10%~20%:2分,20%~50%:3分,50%~70%:4分,70%~90%:5分,90%~100%:6分;PASI總分=(0.1×頭部皮損嚴重程度×頭部皮損面積)+(0.2×上肢皮損嚴重程度×上肢皮損面積)+(0.3×軀干皮損嚴重程度×軀干皮損面積)+(0.4×下肢皮損嚴重程度×下肢皮損面積)[6]。BSA評分:患者1個完整手掌和五指:1%,頭部和脖子:10%,上肢:20%,軀干、腋下和腹股溝:30%,下肢和臀部:40%[7]。DLQI評分:可評估皮膚病在過去7 d帶給患者的影響,共設10個問題,均采用4級計分法:無:0分,輕微:1分,中度:2分,嚴重:3分;滿分30分,得分與影響程度呈正比[8]。總有效率:根據PASI評分計算療效指數,療效指數=(治療前PASI評分-治療后PASI評分)/治療前PASI評分×100%。痊愈:療效指數≥90%;顯效:60%≤療效指數<90%;有效:30%≤療效指數<60%;無效:療效指數<30%。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%[9]。

2 結果

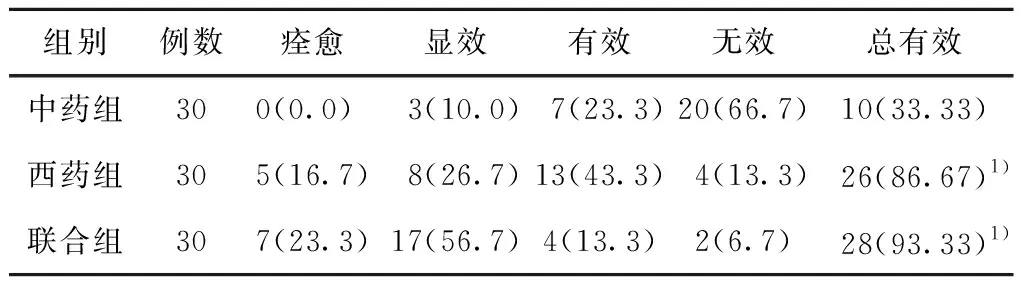

2.1 臨床療效西藥組和聯合組總有效率顯著高于中藥組(P<0.01)。聯合組總有效率高于西藥組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 3組患者臨床療效比較 (例,%)

2.2 PASI評分 BSA評分 DLQI評分治療前各組間評分比較,P>0.05;各組內治療后與治療前評分比較,P<0.01;治療后各組與中藥組比較,P<0.01;治療后聯合組與西藥組PASI評分及PLQI評分比較,P<0.05。見表2。

表2 3組患者PASI評分 BSA評分DLQI評分比較 (分,

2.3 安全性治療期間所有患者均未出現嚴重感染。西藥組2例患者、聯合組3例患者注射部位局部出現紅斑、結節;中藥組1例患者出現反酸、腹脹、腹瀉的表現。

3 討論

尋常型銀屑病具有慢性、復發性的特點,迄今為止難以根治,治療以控制臨床癥狀、改善患者生活質量為主。卡泊三醇為維生素D衍生物,可通過維生素D受體作用于角質形成細胞,調節其增殖和分化,同時抑制中性粒細胞浸潤[10]。卡泊三醇軟膏是最早開發的銀屑病外用藥物之一,用于銀屑病常規治療,常與其他藥物聯合使用。

中醫學認為此病總由營血虧虛、血熱內蘊、化燥生風、肌膚失養而成。《醫學入門》云:“疥癬皆血分熱燥”。趙炳南提出銀屑病“從血論治”的觀點,依據皮損特點將銀屑病分為血熱證、血瘀證、血燥證,開創銀屑病血分辨證論治體系[11]。銀屑病初起常表現為血熱證,血分蘊熱,燔灼肌膚,則皮疹鮮紅;熱盛生風,則生白屑、瘙癢。久病經脈阻滯,氣血凝結,轉變為血瘀證,則皮疹暗紅、肥厚,或熱邪已衰,陰血耗傷,肌膚失養,轉變為血燥證,則皮疹淡紅、干燥。研究發現血熱證在銀屑病所有中醫證型中占比最高,為最常見的證型[3]。因此,對于血熱證治療的研究是攻克銀屑病的關鍵。文獻證實,中醫藥可通過干預銀屑病發病的多個關鍵環節發揮治療銀屑病的作用且具有不同程度的療效[12]。本研究中的中藥方是以犀角地黃湯為基礎,參考范瑞強教授治療銀屑病血熱證經驗方加減化裁而成[13]。犀角地黃湯是治療熱入血分的代表方,具有清熱解毒、涼血的功效,研究發現該方治療銀屑病血熱證有較好療效,安全性高,具有調節免疫、抗炎、改善循環等作用[14]。加味犀角地黃湯以水牛角代替犀牛角為君藥,具有清熱、解毒、涼血的作用;生地黃、赤芍、牡丹皮均可清熱涼血;生地黃養陰生津,可復已失之陰血;赤芍、牡丹皮活血化瘀,可散已成之瘀血;加玄參、紫草以增涼血之力;蒲公英、石上柏、白花蛇舌草、虎杖清熱解毒;白鮮皮祛風止癢。全方共奏清熱解毒、涼血消疹之功。該方劑擅清血分熱邪,阻止熱邪入血燔灼皮膚,進一步化瘀、化燥,控制銀屑病血熱證病情的進展,繼而緩解皮損,是治療該證的良方。本研究顯示,加味犀角地黃湯配合卡泊三醇軟膏可以明顯減輕患者皮損及癥狀,但根據總有效率來看療效并不突出。

近幾年,規范化、安全化的靶向生物治療在銀屑病患者中得到廣泛應用,較傳統治療方法針對性更強,臨床療效更有優勢。以往研究發現,銀屑病的發病與Th17細胞及其相關細胞因子密切相關,IL-23/IL-17軸在其發病中起到重要作用[15]。IL-23促使初始T細胞向Th17細胞分化,Th17細胞分泌IL-17等細胞因子,與角質形成細胞上的受體結合,誘導其過度增殖及炎癥反應,從而導致銀屑病患者斑塊不斷增厚,皮損反復發作。司庫奇尤單抗是一種全人源化單克隆抗IL-17A細胞因子IgG1抗體[2],可選擇性結合銀屑病患者體內過度表達的IL-17A并抑制其與IL-17受體的相互作用,精準靶向銀屑病的關鍵致病因子,有效改善皮損及瘙癢癥狀[16]。另有研究發現,IL-17在不同中醫證型銀屑病患者體內的表達水平有差異,在血熱證患者中的表達明顯高于其他證型患者[17],提示司庫奇尤單抗對治療銀屑病血熱證具有更佳優勢。本研究證實了司庫奇尤單抗應用于該證型的療效及潛力。

本研究聯合組采用加味犀角地黃湯聯合司庫奇尤單抗治療中重度尋常型銀屑病血熱證,結果顯示,聯合組總有效率達93.33%,療效較中藥組和西藥組更加顯著,對生活質量的改善更加突出,提示聯合療法具有更優越的臨床治療前景,且無嚴重不良反應,值得推廣運用。

綜上,對于尋常型銀屑病血熱證患者采用加味犀角地黃湯口服聯合司庫奇尤單抗注射療法效果明顯,安全性高,為中西醫結合治療銀屑病提供了更多理論依據。