高質量發展背景下黃河流域鐵路空間格局探測

張莉杰,董俊武,王艷慧*

(1.首都師范大學 資源環境與旅游學院,北京 100048;2.首都師范大學 三維信息獲取與應用教育部重點實驗室,北京 100048)

鐵路作為國家綜合交通運輸體系的骨干力量,是國民經濟大動脈和重要民生基礎工程。目前我國經濟發展已由高速增長轉向高質量發展,隨著社會主要矛盾的轉化,鐵路發展也步入了新時代,因此加快構建布局合理、覆蓋廣泛、高效便捷、安全經濟的現代鐵路空間格局有利于推動我國經濟的高質量發展。黃河流域是我國重要的生態屏障和經濟地帶,是打贏脫貧攻堅戰的重要區域,是陸上絲綢之路的核心腹地[1]。中共中央、國務院2021 年10 月印發的《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》,對黃河流域鐵路規劃建設、客貨運輸等方面提出了明確要求,要求構建便捷智能綠色安全綜合交通網絡,加快形成以“一字形”、“幾字形”和“十字形”為主骨架的黃河流域現代化交通網絡[2]。鐵路交通聯系的空間分布格局一直是交通地理研究的熱點選題之一。國內外研究大多關注鐵路網絡結構分析[3]、鐵路對經濟發展的影響[4]和交通可達性分析[5],研究區域主要涵蓋全國[6]、省級區域和城市群[7]等,對于流域的研究較少;且同時從國家級、省級中心城市和城市群尺度展開鐵路客運空間格局的研究更少。隨著現代地理信息技術的進步和大數據時代的來臨,通常采用空間數據分配[8]、空間計量分析[9]和社會網絡分析[10]等方法對鐵路網絡進行量化評價。在上述背景下,本文以黃河流域為研究區,基于全國鐵路車次數據和社會經濟數據,對鐵路客運空間聯系網絡展開定性與定量相結合的測度分析,從整體、省域、城市群3 個尺度挖掘不同類型鐵路客運聯系的空間格局,為摸清黃河流域鐵路客運交通空間聯系格局、推動鐵路高質量發展提供決策依據。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

黃河流域位于我國中北部地區,西起巴顏喀拉山、東臨渤海、南至秦嶺、北抵陰山,約占我國陸地總面積的1/3;下轄山東、陜西、山西、河南、內蒙古(不包括東四蒙)、寧夏、甘肅和青海8個省,擁有山東半島、中原、關中、蘭西、太原、呼包鄂榆和寧夏沿黃7 個城市群和93 個地級及以上中心城市。當前,黃河流域高質量發展提升了北方整體經濟水平,但面臨經濟增速逐步放緩、內部發展不平衡、中心城市輻射帶動能力弱等發展難題,迫切需要在明晰當前鐵路客運交通聯系空間分布格局的基礎上,加強鐵路規劃建設,加大基礎設施補短板力度,利用鐵路帶動經濟發展,努力促進黃河區域更高質量、更高效率地可持續發展。

1.2 數據來源

本文采用的數據主要從2021 年3—4 月鐵路客運“票價網”查詢獲取,涵蓋全部正在運營的6 600余列車次,其中高速動車(G字頭)1 865列、城際動車(C字頭)1 044 列、普通動車(D 字頭)1 563 列、直達(Z 字頭)237 列、特快(T 字頭)230 列、快速(K 字頭)1 266列、普通列車453列。每列車次數據包含起點站、中途各停靠站、終點站、車次類型等信息,以G、C、D 為字頭的列車為高速列車,以K、T、Z、普快為字頭的列車為普速列車。黃河流域地級及以上中心城市的行政區域數據來源于資源環境科學與數據中心網站。

2 研究方法

為深度解析黃河流域鐵路客運聯系的空間格局,本文分別從地級及以上中心城市、省會、城市群尺度,利用網絡分析法和空間計量分析法揭示城市之間鐵路客運聯系的網絡結構,表征區域空間集聚程度,定量探測不同類型鐵路客運交通聯系的空間分布格局。

2.1 網絡分析法

1)鐵路客運聯系強度。城市間鐵路客運聯系強度反映城市鐵路客運聯系網絡連接中城市鐵路交通聯系規模的分布特征[7]。本文采用兩個城市間的開行客運班次數量之和表征鐵路客運聯系強度,以城市間的聯系流為網絡邊,城市為網絡節點,計算公式為:

2)度中心性可顯示城市的交通聯系能力,衡量城市在網絡中所處的重要程度[4]。城市的度中心性越大,表明與該節點有直接關系的其他節點數目越多,在網絡中的中心地位越突出。具體計算公式為:

2.2 空間計量分析法

位序—規模法是從城市規模及其位序的關系來考察一個城市交通的分布狀態,可反映城市鐵路交通聯系空間集聚的位序規模分布特征[11]。具體計算公式為:

式中,n為城市數量;Ri為城市i交通聯系車次量規模位序;Pi為按照從大到小排序后位序為i的城市交通聯系車次量規模;P1為理想的首位城市交通聯系車次量規模;q為Zipf 指數。

將上述模型進行對數變換,得到:

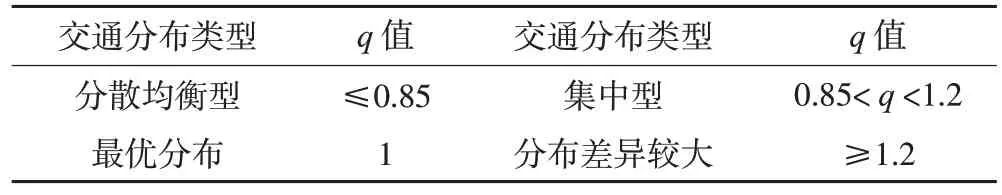

q亦稱集中指數,可考察區域交通分布空間集聚程度(表1)。位序—規模法對雙對數點圖上所有可能的點組合進行相關系數檢驗時,取在0.001 置信水平下線性范圍最寬的一段為無標度區間。

表1 集中指數代表的交通分布狀態統計

3 研究結果與分析

3.1 整體鐵路客運交通聯系的空間分布格局

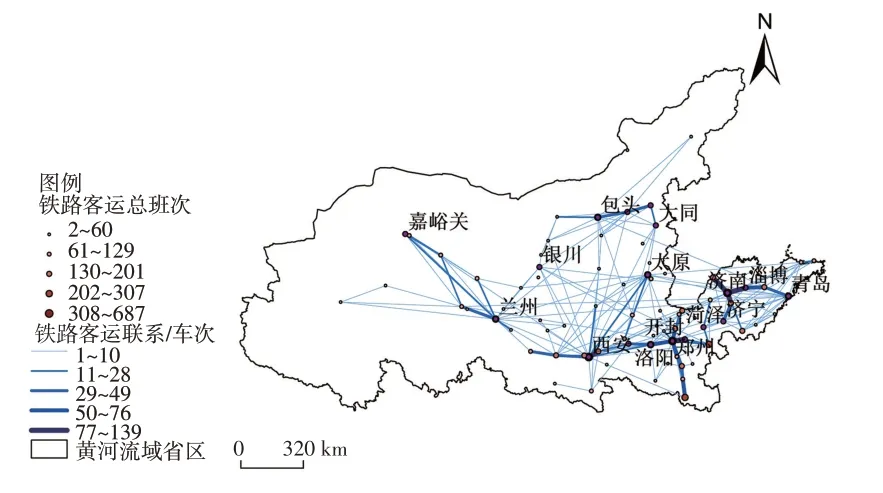

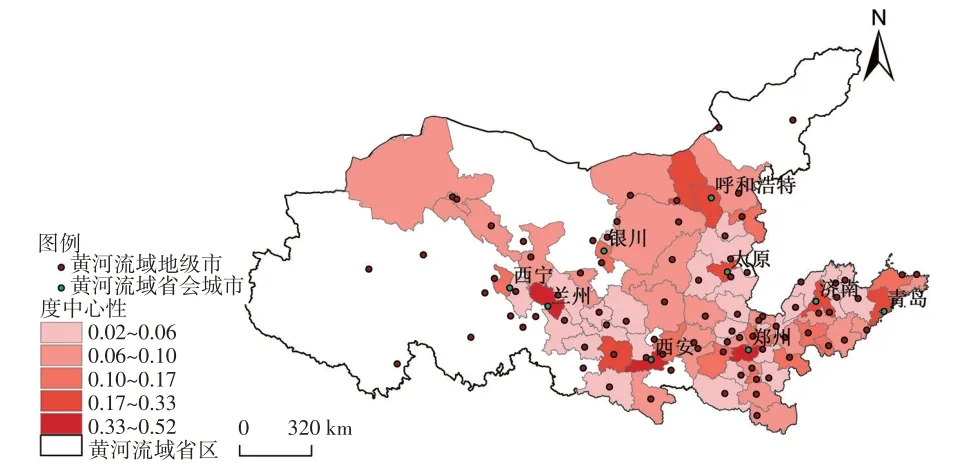

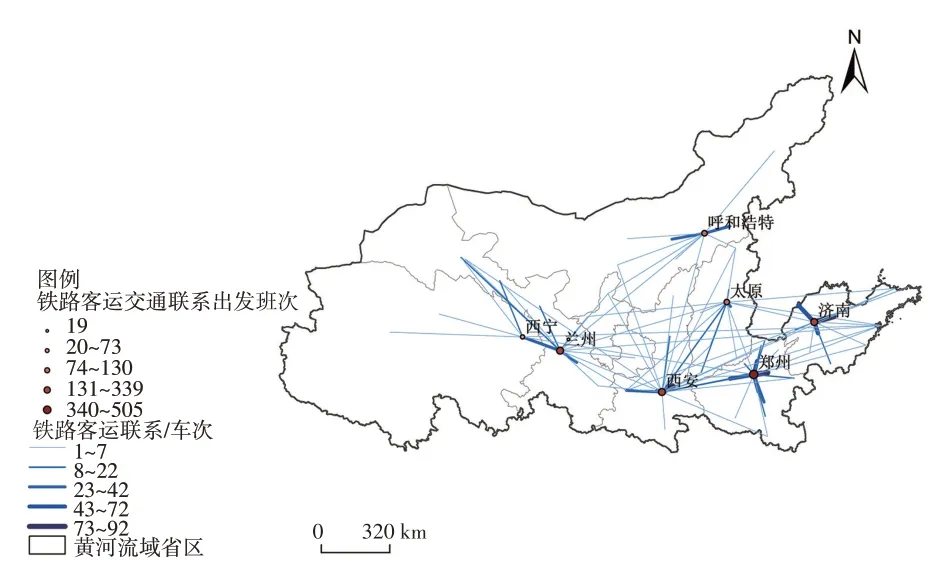

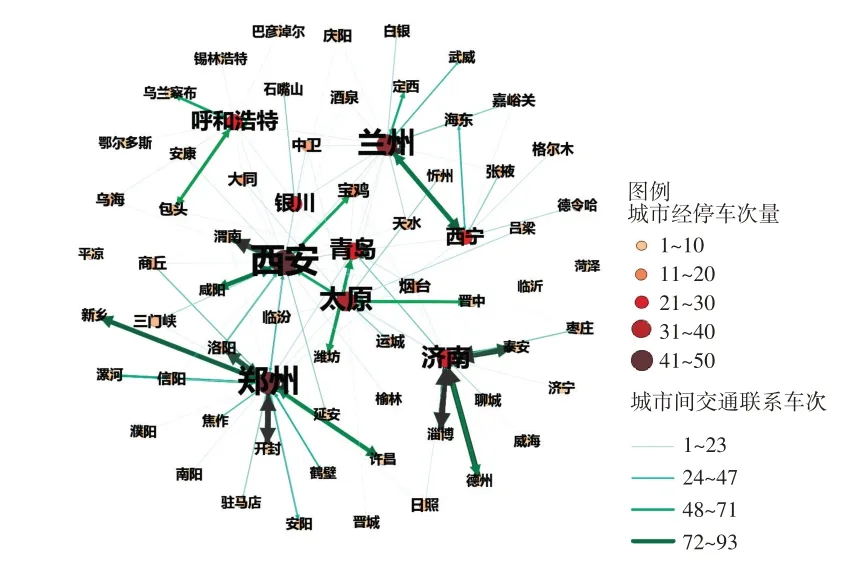

中心城市鐵路客運近域聯系可視化展示見圖1,可以看出,黃河流域的鐵路客運交通網絡空間分布格局已初步形成,整體呈東密西疏的特征。根據鐵路班次數據,分析“一字形”主骨架發現,濟南經鄭州至西安線路的鐵路客流量較少;分析“十字形”主骨架發現,銀川經綏德至太原和蘭州經平涼至延安缺失線路;分析“幾字形”主骨架發現,蘭州經銀川、包頭至呼和浩特、太原并通達鄭州的直接聯系線路較少。

圖1 中心城市鐵路客運交通聯系空間分布圖(審圖號:GS(2016)2923)

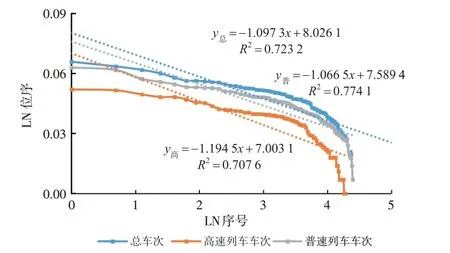

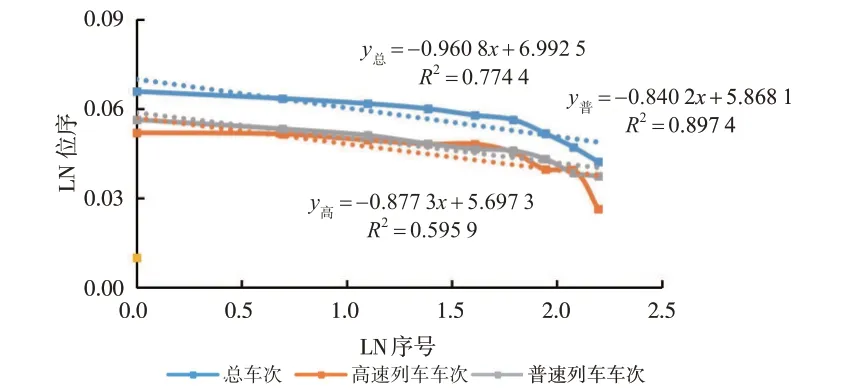

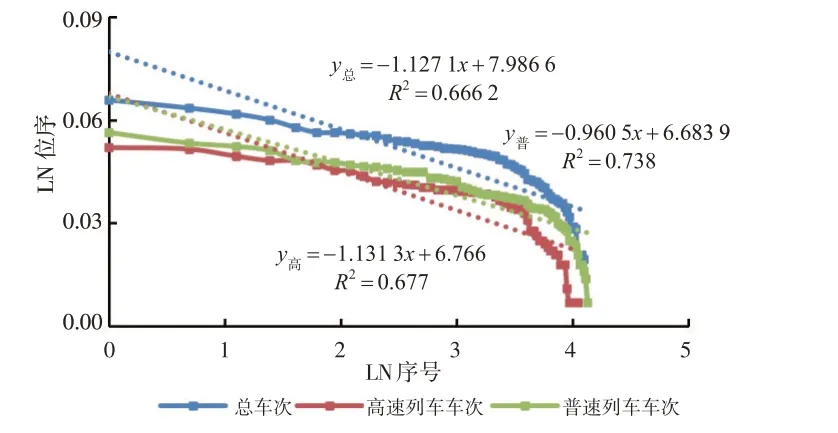

根據位序—規模分布標準模型的計算結果(圖2),鐵路交通聯系量與城市位序間的相關系數均在0.8 以上,且r總、高、普的顯著性水平均遠大于r0.001,說明中心城市鐵路交通聯系的位序—規模分布符合Zipf 法則。由q總、普、高均在0.85~1.2 可知,中心城市鐵路車次聯系空間分布表現出空間集聚特性,普速列車和高速列車均屬于集中型,但高速列車的集聚性更明顯。

圖2 中心城市不同類型車次量的位序—規模指數分布

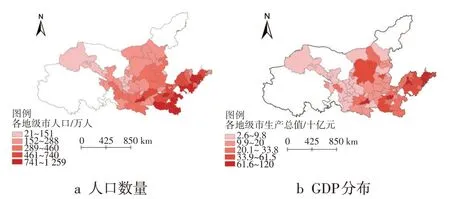

中心城市度中心性的空間分布見圖3,度中心性高的城市多為省會城市或其他經濟發展較好的城市,且在空間上有明顯的空間溢出效應。黃河流域經濟與人口發展數據見圖4,可以看出,度中心性與人均GDP 和人口密度之間的相關系數分別為0.26 和0.39,且二者相關性的顯著水平較高,說明黃河流域鐵路客運交通聯系中城市度中心性與其經濟發展水平、人口分布呈顯著正相關。

圖3 中心城市度中心性的空間分布圖(審圖號:GS(2016)2923)

圖4 黃河流域各地級市人口數量與GDP分布圖(審圖號:GS(2016)2923)

3.2 省會中心城市鐵路客運交通聯系的空間分布格局

省會城市是全國交通聯系的國家和區域性集聚中心,對黃河流域省會中心城市鐵路客運的近域聯系格局進行空間模擬與圖景展示(圖5),可以看出,各省區大多形成了以省會城市為聯系核心,并向周圍城市輻射的鐵路交通聯系分布格局;河南、山東和陜西的鐵路聯系呈放射狀結構,其中鄭州、濟南和西安發揮了核心作用;西寧與蘭州之間形成了帶狀網絡結構;以呼和浩特和太原為核心節點的鐵路交通聯系形成了放射狀分布格局,但這兩個城市在各自所在區域的輻射作用較弱。

圖5 省會中心城市鐵路客運聯系的空間網絡分布圖(審圖號:GS(2016)2923)

根據建立的位序—規模分布標準模型(圖6),普速列車與高速列車相關系數均在0.8 以上,且二者均具有顯著相關性,說明省會城市鐵路交通聯系的位序—規模分布符合Zipf 法則。省會中心城市的q總、高均在0.85~1.2,q普小于0.85,說明省會中心城市的整體列車和高速列車屬于集中型,普速列車屬于分散均衡型。

圖6 省會中心城市不同類型車次量的位序—規模指數分布

為進一步解析省會城市在鐵路客運班次聯系中的規模網絡集聚特征,本文利用Gephi 對省會中心城市經停的鐵路客運交通車次進行可視化展示(圖7),可以看出,鄭州、西安和蘭州節點規模明顯大于其他中心城市;濟南到泰安、淄博和德州,鄭州到開封、洛陽,西安到渭南、寶雞和咸陽等城市交通聯系強度遠大于其他城市,說明中心城市形成了各自的區域性客流集聚中心;但太原和西寧與周圍城市的聯系強度卻較低,各省會城市的聯系強度存在差異性。

圖7 省會中心城市鐵路客運交通聯系的集聚結構圖

3.3 城市群鐵路客運交通聯系的空間分布格局

將城市群鐵路客運交通聯系進行可視化展示(圖8)發現,中原城市群和山東半島城市群的客運鐵路交通聯系車次量較高,且呈放射狀空間形態和相對集聚的規模分布;中原城市群的鐵路交通聯系呈現以鄭州為核心,向許昌、洛陽、開封和新鄉等方向分布的空間格局;山東半島城市群則呈現以濟南為核心,向青島、淄博、德州和泰安等方向分布的空間格局。

圖8 城市群鐵路客運交通聯系空間網絡分布圖(審圖號:GS(2016)2923)

根據黃河流域相鄰城市間的鐵路聯系強度可知,中原、山東半島、關中平原城市群的鐵路客運聯系次數占比分別為29.71%、24.51%、11.65%,總占比為65.87%,是黃河流域客運鐵路交通聯系的3 個核心區。根據的位序—規模分布標準模型(圖9),相關系數均在0.8以上,且具有顯著相關性,說明鐵路交通聯系量與城市位序符合Zipf法則。q總、普、高分布在0.85~1.2,說明城市群整體列車、普速列車和高速列車運行車次均具有區域空間集聚特性,且高速列車相對集聚。

圖9 城市群不同類型車次量的位序—規模指數分布

4 結語

在高質量發展背景下,本文以黃河流域地級市為研究對象,從整體城市、省會城市、城市群3 個尺度,基于不同類型的鐵路客運車次數據,運用網絡分析法和空間計量分析法探測了鐵路客運交通聯系的網絡結構和不同車次類型劃分的路網集聚情況。結果表明:①黃河流域鐵路客運交通網絡空間分布格局已初步形成,整體上呈現東密西疏的特點,鐵路中心城市交通網絡呈雙核組團模式、極核模式和點軸式空間模式,在不同車次類型劃分中,普速列車和高速列車均屬于集中型,但高速列車聚集效應更明顯;②在省域尺度上,鐵路交通網絡以省會城市為核心,在不同車次類型劃分中,高速列車交通聯系屬于集中型,普速列車屬于均衡型;③在城市群尺度上,中原、山東半島、太原和寧夏沿黃城市群的城市鐵路網絡呈放射狀分布,蘭西和關中平原城市群呈帶狀分布,在不同車次類型劃分中,普速列車和高速列車均具有空間集聚特性。

研究結果表明,以“一字形”、“幾字形”和“十字形”為主骨架的黃河流域現代化交通網絡發育尚不完善,為實現黃河流域的高質量發展,構建便捷智能綠色安全綜合交通網絡,需在交通規劃方面對中心城市進行以下改善:加強樞紐城市建設,充分發揮其輻射帶動作用,加強“幾字形”網絡骨架的短板建設,尤其是西部地區的交通銜接,實現黃河流域綜合交通網絡的高效連通。由于交通數據來自鐵路客運數據,缺乏貨運數據,本文難以從更多尺度和視角對黃河流域鐵路骨架結構進行全面分析;且本文采用了一期鐵路客運車次截面數據,缺少基于時間序列數據的時空演變格局監測,后期將從數據補全補實的角度,加強黃河流域鐵路交通聯系時空演變格局分析、變化機理分析、格局優化模擬等方面研究,為黃河流域高質量發展提供更系統深入的決策支持。