小學語文課堂教學評價:現實困境、原因分析與改進策略

劉錦華 吳欣歆

【關鍵詞】課堂教學;評價目標;現實困境;改進策略

關于課堂教學評價,有三種典型的觀點:一是將其定位為價值判斷;二是強調課堂教學評價為衡量實然教學效果與預期目標需求之間的差距;三是認為其包括教師的教學、學生的學習和課堂教學的質量與效果。顯然,第一種觀點對評價的目的認識不全面,第二種觀點關注結果而對過程重視不夠。[1]本文研究的課堂教學評價,是指師生在課堂教學理論的指導下,依據一定的評價目標和標準,借助評價工具,收集、分析和解釋學生學習信息,進而對學生的課堂學習行為、教師的課堂教學行為及教學表現作出判斷,以促進學生學習、改善教師教學的活動過程。[2]據此,作為教學評價的重要組成部分,課堂教學評價對促進學生學習、改進教師教學有著重要作用。然而,近年來小學語文課堂教學在評價方面存在一個突出問題,即教師預設的評價目標與評價行為不一致,這一問題致使課堂教學評價的作用難以得到有效發揮。在此背景下,基于有代表性的小學語文課堂教學案例,分析現實困境、探索困境背后的原因及相應的對策,顯得尤為重要。

一、小學語文課堂教學評價的現實困境

當前,小學語文課堂教學評價存在多方面的困境,如評價內容的片面性、評價方式的單一性、評價性質的偏頗性,以及評價標準的不科學性、評價時機的不準確性和評價主體的一元化。[3]這些問題實際上都是表象,其根源在于教師預設的課堂教學評價目標與評價行為不一致。因此,本研究的討論將聚焦于解決這一根源性困境。

教師預設的課堂教學評價目標是指教師在課堂教學過程中設定的衡量教學效果和學生學習成果的目標。這些評價目標旨在評估教師的教學質量和效果,以及學生對所學知識和技能的掌握程度。教師預設的課堂教學評價目標應具體、可測量,并與教學評價和學習要求保持一致。通過設定明確的評價目標,教師可以更好地了解學生的學習情況,及時調整和改進教學方法,提高學生的學習效果。

課堂教學評價行為是指對教師在課堂教學中設定的評價目標的實際達成情況進行評估和反饋的行為。它涉及對學生學習成果、教學質量和學習過程的實際評估。評價行為應當具有客觀、準確、可靠的特點,以便教師能夠對教學和學生的學習效果進行評估和改進。同時,這些評價行為也能為教師提供反饋和指導,幫助其優化教學策略,進而提升學生的學習效果。

在實際評價過程中,教師預設的評價目標與評價行為常常存在不一致的情況,意味著教師所設定的評價目標一般是為了改善自身的教學和促進學生的學習,但實際的評價行為卻常常難以達到這一效果。這一情況不僅會影響教師對學生學習狀況和教學質量的準確把握,還會影響教學的改進和學生的進步。

二、原因分析及案例探討

結合教學實踐,筆者將上述困境的原因歸結為以下兩點:一是在小學語文課堂教學中,教師所設定的評價目標與實際評價時關注的維度不一致,二是評價目標存在水平層級預設缺失的情況。這兩點原因導致了教師難以對學生的認知過程進行評價,無法根據學生實際的關鍵行為表現給予適當的反饋,同時也限制了教師評價素養的發展。下面將結合相關案例進行深入探討。

1. 評價目標與教學評價中關注的維度不一致

布魯姆將認知目標分為知識維度和認知過程維度。教師在課堂教學評價過程中,所設定的評價目標一般涵蓋知識維度和認知過程維度。然而,在實際教學評價時,教師通常只關注知識維度,而忽視了認知過程維度。出現這一情況,一方面是因為教師對認知水平的層級理解不到位,另一方面是因為教師在進行教學評價時,沒能從評價目標的兩個維度對學生的關鍵行為表現開展評價。

以六年級下冊課文《匆匆》某教學評價為例,教師設定的一項評價目標為“能夠做到著眼詞句停頓,體會散文的節奏”,相應的教學實錄片段如下所示:

師:在散文里,標點符號的停頓是顯而易見的,此外還有一種不太顯露的停頓存在。你們認為是什么?

生:我認為是作者的情感變化。除了要關注標點符號這種顯性形式的停頓,我們還應該在散文詞句中根據作者的情感變化而進行停頓。

師:標點符號是散文里一種顯性的停頓,與之相對的,不太顯露的停頓,指的是散文句子內部的節奏,也就是詞語與詞語之間的停頓。下面我們來看這句話:“在逃去如飛的日子里,在千門萬戶的世界里的我能做什么呢?只有徘徊罷了,只有匆匆罷了。”請大家自由組成小組展開討論,一會兒依次匯報,匯報的主題是“這句話如何體現不太顯露的停頓”。

分析教師所設定的評價目標可以發現,該目標包括概念性知識(散文的節奏)這一知識維度和理解(體會)這一認知過程維度。在實際評價過程中,當教師問及散文的“不太顯露的停頓”時,學生認為指的是作者的情感變化。應該說,學生的理解是到位的,因為散文蘊含的情感決定著其內在節奏,而停頓則是外在表征,學生能夠理解到這一層,說明他對散文的節奏,及其和情感之間的關系的把握是到位的,基本達到了“理解”這一認知過程維度的要求。

可當學生真正表現出這一認知過程時,教師并未給予正面評價,而是將其引向自己預設的內容——散文“不太顯露的停頓”指的是句子內部的節奏,也就是詞語與詞語之間的停頓。這表明該教師雖然在評價目標中提及了“理解”這一認知過程維度,但在實施教學評價時卻只關注了“散文的節奏”這一知識維度,而忽略了對“理解”這一認知過程維度的評價。

2. 評價目標存在水平層級預設缺失的情況

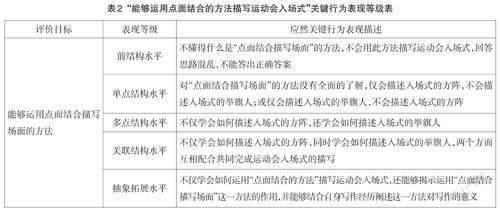

SOLO 分類理論將學生回答問題時所需要的思維層次分為五種水平,分別是前結構水平、單點結構水平、多點結構水平、關聯結構水平和抽象拓展水平,五種水平之間呈現進階的關系。以此作為分析工具,分析教師課前設定的評價目標和教學、評價活動。教師擬定的評價目標常常存在水平層級缺失的情況,致使在教學活動中,無法對學生的關鍵行為表現進行準確的評價。

以六年級上冊《七律·長征》某教學評價為例,教師設定的一項評價目標為“能夠運用點面結合的方法描寫運動會入場式”,相應的教學實錄片段如下所示:

師:剛才我們結合詩歌內容一起學習了“點面結合描寫場面”的寫作方法,接下來,我們試著將這一寫法運用到我們的日常生活中。請你運用“點面結合描寫場面”的方法,在學習單上補充描寫運動會入場式的片段,在橫線處填上描寫入場式方陣的語句,寫好后同桌之間互相改一改,爭取把運動會入場式寫生動。(出示學習單)

看,迎面走來的是我們班的方陣,只見方陣由7×8 人組成,大家精神抖擻,氣勢蓬勃。請細看:進策略,以促進小學語文課堂教學評價的變革。

1. 制定“目標—評價”分類表,同時落實知識維度與認知過程維度

針對評價目標維度與教學評價維度不一致的困境,教師需要深入學習布魯姆教學目標分類理論,準確把握學生認知水平的不同層級,并參照該理論制定“目標—評價”分類表;在實施教學評價的過程中,從知識維度和認知過程維度對學生進行評價,以確保兩個維度的評價均能得到落實。

以《匆匆》一課的教學評價為例,教師可以參照布魯姆教學目標分類理論制定“能夠做到著眼詞句停頓,體會散文的節奏”“目標—評價”分類表,如表1 所示。教師應清楚其所預設的評價目標包括知識維度和認知過程維度,相應的教學評價應緊緊圍繞這兩個維度進行。針對學生的回答,教師不僅要清楚學生是否能結合散文的停頓、節奏來理解,同時還要判斷學生的分析是否達成了對散文節奏的正確理解,這樣才能確保知識維度(散文的節奏)和認知過程維度(體會)評價的同時落實。

注:評價目標包括概念性知識(散文的節奏)和理解(體會)兩個維度

教學評價應同時落實對知識維度(學生的回答提及散文的停頓、節奏)和認知過程維度(學生的分析切實達成了對散文節奏的正確理解)的評價

2. 根據評價目標刻畫學生的關鍵行為表現,確保教學與評價的一致

針對評價目標與教學活動中水平層級預設缺失的困境,教師需要深入學習SOLO 分類理論,根據課前預設的評價目標和SOLO 分類理論刻畫學生相應的關鍵行為表現,將學生應然的關鍵行為表現分為不同的等級,形成等級表,進而參照其監控課堂教學與評價活動。需要特別注意的是,對應的教學活動應至少體現多點結構及以上水平,避免只體現單點結構及以下水平。最后,將學生實際的關鍵行為表現與預設的關鍵行為表現進行對比,分析學生在學習過程中存在的問題,進而采取有針對性的教學改進措施。

以“能夠運用點面結合的方法描寫運動會入場式”教學評價為例,教師可預先刻畫學生相應的關鍵行為表現,形成等級表,如表2所示,從能夠學會如何描述入場式的方陣和能夠學會如何描述入場式的舉旗人兩個方面監控教學評價活動,觀察學生的實際表現,并將其與表格中的應然表現進行對照,分析學生在學習過程中存在的不足。

結合等級表來看《七律·長征》教學評價案例,這一案例中學生只做到了入場式方陣的描寫,針對這一情況,教師應在評價目標中預設水平層級,要求學生不僅能夠學會如何描述“ 面”來配合“點”,同時也要學會如何描述“點”以配合“面”,“點”“面”相互結合,共同完成運動會入場式的描寫。以此監控教學活動與評價活動,方能確保學生順利達成評價目標,使教學活動與評價目標得以保持一致。

3. 根據評價結果,反饋學習問題,改進教學活動

在對照學生在課堂上的實際情況與應然關鍵行為表現,分析學生學習過程中存在的問題的基礎上,還應根據上述評價得出的結果,將問題及時反饋給學生,以督促學生改正問題,提高自身認知水平。學生經過反思與自我調整,不但可以提高語文學習的水平,還可以提高元認知能力。教師也應該根據課堂教學評價中發現的問題,及時改進教學活動,在后續的課堂教學與評價中,確保評價目標與評價活動中的維度保持一致,使評價目標中水平層級預設的缺失得以彌補,進一步促進學生后續關鍵行為表現的達成和認知水平的提升,實現課堂教學評價行為與預設的評價目標保持一致。