注射用紅花黃色素聯合丁苯酞氯化鈉注射液治療急性腦梗死的療效分析

王瑩瑩

急性腦梗死是突發性腦組織血液供應障礙, 導致持續性腦組織缺血缺氧, 出現一系列神經功能缺損癥狀的臨床綜合征[1]。丁苯酞氯化鈉注射液作為改善神經功能缺損的藥物, 在急性腦梗死治療中廣泛應用[2]。隨著中西醫結合療法的推廣應用和中成藥注射劑的研發應用, 在急性腦梗死治療中中成藥注射劑也得到廣泛應用。注射用紅花黃色素是在紅花中提取有效成分精制而成的中藥制劑, 具有擴張血管、改善微循環、降低血液粘度、抑制血小板聚集等作用, 在急性腦梗死治療中的療效已得到肯定[3,4]。為一進步驗證注射用紅花黃色素治療急性腦梗死的效果, 本次研究選擇113 例急性腦梗死患者進行試驗分析, 結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年10 月~2021 年4 月首診的113 例急性腦梗死患者作為研究對象, 納入標準:①經臨床檢查確診為急性腦梗死, 且為首次發病;②在發病后48 h 內入院治療;③簽署知情同意書。排除標準:①合并嚴重肝腎功能障礙、嚴重心臟疾病、惡性腫瘤、自身免疫系統疾病、血液系統疾病者;②有出血傾向的患者;③近6 個月有手術史的患者;④伴有精神疾病、認知交流障礙的患者;⑤近3 個月有使用抗血小板聚集、抗凝藥的患者;⑥在治療過程中死亡的患者。將患者根據隨機數字表法分為對照組(56 例)和觀察組(57 例)。對照組患者男30 例, 女26 例;年齡42~76 歲, 平均年齡(61.2±7.3)歲;發病到入院時間12~40 h, 平均發病到入院時間(18.2±7.5)h。觀察組患者男32 例, 女25 例;年齡40~79 歲, 平均年齡(61.5±7.5)歲;發病到入院時間13~42 h, 平均發病到入院時間(18.4±8.1)h。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 對照組患者給予常規神經內科方案和丁苯酞氯化鈉注射液治療, 常規神經內科方案主要包括調節水電解質平衡、補液、吸氧及降壓、調脂等對癥支持治療, 應用甘露醇(按患者體重0.25~2 g/kg, 配制濃度為15%~25%, 于30~60 min 內靜脈滴注)等降低顱內壓, 應用阿司匹林(0.15 g/次, 1 次/d, 口服)、氯吡格雷(75 mg/次, 1 次/d, 口服)等藥物行抗血小板聚集治療;丁苯酞氯化鈉注射液(每100 毫升含有丁苯酞25 mg和氯化鈉0.9 g)靜脈滴注, 100 ml/次, 2 次/d, 兩次輸液間隔時間≥6 h。觀察組在對照組基礎上應用注射用紅花黃色素治療, 100 mg 注射用紅花黃色素與250 ml生理鹽水混合后靜脈滴注, 1 次/d。兩組患者均連續治療14 d。

1.3 觀察指標及判定標準

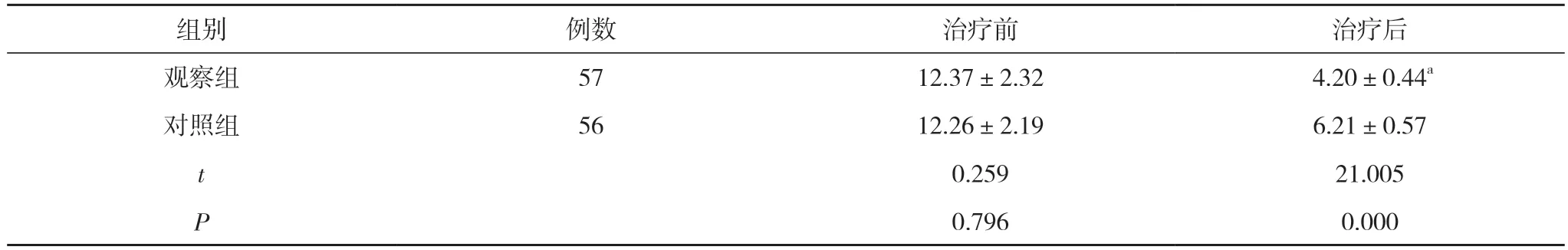

1.3.1 NIHSS 評分 治療前及治療14 d 后采用NIHSS評測患者神經功能缺損程度, 該量表共有15 個項目, 得分為0~42 分, 得分越高則表示神經功能缺損越嚴重[5]。

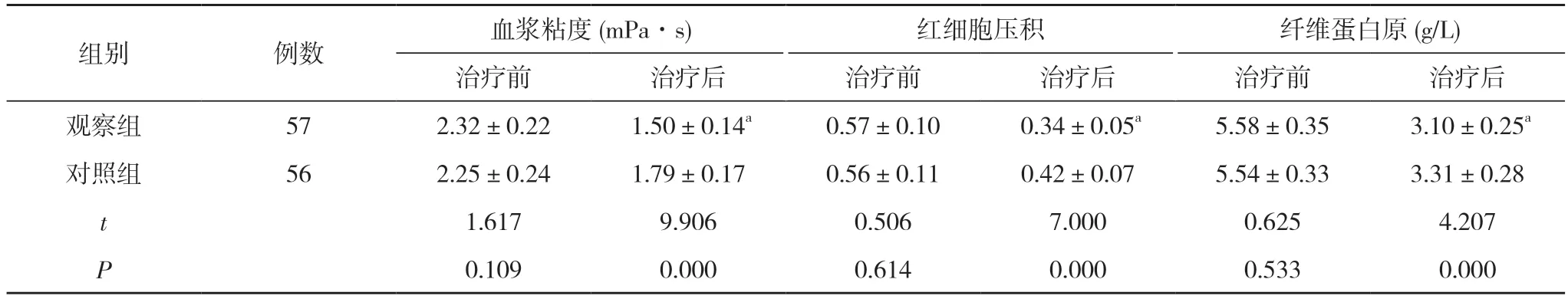

1.3.2 血液流變學指標 治療前及治療14 d 后采集患者空腹外周靜脈血5 ml, 采用血液流變儀檢測血漿粘度、紅細胞壓積、纖維蛋白原水平。

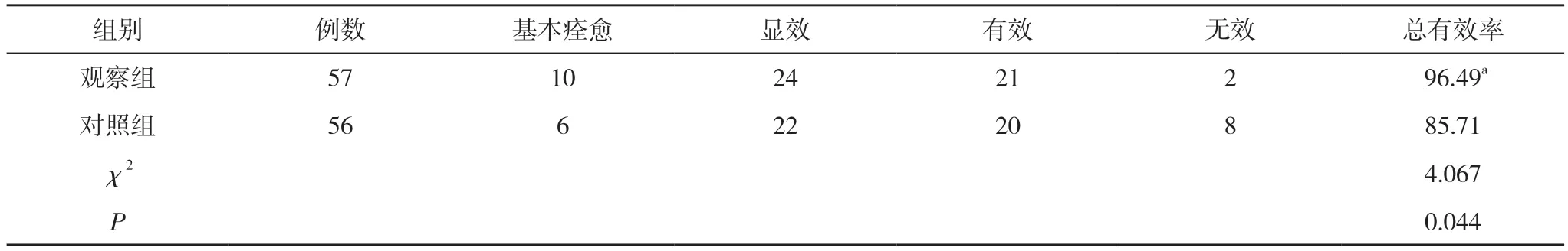

1.3.3 治療效果 判定標準:基本痊愈:治療14 d后患者NIHSS 評分減少≥90%, 病殘程度為0 級, 恢復正常生活能力;顯效:治療14 d 后NIHSS 評分減少46%~89%, 病殘程度為1~3 級, 部分生活自理;有效:治療14 d 后NIHSS 評分減少18%~45%;無效:未達到上述標準[6]。總有效率=(基本痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.3.4 不良反應 主要包括胃腸道不適、輕度頭暈、皮膚瘙癢等。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 (±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組NIHSS 評分比較 治療前, 觀察組NIHSS評分為(12.37±2.32)分, 對照組為(12.26±2.19)分;治療14 d 后, 觀察組NIHSS 評 分為(4.20±0.44)分,對照組為(6.21±0.57)分。治療前, 兩組NIHSS 評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療14 d 后, 觀察組NIHSS 評分明顯低于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組NIHSS 評分比較( ±s, 分)

表1 兩組NIHSS 評分比較( ±s, 分)

注:與對照組比較, aP<0.05

組別 例數 治療前 治療后觀察組 57 12.37±2.32 4.20±0.44a對照組 56 12.26±2.19 6.21±0.57 t 0.259 21.005 P 0.796 0.000

2.2 兩組血液流變學指標比較 治療前, 兩組血漿粘度、紅細胞壓積、纖維蛋白原水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療14 d 后, 觀察組血漿粘度、紅細胞壓積、纖維蛋白原水平均顯著低于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組血液流變學指標( ±s)

表2 兩組血液流變學指標( ±s)

注:與對照組比較, aP<0.05

組別 例數 血漿粘度(mPa·s) 紅細胞壓積 纖維蛋白原(g/L)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 57 2.32±0.22 1.50±0.14a 0.57±0.10 0.34±0.05a 5.58±0.35 3.10±0.25a對照組 56 2.25±0.24 1.79±0.17 0.56±0.11 0.42±0.07 5.54±0.33 3.31±0.28 t 1.617 9.906 0.506 7.000 0.625 4.207 P 0.109 0.000 0.614 0.000 0.533 0.000

2.3 兩組治療效果比較 治療14 d 后, 觀察組治療基本痊愈、顯效、有效、無效分別為10、24、21、2 例,治療總有效率為96.49%;對照組治療基本痊愈、顯效、有效、無效分別為6、22、20、8 例, 治療總有效率為85.71%。觀察組治療總有效率高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療效果比較(n, %)

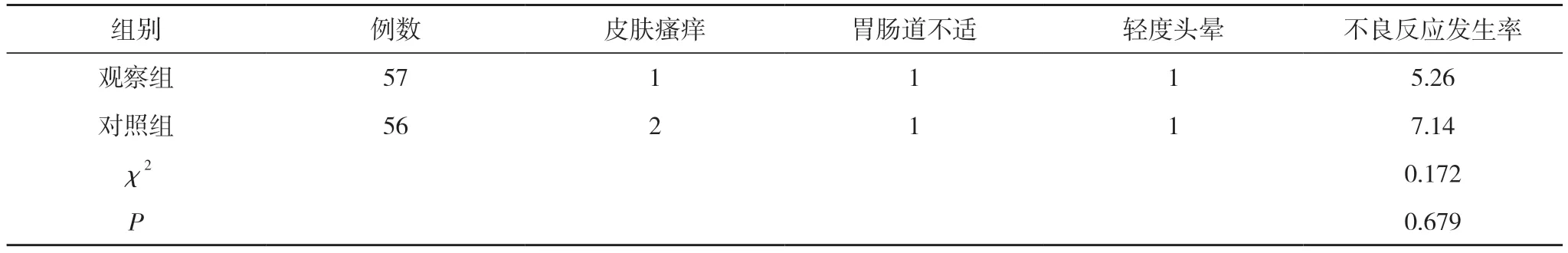

2.4 兩組不良反應發生情況比較 治療期間, 所有患者均未發生嚴重并發癥, 血尿常規、肝腎功能、心電圖均正常。對照組發生2 例皮膚瘙癢, 1 例胃腸道不適,1 例輕度頭暈, 不良反應發生率為7.14%;觀察組發生1 例皮膚瘙癢, 1 例胃腸道不適, 1 例輕度頭暈, 不良反應發生率為5.26%。兩組不良反應發生率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組不良反應發生情況比較(n, %)

3 討論

急性腦梗死是神經內科的常見病, 是腦血管閉塞引起的腦組織局部血液循環障礙, 導致局灶性的神經功能損害[7]。而血液流變學的異常是引起血栓形成、微循環障礙的主要原因, 在急性腦梗死發病中起到重要作用[8]。

丁苯酞氯化鈉注射液能通過阻斷急性腦梗死的多個病理變化環節, 有效保護神經細胞, 能改善大腦缺血后的能量代謝和缺血腦組織的微循環、血流量等, 促進梗死面積縮小, 修復神經功能, 在急性腦梗死治療中的療效已得到肯定[9]。但是該藥對急性腦梗死患者的血液流變學異常的改善效果不佳, 常需要與其他藥物聯合應用。注射用紅花黃色素是從紅花中提取的有效成分精制而成的中成藥注射劑, 紅花是具有活血通經、散瘀止痛的中藥, 在急性腦梗死治療中應用廣泛,其能降低血液粘度, 促進血液流變學的改善[10-13]。現代醫學研究發現, 注射用紅花黃色素發揮藥理作用的主要成分是羥基紅花黃色素A, 其中富含黃銅元素, 具有良好的降壓、抗凝、抗血小板聚集等作用, 還具有抗氧化應激、抑制內皮素等作用, 延緩動脈粥樣硬化進展[14-16]。

本研究結果顯示, 觀察組治療總有效率高于對照組, 治療14 d 后的NIHSS 評分及血漿粘度、纖維蛋白原、紅細胞壓積水平均低于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。由此提示注射用紅花黃色素的應用有助于促進患者血液流變學的改善, 輔助丁苯酞氯化鈉注射液提高修復神經功能缺損的效果, 促進患者早日康復。兩組不良反應發生率比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。由此證實注射用紅花黃色素的安全性較高。

綜上所述, 在急性腦梗死的治療中應用注射用紅花黃色素聯合丁苯酞氯化鈉注射液療效肯定, 可促進患者血液流變學的改善, 修復神經功能。