骨質疏松性椎體壓縮性骨折經皮椎體后凸成形術后應用血府逐瘀湯聯合針灸治療的臨床效果分析

林鴻明

骨質疏松性椎體壓縮性骨折是骨傷科的常見病,且隨著人口老齡化的到來, 其患病率越來越高, 主要是由于椎體因病理改變(骨量減少、骨微結構退化、骨強度減低)或受到外力導致椎體骨折, 以持續腰背疼痛、腰部活動受限為主要臨床癥狀, 具有較高的再骨折率, 是導致患者致殘及致死的重要疾病。目前, 骨質疏松性椎體壓縮性骨折主要采取微創手術治療, 能夠有效減輕腰背部疼痛, 促進傷椎恢復, 但手術不可避免會對機體造成損傷, 導致術后出現不同程度疼痛及其他并發癥, 影響疾病康復, 且12%~52%的患者會發生術后再骨折, 其原因與骨質疏松密切相關[1,2]。骨質疏松性椎體壓縮性骨折術后往往需要聯合藥物干預以提高骨骼質量, 促進腰椎功能恢復, 降低術后再骨折的風險, 而術后單純聯合口服抗骨質疏松的藥物往往效果不明顯。阿侖膦酸鹽是第三代雙膦酸鹽, 能通過破壞破骨細胞的結構從而降低骨折率以及緩解骨痛, 是治療骨質疏松癥的首選藥物[3]。本研究旨在探討骨質疏松性椎體壓縮性骨折行經皮椎體后凸成形術后應用血府逐瘀湯聯合針灸治療的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將泉州泉港仁愛醫院2021 年1 月~2022 年3 月收治的70 例骨質疏松性椎體壓縮性骨折患者隨機分為對照組和觀察組, 每組35 例。對照組中男19 例、女16 例;年齡60~80 歲, 平均年齡(69.50±7.53)歲;體質量指數19~33 kg/m2, 平均體質量指數(28.28±4.62)kg/m2;骨質疏松病程1~6 年, 平均骨質疏松病程(2.55±1.16)年;骨折病程1~20 d, 平均骨折病程(8.60±3.85)d。觀察組中男20 例、女15 例;年齡60~80 歲, 平均年齡(69.68±7.52)歲;體質量指數20~33 kg/m2, 平均體質量指數(28.35±4.70)kg/m2;骨質疏松病程1~6 年, 平均骨質疏松病程(2.50±1.17)年;骨折病程1~22 d, 平均骨折病程(8.75±4.42)d。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合骨質疏松性椎體壓縮性骨折診斷標準[4];②中醫辨證為氣滯血瘀型;③患者知情同意。排除標準:①病理性骨折者;②存在認知、行為功能障礙者;③口服影響骨代謝藥物者;④合并骨腫瘤者;⑤繼發性骨質疏松癥者。

1.2 方法 所有患者均進行經皮椎體后凸成形術治療。對照組患者術后口服阿侖膦酸鈉聯合鈣爾奇D 治療, 口服阿侖膦酸鈉70 mg/次, 1 次/周;鈣爾奇D 600 mg/次, 1 次/d。觀察組在對照組的基礎上給予血府逐瘀湯聯合針灸治療, 血府逐瘀湯由桃仁、當歸各12 g, 紅花、牛膝、川芎、生地黃各9 g, 赤芍、枳殼、甘草各6 g, 柴胡3 g 組成, 1 劑/d, 煎煮濾汁后早晚分服。針灸操作:針刺腰陽關、大椎、命門、腎俞、脾俞、氣海、三陰交、足三里、關元等穴位, 針刺得氣后留針40 min, 采用平補平瀉手法行針, 每間隔10 min 行針1 次, 1 次/d。兩組均治療24 周。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組治療前后骨密度, VAS、ODI、JOA 評分, 血清BGP、ALP 水平, 臨床療效。

1.3.1 骨密度 治療前及治療24 周后使用雙能X 線骨密度檢測儀測定兩組患者腰椎L2~4、股骨頸、Wards三角的骨密度。

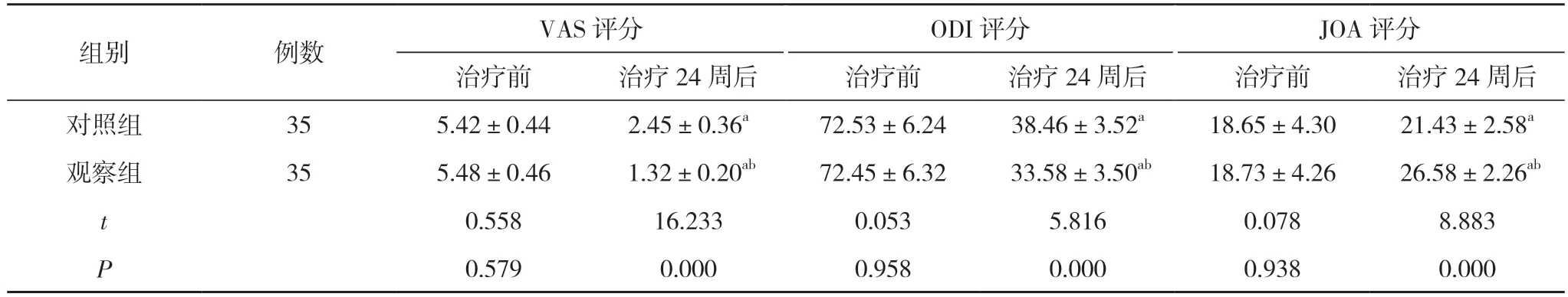

1.3.2 VAS、ODI、JOA 評分 治療前及治療后采用VAS 對患者腰背部疼痛進行評價, 采用ODI 及JOA 評價腰椎功能改善情況。VAS 評分范圍0~10 分, 評分越高疼痛程度越強烈;ODI 包括腰腿痛程度、個人生活料理、提舉重物、行走狀況、坐位狀況、站立狀況、睡眠狀況、性生活狀況、社會生活、旅游狀況等10 個方面, 每個問題包含6 個選項, 每個問題最高為5 分,最低為0 分, 記分方法為: (實際分數/5×回答的問題數)×100%, 所得分數越高表明腰椎功能障礙越嚴重;JOA 評分范圍0~29 分, 分數越低表明腰椎功能障礙越嚴重。

1.3.3 血清BGP 和ALP 水平 治療前及治療后采用酶聯免疫吸附試驗法(ELISA)測定血清BGP 和ALP水平。

1.3.4 臨床療效 治療24 周后進行臨床療效評價,療效判定標準:顯效:治療后患者骨折完全愈合, 腰部疼痛消失, 腰椎功能恢復正常, 胸腰椎形態恢復正常;有效:治療后患者骨折完全愈合, 腰部疼痛、腰椎功能及胸腰椎形態均明顯改善;無效:未達到上述標準。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后骨密度比較 治療前, 兩組腰椎L2~4、股骨頸、Wards 三角的骨密度比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療24 周后, 兩組腰椎L2~4、股骨頸、Wards 三角的骨密度均高于本組治療前, 且觀察組腰椎L2~4、股骨頸、Wards 三角的骨密度分別為(1.03±0.10)、(0.88±0.10)、(0.80±0.08)g/cm2, 明顯高于對照組 的(0.90±0.08)、(0.75±0.08)、(0.68±0.06)g/cm2, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后骨密度比較( ±s, g/cm2)

表1 兩組患者治療前后骨密度比較( ±s, g/cm2)

注:與本組治療前比較, aP<0.05;與對照組治療24 周后比較, bP<0.05

組別 例數 腰椎L2~4 股骨頸 Wards 三角治療前 治療24 周后 治療前 治療24 周后 治療前 治療24 周后對照組 35 0.72±0.06 0.90±0.08a 0.62±0.05 0.75±0.08a 0.50±0.06 0.68±0.06a觀察組 35 0.73±0.08 1.03±0.10ab 0.61±0.06 0.88±0.10ab 0.51±0.05 0.80±0.08ab t 0.592 6.006 0.757 6.006 0.757 7.099 P 0.556 0.000 0.451 0.000 0.451 0.000

2.2 兩組患者治療前后VAS、ODI、JOA 評分比較治療前, 兩組VAS、ODI、JOA 評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療24 周后, 兩組VAS、ODI 評分均低于本組治療前, JOA 評分均高于本組治療前, 且觀察組VAS 評分(1.32±0.20)分、ODI 評分(33.58±3.50)分均明顯低于對照組的(2.45±0.36)、(38.46±3.52)分, JOA 評分(26.58±2.26)分明顯高于對照組的(21.43±2.58)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后VAS、ODI、JOA 評分比較( ±s, 分)

表2 兩組患者治療前后VAS、ODI、JOA 評分比較( ±s, 分)

注:與本組治療前比較, aP<0.05;與對照組治療24 周后比較, bP<0.05

組別 例數 VAS 評分 ODI 評分 JOA 評分治療前 治療24 周后 治療前 治療24 周后 治療前 治療24 周后對照組 35 5.42±0.44 2.45±0.36a 72.53±6.24 38.46±3.52a 18.65±4.30 21.43±2.58a觀察組 35 5.48±0.46 1.32±0.20ab 72.45±6.32 33.58±3.50ab 18.73±4.26 26.58±2.26ab t 0.558 16.233 0.053 5.816 0.078 8.883 P 0.579 0.000 0.958 0.000 0.938 0.000

2.3 兩組患者治療前后血清BGP 和ALP 水平比較治療前, 兩組血清BGP 和ALP 比較, 差異無統計學意 義(P>0.05);治 療24 周 后, 兩 組 血 清BGP 低 于本組治療前, ALP 高于本組治療前, 且觀察組BGP(3.05±0.88)μg/L 明 顯 低 于 對 照 組 的(6.15±1.80)μg/L,ALP(98.24±18.22)U/L 明 顯 高 于 對 照 組 的(80.65±16.60)U/L, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后血清BGP 和ALP 水平比較( ±s)

表3 兩組患者治療前后血清BGP 和ALP 水平比較( ±s)

注:與本組治療前比較, aP<0.05;與對照組治療后比較, bP<0.05

組別 例數 BGP(μg/L) ALP(U/L)治療前 治療24 周后 治療前 治療24 周后對照組 35 13.22±3.44 6.15±1.80a 64.63±14.14 80.65±16.60a觀察組 35 13.08±3.23 3.05±0.88ab 64.78±14.30 98.24±18.22ab t 0.176 9.153 0.044 4.222 P 0.861 0.000 0.965 0.000

2.4 兩組患者臨床療效比較 觀察組治療顯效21 例、有效12 例、無效2 例, 總有效率為94.29%;對照組治療顯效12 例、有效15 例、無效8 例, 總有效率為77.14%。觀察組治療總有效率高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者臨床療效比較(n, %)

3 討論

椎體壓縮性骨折在骨質疏松引起的骨折患者中占比最高, 多發于老年患者, 具有較高致殘與致死率, 其病因是由于骨質疏松導致低骨量和骨組織微結構退行性病變, 增加骨折發生風險[5]。目前, 骨質疏松性椎體壓縮性骨折主要采取保守治療和手術治療兩種手段,其中微創手術雖具有較好的療效, 經皮椎體后凸成形術能夠有效恢復椎體壓縮性骨折患者損傷椎體的高度、穩定性, 促進腰椎功能快速康復, 但仍有部分患者術后疼痛癥狀明顯, 需要較長時間才能恢復腰椎功能[6],因而, 骨質疏松性椎體壓縮性骨折行經皮椎體后凸成形術患者在術后進行有效干預對于促進術后恢復、緩解疼痛、減少并發癥具有重要臨床意義。

祖國醫學將骨質疏松性椎體壓縮性骨折歸為“骨萎”、“骨痹”范疇, 骨質疏松性椎體壓縮性骨折后氣滯血瘀, 不通則痛, 應采取活血化瘀的方法進行治療。血府逐瘀湯由桃仁、當歸、紅花、牛膝、川芎、生地黃、赤芍、枳殼、甘草、柴胡等11 味中藥組成, 出自清代醫家王清任的《醫林改錯》, 治療血瘀癥具有顯著效果, 是中醫學行氣活血法的經典代表方, 方中桃仁具有活血祛瘀功效, 當歸補血和血, 紅花活血通經、去瘀止痛, 牛膝補肝腎、強筋骨、逐瘀通經、引血下行, 川芎化瘀止痛、補血活血, 生地黃清熱涼血, 赤芍散瘀止痛, 枳殼疏通氣機、消除氣滯, 全方聯合可起到活血化瘀、理氣行滯、調暢氣血的功效。韓建軍等[7]研究顯示, 血府逐瘀湯治療股骨頸骨折效果良好, 能有效改善腫脹、疼痛癥狀, 且能升高血清胰島素樣生長因子1、血管內皮細胞生長因子及骨形態發生蛋白2 水平, 能促進骨折部位周圍血管的再生, 加快骨折愈合及改善骨折愈合質量。

骨折患者采取針灸治療能夠起到疏通經絡、調和氣血、消腫散瘀等效果, 具有減輕疼痛、延緩骨流失、提高骨密度的作用, 其作用機制可能是:①針灸能夠改善骨折部位的血液循環, 改善血腫程度, 縮短機化時間, 進而促進骨折的愈合[8];②針灸能夠促進礦物質和微量元素的沉積, 增加骨痂中鉻、鎳、鐵元素含量, 提高血清鈣磷含量, 促進鈣磷沉積[9];③針灸能夠調控細胞生長因子及其信號通路, 如轉化生長因子β1, 還能降低骨鈣素水平, 從而減少骨折的骨吸收[10];④針灸能調控骨細胞、成骨細胞和破骨細胞的細胞周期, 促進骨細胞和成骨細胞的分化與增殖以及促進破骨細胞的凋亡, 誘導骨愈合向著正平衡的方向轉化[11]。

本研究結果顯示, 治療24 周后, 兩組腰椎L2~4、股骨頸、Wards 三角的骨密度均高于本組治療前, 且觀察組腰椎L2~4、股骨頸、Wards 三角的骨密度明顯高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。治療24 周后,兩組VAS、ODI 評分均低于本組治療前, JOA 評分均高于本組治療前, 且觀察組VAS 評分、ODI 評分均明顯低于對照組, JOA 評分明顯高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。治療24 周后, 兩組血清BGP 低于本組治療前, ALP 高于本組治療前, 且觀察組BGP 明顯低于對照組的, ALP 明顯高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療總有效率94.29%高于對照組的77.14%, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 骨質疏松性椎體壓縮性骨折經皮椎體后凸成形術后應用血府逐瘀湯聯合針灸治療能夠有效減輕腰背疼痛, 調節骨代謝指標, 提高骨密度, 改善腰椎功能, 提高臨床治療效果。