精準肋間神經阻滯對老年肺手術后患者的鎮痛效果及麻醉用藥的影響

陶丹藝 江西省九江市第一人民醫院 332000

手術是臨床針對肺部腫瘤、肺大皰等多種肺部疾病常用的一種治療方法,隨著目前微創醫學技術水平的提升,胸腔鏡下肺部手術應用程度逐漸提高,治療未出現嚴重胸腔粘連的肺部疾病效果較好[1]。盡管微創肺手術在一定程度上減輕了機體損傷,但術中組織切割、牽拉等操作仍可能會引起術后疼痛反應,尤其老年患者身體耐受性差,受應激反應影響的可能性較大。有研究指出[2],術后疼痛反應的形成與肋間神經直接、間接性損傷關聯密切,手術應激及術后留置引流管對肋間神經造成的持續壓迫可能會引發局部疼痛。基于此,于胸腔鏡肺手術后給予肋間神經阻滯有利于控制疼痛反應。靜脈自控鎮痛(PCIA)、口服止痛藥等鎮痛方式雖具有操作簡便且起效快的優勢,但上述方式的鎮痛效果可能會影響至全身,往往需要較大劑量來實現理想的局部鎮痛效果,老年群體或難以耐受大劑量鎮痛藥物作用。有學者發現[3],在胸腔鏡引導下進行肋間神經阻滯,可以通過鏡下直視對多條肋間神經進行阻滯,有助于提高鎮痛操作精確性。基于此,現就老年肺手術后患者采用精準肋間神經阻滯的效果進行探析,望為臨床實現精準鎮痛提供依據,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年7月—2022年7月在本院接受胸腔鏡肺手術治療的80例老年患者作為觀察對象,按照隨機數表分為對照組(n=40)及觀察組(n=40)。對照組中男22例,女18例;年齡63~80歲,平均年齡(72.36±5.21)歲;體質量指數(BMI)17~29kg/m2,平均BMI(24.52±2.85)kg/m2;美國麻醉醫師協會(ASA)分級[4]:Ⅰ級28例,Ⅱ級12例。觀察組中男23例,女17例;年齡65~82歲,平均年齡(72.48±5.16)歲;BMI 18~29kg/m2,平均BMI(24.53±2.79)kg/m2;ASA分級:Ⅰ級29例,Ⅱ級11例。兩組間年齡、BMI、ASA分級等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者及家屬已簽署知情同意書,此前瞻性研究在本院醫學倫理委員會審批后推進。

1.2 選擇標準 納入標準:(1)年齡>60歲;(2)經CT、X線等證實肺部存在病灶且符合手術治療指征。排除標準:(1)合并未控制的冠心病、心絞痛或近3個月內頻繁發作心肌梗死;(2)合并嚴重惡性病變、全身感染性疾病,手術耐受性差;(3)存在肋間神經阻滯禁忌證;(4)術中因出現重度胸腔粘連而轉為開胸操作。

1.3 方法 兩組患者術中全程監測心率(HR)、血氧飽和度(SpO2)等生命體征水平,行氣管插管通氣,維持術中氧流量2L/min,潮氣量8~10ml/kg。對照組患者術后采用PCIA作鎮痛處理,鎮痛泵藥液采用酒石酸布托啡諾注射液(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,國藥準字H20143106,規格:2ml∶4mg)制備。若PCIA鎮痛效果欠佳,則視患者疼痛程度給予鹽酸嗎啡片(青海制藥廠有限公司,國藥準字H20033009,規格:20mg)、氨酚曲馬多片(西安楊森制藥有限公司,國藥準字H20050676,規格:鹽酸曲馬多37.5mg+對乙酰氨基酚325mg)等藥物進行鎮痛處理。觀察組患者采用精準肋間神經阻滯,流程如下:于手術完成前10min,在胸腔鏡指引下定位肋間外肌、內肌、胸膜等部位,分別于切口側肋間腋中線與后線內區域定位5處穿刺點,將穿刺針頭刺入壁層胸膜與肋骨下緣交叉處,向胸膜外側深入,潛行至與脊柱相距5cm左右處,注射期間注意結合胸腔鏡影像避開肋間毛細血管。注射后可見胸膜向下凹陷,此時經穿刺針腔置入神經叢導管,置管深度控制在超出針尖1cm左右,妥善固定導管后,使用20ml 0.375% 鹽酸羅哌卡因注射液(濟川藥業集團有限公司,國藥準字H20203094,規格:10ml∶75mg)注入注射器,連接5#輸液器針頭注入,初次注射后每隔6h注入等量鹽酸羅哌卡因注射液。術后疼痛控制效果欠佳則聯合PCIA。

1.4 觀察指標

1.4.1 采用視覺模擬評分法(VAS)[5]評估兩組術后鎮痛效果。分別于術后1h、6h、12h、24h、36h、48h測定其VAS評分,VAS評分細則:畫10cm直線或使用直尺評分,測量工具左右兩端分別計0分、10分,對應無痛、劇痛,根據主觀感覺于測量工具上做標記。

1.4.2 麻醉用藥效果評估:對比兩組術后48h內止痛藥使用次數、術后48h內PCIA按壓次數、胸腔閉式引流管拔除時間、下床活動時間。

1.4.3 對比兩組術后12h、24h的應激指標水平[腎上腺素(E)、兒茶酚胺(CA)、皮質醇(CORT)]。抽取兩組空腹靜脈血2~3ml,離心(3 500r/min,10min)提取上清液,置入全自動生化分析儀(長春市曼特諾醫療器械有限公司,型號:MTN-480)測定,其中E水平采用高效液相色譜—電化學法測定,CA水平采用酶聯免疫吸附試驗測定,CORT水平采用放射免疫法測定。

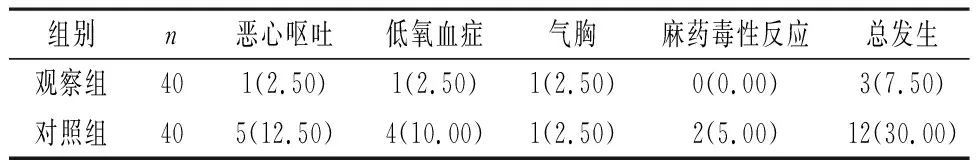

1.4.4 對比兩組術后48h內不良反應(惡心嘔吐、低氧血癥、氣胸等)發生情況。

2 結果

2.1 兩組術后各時間點VAS評分比較 觀察組術后1h、6h、12h、24h、36h、48h的VAS評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組術后各時間點靜息VAS評分比較分)

2.2 兩組麻醉用藥效果比較 觀察組術后48h內止痛藥使用次數及PCIA按壓次數均少于對照組,且胸腔閉式引流管拔除時間、下床活動時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組麻醉用藥效果比較

2.3 兩組術后應激指標水平比較 觀察組術后各時間點的E、CA、CORT水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后應激指標水平比較

2.4 兩組術后不良反應發生情況 觀察組術后48h內不良反應總發生率為7.50%,與對照組的30.00%相比較低,差異有統計學意義(χ2=5.251,P=0.022<0.05),見表4。

表4 兩組術后不良反應發生情況[n(%)]

3 討論

微創醫學技術的出現與發展,為肺部疾病手術治療水平的提升提供了有力支持,目前已出現三孔、單孔胸腔鏡下肺手術操作技術,與之相關的手術年齡指征也逐漸放寬,部分心肺功能水平達到肺手術要求的老年患者同樣可采取手術治療。據研究指出[6],微創肺手術中合理鎮痛對于減少老年患者術后應激反應、并發癥等有重要作用,而疼痛反應信號主要由肋間神經傳導,針對肋間神經進行有效阻滯能夠減弱疼痛刺激、應激反應對個體術中血流動力學穩定性的影響。

為探討能夠對肋間神經實現精準阻滯的鎮痛措施,本研究對比常規的PCIA、口服止痛藥等操作與精準肋間神經阻滯在老年肺手術后的應用效果,結果發現,采用精準肋間神經阻滯者術后鎮痛效果優于采用常規鎮痛措施者,前者可在減少術后鎮痛藥物用量的基礎上促進患者盡快恢復,與徐凱等[7]研究結果相近。肺手術后疼痛反應的形成因素包括切口創傷引發的應激反應、術后留置導管對肋間神經產生的持續性刺激,本次所用的精準肋間神經阻滯符合現代多模式鎮痛理念,其主要利用胸腔鏡引導下持續性區域神經阻滯聯合藥物鎮痛技術,在清晰視野下局部放大肋間神經,將鎮痛藥物精準注入肋間神經分布區域進行鎮痛。此外,本次所用的羅哌卡因具有毒性低、阻滯效果持續時間長、感覺與運動神經分離等特點,有助于實現長效精準鎮痛[8]。取切口側肋間、阻滯管路上下肋間神經及壁層胸膜處作為穿刺點,能夠實現精準且覆蓋面較廣的肋間神經阻滯,切斷多個肋間神經痛覺信號傳導通路,且術后每隔6h實施1次肋間神經阻滯藥物注射,能夠綜合精準阻滯操作及羅哌卡因長效鎮痛的優勢,順應老年手術患者身體調節能力偏差、耐受度低等特征,抑制肺手術期間微創器械對肋間神經的壓迫、胸膜內部殘余積血、術后引流置管操作等一系列因素所引發的疼痛反應,并通過持續性鎮痛效應防止術后深呼吸及其他活動程度較大的身體運動加劇切口側張力變化、加重疼痛反應,術后基本無需聯合其他鎮痛藥物輸注增強神經阻滯效果,有助于減少術后PCIA鎮痛次數以及額外的口服鎮痛藥使用量。肺手術期間一系列操作引發的疼痛反應常伴隨應激反應,原因在于術源性創傷、肋間神經受壓等會激發交感—腎上腺髓質系統等引發過度應激,加劇中樞神經系統神經元損傷,從而影響肋間神經痛覺信號傳導,E、CA、CORT等應激反應指標水平會在此過程中出現波動,其表達隨著應激反應的加重而持續增強,負責維持壓力狀態下的身體機能穩定性[9]。本文結果可見,精準肋間神經阻滯下的應激反應控制效果優于常規鎮痛操作。分析原因在于,精準肋間神經阻滯能夠定位于疼痛反應的傳導通路,阻礙痛覺信號傳導,從而減弱疼痛反應對交感—腎上腺髓質系統、中樞神經系統神經元的影響,避免過度應激反應激發E、CA等氧化應激相關因子表達增強。利用精準肋間神經阻滯減少鎮痛藥物用量、精確定位痛覺信號傳導通路,對于減輕全身藥物毒性反應、阻止疼痛應激反應擾亂微循環有積極作用。本文結果顯示,精準肋間神經阻滯安全性優于常規鎮痛措施,與魯立軍等[10]研究結果相近。

綜上所述,對老年肺手術后患者采用精準肋間神經阻滯可通過精確定位痛覺傳導通路、術后持續性神經阻滯,發揮羅哌卡因長效、穩定鎮痛優勢來減弱術后疼痛反應、應激反應,在減少術后鎮痛藥物用量的前提下加快其術后恢復速度。