輸變電工程水土保持“天地一體化”監管實踐

劉 勛,劉志騰,燕小芬,趙 超

(1.國網江西省電力有限公司 上饒供電分公司,江西 上饒 334100)

(2.中國電建集團 江西省電力設計院有限公司,江西 南昌 330000)

隨著我國“雙碳”目標的提出,構建清潔低碳、安全高效的能源體系愈發重要,但全國電網系統快速建設發展的同時,引發的水土流失問題也日益嚴重。尤其是輸變電工程線路長、跨越范圍廣,工程區地形陡峭且復雜,水土流失問題嚴重,且水土保持監管工作難度高[1]。

水土保持“天地一體化”監管通過遙感影像研判項目施工前土地利用現狀,通過無人機采集現場影像,解譯擾動范圍,并通過人工現場調查復核,確保解譯成果準確可靠。解譯分析成果反饋至水行政主管部門、建設單位及相關設計單位,有助于水行政主管部門掌握項目實際擾動范圍,依據實際情況作出水土保持方案是否需要變更、水土保持補償費是否需要增收、擴大施工范圍是否進行處罰等決定;有助于建設單位判斷預算和工期是否符合設計方案,并加強水土保持管理;有助于設計單位及時掌握水土保持措施落實情況和防治成效,及時優化水土保持設計等。水土保持“天地一體化”監管可大幅提高監管精度和效率,解決山地、荒漠等區域水土保持監管難的問題[2-3]。南方某220 kV輸變電工程線路總長度為24.5 km,共設置塔基78個,單座塔基平均設計施工范圍擾動面積為320 m2,工程路徑見圖1。以此為例,通過水土保持“天地一體化”監管,解譯計算其設計擾動面積和實際擾動面積,分析設計擾動范圍和實際擾動范圍差異性,以期為輸變電工程水土保持“天地一體化”監管實踐提供參考,也為加強輸變電工程水土保持工作提供借鑒。

1 水土保持“天地一體化”監管方法

1.1 基于遙感影像的前期調查

項目施工后,原有的地形會被破壞,雖然視頻和照片可以記錄施工前的土地利用情況,但是無法反映面積、坐標等地理空間信息與土地利用情況之間的關系。因此,基于遙感影像的前期調查十分重要,其內容主要包括:①收集輸變電工程立項文件、設計報告、土地預審文件、桿塔坐標信息、塔基根開信息、水土保持方案報告書及其批復等;②收集處理遙感影像,包括輻射校正和幾何校正,坐標系統采用CGCS 2000坐標系,投影選擇高斯克呂格投影,遙感影像需經過脫密處理,可以公開使用;③將設計擾動面積、桿塔坐標信息、塔基根開信息等進行矢量化,采取與遙感影像相同的坐標系統和投影方式。

1.2 無人機信息采集

遙感影像更新頻率較慢,且分辨率較低,難以滿足輸變電工程水土保持監管的需要。無人機機動靈活,拍攝照片分辨率較高,可以彌補遙感影像的不足。無人機信息采集的流程為:①信息采集。信息采集設備采用具有高精度坐標定位系統的大疆精靈4Pro,拍攝相機采用無人機自帶的2 000萬像素相機,航線規劃采用DJI GS Pro 地面站,在地面設置像控點,保證平面位置和高程測量精度。②數據處理。利用Pix4Dmapper軟件處理無人機采集的現場信息,生成影像數據和高程數據。③解譯分析。通過ArcGIS軟件對無人機采集的現場數據進行解譯,分析計算塔基施工實際擾動范圍和面積。

1.3 人工現場調查復核

從遙感影像和無人機航拍照片中難以判別一些區域是否屬于項目的擾動范圍,需要人工現場調查復核予以核實,排除非項目擾動范圍,記錄現場情況,提高數據的真實性和準確性。

2 結果與分析

通過水土保持“天地一體化”監管,計算得到南方某220 kV輸變電工程單座塔基實際施工范圍平均擾動面積達866 m2,遠大于單座塔基平均設計擾動面積320 m2。為分析在不同地形區塔基施工設計擾動面積和實際擾動面積的差異,本研究選取該項目位于山丘區的2座塔基M1、M2和位于平原區的2座塔基N1、N2進行設計擾動面積和實際擾動面積的差異性分析。這4座塔基的實際擾動面積、設計擾動面積均與工程平均值相差在10%以內,可以很好地體現工程整體情況。

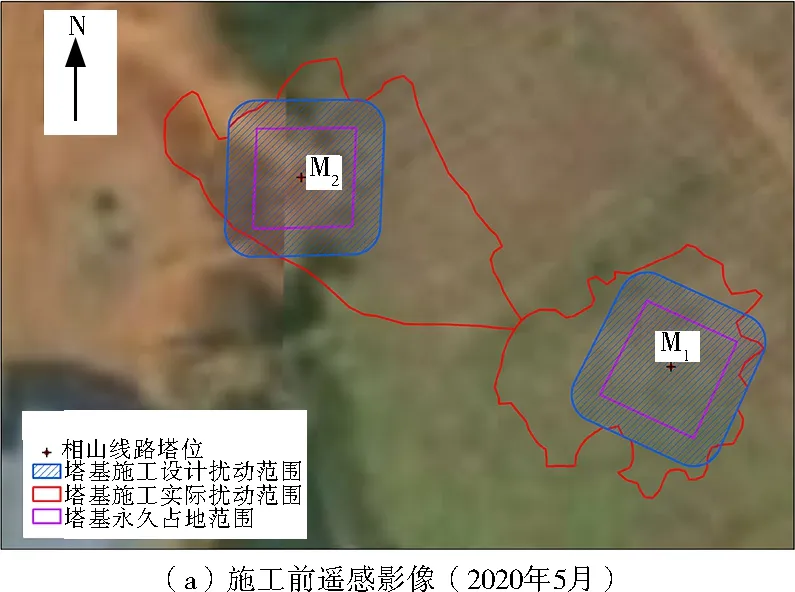

2.1 山丘區塔基施工范圍擾動面積解譯計算

圖2是山丘區塔基M1、M2施工前(2020年5月)遙感影像和施工后(2021年5月)無人機航拍照片。通過解譯計算,得到:①M1設計擾動面積為323 m2,設計擾動范圍呈比較規則的矩形;實際擾動面積為734 m2,相比于設計擾動面積增加了411 m2,實際擾動范圍呈不規則多邊形。②M2設計擾動面積為340 m2,設計擾動范圍呈比較規則的矩形;實際擾動面積560 m2,相比于設計擾動面積增加了220 m2,實際擾動范圍呈不規則多邊形,且實際擾動范圍全部涵蓋了設計擾動范圍。

圖2 M1、M2塔基施工前遙感影像和施工后無人機航拍照片

2.2 平原塔基施工范圍擾動面積解譯計算

圖3是平原區塔基N2、N2施工前(2020年5月)遙感影像和施工后(2021年5月)無人機航拍照片。通過解譯計算,得到:①N1設計擾動面積為364 m2,設計擾動范圍呈比較規則的矩形;實際擾動面積為1 268 m2,相比于設計擾動面積增加了904 m2,實際擾動范圍呈不規則的多邊形,實際擾動范圍基本涵蓋了設計擾動范圍。②N2設計擾動面積為370 m2,設計擾動范圍呈比較規則的矩形;實際擾動面積為700 m2,相比于設計擾動面積增加了330 m2,實際擾動范圍呈不規則的多邊形,且實際擾動范圍全部涵蓋了設計擾動范圍。

圖3 N1、N2塔基施工前遙感影像和施工后無人機航拍照片

2.3 結果分析

1)山丘區塔基M1、M2的平均設計擾動面積為332 m2,平原區塔基N1、N2的平均設計擾動面積為367 m2,二者相差34 m2,可以看出山丘區塔基的設計擾動面積與平原區塔基的設計擾動面積差異較小。分析其原因,主要是桿塔永久占地面積通常為100~200 m2,塔基設計擾動面積一般是在桿塔永久占地面積之外擴大200 m2左右的施工范圍,考慮到不同桿塔基礎根開的差距較小,塔基設計擾動面積通常在300~400 m2。

2)山丘區塔基M1、M2的平均實際擾動面積為647 m2,平原區塔基N1、N2的平均實際擾動面積為984 m2,二者相差337 m2,可以看出平原區塔基實際擾動面積遠大于山丘區實際擾動面積。分析其原因,主要是平原區塔基通常采用大開挖基礎,產生的臨時土方較多,所需的臨時堆置場地面積較大;而山丘區塔基通常采用掏挖基礎或灌注樁基礎,產生的臨時土方較少,所需的臨時堆置場地面積較小。

3)通過對比分析山丘區、平原區塔基設計擾動范圍和實際擾動范圍,發現塔基設計擾動范圍通常為比較規則的矩形,而塔基實際擾動范圍多為不規則的多邊形,塔基實際擾動面積遠大于設計擾動面積,且實際擾動范圍基本涵蓋了設計擾動范圍。其原因為:一是設計單位對現場施工的理解不足,對機械化施工、材料堆放、土方堆放等占用場地考慮不全,導致設計擾動面積偏小;二是設計單位未全面考慮施工現場的實際地形特點,按照統一標準確定設計擾動范圍,這種不合理的設計方式導致實際施工難以按照設計方案開展;三是施工單位在實際施工過程中隨意性較強,對設計擾動范圍的限制性和約束性考慮較少,亂堆亂棄現象時有發生,導致實際擾動范圍遠大于設計擾動范圍,且實際擾動范圍呈不規則形狀,尤其是平原區塔基施工中產生的臨時土方較多,土方堆置場地面積大,實際擾動面積相比于設計擾動面積增加更為明顯。

3 結束語

以南方某220 kV輸變電工程為例,基于水土保持“天地一體化”監管分析輸變電工程山丘區塔基和平原區塔基實際擾動范圍和設計擾動范圍的差異性,結果表明:設計擾動范圍通常呈較為規則的矩形,而實際擾動范圍呈不規則的多邊形;山丘區塔基和平原區塔基設計擾動面積相差較小,但平原區塔基實際擾動面積遠大于山丘區塔基;山丘區塔基和平原區塔基設計擾動面積均遠小于實際擾動面積。設計單位未充分考慮施工現場實際情況和地形特點、施工單位隨意施工等都是造成實際擾動范圍遠大于設計擾動范圍的原因。輸變電工程線路長、跨越地區廣,施工過程中土方開挖量大,其水土保持工作對遏制水土流失、保護周邊地區生態環境和群眾財產安全十分重要,水土保持設計單位應加強現場情況調查,設計擾動范圍應符合施工現場實際情況和地形特點,充分考慮材料堆放和土方堆置等問題;建設單位應提高對設計擾動范圍約束性的認識,禁止隨意施工、亂堆亂棄等行為;水行政主管部門應加強施工過程中的水土保持監管,及時檢查水土保持措施的落實情況和有無違法違規行為發生。