愷撒大帝的崛起之戰

顧健

尤利烏斯·愷撒的功業始于遠征高盧(今天法國比利時和瑞士),因為他的回憶錄《高盧戰記》和《內戰記》留下了詳細的第一手資料,所以愷撒生平的著名戰役無論地點還是過程,后人都知之甚詳。其中保留原貌最完整的紀念地,可能就是位于法國勃艮第地區的阿萊西亞古戰場了。在這里愷撒打了遠征高盧最后和最大的一仗,打斷了高盧抵抗羅馬統治的脊梁,戰后,高盧最終融入羅馬文化圈,后來的數百年間,再也沒有爆發過大規模起義。今天法國人紀念阿萊西亞會戰,是因為這場戰役體現著法蘭西抵御外來侵略的不屈精神,是高盧雄雞尚武精神的源頭。而我在2015年專程造訪,則是感于愷撒在絕境中求勝的大無畏氣概,我也想看看當年愷撒的羅馬軍團所處的地理環境有多么險惡。

現在,乘坐從巴黎開往東南方向的高速列車只需要1個半小時就能穿越350公里的距離,抵達勃艮第的首府城市第戎,第戎市容整潔,街道寬敞,建筑主要呈現19世紀新古典時期的風貌。但是我個人更推薦住在第戎以南40公里的勃艮第古都博訥,這座城市更小,擁有更多的中世紀建筑,市中心還有一座屬于修道院的中世紀慈善醫院,著名法國喜劇電影《虎口脫險》中,修女嬤嬤們救助英國飛行員的場景就是在這里拍攝的。以小城博訥為中心駕車漫游勃艮第,比住在第戎更加古意盎然,也更輕松自在。第一次和第二次去法國的游客不一定會去勃艮第,但如果你真正了解法國的歷史文化,懂得欣賞法國的生活方式,勃艮第會讓你流連忘返。我自己也是2015年的冬天第六次來法國才到勃艮第地區自駕的,這次的目的就是在勃艮第尋找愷撒征服高盧的足跡,也就是阿萊西亞古戰場。

高盧軍據守的阿萊西亞山。

羅馬愷撒與高盧維欽托利

今天的阿萊西亞是個小村莊,在博訥以西60公里,從博訥開車到這里用不了一個小時,阿萊西亞還有個火車站,但火車站離古戰場遺址博物館還有些距離,步行不是很方便。村子在小山頂上,我把車停在山下,徒步上山的坡度有點陡,但這座山就是當年高盧軍首領維欽托利死守的山頭,有座高大的維欽托利紀念碑。村外平地上有大片田野,阿萊西亞戰役博物館就在田野上,那里是當年愷撒圍城的羅馬軍營。最引人注目的地方不是博物館,而是它旁邊復原的羅馬營壘工事,這是當時愷撒率領的羅馬軍團既圍困敵軍同時也被敵人圍困的地方。羅馬營寨擁有“對城內和對城外”的雙層壁壘和塔樓等野戰防御工事,做得非常逼真,以至于有些地方攔上了繩子,掛著警示牌提醒游客不要進入,以免受傷。公元前52年,就是在這里,愷撒帶著他的11個羅馬軍團共7萬兵力,圍困山上的8萬高盧義軍,本身又被從高盧各地趕來的25萬義軍層層包圍起來。此戰雙方都身陷絕地,無論是為了生存、為了征服,還是為了民族解放與獨立自由,都被激發出史詩般的戰斗勇氣和作戰技巧,其結果也決定了西方世界此后幾百年的歷史走向。

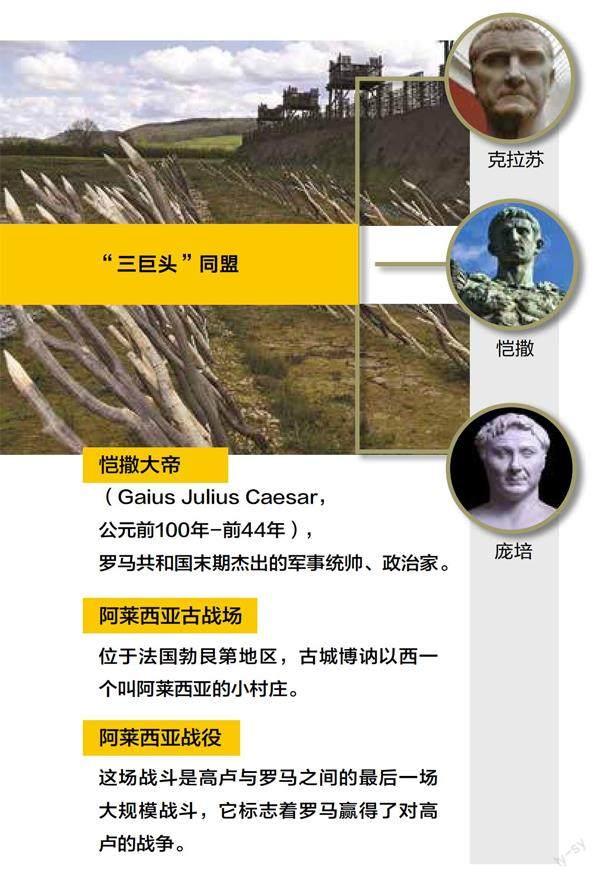

愷撒出身于羅馬共和國源遠流長的名門望族朱里亞家族,他的姑父是一代名將馬略,“條頓人和森布里人的征服者”,史無前例地7次出任羅馬執政官。但在后來,馬略因為近乎白熱化的羅馬政權內戰敗下陣來,導致當時只有十幾歲的愷撒不得不離家逃亡,躲避敵對政權的追殺。不久后,羅馬的政壇勢力重新組合,年輕的愷撒從流亡地回到羅馬,他還是個毛頭小伙子,沒有什么戰功。但為了向當時的羅馬元老院的當權派爭奪控制權,出現了三位有力的后繼者,其中龐培年輕有為,極得平民愛戴并且擁有軍功;克拉蘇同樣戰功卓著而且家財萬貫;而愷撒雖然年輕,但因為姑父馬略的關系,在平民里極有人望。這三個人結成三頭政治同盟,共同對付元老院。雖然愷撒比龐培和克拉蘇資歷淺很多,也沒有值得一提的軍功,但是由于龐培和克拉蘇關系不合,需要愷撒居間調停做粘合劑,這就給了年輕的愷撒在政壇上升的空間,他不久也成功登上了執政官的寶座。他在執政官任期屆滿以后,謀得山內高盧行省總督的職位,此后8年,愷撒發動了征服高盧的戰爭。

這場戰爭愷撒打得艱苦卓絕,因為高盧人絕沒有那么容易接受羅馬強加的外族統治,公元前53年高盧人維欽托利領導高盧各部族起義。直到今天,他都是高盧民族的英雄,在法國、比利時被人們廣為紀念。維欽托利原先是高盧一個部落阿維尼部的王子,他的叔父是當時高盧的國王,認為反抗強大的羅馬帝國徒勞無益,所以維欽托利一開始就被驅逐出了自己的部落。但就在高盧起義如火如荼的時候,維欽托利召集了一支由貧民工匠組成的軍隊,反攻高盧都城重奪王國的政權,成了新國王,并以其卓越的組織才能和堅定的反羅馬勇氣,而被公推為高盧起義的總領袖,只可惜他遇到的對手是愷撒。

經過5年的戰爭,愷撒已經打出了所向無敵、常勝將軍的威名,他最擅長的就是行動迅速,比所有人都快半拍。愷撒本來在意大利處理政務,一得知高盧起義的消息,立即輕騎簡從星夜兼程往回趕。愷撒一旦與第一個軍團會合,他就能帶兵從一個據點奔向下一個據點,逐步集合兵力,由南到北,掃蕩高盧全境。維欽托利一開始還試圖用常規戰術與愷撒作戰,但是雙方經過三次交鋒后,愷撒無一敗績,維欽托利意識到這樣下去不是辦法,他召集全高盧的酋長并提出了一個的新作戰策略:燒毀所有的高盧城鎮,不給羅馬人留下任何一座房屋,燒毀所有莊稼,不給羅馬人留下任何一點糧食。而他自己則帶領高盧各地的聯軍主力,尾隨愷撒的軍團,卻避免作戰。這個計策,無論對敵人還是對自己,都夠狠夠絕。

羅馬修筑了對內對外兩道工事,中間低地是羅馬軍營。

這個避戰監視的戰略也的確搞得愷撒很難受:圍城戰意義不大,進攻高盧野戰軍又抓不住對手。愷撒的戰略形勢越來越糟,久而久之就連高盧各部當中一貫支持羅馬人,為愷撒提供糧草的愛杜依人部族也發生了叛亂,這意味著愷撒在高盧的補給中心陷落。于是,愷撒集中手下全部11個軍團,向意大利半島上的山內高盧行省撤退。他的真實目的很難猜測,也許是像《高盧戰記》里說的,這是向其他地區發起新的進軍;也許是單純撤退回意大利半島;也許是愷撒故意示弱,要引誘高盧主力會戰。但無論如何,當時維欽托利集中高盧野戰軍8萬步兵和1.5萬騎兵,有點志得意滿,盡管維欽托利一向不愿意作戰,但為了一勞永逸地讓羅馬人再也無法奴役高盧,這次卻要在羅馬軍回行省的路上消滅愷撒主力,使得羅馬人不能卷土重來,因此他主動求戰。

而這正是愷撒所希望的。本來高盧軍在第戎附近愷撒撤退的必經之路上設伏,但是高盧騎兵的素質太差,在第一戰中就被羅馬的騎兵擊潰,伏擊戰變成了正面硬碰,但維欽托利沒有信心在正面決戰中戰勝羅馬的重兵集團,于是決定后撤堅守。這次失敗的伏擊或許是整個高盧戰爭的轉折點——維欽托利選擇退向阿萊西亞城,憑險死守。這個決策無可避免,他選擇的地形也非常險要。可是這樣一來,高盧整個民族的重心就顯現了出來,給了愷撒一個明確的打擊目標。現在,無論形勢有多難,能不能啃下這塊硬骨頭,命運至少是掌握在愷撒自己手里。整個高盧都盯著阿萊西亞城,這里將決定高盧的命運。而阿萊西亞圍城戰,也是高盧人最后的決戰。

阿萊西亞圍城戰

維欽托利在后撤死守的時候,命令他的一萬多騎兵全體分散突圍,吩咐他們回到各個高盧部落,盡可能地集結所有力量回來為阿萊西亞解圍,從內外兩方面夾攻羅馬軍團,如果成功,這一戰就能奠定高盧的自由。乍一看,這個決定是在主動削弱守城兵力:求援的話,派幾百名信使就足夠了。其實,圍城戰不需要騎兵的機動力量,而騎兵的馬匹消耗糧食太多,反而會影響圍城長久堅持的能力。高盧各族果然沒有讓維欽托利失望,他們集結了25萬步兵8千騎兵的龐大援軍,連營數十里,聲勢浩大。現在,愷撒手里有11個軍團外加騎兵和輔助部隊,總共7萬兵力,他面前是坐落在高山上易守難攻的堅城,守軍的數量還多于自己的兵力,而背后是5倍于己的敵野戰軍,腹背受敵,進退不得。他將如何應對呢?

愷撒沒有撤退,他選擇就地決戰,接受兩線圍攻。愷撒手里的王牌,是羅馬軍團的工程技術能力。羅馬軍團在三周之內修筑起內外兩道圍城長壕,壕溝寬4.5米,深1.5米,對阿萊西亞城內周長16公里,對城外周長20公里,對城內的壕溝引河水灌滿,對城外的壕溝之前挖了陷阱。兩道塹壕背后,各有4米高的木制長墻作為壁壘,每隔一定距離有瞭望塔。法國考古學家在古戰場進行過考古發掘,證實了愷撒在回憶錄中所描述的這兩項龐大工事絕對不是吹牛。

在維欽托利的援軍還沒有趕到之時,城里已經開始缺糧,高盧人決定讓他們的老弱婦孺出城,希望羅馬人放行,城里可以節約些糧食,愷撒下令絕對不許城里的婦女幼兒通過圍城防線,城里的守軍又不放他們回城,這些可憐的平民婦幼,被雙方拒絕,只能在兩軍中間的無人地帶輾轉哀號,直至漸漸地全部餓死。這種凄慘景象,嚴重打擊了守城的高盧軍士氣。戰爭就是這樣殘酷。9月底的一天,阿萊西亞城內存亡危機之時,城外援軍及時趕到,于是高盧軍很快從內外兩個方面同時發動了總攻擊。但羅馬人早已筑起森嚴壁壘,在很長的戰線上處處布防,形勢危急的時候連愷撒本人也在營寨里到處督戰,甚至親自在最危急的地段參戰,穩定軍心。戰事進行到最后,愷撒命令預備隊日耳曼騎兵出擊,這是第一天決定性的一擊,日耳曼騎兵突如其來的打擊,打垮了城外高盧軍的戰斗意志,城外主力一撤,城內突圍的軍隊失去策應之力,也無法繼續進攻。羅馬軍團渡過了危機。

第二天夜里,城內高盧守軍乘夜偷襲,城外夾攻再次大戰,這次城外高盧援軍獲得了比白天更多的進展,愷撒不得不放棄一些兵力不足的地段。緊急關頭,愷撒派副將馬克·安東尼率領騎兵出擊,城外的進攻到天亮又被打退。城里的高盧守軍向外突擊,就要先填平壕溝,這驚動了羅馬軍,遇到羅馬陷阱、弓箭、投石器的殺傷后,也告失敗。到這個時候,羅馬軍團本身已被團團圍困,糧食開始緊張,士兵多數帶傷,并且筋疲力盡。此時雙方比較的只是意志而已,看誰能堅持到最后不倒下。

維欽托利銅像

10月2日城里城外高盧軍隊傾盡全力展開最后一次進攻。這次外部的高盧人集中6萬部隊,猛攻愷撒防線上一段尚未完工的工事薄弱地區,而城里的守軍則沿整個包圍圈處處出擊。愷撒命令6個大隊增援對外的薄弱地區,他本人騎馬在整個環形陣地到處馳騁,鼓勵士兵勇敢作戰,并且3次親自上陣。愷撒先打退了城內發動的攻擊,然后親自率領13個騎兵大隊約6千士兵,從對外戰場一處戰斗不那么激烈的營門潛出來,繞到了6萬高盧主攻部隊的背面,這一擊,出乎意外,高盧軍像雪崩一樣潰退,愷撒一鼓作氣拔了高盧城外援軍的大營,高盧外部援軍徹底失敗。城內守軍本來就幾乎斷糧,又喪失了解圍的最后希望,維欽托利被迫投降。

阿萊西亞戰役博物館現場設計了豐富多樣的節目,游客也可以上陣,體驗一把作為“羅馬士兵”的感受。

最后的故事

以上基本上是按照《高盧戰記》對這個戰役的敘述,近代軍事史學家對這場戰役的高盧兵力有更嚴謹的考證。19世紀德國杰出的戰略思想家德爾布呂克認為愷撒的11個軍團7萬人的羅馬軍數字大致準確,而羅馬營壘對內對外兩個周長分別是16和20公里的戰壕,也已經被考古發掘所證實,但愷撒的7萬人如果在總共36公里的兩條戰壕里每隔半米站1個人,全軍早就用完了,所以戰壕不可能是處處布防的。照此估計,無論城內還是城外的高盧軍,其兵力不可能有愷撒《高盧戰記》聲稱的那么多,否則羅馬軍隊無論如何都守不住。德爾布呂克估計,此戰高盧軍隊大概城內有2萬,城外7萬上下。

維欽托利被俘之后,在羅馬被監禁5年,公元前46年愷撒贏得與龐培的內戰,舉行凱旋式,維欽托利在儀式上示眾,之后在獄中被絞死。19世紀法國藝術家米勒所做的巨型維欽托利塑像,至今仍矗立在古戰場當年他堅守的阿萊西亞城中,一手執劍拄地,側身俯視戰場。阿萊西亞圍城戰是一場慘烈的會戰,也是決定兩個民族命運的大搏殺,經此一戰,愷撒在羅馬國內贏得了足以比肩龐培的軍事天才的美名。

就在高盧民族大起義那一年,三巨頭里的克拉蘇嫉妒愷撒和龐培的赫赫戰功,自告奮勇率領羅馬軍團遠征東方的帕提亞,卻在今天土耳其和敘利亞邊境的卡萊戰役全軍覆沒,兵敗被殺。克拉蘇一死,三巨頭的同盟失去了平衡,愷撒和龐培兩大軍閥的破裂不可避免,終于導致了羅馬內戰,愷撒戰勝龐培在羅馬世界確立起最終的獨裁權力。但他沒來得及稱王就被元老院中的共和派刺殺。最后建立帝國的歷史任務就落到了愷撒的繼子屋大維的身上。

法國東部的冬日短暫,黃昏的寒風有些肅殺,當我站在今天的阿萊西亞古戰場上,從高盧營壘的維欽托利塑像走到模擬的羅馬營壘,似乎能聽見雙方士兵拼死搏殺的兵器撞擊之聲,想象著兩個偉大民族的命運曾在這里被決定,不禁神往。感謝法國政府復原這片古戰場做出的努力,在我走過的古戰場中,阿萊西亞是為數不多的古今地理面貌變化不大的地方,我們仍然能一手捧著《高盧戰記》一手指點江山,復盤當年波瀾壯闊的戰爭畫面。

(責編:南名俊岳)