日本應對少子化的政策失敗了

日本人在“生涯生活設計”中,哪怕是存在一點點“無望獲得大多數人那樣的生活水準”的風險,他們都會規避結婚/生子。其背后存在著“不能讓孩子受苦”的強烈的育兒情感約束。

而且,在現在的經濟狀況下,認為很難過上一生都能保持普通生活水準的婚姻和育兒生活的年輕人在增加,且已經達到了相當的數量。

不管怎么說,結婚/生子是“改變生活狀況的大事”。既有可能使生活水準向更高的方向變化,也有可能使生活跌落至普通水平以下。想降低陷入后者的風險,那是自然而然的事情。

在日本,人們有很強的意識去規避從“普通生活”跌落的可能性。我將這稱為“從中流跌落的不安”。這種“從中流跌落的不安”導致人們不愿意結婚,甚至不愿意與異性交往。而且,即使結了婚,這種不安意識也會成為一種妨礙,阻礙人們生育超出期望的更多的孩子。

也就是說,要想讓少子化對策奏效,就需要讓年輕人消除“從中流跌落的不安”。具體而言,就是需要讓絕大部分年輕人有一種“確信”:即便結婚后生育兩個以上的孩子也能夠一生維持普通的生活水準。

歐美年輕人的狀況

迄今為止,日本所采取的對策并沒有消除年輕人“從中流跌落的不安”。之所以這么說,是因為一直以來,日本都是以“從中流跌落的不安”意識比日本薄弱的歐美社會的少子化對策為模型的。

在歐美,有以下幾個原因使得年輕人很少有“從中流跌落的不安”。

1. 在北歐國家、荷蘭、法國等社會保障制度比較完善的國家中,與年輕人相關的社會保障比較堅實。有失業保障、住宅保障等,育兒支援政策也比較堅實。另外,工作上也很少有女性性別歧視。在這些國家中,即使結了婚(同居)、生了孩子,也是有指望能維持一定水準的生活的。也就是說,他們沒有從中流跌落下來的后顧之憂。另外,對老年人的社會保障也很堅實,所以人們確信即便到了晚年也不用擔心。

2. 在美國等自由主義國家中,不管結不結婚,有沒有孩子,從中流生活跌落的風險都比較高。由于成人后需要生活自立(這一點在北歐等國也是一樣的),所以保持單身的話,從中流生活跌落下來的風險反而會升高。而同居或結婚,則會降低從中流生活跌落下來的風險。之所以這么說,那是因為在歐美夫妻雙方都工作的現象比較普遍。所以,即便夫妻中有一方暫時失業,還可以有另一方來支撐生活。而且,失業的一方還可以邊帶孩子邊重新找工作。也就是說,同居/結婚是減輕“從中流跌落的不安”的一種手段。

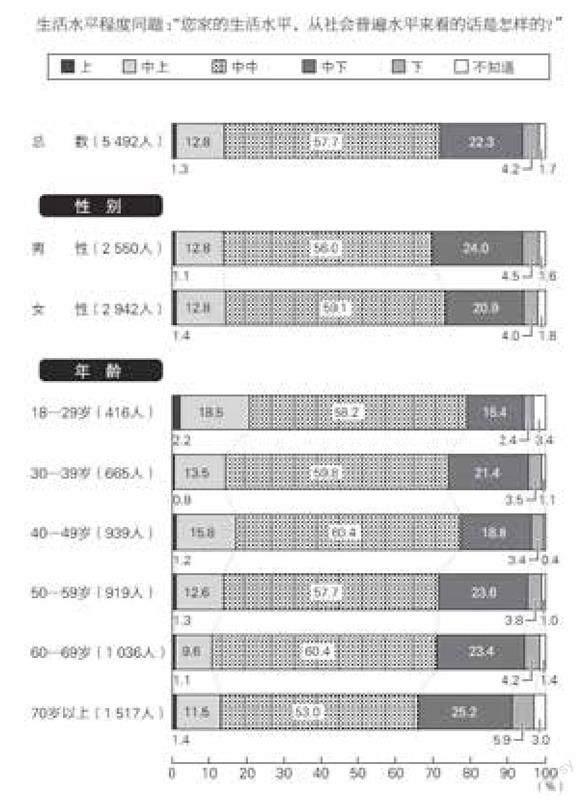

年輕人的中流意識

數據來源:日本內閣府,《關于國民生活的民意調查(令和元年)》

3. 在歐美,在育兒方面,將孩子養育至成人為止的預測是可以成立的。不需要像日本那樣擔心孩子的高等教育費用和畢業后的生活。另外,育兒的壓力也沒有那么大,體面意識也不強,所以即便不能花錢培養孩子,父母也用不著感到愧疚。這背后既有很強的父母與孩子的交流就是父母對孩子的愛的價值觀的原因,也有經濟上不想讓孩子受苦的意識比日本薄弱的原因。

出于以上這些原因,在歐美,同居/結婚并且生育孩子并不會加強他們“從中流跌落的不安”。若是社會保障制度比較完善的國家,因為兒童補貼等的存在,生孩子反而有可能會提高生活水平。例如,在法國,政府會對第三孩及以上的孩子支付相當高額的兒童補貼。

日本少子化的根本原因

日本的少子化對策是按照“結婚”“夫妻雙職工”“育兒”“教育”等各個生活事件零散地進行的。若是在只重視這一個個生活事件的歐美社會,年輕人確實可以通過政府對各個生活事件的支援政策而邁向下一個生活階段。

在歐美,無須制定幫年輕人找對象的支援對策,只要給予女性能夠將工作和家庭兩立的支援,那些想邊養育孩子邊工作的女性生育孩子的意愿就會提高。而且如果提高兒童補貼的話,想生更多孩子的意愿也會提高。在歐美并不會出現父母因擔心孩子將來的高等教育費而少生孩子的情況。

然而,在日本卻存在著這樣一些年輕人,如果覺得將來的中流生活得不到保障,他們甚至都不愿意去與異性交往。即便靠結婚支援活動與對方相識,如果覺得結婚后的生活沒有保障的話,他們是很難走到結婚這一步的。比起因為沒錢給孩子買吃的而不生孩子來,他們想到的是如果孩子提出想要自己的單獨房間,或者孩子將來要上大學的話該怎么辦,于是,他們選擇了減少生育孩子的數量。

因此,如果只是孩子小的時候有兒童補貼,他們是不會貿然決定要更多孩子的。

換言之,如果不能消除年輕人將來“從中流生活跌落的不安”的話,那么日本少子化對策的效果是難以提高的。而且,這種“從中流跌落的不安”來源于現在日本社會特有的社會意識和習慣,所以現在的經濟狀況得不到改善的話,即便能阻止少子化的進一步發展,也很難達到反彈的程度。

也就是說,現代日本的少子化的根本原因在于盡管經濟上的貧富懸殊在擴大,然而大多數的日本年輕人卻依然保持著中流意識并想繼續過著“普通的生活”。這表明,如果不采取政策大力地改變年輕人將來的經濟狀況,或者改變他們期待過中流生活的意識的話,那么少子化問題是不可能得到解決的。

(責編:栗月靜)

《低生育陷阱》

作者:[日本]山田昌弘

譯者:錢愛琴

出版社:譯林出版社

出版時間:2023年9月

頁數:172

定價:48元