利用朗讀技巧深化詩歌學習體驗

羅佳

【關鍵詞】詩歌朗讀;語氣;語調;節奏;重音;停連

朗讀是學習詩歌的重要方式。統編初中語文教材提出,詩歌的學習需要通過反復朗讀進行體驗。其中,九年級上冊第一單元還要求學習朗讀技巧,以讀出詩歌的感情和韻律。

“朗讀是把文字轉化為有聲語言的一種創造性活動,是一種出聲的閱讀方式。”[1]朗讀時,聲音通過聽覺直接作用于人的思維和情感:若聲音高低虛實、大小強弱的變化與文字意蘊相應合,便能比閱讀書面語感受到更豐富、更細微的信息。而要想達到理想的朗讀效果,則需要掌握正確的朗讀技巧。朗讀技巧主要包括語氣、語調、節奏、重音、停連五個方面。

一、利用語氣、語調體會詩歌的“情”與“景”

語氣“存在于一個個語句當中”[2],指“說話的口氣”或“通過一定的語法形式表示說話人對行為動作的態度”[3]。語調則是“表達說話人一定語氣和感情的抑揚頓挫的調子”[4]。可見,語氣展現的是句子的感情色彩,語調則是表現語氣的聲音形式:語氣和語調是內容和形式的關系。

從心理學角度來看,聲音與感情有著對應協調的關系,如從“高昂”“低落”“沉緩”等表示情緒的詞中可看出其所蘊含的聲音要素:情緒“高昂”時,說話自然聲音高、語速快;而聲音高、語速快,也會給人“高昂”的感覺。反之,“低落”“沉緩”的情緒則與聲音低、語速慢相關。這為利用語氣、語調體會詩歌的思想感情提供了科學依據。氣息是人類聲帶顫動發聲的動力,與聲音形式關系密切,分析語調聲音形式時還需分析氣息狀態。

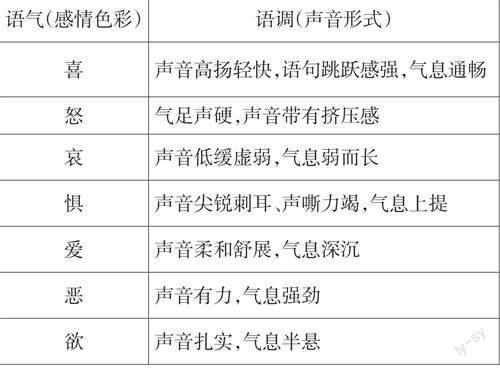

人類七種基本感情色彩的語氣與其聲音形式——語調有著如下對應關系:

實際上,人類感情豐富多彩,因此語氣的聲音形式語調也多種多樣,如親切的語氣對應著聲音輕巧、氣息舒緩的語調,驕傲自豪的語氣對應著聲音灑脫、氣息飽滿的語調,堅定的語氣對應著聲音剛健、氣息充足的語調等。掌握七種基本感情色彩與其聲音形式的對應關系,就掌握了運用語氣、語調體驗詩歌思想感情的基本依據。

詩歌對客觀世界和社會生活的反映是高度概括的,因此要運用正確的語氣、語調體會一首詩歌的感情色彩,首先必須對詩歌的作者和創作背景有較為詳細的了解,以掌握這首詩歌的總體感情色彩,即感情基調。以七年級上冊第四課《觀滄海》和《天凈沙·秋思》為例。前者是曹操北伐烏桓獲勝班師途中,登臨碣石山頂居高俯瞰,因大海壯闊雄渾的景象與其征戰成功的豪邁心情、統一天下的宏偉志向相符,詩興大發而作,基調振奮,故詩句的語氣以振奮為主;后者是馬致遠在一次獨自漂泊的羈旅途中,因秋天的凄涼景象觸發其愁楚情緒所作,基調傷感,故該詞的語氣以傷感為主。因此,應以聲音較強、較快,氣息飽滿的語調朗讀前者,以聲音較虛、較慢,氣息較弱的語調朗讀后者,才能體會到這兩首詩歌完全不同的感情色彩。

在詩歌中,每一句的具體語意不同,各句語氣的具體感情色彩也會有一定差別,對此可利用聲音形式不同的語調細細體會。如七年級上冊第四課《次北固山下》,王灣借贊美江南壯麗景象來表達他對盛唐風清氣正時代風貌的贊頌,以開闊的胸襟創作了這首基調昂揚的詩歌。朗讀時,前三聯采用聲音較高、較快的語調可體會到這樣的感情色彩。最后一聯“鄉書何處達?歸雁洛陽邊”,流露出淡淡的思鄉之愁,以聲音稍低、稍慢的語調朗讀才能體會到作者思鄉的情緒。

“景”是詩歌的重要組成元素,詩歌常寓情于景、借景抒情。心理學認為,人類通過其聽覺、視覺、觸覺等感覺器官所獲得的信息是統一協調的,如朗讀時產生的“畫面感”就說明聽覺和視覺之間有著密切的聯系。因此朗讀詩歌時,聲音形式還需符合詩歌中景象的特征,才能身臨其境地體會詩歌中所描繪的景象,進而體會蘊藏于景象中的感情。仍以《觀滄海》為例說明。《觀滄海》描繪的是秋天的景象,詩中的具體景物有高、有低,有遠、有近。朗讀時,聲音稍低可體會到秋天的蒼涼蕭瑟,而表示具體景物詞語的聲音還需進一步調整,才能產生與之相協調的視覺形象:如“碣石”方位高,“滄海”方位低,因此“滄海”一詞的聲音應比“碣石”一詞更低才能體會到這兩種景物的方位感。這樣,結合上文對《觀滄海》語氣、語調的分析,就能在朗讀時體會到其情景交融的恢宏意境。

二、利用節奏領略詩歌的律動樂感

節奏是指“具有一定特點的聲音形式的回環往復”[5]。朗讀詩歌時,節奏以反復、對應的形式將詩歌零散的聲音要素串聯成有序的有機整體,是形成律動樂感的核心要素。詩歌朗讀節奏需從“詩形”節奏和“詩質”節奏兩方面把握。

“詩形”指詩歌的創作形式,包括音步、押韻等。“沒有詩的形式,也就沒有詩,而變成別的藝術品種了。”[6]朗讀時,由“詩形”形成的一定特點的聲音形式的回環往復,是形成詩歌節奏的基本條件。如格律詩,就有著極為嚴格的創作格式。八年級上冊第十三課中的《黃鶴樓》一詩,每句兩字或三字為一音步,一音步一停,“昔人/已乘/黃鶴去,此地/空余/黃鶴樓……”,同時韻腳“ou”反復出現,將整首詩串聯起來,形成其“詩形”節奏。關于“詩形”節奏,以往先賢已有詳盡論述,對此不再贅述。

“詩質”是指詩歌的“情感內質”[7]。“詩質”節奏是“由詩歌內容所引起的朗讀者內心感情運動形成的”[8]。一首詩歌,因受其感情基調的制約,各個詩句語氣的感情色彩有著相似、相近之處,因此朗讀時,各個詩句的語調即聲音形式,也有著相似、相近之處。這些相似、相近聲音形式的反復出現,便形成其“詩質”節奏。如《黃鶴樓》,基調傷感憂愁,各個詩句的語氣以傷感憂愁為主。朗讀時,各個詩句的語調即聲音形式,大多較慢、較低。這種聲音形式的反復出現,便形成該詩低緩的“詩質”節奏。這樣,“詩形”節奏與“詩質”節奏結合,便可通過朗讀領略到該詩悠遠綿長的律動樂感。

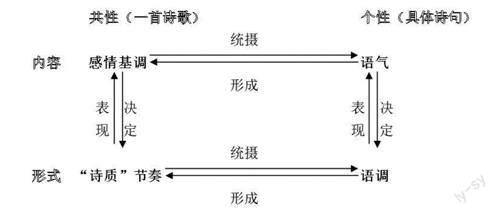

“詩質”節奏本質上是朗讀一首詩歌時的總體聲音形式,它與語調是共性與個性的關系:一方面,強調凸顯語調,自然可在詩句相似、相近的語調聲音形式的回環往復中領略到一首詩歌的“詩質”節奏;另一方面,掌握一首詩歌的“詩質”節奏則能從總體上把握這首詩歌各個詩句的語調聲音形式。

這里,可將感情基調(詩歌總體的感情色彩)、語氣(詩句具體的感情色彩)與“詩質節奏”(朗讀詩歌的總體聲音形式)、語調(朗讀詩句的具體聲音形式)的關系歸納如下:

值得注意的是,“詩質”節奏對于現代自由詩的朗讀尤為重要。現代自由詩對“詩形”節奏沒有明確規定,有的甚至缺乏統一的“詩形”節奏。朗讀時,通過“詩質”節奏,才能彌補其“詩形”節奏的不足。如九年級上冊第三課《我愛這土地》的“詩形”較散,若從其悲愴激越的情感出發,朗讀時強化語調較實、較強、較低的聲音形式,就能從語調回環往復形成的“詩質”節奏中,領略到其強勁有力的律動樂感。

三、利用重音感受作者的注意中心

重音是說話時“著重強調的詞或詞組”[9],表現作者的注意中心所在。注意是思維對一定對象的指向和集中。由于這種指向性和集中性,人才能對一定對象有清晰、準確的認識。注意中心在口語中體現為重音,在書面語中則體現為表達語句重點的詞或詞組。書面文字大小一致,而朗讀時聲音卻有高低虛實、強弱長短之別。因此,朗讀在表現作者的注意中心方面,具有得天獨厚的優勢。朗讀時,重音的突出性又可調動朗讀者的注意中心。這樣,朗讀者便可以重音為橋梁,感受到作者的注意中心。利用重音感受作者的注意中心,主要包括以下三方面的內容。

一是感受作者觀察的重點。作者的注意中心,是作者注意指向和集中之處,自然是作者觀察的重點。以八年級下冊第十二課中的《蒹葭》為例:

蒹葭蒼蒼··,白露為霜·。所謂伊人,在水一方·。溯洄從之,道阻·且長·。溯游從之,宛在水中央···。

蒹葭萋萋··,白露未晞··。所謂伊人,在水之湄· 。溯洄從之,道阻·且躋·。溯游從之,宛在水中坻···。

蒹葭采采··,白露未已··。所謂伊人,在水之涘· 。溯洄從之,道阻·且右·。溯游從之,宛在水中沚···。

加點的字詞體現了蘆葦、露水的狀態和心上人的所在地及路途的艱險,是作者的注意中心,即觀察的重點,朗讀時需讀重音。重音與想象中的景象相配合,便能有效感受到作者所看到的蒼茫秋景和追求所愛之人的艱辛路途。

如何找出表現作者注意中心的詞和短語呢?語法規則可以給予很多提示:附加語修飾、限定中心語,往往表現事物引人注目的突出特征,“附加語和中心語之間,附加語一般重讀”[10]。

二是感受作者觀察對象的改變。在以游記、敘事為題材的詩歌中,作者的注意中心常隨作者觀察對象的改變而改變。如八年級上冊第十三課中的《錢塘湖春行》:

加點的詞提示著白居易注意中心的改變及接下來語句內容的改變,需讀重音才能感受到他因移步易景而改變的觀察對象。一般新出現的名詞往往提示作者注意中心的改變,需讀重音。

三是感受作者的精神和情感。抒情類詩歌中,描寫人物精神狀態的詞直接抒發作者的精神和情感,是作者的注意中心。如七年級下冊第一課中的《登幽州臺歌》,詩中的“愴然”和“涕下”是陳子昂當時精神狀態的寫照,朗讀時需讀重音才能感受到作者懷才不遇的悲憤情感。

其他類型的詩歌,表現作者精神狀態的詞突出展現著作者的寫作目的,也是作者的注意中心。朗讀時,其重音的分量是整首詩歌的“重中之重”。如九年級上冊第十四課中的《酬樂天揚州初逢席上見贈》最后一句里的“長精神”,集中表達了劉禹錫通過這首詩所抒發的對世事沉浮的豁達襟懷,朗讀時需比這首詩中的其他重音讀得更重,才能感受到他樂觀不屈的精神。

四、利用停連體會作者的思維過程

語言是人類最重要的交際工具,“它的詞匯標示著一定的事物,它的語法規則反映著人類的思維邏輯規律”[11]。人們運用語言所進行的交際活動,則是言語。言語與思維密切相關:思維是人腦對客觀現實的概括、間接反映,而言語則是思維的主要表現形式。

交際過程中,表達者把對事物及事物之間聯系的認識通過言語表達出來,接受者通過接收言語理解對方所認識的事物及事物之間的聯系。可見,思維是內核,言語是外殼,是連接交際雙方思維的載體和橋梁。作者對事物之間聯系的認識,在書面語中主要通過標點符號表示,在口語中則主要通過停連表示:停頓越短,說明說話者所認識的事物之間的聯系越緊。

作為一種特殊的文學體裁,詩歌分行排列、用詞凝練、內容跳躍,標點符號并不能準確表明作者對事物之間聯系的認識。那么,根據詩歌的書面語進行朗讀時如何確定其停連呢?答案是依據語法規則。作為作者創作詩歌時無法擺脫的基本思維規律,語法規則表現著作者所認識事物之間的關系。而詩歌種類繁多,其中格律詩句子簡短并有固定的音韻規則,朗讀時也有固定的停頓規律。因此,利用停連體味作者的思維過程,主要應用于詞、現代詩等語句較長、句子成分較完整的作品。

從語法規則的角度來看,詩句是表達一個完整語意的基本單位。朗讀時,為表達一個完整的語意,詩句內語流需以“連”為主,才能因語意的連貫而體會到作者思維的連續性。而在各個詩句間,語流則需“停”,才能通過從容的停頓、換氣體會到作者思維的轉換和轉向。此外,在一句詩中,主謂賓是表達一個完整語意的基本成分,是中心語,中心語之間可采用氣息連貫、聲音稍頓挫的連停方式予以區分;定狀補作為附加語依附于其所修飾的中心語而存在,因此附加語與中心語的關系尤為密切,之間一般需要緊密連接。

詩歌由詩行組成,但一行不一定是一個詩句,更不一定能表達完整的語意。因此朗讀詩歌時,需打破詩行的桎梏,參照語法規則進行停連,這樣才能體會到作者的思維過程。以九年級上冊第一課《沁園春·雪》為例,“北國風光……萬里雪飄”“望長城內外……欲與天公試比高”“須晴日……分外妖嬈”,分別是對環境概貌和具體景物的描寫以及作者的設想,是各自表達完整語意的三個詩句。朗讀時,三個句子內語流需連貫,而三個句子間需有充足的停頓,才能將這三個不同的語意區分開并體會到作者思維的轉換。此外,在分節的詩歌中,每個詩節的意思都有所不同:詩節和詩節之間的聯系比詩句和詩句之間的聯系更為疏遠。如這首詞,上節寫景,下節論史。朗讀時,兩節之間需有更長的停頓和更深的換氣。而在“望長城內外……欲與天公試比高”七行中,“長城內外……欲與天公試比高”是“望”的賓語。朗讀時,這七行一氣呵成,但在“望”后稍頓挫,就能體會到“望”對所看到的景物的統攝作用。

詩歌創作以情感為基礎,因此不能單憑理智去理解它,還應當去體驗它。對詩歌的體驗一方面來源于對詩歌的理解、想象,另一方面則來源于朗讀。聲音是直覺體驗的動力、刺激和誘餌,可反射式地、自然而然地催化出相應的心理感受,由此較容易地深入詩歌的內在實質。而聲音是物質的,可以被感知,較之不可捉摸、易于消逝的理解、想象,更容易接近和掌握。因此,利用正確的朗讀技巧進行朗讀,確實是激起朗讀者形成體驗并深化理解、想象的可靠途徑。