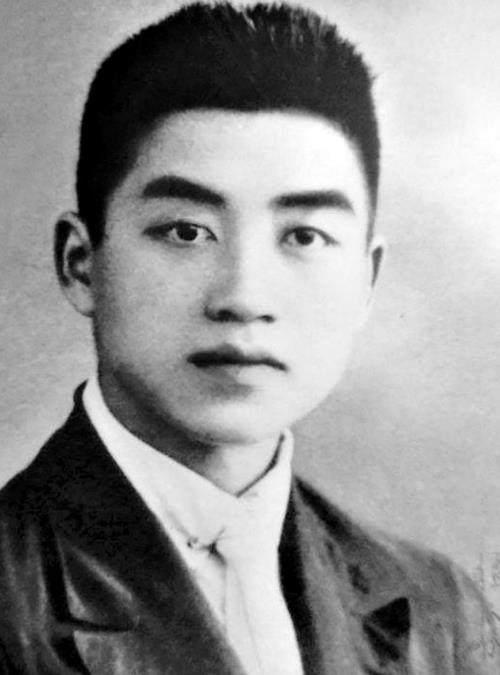

文壇“流星”敬隱漁:羅曼·羅蘭的“小兄弟”

魏邦良

1924年7月,一位中國青年收到了法國大文豪羅曼·羅蘭的回信,在信中,羅曼·羅蘭親切地稱呼他為自己的“小兄弟”。這位青年就是敬隱漁,是他首次在中國翻譯出版了羅曼·羅蘭的名作《約翰·克利斯朵夫》的前兩章。

敬隱漁才華橫溢,法語造詣極高。他是中國作家中用法語創(chuàng)作小說并發(fā)表于法國期刊的第一人,是把魯迅的《阿Q正傳》譯成法文并發(fā)表于西方名刊《歐洲》的第一人,也是將數(shù)位中國現(xiàn)代小說家的短篇小說譯成法文并結(jié)集出版的第一人。

然而,他一生悲情,如流星般短暫劃過文壇,絢爛過后神秘消逝,伴隨著似是而非的傳聞,留下了永恒的謎團(tuán)……

苦悶的青春

1901年6月13日,敬隱漁出生于四川遂寧,父母都是天主教徒,父親是位中醫(yī),兼開中藥鋪。敬隱漁有四個哥哥一個姐姐,大哥二哥早逝,三哥行醫(yī)也說書,四哥在天主教會做事,姐姐嫁給了一位農(nóng)民,育有一女。

敬隱漁三歲失怙,八歲時母親將其送入彭縣白鹿鄉(xiāng)無玷修院讀書,想讓他成為一名修士。白鹿鄉(xiāng)無玷修院坐落在山谷里,分為小修院與大修院,彼此相隔四公里。1909年,敬隱漁入小修院讀書,學(xué)習(xí)法文、拉丁文、歷史、地理、算學(xué)等。1913年9月,敬隱漁以優(yōu)良的成績進(jìn)入大修院繼續(xù)求學(xué),在這里讀了三年高級拉丁語班,并閱讀了大量的歐洲經(jīng)典名著。敬隱漁不滿十三歲就讀了《希臘拉丁文學(xué)史》,對荷馬史詩《伊利亞特》《奧德賽》熟讀成誦。在修院中,敬隱漁每天讀、寫、聽的都是拉丁語,經(jīng)過幾年熏陶,已完全掌握了這門對西方人來說也頗為艱澀的語言。修院不允許孩子們讀中國典籍,但敬隱漁熱愛傳統(tǒng)文化,于是常常利用休息時間,偷偷閱讀古文經(jīng)典,練習(xí)書法。

整個青少年時代,敬隱漁都被關(guān)在修院里讀經(jīng)書。修院所在的山谷氣候溫和,空氣清新,環(huán)境舒適。作為修院學(xué)生,他衣食無憂,但修院氛圍死氣沉沉,各種清規(guī)戒律讓人難以忍受。敬隱漁常年苦讀,生活單調(diào),覺得歲月又長又悶。1916年,在修院“閉關(guān)”七年后,飽讀中西典籍、熟諳拉丁語的他結(jié)束學(xué)業(yè),離開了修院去成都謀生。在成都,敬隱漁幸運(yùn)地結(jié)識了法國傳教士鄧茂德。鄧茂德是成都法文專門學(xué)校的校長,在這位校長的資助下,敬隱漁進(jìn)入法文專門學(xué)校學(xué)了三年法語,1919年畢業(yè)。

1919年夏天,闊別家鄉(xiāng)十年的敬隱漁終于有機(jī)會回家探親。多年未見,故鄉(xiāng)小鎮(zhèn)已面目全非,他居然找不到自家那間小屋。在一間小藥鋪里,他看到一位滿臉皺紋、衣衫襤褸的老婦人,就向她打聽自己的家。老人停下針線,取下老花鏡,盯著面前這位清秀的男子,突然流下淚來,道:“啊,我的兒子!”原來這位慈祥的老婦就是敬隱漁日夜思念的老母。從老母口中,敬隱漁得知,家中境況一落千丈,全靠三哥行醫(yī)掙錢養(yǎng)家。

為了養(yǎng)家,讀了三年法語的他,接受鄧茂德的聘請,在成都法文專門學(xué)校擔(dān)任法語教師。兩年后,母親中流彈去世,他在奔喪途中被土匪綁架,受盡折磨,在三哥和友人的幫助下,才得以脫險。

夭折的初戀

在成都任教期間的一個假日,敬隱漁夾著一本古代文學(xué)典籍,獨自來到成都草堂的見山亭。他坐在石凳上,高聲朗讀,此時一位婦人帶著一個女孩在假山上擷花。衣著樸素的敬隱漁,看見這位打扮入時、身材苗條的女孩,不免自慚形穢。可女孩卻對他嫣然一笑,落落大方地說自己知道他是法文學(xué)校的老師。

原來,敬隱漁年僅十八歲就在成都法文專門學(xué)校任教,已在當(dāng)?shù)匦∮忻麣狻E⒃谶@里邂逅敬隱漁,自然不會放過“追星”的機(jī)會。她放下淑女的身段,坐在“偶像”身旁,和他談起自己喜愛的文言名篇。她還熱心詢問了他的過去,聽著敬隱漁講述那些傷心往事,女孩不由得眼泛淚光。陪女孩來的婦人是她的乳母兼用人,她沒有干涉女孩和敬隱漁的交談。

這個女孩成了十八歲的敬隱漁的初戀。此次偶遇之后,敬隱漁對她魂牽夢縈。他在文章里寫道:“她那時只有十五歲。她雖然不是十分美麗,但是她那細(xì)裊的身材的曲線,泛常似憂似喜的容貌,溫柔的聲音與幽靜的態(tài)度,若有情若無情地,令人要跪地倒拜……”

和女孩相識后,敬隱漁常常一大早就在女孩家外的一塊草坪上徘徊。當(dāng)看到那扇古色古香的窗子打開,房間傳來女孩清脆的讀書聲后,敬隱漁便不由自主叩門而入。然而,生性靦腆的他坐在房間內(nèi),卻不知說什么好,只盯著桌上那盆水仙花,悵然若失。一次,他看到女孩在草坪上玩,就匆忙跑過去,女孩卻沉默不語。敬隱漁問:“你為什么不理我?”女孩嬌嗔道:“本來要理你,怕你說出瘋瘋癲癲的話。”敬隱漁壯起膽子回了一句:“只怪你的美麗讓人不能不瘋癲。”

敬隱漁的癡情終于打動了女孩。不久,女孩進(jìn)入成都女校讀書。兩人書信往來,聯(lián)系密切。女孩的母親也有意把女兒許配給這個面容清秀、性格文靜的年輕人。敬隱漁后來偶然得知女孩的復(fù)雜身世,對于該不該繼續(xù)這場戀情,他猶豫不定。女孩的母親出生在鄉(xiāng)下,本來抱持獨身主義,后來卻被一個鄉(xiāng)村莽夫所騙。女孩出生后,這個男人就消失了。而且女孩本人也曾有過一次戀愛。

1922年,敬隱漁幾位政界的朋友鼓勵他去法國學(xué)機(jī)械,學(xué)費(fèi)可以貸款,回國后可任兵工廠廠長。敬隱漁聞之心動,但他沒有工科基礎(chǔ),遂決定先去上海的中法國立通惠工商學(xué)校學(xué)機(jī)械,為赴法學(xué)習(xí)打基礎(chǔ)。當(dāng)女孩得知敬隱漁決定遠(yuǎn)赴上海求學(xué)時,她意識到戀情即將畫上句號。在給敬隱漁的告別信中,她大度地祝自己的戀人將來娶一個比自己美麗千倍的女子,并且表示她依舊像昔日那樣愛著他。讀著這封感人的信,敬隱漁淚流滿面。但乘風(fēng)破浪追逐夢想的決心還是戰(zhàn)勝了兒女情長。

赴上海的路途中,敬隱漁想到曾經(jīng)自己逃出土匪窩后,戀人是如此悉心照料自己,溫柔地?fù)嵛孔约海幌氲剿麄z最后一次在杜甫草堂見面時,戀人依偎在他身旁,細(xì)聲細(xì)語摹繪著他們的未來,眼睛里盈滿憧憬……那一刻,他心痛欲裂。

這段夭折的初戀無疑是敬隱漁心中的一個痛點。后來,在給羅曼·羅蘭的信中,敬隱漁承認(rèn):“我曾割斷一樁情緣,至今悔恨不已。”

創(chuàng)造社所發(fā)掘的天才

1922年秋,敬隱漁進(jìn)入中法國立通惠工商學(xué)校(1923年更名為上海中法國立工業(yè)專門學(xué)校),在這里學(xué)習(xí)法語、代數(shù)、幾何、物理、化學(xué)、繪圖等,每周課時多達(dá)三十三個。學(xué)校的圖書館藏書豐富,敬隱漁忙于學(xué)業(yè)的同時也閱讀了大量的法國文學(xué)經(jīng)典。當(dāng)時,新文學(xué)運(yùn)動狂飆突進(jìn),在上海的文學(xué)研究會、創(chuàng)造社等文學(xué)團(tuán)體也異常活躍。一向熱愛文學(xué)的敬隱漁也被時代浪潮所裹挾,開始狂熱地愛上文學(xué)。他將原名“顯達(dá)”改為“隱漁”,有“歸隱田園,漁樵耕讀”的寓意,并以此名開始創(chuàng)作文學(xué)作品,此時的他已意識到自己的歸宿只能是文學(xué)。

創(chuàng)造社是由郭沫若、郁達(dá)夫、成仿吾、田漢等一批新文化運(yùn)動健將于1921年創(chuàng)辦的文學(xué)團(tuán)體,其社會影響巨大。1923年7月21日,創(chuàng)造社主辦的日刊《創(chuàng)造日》問世。《創(chuàng)造日》第一期發(fā)表了敬隱漁的處女作《破曉》,這是一首新詩,感情充沛真摯,語言優(yōu)美動人。敬隱漁在文壇甫一亮相,就出手不凡。隨后,這首詩在創(chuàng)造社機(jī)關(guān)刊物《創(chuàng)造》(季刊)上重刊一次,理由是“好作品不厭重登”。

當(dāng)時敬隱漁手頭拮據(jù),在上海求學(xué)的生活十分窘迫。他住在“一個廁所似的陋巷中的一間四面通風(fēng)的過街樓”里,木板床上的被子又臟又黑,散發(fā)著一股霉味。一次,饑寒交迫的敬隱漁暈倒在街上,如果不是好心人搭救,他很可能就此倒斃街頭。正是在這種困境中,心灰意冷、精神瀕于崩潰的敬隱漁偶然從一位法國朋友那里借到一部法文版《約翰·克利斯朵夫》。他一口氣讀完,激情澎湃,揮筆寫下長篇讀后感《羅曼羅朗》。《創(chuàng)造日》分兩次發(fā)表了這篇長文。《約翰·克利斯朵夫》帶給了敬隱漁一種力量,于是他克服重重困難,通過勤奮學(xué)習(xí),最終于1924年拿到高中教育證書。這個文憑等同于法國政府頒發(fā)的“業(yè)士學(xué)位”。

在上海求學(xué)期間,敬隱漁還翻譯了大量文學(xué)作品。他翻譯的法國詩人拉馬丁的長詩《孤獨》,發(fā)表于《創(chuàng)造日》第三十期。他還將一些唐詩翻譯成法文,發(fā)表在《創(chuàng)造周報》(創(chuàng)造社主辦刊物)上。敬隱漁還是中國最早翻譯莫泊桑作品的翻譯家之一。那段時期,他一口氣翻譯了莫泊桑的四篇小說,也在《創(chuàng)作日》上連載。

與其他作家不同的是,敬隱漁“創(chuàng)作”“翻譯”雙管齊下。他把自己的詩譯成法文,將中文法文兩個版本同時發(fā)表,“開創(chuàng)了一個用中法雙語自創(chuàng)自譯的先例”;他創(chuàng)作的小說《蒼茫的煩惱》和《瑪麗》發(fā)表在《創(chuàng)造周報》的最后兩期,都占據(jù)頭版位置,是不可多得的佳作。

敬隱漁對法語的精通以及他出色的文學(xué)才華在創(chuàng)造社同人中有口皆碑。郭沫若對他的評價最具有代表性:“他的天分高,后來又受了天主教的嚴(yán)格的教育,法文和拉丁文的教養(yǎng)都很深。我們在辦《創(chuàng)造周報》的時候,他到了上海,住在徐家匯的一座天主教的學(xué)堂里面。他用法文翻譯了我的《函谷關(guān)》和《鹓雛》,都先后登在《創(chuàng)造周報》上,因此便常到我寓所里來。后來他竟成了創(chuàng)造社的中堅分子,自己也寫小說,仿吾是十分激賞的,曾夸示為‘創(chuàng)造社所發(fā)掘的天才。”

羅曼·羅蘭的“小兄弟”

敬隱漁認(rèn)為,羅曼·羅蘭在《約翰·克利斯朵夫》中塑造了一種“新人的模范”——“勇毅的新英雄主義者,懷疑的試驗家,卻又有堅固的信仰——照徹混沌的光明——猶如眾人,他也有弱點,有迷惑,有墮落,但是他的奮斗精神愈挫愈銳,竟勝了私欲,勝了世俗的荒謬,勝了人生的痛苦,得享靈魂的和平自由”,而“徘徊不定的青年,最離不得他”,“因為他不是一尊冰冷冷的新偶像,卻是一位多情的悅?cè)说膫H伴”。出于這種想法,他著手翻譯《約翰·克利斯朵夫》。

譯完第一卷《黎明》時,敬隱漁讀了羅曼·羅蘭的傳記,方知羅曼·羅蘭效仿托爾斯泰,愿意和讀者通信。于是,他壯膽給羅曼·羅蘭寫了第一封信,贊揚(yáng)克利斯朵夫這個人物“擁有自由和百折不回的獨立精神,對愛情忠誠真摯,潔身自愛”。敬隱漁說,克利斯朵夫的優(yōu)秀品質(zhì)“對摧毀了王朝和過于陳腐的孔教”的同胞們,正可作為不可或缺的“唯一丹方”,克利斯朵夫?qū)俺蔀槲覀兯腥说陌駱印薄?/p>

羅曼·羅蘭接到敬隱漁的信后,非常高興,隨即給敬隱漁回了一封熱情洋溢的信。對敬隱漁的翻譯意愿,他不僅同意還表示將盡力促成。羅曼·羅蘭在信中體貼地告訴敬隱漁,翻譯中若遇到任何難題,他都會盡力幫助解決。另外,如果敬隱漁需要的話,他還希望在生活方面給敬隱漁一些指導(dǎo)。他充滿感情地說:“我視你為一位小兄弟。”

這封回信無疑給了敬隱漁巨大的鼓舞,用他的話來說就是“一抹陽光,照亮了一團(tuán)溟蒙難辨的星云”。敬隱漁將羅曼·羅蘭這封回信譯成中文,發(fā)表在1925年1月的《小說月報》上。《約翰·克利斯朵夫》中譯版前兩卷《黎明》和《清晨》出版時,羅曼·羅蘭專門寫了序言。敬隱漁自此開始在文壇引人矚目,經(jīng)濟(jì)狀況也得以改善。在朋友的建議下,他決定用翻譯《約翰·克利斯朵夫》所得的稿酬赴法讀書。

1925年8月,敬隱漁起程赴法。抵達(dá)里昂之后,敬隱漁休息了兩天,便前往瑞士拜訪羅曼·羅蘭。在萊芒湖畔的奧爾加別墅里,敬隱漁見到了這位“傴僂、清瘦、勁遒的詩翁”。羅曼·羅蘭熱情接待了這位來自中國的年輕人,破例留敬隱漁在別墅住了一夜,翌日又暢談一整天。在敬隱漁的記憶里,羅曼·羅蘭是“宏辯的,卻靦腆開言”,“他輕輕地說話,聲音和藹而清澈”。 而這次見面,敬隱漁的聰明、認(rèn)真以及那份特有的孤獨氣質(zhì)也給羅曼·羅蘭留下了深刻印象。

告別羅曼·羅蘭回到里昂后,敬隱漁因患神經(jīng)性頭痛未及時和羅曼·羅蘭聯(lián)系。羅曼·羅蘭焦急萬分,發(fā)動各種關(guān)系打聽敬隱漁的狀況。敬隱漁得知此事后,立即給羅曼·羅蘭去信報平安。羅曼·羅蘭接到信后,建議敬隱漁留在里昂讀文學(xué),并囑咐他寫一些關(guān)于中國作家作品的評論。當(dāng)時瑞士出版商羅尼格為慶賀羅曼·羅蘭六十壽誕,欲出版一部《羅曼·羅蘭友人之書》,正在面向全世界征稿,約稿對象均為享譽(yù)世界的名流:高爾基、愛因斯坦、甘地、泰戈爾等。羅曼·羅蘭把敬隱漁的地址告訴羅尼格,建議他向這位年輕人約稿。敬隱漁很快寫出《蕾芒湖畔》(“蕾芒湖”今譯“萊芒湖”,即日內(nèi)瓦湖)一文,發(fā)表之后引起了很大反響。

與此同時,敬隱漁還把魯迅的《阿Q正傳》譯成法文,連同之前所譯的郭沫若的《函谷關(guān)》一道寄給羅曼·羅蘭。羅曼·羅蘭對敬隱漁所譯的《阿Q正傳》做了一番修改、潤色,并將其推薦給文學(xué)名刊《歐洲》。為促成《阿Q正傳》法文版在《歐洲》上發(fā)表,羅曼·羅蘭在推薦信里介紹這篇小說的妙處,對于敬隱漁的法文水平,他拍胸脯打包票:“敬隱漁的法語造詣實在罕見,他的譯文錯誤很少。”

1926年2月11日,敬隱漁接到《歐洲》月刊編輯巴澤爾杰特的用稿信,并約他翻譯一部中國現(xiàn)代短篇小說集。《歐洲》月刊分兩期刊載了敬隱漁翻譯的《阿Q正傳》,那時敬隱漁抵達(dá)法國剛八個月。敬隱漁致信羅曼·羅蘭,感謝他的幫助:“本來,我期望準(zhǔn)備考試會令我的寫作技巧大有進(jìn)步,但我發(fā)覺實際的工作,例如《阿Q正傳》的翻譯,更有好處。一方面在物質(zhì)上幫助了我,另一方面通過大師的修改,我寫得更好,通過大師的批評,我更會判斷,效果顯著。”

后來,敬隱漁著手翻譯巴澤爾杰特約他完成的中國短篇小說集,由于所選作品數(shù)量不夠,他自己動手用法文寫了一篇小說《離婚》。這篇小說是敬隱漁唯一一篇法文小說,也是中國作家首次在法國發(fā)表的法文小說。

“巴黎毀了他”

敬隱漁在法國讀書從未收到過來自國內(nèi)的“獎學(xué)金”或“留學(xué)貸費(fèi)”,反倒是頻繁收到來自羅曼·羅蘭的關(guān)心和金錢幫助。通過羅曼·羅蘭的介紹,敬隱漁與瑞士出版商羅尼格相識,羅尼格為敬隱漁的求學(xué)精神與文學(xué)才華所打動,主動提供資金,資助敬隱漁赴巴黎求學(xué)。

1926年10月,敬隱漁離開里昂來到巴黎,進(jìn)入巴黎大學(xué)心理學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí),并于1928年6月拿到心理學(xué)文憑。然而在巴黎,敬隱漁的生活卻滑向了深淵。他常在給羅曼·羅蘭的信中,以慌亂急迫的語氣大談一些真假難辨的戀愛經(jīng)歷,諸如“不同國籍的姑娘向我投來感興趣的眼光”“我和一位俄羅斯姑娘有過親密關(guān)系”等。

生活的混亂導(dǎo)致敬隱漁的經(jīng)濟(jì)狀況愈益糟糕。他決定報考里昂中法大學(xué),考上后,校方提供的助學(xué)金可幫其解決食宿問題。在中法大學(xué)求學(xué)期間,敬隱漁被查出感染了梅毒。那時候,治療梅毒沒有特效藥,對這個病,只能控制無法根除,而且醫(yī)療費(fèi)用昂貴。

一次,敬隱漁去風(fēng)景秀麗的安納西湖度假。假期結(jié)束,他卻無力支付昂貴的旅館費(fèi)用,只得請求羅曼·羅蘭的援助。旅館等不及匯款,便把敬隱漁的欠債行為通報給了中法大學(xué)。學(xué)校為了名譽(yù),只得幫敬隱漁支付了費(fèi)用,然后再向他追討。最后這筆錢還是由羅曼·羅蘭承擔(dān)了下來。

與此同時,敬隱漁的精神狀態(tài)也每況愈下。他給羅曼·羅蘭寫了很多信,信中充滿了神經(jīng)質(zhì)的胡言亂語,“一封比一封令人焦慮”。羅曼·羅蘭對此憂心忡忡,他把敬隱漁的精神崩潰歸咎于巴黎拉丁區(qū)的混亂生活:“他原先在里昂,但希望領(lǐng)略一下巴黎(這是自然的事情)。結(jié)果一下子愛上巴黎,住下來。拉丁區(qū)的生活讓他陶醉,到頭來卻迷失在那里。這個到那時為止還是個羞怯純潔的孩子,過去孤獨地生活,被女性弄得神魂顛倒。”羅曼·羅蘭以氣憤的聲音怒斥:“完全是巴黎毀了他,完全是巴黎毀了他!”

為了治愈敬隱漁的病,羅曼·羅蘭寫信求助于一位名叫博杜安的摯友,他是一位精神分析師。在信中,羅曼·羅蘭說敬隱漁是個“正派、單純、孤獨的年輕人”,由于巴黎生活的影響,變成了“一個失常的人”。羅曼·羅蘭請求朋友在里昂找到“一位明智仁慈的好大夫”,對敬隱漁做一番檢查和治療,讓其“住在一間醫(yī)療院里,既要讓他感到?jīng)]有被禁閉,又能避開那些多少想象出來的‘追逐”。博杜安接到此信,贊嘆這封信“通篇散發(fā)一種人道主義的光芒”。當(dāng)晚,博杜安在日記里寫道:“羅曼·羅蘭把一件人道事件這樣掛在心上,這是真正仁慈的漂亮一課。”

然而,敬隱漁病情嚴(yán)重,治療始終沒有進(jìn)展。但他欠債不還,給中學(xué)女生寫戀愛信等種種出格行為,讓校方忍無可忍。最終中法大學(xué)決定開除敬隱漁并將其遣送回國,為此,校長何尚平特意給羅曼·羅蘭寫信表明苦衷。羅曼·羅蘭理解校方迫不得已的選擇,但還是繼續(xù)為敬隱漁求情,表示愿意出三千法郎幫助敬隱漁治病,同時請求校方能保留敬隱漁的學(xué)籍。但是,即便校方愿意保留敬隱漁的學(xué)籍,身心崩潰的敬隱漁也無法繼續(xù)求學(xué)了。就連羅曼·羅蘭信賴的醫(yī)生也寫信說,遣送回國是敬隱漁最好的選擇。

明知無望,羅曼·羅蘭還是致信校長,希望校方盡力挽救敬隱漁,“即使一線機(jī)會,都不應(yīng)放過”,因為“這個不幸的人對新中國可能是一個真正的人才”。在附言中,羅曼·羅蘭再次強(qiáng)調(diào):“敬隱漁的文學(xué)才能毋庸置疑。即使精神紊亂,他的作家天才仍然令我驚訝。他有一種法語文筆駕馭能力,在外國留學(xué)生身上很罕見。”自始至終,在羅曼·羅蘭的筆下和口中,從沒有體現(xiàn)過對敬隱漁的任何不滿,有的只是深深的惋惜與痛心。

但校方已無能為力,敬隱漁被遣送回國。然而在車站,敬隱漁卻逃走了。

最后的“光明”

敬隱漁聲稱要去找羅曼·羅蘭。他逃到瑞士,去了托馬斯小姐主持的格朗國際學(xué)校,然而這里不可能收留敬隱漁,因為這是一所女子寄宿學(xué)校,更何況敬隱漁患有精神疾病。托馬斯小姐求助羅曼·羅蘭,羅曼·羅蘭找到當(dāng)?shù)亻L官,讓其設(shè)法將敬隱漁遣送回國。1930年1月10日,敬隱漁在馬賽港登上開往中國的郵輪。

敬隱漁回國后,先是在鄭振鐸的幫助下,拿到了商務(wù)印書館欠他的稿酬。商務(wù)印書館與他商定推出他早期出版的小說集《瑪麗》的第三版。之后,敬隱漁找到了創(chuàng)造社的熟人周全平。周全平曾在其主編的《出版月刊》上刊登了敬隱漁歸國的消息。

1930年2月24日,敬隱漁剛回上海第十天,就去拜訪魯迅,但不知何故魯迅沒有見他。四天后,敬隱漁在《申報》登了一份題為《法文及拉丁文教授待聘》的求職廣告:“鄙人留法數(shù)年,得有巴黎大學(xué)文學(xué)及心理學(xué)高等文憑,擬以暇日教授學(xué)校或私人法文或拉丁文,如有欲聘者投函……”

之后《出版月刊》有消息稱敬隱漁正在翻譯法國作家亨利·巴比塞的長篇小說《光明》,預(yù)計三個月可完工。當(dāng)年8月25日敬隱漁再次于《申報》刊登求職廣告,內(nèi)容與上次基本相同。1930年11月15日,敬隱漁翻譯的《光明》由上海現(xiàn)代書局出版,并在兩年內(nèi)出了三版,可見讀者對此書的歡迎。可與此同時,敬隱漁這個人也徹底從人們的視線里消失了。他去了哪里,何時去世,至今成謎。

羅曼·羅蘭對敬隱漁一直牽腸掛肚。1934年,羅曼·羅蘭向傅雷打聽敬隱漁的下落。傅雷在回信中說:“敬隱漁下落經(jīng)多方打探,未獲確訊。一說此人已瘋,似乎可能,因為不止一次聽聞;另一說已經(jīng)去世,唯未有證據(jù)。”1936年,羅曼·羅蘭再次向傅雷打聽,傅雷的回信依舊是“多方打聽,均無結(jié)果”,“據(jù)認(rèn)識他的朋友所言,他近乎瘋子。無法了解他的確實精神狀態(tài),只知道受過許多精神錯亂之苦……”。

一顆文壇“流星”一閃而過,在羅曼·羅蘭心中留下永久的痛。

(責(zé)任編輯/張靜祎 ??實習(xí)編輯/李以)