域外漢籍研究概述

摘要:域外漢籍數量巨大,內容豐富,具有十分廣闊的學術研究空間。中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2022年4月印發的《關于推進新時代古籍工作的意見》,對古籍工作的收藏與保護、整理與研究、出版與利用具有重要的推動作用,體現了國家對古籍研究工作的重視,為域外漢籍研究指明了方向。

關鍵詞:域外漢籍;漢文化圈;文化興國

中圖分類號:G256文獻標識碼:A文章編號:1003-1588(2023)09-0138-03

文化興國一直是我國的基本國策。2011年黨的十七屆六中全會首次提出建設文化強國;2020年黨的十九屆五中全會更是明確提出傳承弘揚中華優秀傳統文化,堅定文化自信,在2035年建成文化強國的目標與要求,為深刻認識新時代文化建設新使命、創造中華文化新輝煌明確了前進方向。2022年4月11日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發布《關于推進新時代古籍工作的意見》,為我國的古籍工作擘畫了新時代背景下新的發展藍圖。中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我國在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。增強文化自覺和文化自信,是堅定道路自信、理論自信、制度自信的題中應有之義。

1域外漢籍的相關研究情況

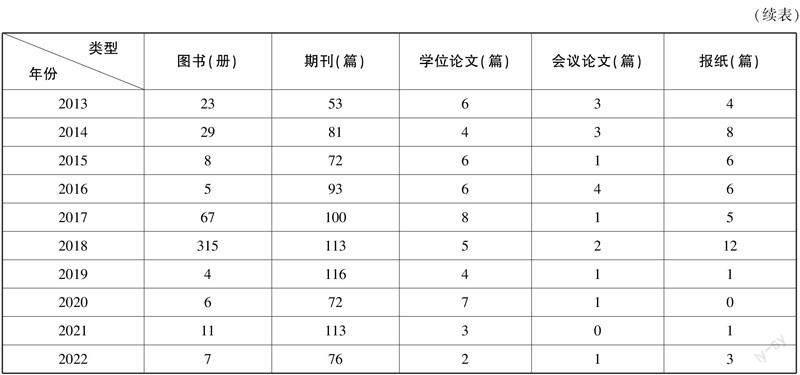

漢籍與域外漢籍在整個中華傳統文化系統中是互相補充的關系,域外漢籍對于展示中華文化的傳播方式與路徑具有重要意義。近年來,隨著域外漢籍研究成為熱點,中日韓美等國學者、組織積極參與域外漢籍的整理研究工作。針對域外漢籍的研究主要集中在域外漢籍的收集、整理與編目等方面,研究成果數量呈逐年增長趨勢,其中2018年的研究成果數量最多,具體情況如表1所示。

在漢籍目錄學研究方面,孫楷第早在1931年就遍覽公私藏書之所,編著《日本東京所見小說書目》,該書收錄日本東京公私所藏中國宋元明清小說一百零三種,并附《大連圖書館所見小說書目》收錄的短篇小說二十七種[1];陳先行的《美國柏克萊加州大學東亞圖書館中文古籍善本書志》按經、史、子、集、叢分類,收錄柏克萊加州大學所藏清乾隆六十年以前所有中文刻本及稿、鈔、校本,是反映海外圖書館漢籍收藏的重要工具書[2];黃仕忠的《日藏中國戲曲文獻綜錄》全面反映了日本所藏中國戲曲的面貌,梳理了中國戲曲文獻東傳的歷史、日本早期中國戲曲研究的歷程,讓數十種戲曲孤本第一次回歸故土,堪稱當下海外漢籍研究中最杰出的成就[3];陳翀對《日本國見在書目錄》進行了統計與整理,介紹了到894年遣唐使廢止為止日本對中國漢籍的保存情況[4]。在域外漢籍對中國史研究的補充方面,孫衛國通過多元史料互相對勘、多重史料互相比證,整理了相關史料,在一定程度上彌補了萬歷朝援朝書籍的空白,指出了研究域外漢籍對于解決古代中國實錄記載中對周邊國家的史料失之粗疏、不求甚解甚至黨同伐異的問題有巨大幫助[5];黨斌指出,《三國史記》是朝鮮半島現存最早的紀傳體正史,是一部了解高句麗的珍貴古籍,載有頗多未記錄在漢籍之上的中國史事,對于研究漢至唐的歷史具有一定的價值[6];池田溫針對日藏古代中國籍賬的研究,為我國學者研究古代戶籍、籍賬及相關社會經濟問題提供了參考[7]。在和刻本研究方面,王瑞來指出一些和刻本內容多于中國刻本,能夠在一定程度上彌補中國刻本的不足[8];劉曼麗等論述了和刻本漢籍獨特的文獻價值,肯定了和刻本在中日傳統文化雙向交流中的作用[9];楊海崢等通過對和刻本《史記》及相關日本學者研究的整理,總結了日本學者研究《史記》的特點及成就,展現了日本學者利用日本所藏各種寫本和刻本對《史記》進行全面校勘的成果[10]。在研究中國書籍在東亞地區的二次創作、其他國家地區對中國古籍的改制等方面,王小盾、吳云燕對琉球古文書進行了研究,探討了漢籍在琉球的傳播與再創造情況[11]。綜上所述,域外漢籍研究呈現出新的發展態勢,即從以域外漢籍的收藏和整理研究為主,轉變為域外漢籍的傳播研究、比較研究和整體研究,研究思路和方法發生了變化。

漢字很早就傳入朝鮮半島、日本、東南亞等國家和地區,對促進我國與這些國家和地區的經濟、文化交流發揮了重要作用。我國和周邊國家很早就展開文化交流,我國周邊也逐漸形成了以漢字為媒介的“漢字文化圈”。周邊國家的文人士大夫,不僅用漢字記載歷史、發布政令,還用漢字進行文學創作和學術研究。我國文人學者應以平等、欣賞的態度對周邊這些國家的漢文化成果予以肯定。域外漢籍是凝聚域外人士心智的漢文書籍,因此,相關學者在研究域外漢籍的過程中要做好以下四點工作:一是破除狹隘的國家主義、民族主義、中心主義意識,突破關于漢籍、文獻、古籍等固化的觀念,平等看待不同國家、不同形態的古文獻。二是通過對文獻的考察,觀察文化的相通性,特別是文化的差異性和多樣性。三是在關注中國古籍文獻在各國存藏、傳播和影響的基礎上重視各國人士所著、刊、抄的漢籍文獻,考察中國古籍文獻與各國古文獻的雙向互動。四是關注刻本、抄本、寫本及文書檔案、碑刻文獻、筆談文獻、評點注釋、朝鮮渡唐本、越南漢喃文獻等,從多個視角觀察整個中華文化圈里的漢籍,推動域外漢籍研究的持續開展。

2建議與想法

2.1重視域外漢籍研究的意義

域外漢籍既與中華文化一脈相承,又與本土文化血肉相連。重視域外漢籍研究不僅能拓寬中華文化的研究范圍,還能促進中華文化研究水平的提升、理論的反思和框架的重組。因此,相關學者應調整研究立場、視角及方法,充分認識到域外漢籍研究的重要性;走出以往純文學的、華夏文化澤披四鄰的研究格局和心態,以“互為主體”的交流、對話態度,全方位地激發更多學者從事域外漢籍研究的熱情。近年來,溝口雄三提出的“作為方法的中國”,葛兆光致力的“從周邊看中國”,張伯偉從事的東亞“書籍環流”,都為域外漢籍研究提供了方法論上的啟示。

2.2開展比較研究

相關學者應將比較作為一種思維習慣,開展域外漢籍的比較研究;善于通過比較的方式捕捉、提煉域外漢文化與中華本土文化的異同。一些研究者在史料梳理、分析上花了很大工夫,但因為缺少比較研究這一方法論,其研究結論往往無法展現域外漢籍與當地歷史文化的聯系及其與中華漢文化的異同。即使研究對象具有重要的學術價值,也被這種面面俱到、就事論事的描述淹沒了。域外漢籍具有同體異質的特點,因此,相關學者開展比較研究,不僅能為中華文化增值,還能為中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展提供啟示。

2.3創新研究模式

事實上,一冊域外漢籍往往與當地的具體情境有著密切關系。因此,相關學者應創新研究模式,在以言論為中心研究域外漢籍的基礎上,通過比勘、分析具體作品的風貌,真實展現域外漢籍的價值和特點;分析文獻記載與考古發現的矛盾之處,理論聯系實際,形成科學的研究觀點。

2.4拓展域外漢籍研究的深度和廣度

目前,學界認為域外漢籍包括以下三類:中國歷史上流失到域外的漢文古籍,歷史上域外各國傳抄、翻刻、注釋的中國漢文古籍,古代域外士人用漢文撰寫的有關中國的著述。對于域外漢籍概念尚未統一的問題,相關學者應開放討論、形成共識,以便今后集中資源合力研究。域外漢籍內容豐富,因此,相關學者要繼續研究接受史、傳播史,在此基礎上從多個研究視角,挖掘帶有世界意義的論題,如從中朝日、中越馬等視角研究域外漢籍,推動不同形態典籍之間的比較研究,促進中國文化史、思想史、文學史、漢語史、漢字史等領域的研究取得新進展。

3結語

隨著域外漢籍研究越來越受關注,研究隊伍也在不斷壯大,北京大學、南京大學、復旦大學、中山大學、山東大學、曲阜師范大學、日本立命館大學、慶應義塾大學、大阪大學、近畿大學、東京大學、韓國成均館大學及圖書館、出版社等組織機構積極開展域外漢籍的整理研究工作,對于我國的漢語言文學研究、國學研究、東亞史研究等具有積極的推動作用。

參考文獻:

[1]孫楷第.日本東京所見小說書目[M].北京:人民文學出版社,1981:1-142.

[2]陳先行.《美國柏克萊加州大學東亞圖書館中文古籍善本書志》后記[J].圖書館雜志,2005(1):69-70.

[3]黃仕忠.日藏中國戲曲文獻綜錄[M].桂林:廣西師范大學出版社,2010:259-419.

[4]陳翀.梁武帝撰《軍勝》新證:《日本國見在書目錄》所見唐前佚存書小考[J].域外漢籍研究集刊,2022(1):433-442.

[5]孫衛國.“再造藩邦”之師:萬歷抗倭援朝明軍將士群體研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2021:262-322.

[6]黨斌.《三國史記》“地理志”文獻征引考論[J].域外漢籍研究集刊,2022(1):309-321.

[7](日)池田溫.中國古代籍帳研究[M].龔澤銑,譯.北京:中華書局,2007:9-18.

[8]王瑞來.文獻可征:宋代史籍叢考[M].太原:山西教育出版社,2015:244-253.

[9]劉曼麗,戴曉琴.漢籍文獻寶庫中的又一奇葩:和刻本[J].圖書館理論與實踐,2008(2):45-58.

[10]楊海崢,陳思.《史記會注考證》斷句例釋[J].文獻,2017(2):182-191.

[11]王小盾,吳云燕.從古文書看漢籍在琉球的流傳與再生[J].域外漢籍研究集刊,2021(1):415-435.

(編校:孫新梅)

收稿日期:2023-08-10

作者簡介:崔燚(1991—),鄭州圖書館助理館員。