脊柱腫瘤多留心,術后血栓莫大意

文/馬小軍 馬一超 鄔江鵬(上海交通大學醫學院附屬第一人民醫院骨腫瘤科) 編輯/蘇二

男性患者,48歲,突然來院,以四肢癱瘓8天為主訴。主管醫生對其進行脊椎MRI檢查,發現該患者罹患脊柱腫瘤,后立即進行手術。術后3天,當家屬為患者慶幸時,意外發生了;患者下肢突然腫脹、疼痛,體檢患肢呈凹陷性水腫,并發了下肢深靜脈血栓。

脊柱腫瘤患者血栓的病因

脊柱腫瘤患者由于腫瘤直接壓迫、阻塞周圍血管導致的血流淤滯,以及腫瘤所誘發的炎癥和腫瘤特性引起的血管壁損傷及凝血系統激活,從而導致血栓的形成。脊柱腫瘤患者由于術后長時間的臥床休息和運動限制也會引起下肢血流減慢,致使血栓形成,這是脊柱腫瘤圍手術期的嚴重并發癥。

在脊柱腫瘤患者中,如存在高齡、吸煙、肥胖、慢病病史(如高血壓、糖尿病)、心臟衰竭及慢性腎臟病等情況,均會增加血栓風險。由于脊柱腫瘤手術過程中,不可避免的手術時間延長、輸注新鮮冰凍血漿等也會使血栓的發生概率增加。與此同時,患者恢復過程中的長期制動也是一個不可忽視的因素。

下肢深靜脈血栓的危害

下肢深靜脈血栓(DVT)是指血液非正常地在深靜脈內凝結,屬于下肢靜脈回流障礙性疾病。它是脊柱腫瘤手術圍手術期常見的并發癥,常伴隨靜脈瓣膜功能不全,可致患者肢體殘疾,若并發嚴重肺栓塞甚至會威脅患者生命。

據研究表明,脊柱手術后的靜脈血栓栓塞(VTE)發生率在0.3%~31%。在沒有預防性干預的情況下,在脊柱腫瘤手術中,術后癥狀性VTE的發生率在8%~30%。

手術前后管理不善,可能會給患者造成嚴重的不良后果,甚至危及患者生命。所以對DVT的預防和治療是脊柱腫瘤患者圍手術期的重點工作。若脊柱腫瘤患者在化療期間使用的藥物包括沙利度胺、來那度胺以及順鉑等,也需對血栓檢查打起十二分的精神。

下肢深靜脈血栓如何早發現

那么,在日常生活以及住院過程中,脊柱腫瘤患者及其家屬如何及時發現DVT呢?

一,從癥狀與體征來看是最為便捷的方法之一。急性下肢DVT主要表現為患肢的突然腫脹、疼痛及淺靜脈擴張等,檢查患肢呈凹陷性水腫、軟組織張力增高、皮膚溫度增高,在小腿后側和/或大腿內側、股三角區及患側髂窩有壓痛。發病1~2周后,患肢可出現淺靜脈顯露或擴張。除此之外,當血栓位于小腿肌肉靜脈叢時,可以發現患肢伸直、足被動背屈時,引起小腿后側肌群疼痛(Homans征呈陽性),以及壓迫小腿后側肌群,引起局部疼痛(Neuhof征呈陽性)。

脊柱腫瘤患者也可出現股青腫,這是下肢DVT中最嚴重的情況。臨床表現為下肢極度腫脹、劇痛、皮膚發亮呈青紫色、皮溫低伴有水皰,足背動脈搏動消失,全身反應強烈,體溫升高。如不及時處理,可發生休克和靜脈性壞疽。

除上述情況外,DVT慢性期可發展為血栓后綜合征(PTS),這是指出現急性下肢DVT的6個月后,出現慢性下肢靜脈功能不全的臨床表現,包括患肢的沉重、脹痛、靜脈曲張、皮膚瘙癢、色素沉著、濕疹等。

二,血清學檢查是及時發現下肢DVT的重要檢查,其中血漿D-二聚體測定最為重要。下肢DVT時,血液中D-二聚體的濃度升高。但臨床的其他一些情況,如手術后及惡性腫瘤時,D-二聚體也會升高。由于D-二聚體檢查的敏感性較高、特異性差,血漿D-二聚體測定主要用于急性VTE的篩查,特殊情況下DVT的診斷、療效評估以及VTE復發的危險程度評估。

三,影像學技術是臨床上發現DVT不可忽視的重要手段。

①彩色多普勒超聲檢查(彩超)敏感性、準確性均較高,臨床應用廣泛,是DVT診斷的首選方法,適用于篩查和監測。

②CT靜脈成像(CTV)主要用于下肢主干靜脈或下腔靜脈血栓的診斷,準確性高,聯合肺動脈造影檢查,可增加VTE的確診率。

③磁共振靜脈成像(MRV)能準確顯示髂、股、腘靜脈血栓,但不能很好地顯示小腿靜脈血栓。適用于孕婦,而且無需使用造影劑。但有固定金屬植入物及心臟起搏器植入者,不可實施此項檢查。

④靜脈造影準確率高,不僅可以有效判斷有無血栓、血栓部位、范圍、形成時間和側支循環情況,而且常被用來評估其他方法的診斷價值,目前仍是診斷下肢DVT的金標準。缺點是有創、造影劑過敏、腎毒性以及造影劑本身對血管壁的損傷等。

下肢深靜脈血栓的預防

藥物預防:因抗凝藥物作用顯著,所以目前臨床上常用抗凝藥物來減少VTE的發生,以及降低DVT和肺動脈栓塞風險。

下肢加壓彈力襪:因無創、價格低廉及使用便捷的特點使它成為臨床上較常用的預防手段,但往往患者依從性較差。目前有研究表明,早期穿戴加壓彈力襪至少6月以上,才會對PTS和殘余靜脈閉塞產生良好的效果,但該方法對腰椎、膝關節或脊柱手術患者的DVT預防效果不明顯。

間歇充壓裝置:可以通過壓迫足底以及下肢靜脈血管,促進靜脈回流,減少血液瘀積。

持續被動活動裝置:持續被動活動(CPM)裝置可通過促進患者術后被動活動,加快患肢血液循環,減輕患肢腫脹。

足底靜脈泵:通過模仿人體下肢正常生理活動時靜脈系統的運作機制,壓迫足底靜脈,加快靜脈血液流速,緩解靜脈血流淤滯情況。

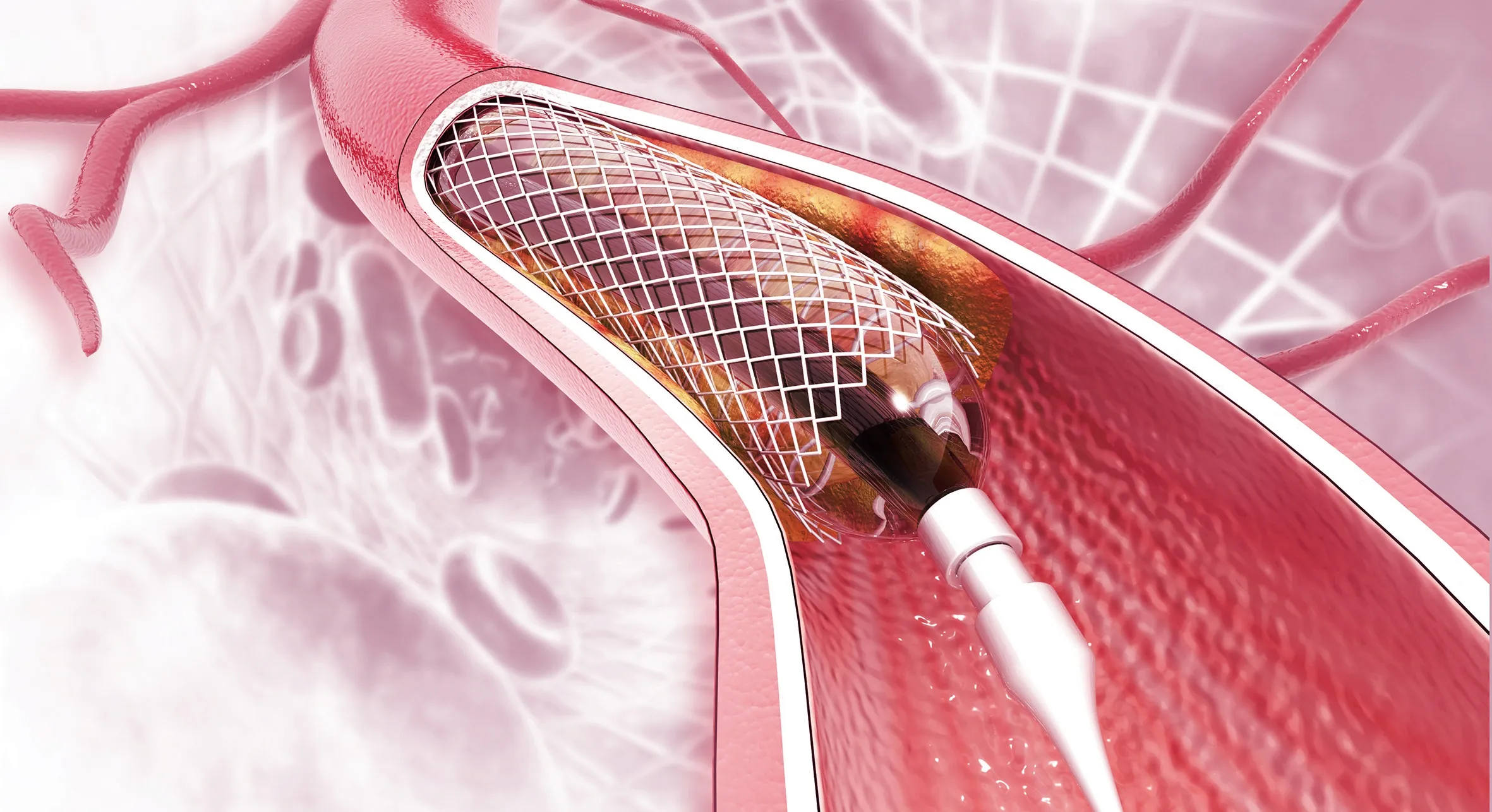

下腔靜脈過濾器:在特定的臨床情況下,脊柱腫瘤患者應考慮放置下腔靜脈過濾器(IVC)。相關研究表明,與不放置濾器相比,在急性近端DVT且有抗凝禁忌癥的患者中植入下腔靜脈過濾器,可將繼發肺栓塞的風險降低50%。然而,IVC也可使繼發DVT的風險增加,最好在放置后3周內取出,且在這個時間范圍內恢復抗凝。

電刺激:電刺激能增加作用部位靜脈的血流速度和血流量,從而減少靜脈瘀血,如經皮神經電刺激(TENS)、神經肌肉電刺激(NMES)和經皮穴位電刺激(TEAS)。

下肢深靜脈血栓的治療

溶栓:在發現有血栓形成后,可以采用導管定向溶栓方法消除血栓,方法包括經皮插入導管和直接向DVT注入溶栓劑。藥物選擇多樣,如尿激酶對急性期治療具有起效快、效果好、過敏反應少的特點;重組鏈激酶溶栓效果好,但過敏反應多、出血發生率高。

外科取栓術:手術取栓是清除血栓的有效治療方法,可迅速解除阻塞。常用高頻彩色多普勒超聲(HCDU)引導下Fogarty導管取栓。

經皮機械性血栓清除術(PMT):是通過介入經皮穿刺技術將特殊的血栓消融導管插入血管腔內,通過物理性機械溶栓直接清除血栓。目前的臨床資料證實PMT安全有效。

雖說VTE發生率較高,但如今有完善的診斷、預防以及治療手段,因此脊柱腫瘤患者對此不必太過擔心。除了上述預防及治療手段,目前還有很多藥物正在研發當中,相信在不久的將來,脊柱腫瘤患者的血栓發生率以及死亡率會逐步下降。