中國古代《蠶織圖》技術文化東傳對“蠶織浮世繪”影響研究

陶 紅, 鄧楠楠

(西南大學 a.新聞傳媒學院; b.歷史文化學院 民族學院,重慶 400715)

米克·巴爾提出,視覺文化需要借助其他多種學科,如已有的人類學、心理學和社會學,還有其他本身就比較年輕的學科,如電影和傳媒等進行研究,還需要從所研究對象的領域(而非學科),如藝術史、文學、哲學、宗教,甚至斷代史來進行研究,因此,首先需要構建一個不屬于任何學科的新對象[1]。米克·巴爾為視覺文化研究提出兩個重要的思路:一是視覺文化研究需要借助多學科知識闡釋問題,二是視覺文化研究的對象原本就不是很清晰,需要重新構建一個不單單屬于任何學科,而是屬于多個領域的研究對象。借鑒米克·巴爾的思路,探討中國古代《蠶織圖》的視覺文本,需要提出一個跨學科的概念,而白馥蘭[2]提出的“技術文化”,正適于概括中國古代《蠶織圖》對日本“蠶織浮世繪”的影響,即“蠶織浮世繪”與中國古代《蠶織圖》表現出很大的相似性。

15世紀中期至19世紀80年代,中國古代《蠶織圖》在日本的傳播經歷了從收藏、摹繪再到本土化“蠶織浮世繪”的過程。江戶時期,勝川春章、北尾重政、喜多川歌麿、菊川英山、歌川國芳、楊洲周延等近65位畫家繪制過“蠶織浮世繪”,這些圖繪在蠶事技術環節稱謂、蠶桑器具形狀、“圖文互釋”等方面,很大程度保留了中國古代《蠶織圖》的圖例形式。鑒岳真相收藏梁楷版《蠶織圖》,狩野永納摹繪宋宗魯刊本《蠶織圖》,而后橘守國繪制圖樣繪本《唐土訓蒙圖匯》及《繪本直指寶·蠶家織婦之圖》,這些都是中國古代蠶織圖像文化東傳日本的證據。中國古代《蠶織圖》與“蠶織浮世繪”的比較分析,目的就在于發現中華農業圖像文化符號的“異域再現”,完善中國古代農業圖像東傳的證據鏈條。同時,中國古代《蠶織圖》東傳及中華蠶桑文化符號在日本的本土化,也是中華農業文化與東亞區域文化交往融合的重要案例,這能為當今東亞區域的文明交流提供歷史鏡鑒。

1 “蠶織浮世繪”代表畫家及圖繪

“蠶織浮世繪”,是以東京農工大學科學博物館展出已故教授鈴木三郎所捐贈的“蠶織浮世繪解說本”為準翻譯而來[3]。“蠶織浮世繪”的概念主要參考了日本學者角山幸洋的界定,具體是指以養蠶、繅絲、織綢生產活動為題材創作的浮世繪[4]。日本江戶時期至明治早期,是浮世繪發展的鼎盛時期。“蠶織浮世繪”僅是浮世繪的一個較小分支。在日本社會藝術風尚轉變的刺激下,浮世繪應運而生,其繪畫題材多表現江戶時期的市井風俗習慣,反映貴族、市民、歌舞伎的生活場景,既有傳統風俗也有普通風俗,既迎合上流社會觀賞喜好也滿足市井平民的藝術需求。

1.1 “蠶織浮世繪”代表畫派畫家及作品

1914年,大村西崖和田島志一著《浮世繪流派史》一書,是研究浮世繪流派和藝術史的代表作。書中簡要提及勝川春章與北尾重政合繪“蠶織浮世繪”:“畫本《寶能縷》(彩印大本一冊,1786年日本橋南三丁目前川六左衛門版)為與北尾重政合作之作品,按照養蠶、制絲、機織的順序排列在十二幅畫中,有五幅為春章所畫。”[5]136至2002年,東京農工大學圖書館發行《浮世繪中的蠶織浮世繪圖》,“蠶織浮世繪”系列圖繪的面貌才得以較充分展示。根據東京農工大學博物館公開“蠶織浮世繪”收藏數據資料統計,從18世紀晚期至20世紀初期,有近65位畫家繪畫過263幅“蠶織浮世繪”,其中有244幅標注了準確的刊行年份和作者名字;16幅作品僅標注了作者名字,無刊行時間信息;3幅未標注任何作家及刊行信息。

勝川春章、北尾重政、喜多川歌麿是最早繪制“蠶織浮世繪”的畫家;浮世繪畫派中,歌川派畫家繪制“蠶織浮世繪”最多,如歌川國安、歌川國芳、歌川貞秀、歌川芳虎、歌川房種等;《浮世繪流派史》一書中指出:“隨著浮世繪的興盛,其自身也發展出獨立的流派,具有自己的特有樣式,因此確實不應與其他畫派混為一談。”[5]5這體現出浮世繪各畫派對“師承關系”的重視和繪畫風格的獨特性。畫風別具一格的畫匠成名后,另辟新的畫派,大量弟子慕名追隨,從而形成規模較大的流派。較為活躍的勝川派、北尾派、歌川派、喜多川派、菊川派等,無不如此。畫派開創者畫過的主題曾被弟子們反復摹繪,以示畫派的傳承。“蠶織浮世繪”就是被各畫派弟子傳承摹繪的主題之一。此特點在歌川派中體現更為突出,歌川派繪制“蠶織浮世繪”的畫家眾多。19世紀末期,歌川派畫家楊洲周延將“蠶織浮世繪”推向新的高潮。為了更加清晰地展示“蠶織浮世繪”的創作信息,本文對11位浮世繪代表畫家及其“蠶織浮世繪”作品做了基本信息分解,如表1所示。

表1 “蠶織浮世繪”代表作品基本信息分解Tab.1 Basic information decomposition of “Sericulture Nishiki-e”

1.2 “蠶織浮世繪”的代表圖繪呈現

圖爾特·霍爾在《表征:文化表象與意指實踐》中提出:“文化中的意義過程的核心,存在著兩個相關的表征系統,通過各種事物(人、物、事、抽象觀念等)與我們的概念系統、概念圖之間構建一系列相似性或一系列等價物,第一個系統使我們能賦予世界以意義。第二個系統依靠的是在我們的概念圖與一些類符號之間構建一系列相似性,這些符號被安排和組織到代表或表征那些概念的各種語言中。”[6]霍爾把符號、語言、概念、意義視為一個動態文化系統,具有表意實踐功能和文化建構功能。

中國古代《蠶織圖》是一個濃縮的中國農業技術文化的符號系統,“蠶織浮世繪”中呈現的養蠶技術環節,是對中國古代《蠶織圖》模仿,也是對中國農業技術文化的認同。以狩野畫派為開端,日本畫家仿照中國古代《蠶織圖》,以“養蠶織絲”為母題繪畫。日本反映耕織作業場景的繪畫作品,從早期極具漢畫特征的“四季耕作圖”,發展到明治時期完全融入日本繪畫風格的浮世繪“蠶織浮世繪”[7]。勝川春章、北尾重政合作畫“蠶織浮世繪”12幅,包括收蟻、采桑、三眠、分箔、上蔟、擇繭、取種、蠶蛾、繅絲、開綿、織、剪帛;而喜多川歌麿畫“蠶織浮世繪”12幅,包括收蟻、采桑、三眠、分箔、上蔟、擇繭、取種、蠶蛾、繅絲、開綿、絡絲、攀花。此外,“蠶織浮世繪”中蠶桑工具外形與中國古代《蠶織圖》中采桑、養蠶工具形態也基本一致。在勝川春章、北尾重政、喜多川歌麿等繪的“蠶織浮世繪”中,使用的蠶事工具包括桑籠、桑網、桑梯、小切刀、劖刀、羽帚、簸箕、蠶籠、蠶架、絲籆、絲鍋、絡車、絲錠、手搖紡車、雙層織機等。

楊洲周延的“蠶織浮世繪”作品,選擇宮廷養蠶貴婦為描寫對象,與明代仇英的《宮蠶圖》風格相近。明治初期,楊洲周延的“蠶織浮世繪”畫幅色彩鮮艷,人物服飾艷麗,畫面中環境、物品、建筑都十分華麗富貴,取名“貴婦人養蠶之圖”(圖1[8])。

圖1 楊洲周延《貴婦人養蠶圖》(3幅連續繪)1891年Fig.1 Youshu Chikanobu’s The Scene of Silkworm-raising (three sheets) in 1891

“蠶織浮世繪”構圖強化景深效果,于尺幅之中以近景、中景、遠景展現不同的養蠶技術環節和農家山水景色,畫面結構完整、內容豐富、色彩絢麗。圖1中人物以女性為主,間或有幼童出現以調和畫面靈動性,這一點與中國古代《蠶織圖》和中國姑蘇版畫風格相似,使用幼童形象以“表現對人丁興旺的殷實家居狀態的追求”[9]。

2 中國古代《蠶織圖》技術文化在“蠶織浮世繪”中的再現

白馥蘭[2]認為,一切社會都有技術,而如何使用技術則屬于文化的范疇:“動用不同類別的技術活動能帶來怎樣的力量,如何使用技術、是否應該使用技術、使用或者不使用技術要達到怎樣的最終目的,技術效果的本質、技術的權重。這些都被科學與技術研究(Science and Technology Studies,STS)領域中學者們方便地稱為技術文化。”《蠶織圖》包含的技術文化是中國古代先民在漫長的植桑養蠶過程中形成的,技術環節稱謂、養蠶器具形態、“圖文互釋”三個核心內容,是中國農業文化表達方式的原創性發明。東京農工大學博物館在發布鈴木三郎教授收藏“蠶織浮世繪”時明確指出,“蠶織浮世繪”肇端于南宋樓璹的《耕織圖》。中國古代《蠶織圖》對“蠶織浮世繪”影響的具體方面需要進一步分析。

2.1 “蠶織浮世繪”使用中國古代《蠶織圖》技術環節稱謂

在中國古代農耕圖像中,“系統成套的《耕織圖》以南宋樓璹繪制的較為著名”[10],樓圖為后來農耕技術環節的圖像表達提供章法可循的圖示形例,固定了21個耕作環節,24個蠶織環節。本文列出了樓璹版《蠶織圖》及后來影響較大的焦秉貞版《御制耕織圖》的技術環節稱謂,同時對比了狩野永納摹繪宋宗魯版《蠶織圖》、橘守國《繪本直指寶》及三幅代表性“蠶織浮世繪”作品中的技術環節稱謂,如表2所示。宋宗魯版《耕織圖》很大程度上是對樓圖的翻刻還原;橘守國的《繪本直指寶·蠶家織婦之圖》也同樣遵循了樓璹版《蠶織圖》的技術環節,繪制23幅圖,包含14個蠶織技術環節,稱謂稍有變動。勝川春章與北尾重政、喜多川歌麿所繪的“蠶織浮世繪”各有12幅,他們挑選了中國古代《蠶織圖》中的12個蠶事技術環節進行再創作,壓縮了技術空間而拓展了藝術空間;楊洲周延繪10幅《養蠶圖》,也基本保留了中國原創養蠶技術環節,新增技術環節“聯合機器繅絲”。從日本“蠶織浮世繪”所呈現的技術環節變化中,還能看出18世紀日本絲織產業生產技術發展變遷的痕跡。

表2 中國古代《蠶織圖》、橘守國《繪本直指寶》“蠶織浮世繪”技術環節稱謂比較Tab.2 A comparison of the name of working procedures of “Sericulture Nishiki-e” in Pictures of Silkworms Rearing of ancient China and The Painting Guide Album of Tachibana Morikuni

2.2 “蠶織浮世繪”再現中國古代《蠶織圖》蠶桑器具形狀

從“四季耕作圖”到“蠶織浮世繪”,日本農耕蠶織圖像的繪畫風格逐漸脫離漢畫走向具有大和民族藝術特色的浮世繪。早期“蠶織浮世繪”中的蠶桑器具圖樣,一定程度上保持了中國古代蠶桑器具的圖示形制。在19世紀70、80年代之后創作的“養蠶浮世繪”還新增了如“揚返機”之類的日本獨特繅絲器具。在過渡時期,狩野派畫家橘守國與平住專庵合繪工具類繪本《唐土訓蒙圖匯》《繪本直指寶》,被浮世繪畫師們當作重要的圖例樣本。

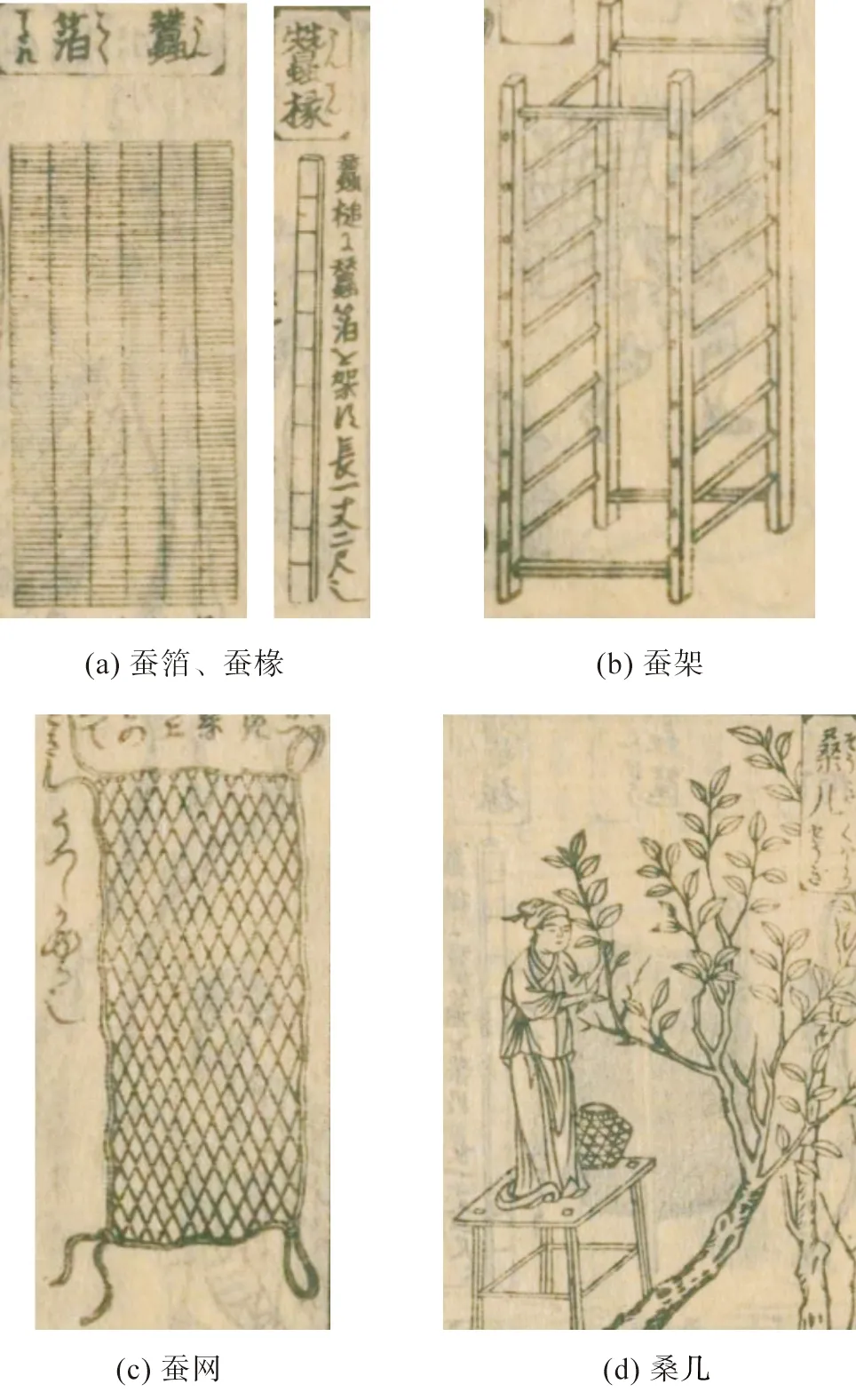

《唐土訓蒙圖匯》是日本“蠶織浮世繪”的早期圖例樣本,也是日本蠶織繪畫對中國古代蠶桑器具文化符號的摹繪再現。《唐土訓蒙圖匯》成書于1718年,共有14卷,其凡例中說“鄉者有訓蒙圖匯而合記,和漢令如此,編采漢事而不采和事,一草一木,一飛一潛,不采之于前書中,前書所收品目一千,此編所載一千六百九十,冀以前書并此編,則無物而有遺漏”,“蠶桑器具”載于該書“卷九·器用之三”中。從繪本的行文體例和蠶桑器具的圖式形制來看,《唐土訓蒙圖匯》明顯是對王禎《農書·農器圖譜》的摹繪,兩者均以圖片為主,文字綴后以釋圖(圖2[11]、圖3)。

要厘清中國古代《蠶織圖》對“蠶織浮世繪”蠶桑器具圖樣的影響路徑,需明確樓璹《耕織圖》對中國古代耕織圖像產生的影響。樓圖對后世蠶織圖繪的影響主要表現在兩個板塊:一是敘事性農耕蠶織作業場景,二是農耕蠶桑器具的圖示形制。據考,王禎《農書·農器圖譜》中曾多次提及樓璹《耕織圖》,且在書中引用了樓璹的《耕織圖詩》。雖然樓璹原圖已佚,但大多學者認為元代程棨的摹刻版最大程度還原了樓圖。程棨版《耕織圖》與王禎《農書·農器圖譜》對比,發現王禎所繪蠶桑器具圖示與《耕織圖》中的器具圖示確實存在淵源關系,《農書·農器圖譜》中的“蠶蔟”“繭甕”“蠶連”等圖繪都與《耕織圖》相似[12]。

通過圖2和圖3對比可以看出,《唐土訓蒙圖匯》中的蠶桑器具圖樣與王禎《農書·農器圖譜》高度相似,同時帶有樓璹版《耕織圖》印跡,而《唐土訓蒙圖匯》又直接影響了“蠶織浮世繪”的創作。因此,從這一證據鏈條可以斷定,中國古代《蠶織圖》對“蠶織浮世繪”確實產生了影響。表3為《唐土訓蒙圖匯》中所繪的蠶桑器具名稱表述。

圖3 《唐土訓蒙圖匯》中的蠶桑器具Fig.3 Sericulture tools in Morokoshi Kinmō Zui

表3 《唐土訓蒙圖匯》中蠶事工具名稱Tab.3 Name of sericulture tools in Morokoshi Kinmō Zui

大部分“蠶織浮世繪”中所繪的蠶事工具,均采用《唐土訓蒙圖匯》中的蠶事器具圖樣,如蠶槌、蠶椽、蠶筐、蠶杓、蠶架、蠶網、蠶箔、蠶盤、絲籆、絲鍋、絡車等,如表4、圖4[13]所示。

表4 “蠶織浮世繪”中蠶事器具Tab.4 Sericulture tools in “Sericulture Nishiki-e”

圖4 喜多川歌麿《女織蠶手業圖譜》之三Fig.4 The 3rd of Jyoshoku Kaiko Tewasa Kusa Ichi by Kitagawa Utamaro

2.3 “蠶織浮世繪”模仿中國古代《蠶織圖》“圖文互釋”敘述方式

中國是詩歌的國度,詩曾是高居廟堂士大夫的交流方式和語言,《論語》中有“不學詩,無以言”[14]。樓璹是於潛(今杭州臨安)縣令,作為“高居廟堂”的人士,用詩歌闡釋圖畫的意義是恰當而正常的行為。從敘述學的角度看,“詩畫”同處于一幅畫面空間中,正說明“詩畫”之間的“互文性”特征。“互文性”意指任何單獨的文本都與其他文本相互參照、交互指涉的,詩歌的意義可以在互文過程中得到進一步闡釋和深化,甚至達成認識的延伸和轉移的綜合過程。杰拉德·普林斯《敘述學詞》典對“互文性”的定義是“一個確定的文本與它所引用、改寫、吸收、擴展,或者在總體上加以改造的其他文本之間的關系,并且依據這種關系才能理解這個文本”。

中國古代《蠶織圖》“圖文互釋”的敘述方式,目的在于增強圖像的藝術性和教化性。具體表現為在一幅圖繪之內配詩歌,以“闡釋”或者“渲染”圖繪的內容,甚至使圖像能夠“延伸”出更多的含義。樓璹的24幅《蠶織圖》,每幅圖繪都配有詩歌,例如“下蠶圖”配詩:

谷雨無幾日,溪山暖風高。華蠶初破殼,落紙細于毛。

柔桑摘蟬翼,簌簌才容刀。茅檐紙窗明,未覺眼力勞。

程棨版《蠶織圖》及詩歌是對樓璹版的重刻,通過程棨版的《蠶織圖》進一步表現中國詩歌和繪畫之間的“圖文互釋”特點,如圖5所示。

《蠶織圖》中詩與畫的配合,一是加深對畫面描繪的技術環節的理解,二是詩歌使得畫面更豐富有趣味。明清時期大量東傳的中國繪畫作品對日本浮世繪畫師鈴木春信(1725—1770年)產生了重要影響,鈴木春信在浮世繪中的地位十分重要,其代表作《坐鋪八景》中具有顯著的漢文化特征。他“常在畫面上配置和歌、漢詩、俳句,藉助古典文學精髓詮釋‘現世’生活,使畫面蘊藉深幽古奧的意境。”[15]而鈴木春信對勝川春章、歌川豐國等浮世繪畫師產生了重要影響,“蠶織浮世繪”畫家對“圖文互釋”敘述體例的借鑒,推動了這種敘述方式在日本農業文化傳播中的運用。1803年,日本蠶種商人上垣守國將其長期積累的養蠶繅絲經驗著為《養蠶秘錄》,書中也采用了“圖文互釋”的敘述方式,以單例圖示配以簡單的文字解釋,既有蠶桑器具圖示說明,也有養蠶技術環節的圖像場景呈現。《養蠶秘錄》內容通俗易懂,在日本蠶桑技術傳播中具有重要地位。由此可見,“蠶織浮世繪”對中國古代《蠶織圖》“圖文互釋”敘述方式的模仿,對日本農耕技術文化傳播方式產生了較大影響[16]。

3 中國古代《蠶織圖》東傳的文化傳播使者

“蠶織浮世繪”并非橫空出世,狩野畫派在中國古代《耕織圖》東傳過程中承擔了文化傳播使者角色。大村西崖認為,浮世繪的興起是日本上層社會的藝術嗜好逐漸傾向于民間風俗的繪畫表現,而下層社會對藝術需求的逐漸增高呼應了上層社會的喜好,因此催生了浮世繪這樣的新藝術形式;在日本畫壇具有深遠影響的狩野畫派,亦轉向于描繪日本風俗,其中狩野永納、狩野內膳、橘守國等都摹繪過中國古代《耕圖》和《蠶織圖》。他們的作品進而催生了“蠶織浮世繪”,也體現了中國古代《蠶織圖》技術文化對日本繪畫藝術發展的影響。

3.1 鑒岳真相和狩野永納引入中國古代《蠶織圖》

中國古代《蠶織圖》流入日本,狩野畫派是最早的收藏者亦是其最早的摹繪者。東京國立博物館藏有狩野派畫家臨摹的《耕織圖》兩卷,卷本里有日語題跋[17]:

此耕織兩卷,以梁楷正筆,絵具筆無相違。寫物也。家中不レ出、可レ秘々々。

延德元年二月廿一日 鑒岳真相(印)

天明六丙午年四月初旬 伊沢八郎寫レ之

上述跋文表明,日本延德元年即15世紀90年代,梁楷本《耕織圖》已經傳入日本,并被狩野畫派的主要支持人鑒岳真相珍藏并摹寫。此后,1667年左右狩野派創立者狩野探幽也摹繪過一個特殊版本的《耕織圖》,收錄于《探幽縮圖》中,現藏于京都國立博物館。1676年,狩野永納摹繪宋宗魯重刻本《耕織圖》二冊,現藏于東京國立國會圖書館。狩野永納于《蠶織圖》卷末作跋文,摘錄如下:

耕織二圖者,中華之舊本也。茍使農桑為衣食之本,知以裕于身,悉見男婦辛勤勞苦之狀,可謂開世教厚風俗之術矣。予曾自在京雒,當時無敖富奢侈之意,而惟念歸休退去,而遺子孫以安之情。今也卜居于西郊,欲為樂于畎畝之中,然多年疏慵之性,自不能興起躬耕辛勤焉。幸哉予家世藏此圖本,而最希見其比,描耕織,詩兼畫并顯然也。則要后世子孫感此事業,方今子弟求再附梓以公諸于世。蓋考諸目錄,則耕也備足,織也有圖無詩六,而不見異本,故依舊出授之,傳永久,聊加卑詞,以證之曰爾。

延寶丙辰夏西京居翁跋于素絢堂

上述跋文中,狩野永納明確表示要將《耕織圖》“公諸于世”,并“傳永久”。從狩野探幽的“縮圖本耕織圖”到狩野永納的摹繪本,“耕織圖”畫題逐漸變為狩野派之專屬,并作為畫派內部粉本素材一直延續[18]。至18世紀20—40年代,橘守國《繪本通寶志》《繪本直指寶》的刊行,才打破了狩野畫派對“耕織”畫題的壟斷。

3.2 橘守國的《繪本直指寶》催生“蠶織浮世繪”

狩野派對《耕織圖》畫題的壟斷截至18世紀[19]。橘守國(1679—1748年)入狩野門下學畫,算是狩野探幽徒孫輩,對“耕織”畫題自然不陌生。“在大阪刊刻業繁盛時,橘守國先后繪著了《繪本通寶志》(1729年)和《繪本直指寶》(1744年)兩本畫譜類繪本”[20]。兩本畫譜面向社會大眾公開刊行,《繪本直指寶》中的“蠶家織婦織圖”更是讓其他畫派的人得以接觸并學習《耕織圖》圖樣形制。所以,橘守國的《繪本直指寶》是“蠶織浮世繪”出現的直接誘因,擴大了中國古代《蠶織圖》在日本畫界的影響。

浮世繪作品本身具有商業屬性,橘守國公開狩野派內部資料已然對狩野派的畫作生意造成影響,可見“養蠶織絲”主題的浮世繪在當時頗有需求。“養蠶織絲”畫題的公開為江戶時期其他浮世繪畫師們提供了新的繪畫選題。這一時期日本絲織業的發展又為“蠶織浮世繪”的孕育提供了市場基礎。自長崎開港中日通商以來,絲織品一直是日本重要的進口商品。但是16世紀末期到17世紀,日本自中國進口綢緞數量逐漸減少,轉以生絲進口為主。在幕府限制下,日本開啟了以“異國之蠶”織“本朝之機”的絲織品生產格局[21]。可見,江戶時代日本絲織業已經有所發展,“蠶織浮世繪”因此得以成為新的藝術風尚。

從藝術史發展角度看,橘守國《繪本直指寶》的刊行催生了“蠶織浮世繪”,使這一畫題從狩野派的壟斷中解放出來,并獲得更為廣泛的社會基礎。《繪本直指寶》本身的畫譜屬性,也為后輩畫師提供指導。與狩野探幽、狩野永納的摹繪本相比,橘守國的繪畫已經脫去和漢畫的痕跡,隱約顯現和繪的“美人畫”特征。圖6為橘守國繪《繪圖直指寶·蠶家織婦之圖》。

圖6 橘守國《繪圖直指寶·蠶家織婦之圖》Fig.6 The Painting Guide Album:The Female Weaver by Tachibana Morikuni

4 “蠶織浮世繪”的本土化轉變

“蠶織浮世繪”是產生于“特定時期的日本風俗習慣風俗畫”[5]5,橘守國的《繪本直指寶》擴大了日本繪畫界對中國養蠶技術文化的藝術創作基礎。19世紀中后期,“蠶織浮世繪”逐漸表現出:3幅連續繪、弱化詩文闡釋、畫面空間多維化、人物肖像“美人繪”等本土化藝術特征。3幅連續繪,圖像看似是被呈現在斷開的屏風上,但其畫面所表現的內容卻是連續的生產活動,畫面中減少了養蠶技術環節,強化繅絲、織綢環節的同時增加了藝術表現空間。勝川春章與北尾重政之后的“蠶織浮世繪”中已經鮮見文字說明,圖幅中僅保留畫名及作者落款,中國古代《蠶織圖》中的“圖文互釋”結構在其中已十分鮮見。“蠶織浮世繪”的畫面空間呈現多元化趨勢,圖像背景中加入了遠景的山川湖泊,近景凸顯繅絲織綢,使3枚連綴的屏風能夠呈現豐富的生產細節。歌川派門內眾多弟子,如貞秀、芳虎、芳藤、房種、國輝二代等,都畫過3幅連續繪的“蠶織浮世繪”(圖7[22])。“蠶織浮世繪”中的本土化表征,并不限于文中提出的3個方面,還可以從更多的角度和繪畫作品中得以證明。

圖7 歌川貞秀《蠶家織婦圖》(3幅連續繪)1847年Fig.7 Utagawa Sadahide’s Weaving Women (three sheets) in 1847

中國古代《蠶織圖》表現的蠶桑技術文化融入日本蠶桑技術文化表現之中,并逐漸本土化為“蠶織浮世繪”。狩野畫派不斷對于中國古代《耕織圖》的摹繪,以及橘守國的公開刊行的《繪本通寶志》《繪本直指寶》,是促成其本土化轉變的中介。15世紀至18世紀20年代,“養蠶織絲”圖繪逐漸成為大眾欣賞并樂于理解的繪畫題材。19世紀,日本出現插圖本養蠶繅絲技術傳播手冊。除上垣守國的《養蠶秘錄》外,還有1856年天野政德和橋本貞秀合著的《養蠶圖解》,后者更是融合了“蠶織浮世繪”的藝術特征與《養蠶秘錄》的文本表達。可見,以中國古代《蠶織圖》為淵源,日本已經發展出了本土化的蠶桑技術文化傳播方式。

5 結 語

本文將中國古代《蠶織圖》作為一個整體視覺文本,從技術文化視角探究中國古代《蠶織圖》東傳日本后,孵化出的“蠶織浮世繪”。重點梳理了“蠶織浮世繪”的主要畫家和作品,從技術環節稱謂、蠶桑器具形狀、“圖文互釋”敘述方式三個方面,證明“蠶織浮世繪”是對中國古代《蠶織圖》的再現,并提出狩野畫派、橘守國等人是中華農業圖像文化東傳的使者。總之,萬變不離其宗,中國古代《蠶織圖》的靈魂依然閃耀在日本“蠶織浮世繪”之中,這是無可置疑的。

《絲綢》官網下載

中國知網下載