渤海國東京八連城宮殿建筑多元文化探討

許 蕊,劉海洋

(長春師范大學 歷史文化學院,吉林 長春 130032)

渤海國是唐代中國東北地區的一個地方政權,于公元698年建國,公元926年為遼朝所滅,共有229年的歷史。渤海國內部民族成分復雜,以粟末靺鞨為主,另外還有高句麗、契丹、漢等族人,各族長期生活在一起,在政治、經濟、社會習俗等方面相互影響。同時,渤海國與唐王朝保持密切聯系,在政治、軍事、文化等方面“憲象唐朝”,學習唐文化。因此,渤海國內逐漸形成了具有多元文化因素的渤海文化。

渤海八連城遺址位于今吉林省琿春市,是渤海國東京龍原府的所在地。據《東北通史》記載,至文王欽茂大興五十年之頃,徙都東京,即唐貞元間也,然至大興五十七年,欽茂卒,其孫華嶼嗣立,遂還都上京[1]。東京龍原府作為渤海國都城的時間約為8年。本文以相關考古發掘及研究成果為基礎,對渤海國東京八連城宮殿建筑相關建筑址及建筑構件進行整理,探究八連城宮殿建筑所蘊含的唐文化和高句麗文化因素。

一、八連城宮殿建筑相關建筑址及建筑構件

(一)建筑址

八連城的宮殿建筑遺址主要分布于內城北部。主要宮殿建筑遺址分為第一號建筑址和第二號建筑址,兩處建筑址規模宏大,位于八連城的中軸線上,并且建筑址之間有廊道和東、西廊廡相連。根據相關考古資料,下面將對各建筑址的組成部分及其形制等進行整理分析。

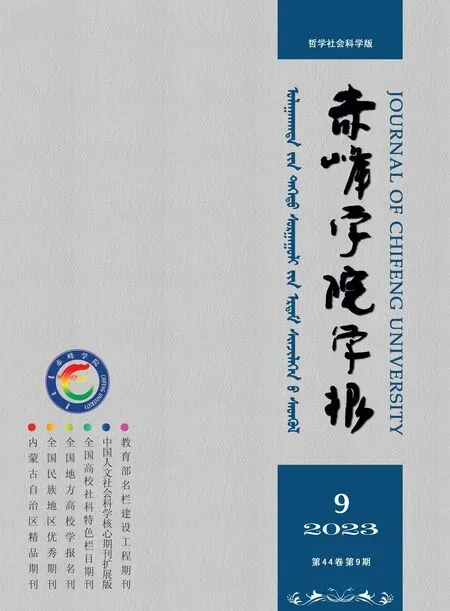

1.第一號建筑址

第一號建筑址包括正殿、東西漫道及行廊。正殿臺基平面呈長方形,東西約為42.4米、南北約為26.3米,中央部分殘高約2—2.2米,四壁殘高約1.2—1.5米[2]。臺基頂部埋有數十座現代墓葬,嚴重破壞了臺面。正殿臺基的南側設有左右臺階,兩階間距約為25.7米。其中東側臺階長約5.2米、寬約4.2米,西側臺階長約5.3米、寬約4.2米。

圖1 第一號建筑址平面圖[3]

漫道及行廊臺基連為一體,位于正殿臺基東西兩側的南部。漫道頂面傾斜,向外側延伸約6米后為頂面水平的行廊,行廊盡端與第一號建筑址東西兩側廊廡相連。東漫道長約6米,最大殘高1.39米,與之相連的東側行廊長約12米,殘高0.47米[4]。東漫道及行廊寬約9.3米。西漫道長約6米,最大殘高為1.24米。與之相連的西側行廊長約12米,殘高0.41米[5]。西漫道及行廊寬約9.4米。

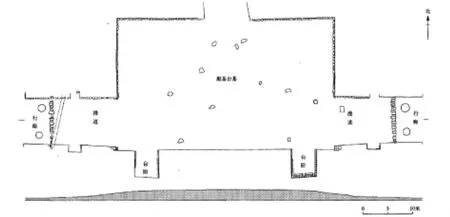

2.第二號建筑址

第二號建筑址位于第一號建筑址北方約38.2米處,由主殿、東西配殿及廊道組成。主殿臺基平面呈長方形,東西約30.6米,南北約18.5米。臺基中央殘高約1米,四壁殘高0.3—0.5米[6]。臺基南壁中央有一條通往第一號建筑址的“中”字形廊道。臺基北壁有兩個長方形凸臺,位于東西兩端,凸臺東西寬約4.5米,南北長約1.5—1.8米。1937年和1942年,鳥山喜一、齋藤優、駒井和愛等曾對第二號建筑址的主殿做過發掘,清除了主殿臺基頂部及周圍的地層堆積,但是并未回填,導致臺基邊緣土石流失嚴重,嚴重破壞了臺基的建筑結構[7]。

主殿臺基東西兩側各有一處配殿臺基,被稱為東配殿和西配殿。東、西配殿形制相同,平面皆為長方形。東配殿長約20.2米,寬約15.3米,殘高0.6—0.65米[8]。西配殿長約20.8米,寬約14.6米,殘高0.56—0.63米[9]。東、西配殿臺基的南壁與主殿臺基南壁位于一條直線上。東配殿東壁中部設有石砌臺階,現存兩階,每階鋪兩塊階石。西配殿西壁中部同樣設有石砌臺階,臺階現僅存一塊階石。

東配殿的東側和西配殿的西側設有通向其他建筑址的廊道。廊道臺基南壁與配殿臺基南壁不在同一直線上,向北錯開約0.4米。東配殿廊臺基平面為長方形,東西約19.2米,南北約5.5米,殘高0.55—0.65米。西配殿廊臺基平面為長方形,東西約18.6米,南北5.4米,殘高0.55米[10]。

圖2 第二號建筑址平面圖[11]

3.“中”字形廊道

“中”字形廊道位于八連城的中軸線上,起于第一號建筑址北壁中央,止于第二號建筑址南壁中央。廊道臺基中部向兩側凸出,平面近似“中”字形。臺基由南向北漸低,南北長約38.2米,南端寬約8.8米,殘高0.9—1.8米,北端寬約6.7米,殘高約0.2米[12]。廊道臺基距第二號建筑址南壁約4.8米處的東西兩側設有臺階。東側臺階東西長約1.5米,南北寬約2.8米;西側臺階東西長約1.4米,南北寬約2.8米[13]。臺階破壞嚴重,不見階石。

4.東西廊廡

東、西廊廡平面皆為長方形。東廊廡臺基北端與第二號建筑址東配殿廊臺南壁相接,自此處至第一號建筑址東側行廊南壁的長度約為64米,寬約12米,殘高約0.3米[14]。自第一號建筑址東側行廊南壁向南延長約9.4米后被一處現代水渠切斷。西廊廡臺基北端與第二號建筑址西配殿廊臺南壁相接,自此處至第一號建筑址西側行廊南壁的長度約為64米,寬約12米,殘高約0.3米[15]。自第一號建筑址西側行廊南壁向南延伸約1.5米后被一處現代水渠切斷。

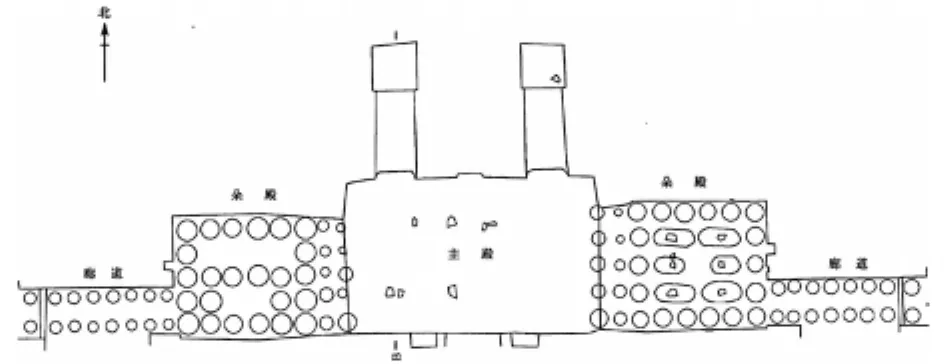

渤海東京八連城共有四處宮殿建筑遺址,一號殿為第一號建筑址的主殿,二號殿為第二號建筑址的主殿,三號殿為第二號建筑址的東配殿,四號殿為第二號建筑址的西配殿。一號殿和二號殿由“中”字形廊道連接。兩大建筑群東西兩端由東西廊廡相連,在第一號建筑址和第二號建筑址之間形成廊院,為廊院式建筑群組合模式。具體分布見圖3。

圖3 八連城宮殿建筑址平面圖[16]

(二)建筑構件

八連城遺址出土建筑構件以板瓦、筒瓦、瓦當、建筑飾件為主,其中包括具有鮮明風格的檐頭板瓦、檐頭筒瓦、蓮花紋瓦當、獸頭、鴟尾等。這些建筑構件對于研究渤海國建筑及文化具有重要意義。

1.檐頭板瓦

八連城遺址出土的板瓦有普通板瓦和檐頭板瓦兩大類。普通板瓦用于屋頂鋪設,為常見型古代板瓦,此處不予介紹。檐頭板瓦用于建筑的屋檐位置,凹面向上,與檐頭筒瓦扣合使用[17]。檐頭板瓦的陶質有夾細砂深灰陶和夾粗砂淺灰陶兩種。檐頭板瓦的瓦沿位置通常有用于裝飾的壓印或紋飾,八連城出土的檐頭板瓦的壓印和紋飾以凹槽、櫛齒紋、圓形戳點紋為主。依據壓印和紋飾布局及方向的不同,具體可分為 A、B、C、D 四種類型(見圖4)。

圖4 八連城檐頭板瓦瓦沿紋飾類型圖[18](A 型:4-1;B 型:4-2;C 型:4-3;D 型:4-4)

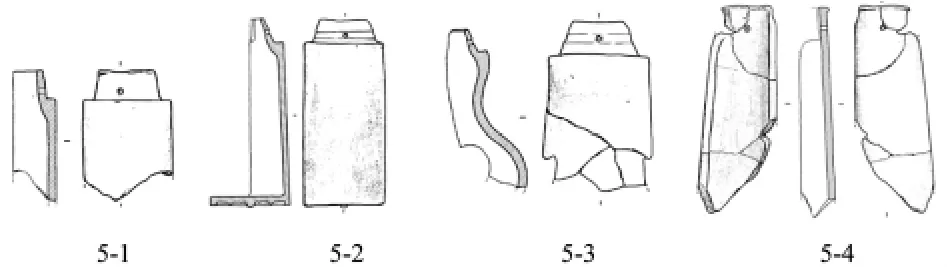

2.檐頭筒瓦

八連城出土的檐頭筒瓦凸面向上,與檐頭板瓦相互扣合使用。瓦舌中部有圓形釘孔,瓦身的另一端與瓦當鑲接。檐頭筒瓦根據瓦舌形制不同可分為A、B、C三型。A型檐頭筒瓦為曲節形瓦舌,并且有瓦身彎曲、瓦身側邊與當面呈直角、銳角三種類型,其中瓦身彎曲的檐頭筒瓦也被稱為曲背檐頭筒瓦。B型檐頭筒瓦為直節形瓦舌,C型檐頭筒瓦則無瓦舌。

圖5 八連城檐頭筒瓦類型圖[19](A 型:5-1;B 型:5-2,5-3;C 型:5-5)

3.瓦當

八連城出土的瓦當多為圓形蓮花紋或乳丁紋瓦當,是渤海國的典型瓦當。當面印有紋飾,中央為一大乳突,周圍環繞著數個小乳丁,外圍印有蓮瓣、側視蓮花、花草紋。八連城出土的瓦當根據紋飾的差別可以分為 A、B、C、D、E 五型(見表1)。

表1 八連城蓮紋瓦當類型表[20]

二、八連城宮殿建筑的多元文化因素

(一)唐文化因素

渤海國自建立政權后,多次遣使到唐朝朝貢,隸屬于唐朝。在文化方面,渤海國不僅派遣使臣和留學生到唐朝學習唐朝文化,在政治制度、軍隊管理、建筑風格等方面也“憲象唐朝”,推行唐化政策。這不僅推動了渤海國政治、經濟、文化的發展,而且對渤海國的建筑文化也產生了極大影響。渤海國幾座都城在城市布局、宮殿建筑營建、建筑技術等方面都深受唐朝建筑文化的影響。八連城作為渤海國都城之一,其宮殿建筑在形制布局、瓦當紋飾等方面也受到唐文化的影響。

“前朝后寢”是我國古代宮殿建筑群主要的布局形式,又稱“前堂后室”,即朝會之所在前,起居之所在后[21]。這種布局形式最早出現在先秦時期,《周禮·冬官·考工記》記載:“夏后氏世室,堂修二七,廣四修一,五室,九階,四旁兩夾窗,門堂三之二,室三之一。”“世室”意為大房子,這段記載描述了“夏后氏”的“世堂”在一棟房屋內兼做朝、寢之用,房屋中央為堂,堂后有室[22]。二里頭宮殿遺址的主體殿堂復原與《考工記》所載的“堂”“室”劃分相符,這是目前所知中國最早的“前朝后寢”布局的宮殿建筑實例[23]。“前朝后寢”的布局形式幾乎見于歷代宮殿建筑群。魏晉南北朝時期,宮殿建筑以一條橫貫宮城東西的街道劃分“朝”“寢”區域;隋唐時期,劃分“朝”“寢”區域的街道更加清晰。唐太極宮、大明宮、洛陽宮以永巷劃分“朝”“寢”兩區[24]。八連城宮殿建筑同樣采用了“前朝后寢”的布局形式。八連城的宮殿建筑群分為第一號建筑址和第二號建筑址兩個部分。兩處宮殿建筑址通過廊道相連,形成“工”字殿。兩處建筑之間雖然沒有橫貫東西的街道用來明確“朝”“寢”區域。但是,在第二號建筑址中發現火炕遺跡。渤海國上京城第四宮殿址以及西古城的四號宮殿址也發現有火炕遺跡。渤海國位于東北地區,冬季氣候寒冷,需要使用火炕取暖,并且發現有火炕遺跡的建筑址位于宮城的后方。由此推測渤海國八連城的宮殿建筑群應采用了“前朝后寢”的布局形式。由此證明,渤海國八連城宮殿建筑群采用“前朝后寢”的布局形式應受到了唐朝宮殿建筑文化的影響。

除宮殿建筑群的布局形式之外,渤海八連城建筑構建的紋飾也具有唐文化因素。八連城出土了大量的蓮花紋瓦當,根據紋飾差別可分為A、B、C、D、E五種類型。其中B型瓦當的花紋為八瓣蓮紋。B型瓦當的蓮花紋飾上每片花瓣中間有一道脊線,也被稱為八瓣復瓣蓮紋。

復瓣蓮紋瓦當在南北朝時已經出現,其特點是瓦當邊緣較窄且高于瓦當內部紋飾,蓮紋花尖朝外,蓮紋有六瓣、七瓣、八瓣等[25]。例如,在北魏洛陽城就發現了六瓣、七瓣、八瓣的復瓣蓮紋瓦當[26]。建康城發現的六朝瓦當中也有八瓣復瓣蓮紋瓦當[27]。唐代復瓣蓮紋瓦當的特點是瓦當邊緣較寬且低,與瓦當內部紋飾持平或更低矮,蓮紋有四瓣至九瓣不等[28]。根據考古資料顯示,復瓣蓮紋是當時洛陽城磚瓦紋飾的重要組成部分。洛陽城內出土了七瓣復瓣蓮紋瓦當,白居易宅院遺址內出土了八瓣復瓣蓮紋瓦當[29]。除復瓣蓮紋瓦當之外,洛陽城還出土了唐代蓮紋鋪地方磚,主體圖案為兩圈蓮花紋圖案,內圈為八個單瓣,外圈為八組復瓣[30]。長安城及其周邊地區的唐代遺址中也發現了較多的復瓣蓮紋瓦當和方磚。渤海八連城遺址出土的復瓣蓮紋瓦當的主體圖案與唐代復瓣蓮紋極為相似。同一地區的高句麗遺址也出土了復瓣蓮紋瓦當,瓦當上的蓮瓣瘦長呈棗核型,與唐朝以及渤海國八連城出土的復瓣蓮紋瓦當上的蓮瓣差別較大。因此,八連城的復瓣蓮紋瓦當應受到了唐朝復瓣蓮紋瓦當和方磚的影響,在借鑒唐朝復瓣蓮紋的同時,紋飾的細節上有所改變和豐富。

(二)高句麗文化因素

在同一地區的文化發展進程中,存在文化傳承性和文化借鑒性,不同時期的文化會被本民族或是其他民族吸收或利用,不斷形成新文化[31]。高句麗和渤海國都是東北地區少數民族建立的政權,曾先后發展成為東北地區的文化核心。兩政權時間上前后基本銜接,統治區域相當大部分重合。在民族構成上,大祚榮帶領的東奔隊伍中就有高句麗遺民的存在。此后,在疆域擴大的過程中,高句麗故土的高句麗人也不斷被納入渤海國。建設渤海都城的很多工匠就來自高句麗。因此,渤海國的宮殿建筑在某些方面有高句麗文化的因素。

八連城宮殿建筑遺址、遺跡中蘊含的高句麗文化因素主要表現在建筑構件方面。八連城第二號建筑址西側廊道中發現了1件無舌筒瓦,即C型檐頭筒瓦。瓦身殘長42厘米,平面呈梯形,尾部有釘孔。此類無舌筒瓦在八連城出土的筒瓦中占比極小,僅有1件。在渤海國其他建筑址中也有發現。例如,敦化的渤海國六頂山墓地中出土了9件無舌筒瓦;和龍市龍海王室墓地中也出土了一些無舌筒瓦;西古城一號房址發現了2件無舌筒瓦,其形制與八連城發現的無舌筒瓦大致相同;渤海上京城第3、4號宮殿建筑群基址內也各發現了1件無舌筒瓦。

無舌筒瓦是高句麗筒瓦的特色,其特點是平面呈梯形,筒瓦一頭寬,一頭窄。在高句麗的墓葬、城址中均發現了無舌筒瓦[32]。例如,高句麗早期王陵臨江墓發現了6件無舌筒瓦[33];高句麗中晚期的集安將軍墳西南建筑址出土了無舌筒瓦[34];丸都山城的宮殿址出土了大量的無舌筒瓦,瓦身平面呈梯形,為紅色或淡紅色[35]。武松認為無舌筒瓦在高句麗的早中晚期墓葬以及中晚期城址和建筑址中均有發現,是高句麗的典型建筑構件,存在于整個高句麗時期。唐代內地以有舌筒瓦為主,基本不見無舌筒瓦[36]。因此,八連城遺址出土的無舌筒瓦應是受到高句麗制瓦技術的影響而出現的。

除無舌筒瓦外,八連城遺址還發現了曲背檐頭筒瓦。此類筒瓦的特點是與瓦當銜接的瓦身彎曲,呈弧曲狀[37]。而普通檐頭筒瓦的瓦身呈直線。渤海國的城址、寺廟址、墓葬建筑址中發現了較多的曲背檐頭筒瓦。根據曲背檐頭筒瓦有無瓦舌,可分為無舌瓦和有舌瓦兩類。八連城遺址中共發現5件曲背檐頭筒瓦,均為有舌瓦。曲背檐頭筒瓦較早地發現于高句麗丸都山城宮殿建筑遺址[38]。高句麗東臺子遺址中也發現此類瓦件[39]。朝鮮也出土了高句麗時期的曲背檐頭筒瓦[40]。由此可見,在渤海國之前,高句麗建筑上已經使用了曲背檐頭筒瓦。曲背檐頭筒瓦制作技術成熟于四五世紀,應該是高句麗人發明創造出來的,是高句麗文化的典型代表[41]。而唐朝都城中未見有建筑使用曲背檐頭筒瓦。因此,八連城建筑中所使用的曲背檐頭筒瓦,應當受到了高句麗建筑文化的影響。

三、結論

綜上可知,渤海國八連城宮殿建筑群“前朝后寢”的布局形式、八瓣復瓣蓮紋瓦當的使用都受到了唐朝建筑文化的影響。渤海八連城宮殿建筑中無舌筒瓦、曲背檐頭筒瓦的使用都受到了高句麗建筑文化的影響。渤海國八連城宮殿建筑中蘊含唐文化因素是渤海國積極學習唐文化的結果,宮殿建筑中的高句麗文化因素更趨向于是同一地區多民族文化相互借鑒、融合的結果。渤海國在吸收唐文化、高句麗文化的過程中,逐漸形成了具有多元文化因素的宮殿建筑文化。