“八八戰略”引領浙江城鄉協調發展不斷邁上新臺階

文/ 謝曉波

以高質量實施鄉村振興戰略為總抓手,以鄉村共同富裕為出發點和落腳點,深入推進城鄉一體化和城鄉融合發展

“八八戰略”引領浙江城鄉協調發展

2003年7月,在中共浙江省委十一屆四次全體(擴大)會議上,時任省委書記習近平提出進一步發揮八個方面的優勢、推進八個方面的舉措(即“八八戰略”)。發揮城鄉協調發展優勢、加快推進城鄉一體化雖然只是“八八戰略”中的一個方面,但其實其它幾個方面都跟城鄉協調發展密切相關。

(一)體制機制方面

農業農村發展的關鍵是要解決體制機制問題。習近平同志在2004年1月召開的全省農村工作會議上指出,“要致力于突破城鄉二元結構,深化征地、戶籍、就業、社保等城鄉配套改革,消除影響‘三農’發展的體制性和政策性障礙,給農民平等的發展機會。”2005年1月,習近平同志在全省農村工作會議上再次強調,“浙江已進入工業化和城市化加速的新階段,這也是以工促農、以城帶鄉的新階段,在這一新階段,通過深化改革,著力破除城鄉體制障礙,妥善解決各類社會矛盾的任務十分緊迫。”同年2月,習近平同志在“十一五”規劃建議起草工作動員會上進一步強調,“打破‘二元結構’是一場深刻的革命。統籌城鄉發展、推進城鄉一體化,關鍵是改變二元體制結構,把城市化和解決‘三農’問題結合起來,為農民轉入非農產業創造就業機會和生存條件,解決農村剩余勞動力轉移、長期進城務工農民變為城市居民和失土農民生計問題。”

(二)特色產業方面

農業農村發展的基礎是產業。習近平同志十分重視農業的基礎地位。2003年,他在余杭調研春耕備耕工作時強調“如果從GDP來看,農業所占的比重肯定是逐年下降的。但民以食為天,占GDP的比重下降并不影響農業的重要地位。農業在整個社會發展過程中的基礎地位不能動搖。”2004年1月,習近平同志在全省農村工作會議上提出要“充分發揮浙江的比較優勢,把發展高效生態農業作為效益農業的主攻方向。”在2005年1月全省農村工作會議上,習近平同志再次強調,浙江要把高效生態農業作為現代農業發展的模式。高效生態農業戰略的提出與落實,不僅強調要通過集約經營提高產量和效益、富裕農民,更考慮到了生態環保和可持續發展,開啟了浙江農業高質量發展的新篇章。

發展農村經濟不能就農業談農業,而要通過工業化和市場化方式發展農業,并推進一、二、三產協調發展。習近平同志指出,“要引入現代工業的理念來指導現代農業的發展,把提高農業產業化經營水平作為推動現代農業發展的關鍵舉措,做大做強農業龍頭企業,大力發展農民專業合作組織和農產品行業協會,著力提高農業生產專業化和農民組織化程度,努力形成貿工農一體化的現代農業經營體制。”在他的推動下,浙江以高效生態農業為主攻方向,以增強農業的市場競爭能力和可持續發展能力為核心,大力推進農民組織化,農業主導產業初步形成了貿工農一條龍格局。

(三)生態人文方面

21世紀初,浙江經濟社會發展雖已位居全國前列,但農村基礎設施、社會事業還比較落后,環境臟亂差問題比較突出。習近平同志指出,“將來實現城鄉一體化,也不是說所有人都要生活在城里,關鍵是農村的生活質量不差于城市,所有人都能共享現代文明”“不僅在生產上要不斷提高農村經濟的發展水平,而且在生活上也要不斷為農民群眾創造良好的條件”。他要求,必須通過建設社會主義新農村,把公共資源的投入由城市為主更多地向農村傾斜,把傳統的村落改造為讓農民也能過上現代文明生活的農村新社區。

2003年6月,習近平同志作出“千村示范、萬村整治”的重大部署。2004年7月,習近平同志在全省“千村示范、萬村整治”工作現場會上的講話中指出,“千村示范、萬村整治”作為一項“龍頭工程”,牽住了城鄉一體化建設的牛鼻子。2005年8月,他在“千村示范、萬村整治”工程嘉興現場會上進一步強調,“要把先鋒工程、文明村、民主法制村建設以及農村康莊、萬里清水河道、千萬農民飲水、萬里綠色通道、生態富民家園計劃、萬村文化陣地、千鎮連鎖超市和萬村放心店等工程與‘千村示范、萬村整治’工程更加緊密地結合起來。”

(四)區域協調方面

習近平同志在浙江工作期間,審時度勢,因地制宜地提出并實施了“山海協作工程”、新型城市化、城鄉一體化、長三角地區一體化等一系列促進區域協調發展的重大舉措,促進了浙江的區域協調發展,使浙江成為全國區域協調發展領先的省份。本世紀初的浙江,在消除貧困縣的基礎上,2000-2002年實施“百鄉扶貧攻堅計劃”,貧困鄉鎮如期實現了脫貧目標,浙江成為全國第一個沒有貧困鄉鎮的省區。習近平同志到浙江工作后不久,就到麗水、衢州等地進行專題調研,部署把實施“欠發達鄉鎮奔小康工程”作為推進欠發達地區跨越式發展的重要組成部分。他提出,“不能把貧困村、貧困人口帶入全面小康社會”“現代化建設不能留盲區死角,實現全面小康一個鄉鎮也不能掉隊”。2006年,習近平同志強調,“進一步加大‘山海協作’‘欠發達鄉鎮奔小康’和‘百億幫扶致富’等工程的實施力度,著力形成區域間互動發展、實現共贏的格局”。2007年1月,他又強調,“把扶貧這件事扎扎實實做好。勿以善小而不為,雖然比例是小的,人口是少的,好像無關浙江省大局,錯了,一個也不能少”。

(五)軟硬環境方面

習近平同志指出,浙江經濟雖然快速發展,城鄉面貌發生深刻變化,城鄉居民生活有較大改善,“但我們也要清醒地看到,在城市建設突飛猛進、城鄉居民收人快速增長的背后,隱藏著較大的城鄉差距,農村教育、文化、衛生、體育等社會事業以及基礎設施建設遠遠落后于城市,農民的收入水平、生活水平和質量與城市居民的差距還在擴大。”2002年12月,習近平在金華調研時,就特別強調“建設小城鎮和新農村進程中,要高度重視農村的公共設施和公共服務問題。”

縮小城鄉差距、改變農村落后的狀況,首先要大力建設交通基礎設施。2003年5月22日,習近平同志在省委財經領導小組會議上講到,沒有農村的現代化,就不可能實現全面的現代化,農村交通建設是現代化建設的必備條件,浙江要走在前列。與此同時,習近平同志把縮小城鄉公共服務和社會保障差距,作為城鄉一體化發展的重要任務。2006年3月23日,在省委建設社會主義新農村專題學習會上,他要求“要加大公共財政向農村傾斜的力度,把基礎設施建設和發展教科文衛體等社會事業的重點放到農村,全面改善農村的供水、供電、環保、交通、通訊、廣播電視、信息網絡等公共服務的基礎條件,繼續大力實施城鄉教育均衡工程、農民健康工程、農村文化建設工程、小康健身工程,全面提高農村社會事業發展水平;建立健全多層次、普惠性的農村社保體系,不斷提高農村社保水平,逐步縮小城鄉公共服務的差距。”

在“八八戰略”指引下,浙江將城鄉作為一個有機的整體統一籌劃,整體推進城鄉配套體制改革、城鄉政策體系、城鄉產業、新型城鎮化、“千萬工程”升級、農民素質提升等工作,促進城鄉協調發展不斷邁上新臺階。持續深化農村經濟體制改革。堅持以農村土地制度和集體產權制度改革為牽引,建立了農村集體產權制度體系,率先創新宅基地“三權分置”、集體經營性建設用地入市、閑置農房激活等經驗做法,紹興成為全國農村宅基地制度改革整市試點。義烏首創首提、先行先試的宅基地“三權分置”被寫入2018年中央一號文件。2018年,實施“兩進兩回”行動,推動科技進鄉、資金進鄉,青年回鄉、鄉賢回鄉。2019年,嘉湖片區被列為全國城鄉融合建設試驗區。持續完善統籌城鄉的政策體系。強化政策引領,制定實施了一批統籌城鄉的專項政策,包括城鄉社保政策、民政事業城鄉一體化政策、一二三產融合發展用地政策等,推進了城鄉公共服務、資源要素一體化。持續提高農業發展質量效益。堅持“高效生態農業”的發展定位,2010年在全國率先啟動農業“兩區”建設,2014年開始全國唯一的現代生態循環農業發展試點省建設,2017年建設農業綠色發展試點先行區,2021年啟動實施科技強農、機械強農“雙強”行動,浙江農業現代化水平位居全國前列。持續發揮城鎮化在城鄉一體化中的牽引作用。堅持統籌城鄉的思路,2010年底在全國率先開啟小城市培育試點;2014年提出以人為核心提高城市化質量和水平;2017年在全省實施小城鎮環境綜合整治,補齊小城鎮發展短板;2019年四大都市區建設開局,開啟以都市區為核心牽引城鄉融合發展之路;2022年寧波成為全國首個全域國土空間綜合整治試點城市。持續深化“千村示范、萬村整治”工程。2010年印發《浙江省美麗鄉村建設行動計劃》,2016年印發《浙江省深化美麗鄉村建設行動計劃(2016-2020年)》,2017年提出推進萬村景區化建設,2021年開啟以未來鄉村引領美麗鄉村迭代升級的新征程。持續提升農民素質。深入實施“千萬農民素質提升工程”,培養高素質農民、培育鄉村綠領人才。加快農業轉移人口市民化進程,建立健全常住地提供基本公共服務制度。

改革開放以來浙江城鄉收入差距演變的規律

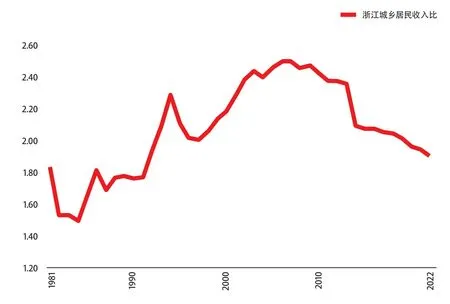

改革開放以來,浙江城鄉收入差距隨著改革開放進程和經濟社會發展呈現一定規律,這一規律跟國際上多數國家城鄉收入差距變化規律基本一致。

(一)改革開放初期,城鄉收入差距較小

改革開放初期,家庭聯產承包制的推行和個體工商戶的迅速發展,解放了農村生產力,多數年份浙江農村居民人均純收入相比于城鎮居民人均可支配收入增長更快一些,城鄉收入倍差總體較小。1981年、1982年,農村居民人均純收入扣除價格因素實際分別增長29%、20.4%,而城鎮居民人均可支配收入扣除價格因素實際僅分別增長5.4%、-0.6%,這兩年城鄉收入倍差分別為1.83、1.53,1984年,城鄉收入倍差由2.02降至1.5,為改革開放40多年來最低。

隨著城市經濟體制改革和鄉鎮企業的蓬勃發展,城鎮居民人均可支配收入快速增長,由1984年的669元增至1991年的2143元,名義增長2.2倍,同期農民人均純收入由446元增至1132元,名義增長1.5倍,城鄉收入差距有所擴大,1991年城鄉收入倍差為1.77,仍小于2。

(二)隨著工業化和城鎮化進程加快,城鄉收入差距拉大

1992年鄧小平南方談話之后,確立了社會主義市場經濟體制改革目標,浙江改革開放進入新階段,民營經濟迅速發展,國企改革取得突破性進展,工業化和城鎮化進程加快推進,帶動城鄉居民收入快速增長,但城鎮居民人均可支配收入增長更快一些,如1992年至1994年,城鎮居民人均可支配收入扣除價格因素實際分別增長11.9%、14.0%、12.0%,而同期農村居民人均純收入扣除價格因素實際分別增長8.8%、10.2%、4.1%。城鄉居民人均可支配(純)收入分別由1992年的2619元和1359元增至2000年的9279元和4254元,城鄉收入倍差由1992年的1.93擴大至2000年的2.18。

進入21世紀,我國加入WTO,改革開放邁出更大步伐,浙江開始實施“八八戰略”,走新型工業化和新型城市化道路,城鄉居民共享改革發展成果,城鎮居民人均可支配收入增長速度進一步加快,城鄉居民收入差距也進一步拉大。如2001年至2003年,城鎮居民人均可支配收入扣除價格因素實際分別增長13.3%、13.4%、11.9%,而同期農村居民人均純收入扣除價格因素實際分別增長6.9%、8.4%、7.8%。至2012年,城鎮、農村居民人均可支配(純)收入分別增至34550和14552元,城鄉收入倍差由2000年的2.18進一步擴大至2.37。

(三)隨著城鄉區域協調發展戰略推行和高水平全面小康社會建成,城鄉收入差距趨于縮小

黨的十八大提出全面建成小康社會的目標,浙江忠實踐行“八八戰略”。這一時期,統籌城鄉區域協調發展,全力打好脫貧攻堅戰,群眾獲得感不斷提升,人均GDP、居民收入保持較快增長,城鄉收入差距逐步縮小,高水平全面建成小康社會目標順利實現。

2013-2022年,浙江人均GDP年均增長6.2%,居民人均可支配收入年均實際增長7.3%,其中城鎮、農村居民人均可支配收入年均分別實際增長6.8%和7.9%,城鄉收入倍差連續10年縮小,至2020年降至1.96,為1993年以來首次降至2以內,2021年、2022年進一步降至1.94、1.90。

浙江省城鄉居民收入比的倒U型(1981-2022年)

浙江城鄉居民收入差距演變的歷史跟國際上大多數國家演變的歷史相似。如OECD成員國城鄉居民收入比普遍隨著人均國內生產總值(人均GDP)的增加而縮少,基本上處于倒U形曲線的右半邊。從整體上看,經濟發達國家的城鄉居民收入差距較小,但城鄉居民收入差距不是固定不變的,即便某一階段城鄉居民收入差距處在一個較小的狀態,也存在再次變大的可能;不同國家城鄉居民收入比的變化程度不盡相同,有的國家城鄉居民收入差距的變化速度慢、幅度小,有的國家城鄉居民收入差距的變化速度快、幅度大。浙江城鄉收入差距隨著人均GDP水平的提高,總體上將呈現縮小的趨勢,但不排除個別年份或若干年份出現反復、有所拉大的情況。

城鄉協調發展的重點難點還是在農村

促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。城鄉協調發展的重點難點也是在農村。今后一段時期,要以高質量實施鄉村振興戰略為總抓手,以鄉村共同富裕為出發點和落腳點,深入推進城鄉一體化和城鄉融合發展。一是全面推進鄉村振興,加快農業產業化,促進一、二、三產業融合發展。二是深入探索破解城鄉二元結構、縮小城鄉差距、健全城鄉融合發展的體制機制。三是加強農村基礎設施和公共服務體系建設,改善農村人居環境。推動實現城鄉交通、供水、電網、通信、燃氣等基礎設施同規同網;推進教育、衛生、文化、體育、養老等基本公共服務均等化。四是推進以人為核心的新型城鎮化,健全農業轉移人口市民化長效機制,切實保障進城農民工社會保障水平不斷提高。五是促進大中小城市與小城鎮協調發展。推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,推進空間布局、產業發展、基礎設施等縣域統籌。通過多措并舉,全面推進宜居宜業和美鄉村建設,提高鄉村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環境舒適度,“讓農民就地過上現代文明生活”。