城軌交通站臺運行綜合效能評估與優化

周慧欽

(南昌汽車機電學校,江西 南昌 330001)

0 引言

城市軌道交通具有節能、不占地面空間、大運量、全天候、無污染、獨立專軌的特點,在已建成的城市中成為公共交通系統的中堅運輸力量,承擔城市中很大一部分的城市客流周轉量。方便、高效、大容量的軌道交通線路是一種線性設施,其運載乘客的交通工具需要在特定的地點停駐,乘客在交通工具停駐時乘車或下車,該地點被稱為軌道交通站點,這是乘客旅行的起始點、換乘點和目的地,是每一段交通旅程的中心位置。車站站臺在車站中起重要作用,它是軌道交通中乘客乘降列車的主要場所,也是乘客的候車空間。軌道交通作為大運量公共交通,乘客在其中的交換量很大。因此,車站站臺承載乘客的能力對運營組織具有重要影響。準確評估車站站臺能力對優化列車運營組織、提高站臺服務水平、保障乘客安全具有重要意義。當前,相關研究大多是針對地鐵建設初期。車站設計是基于計算客流量可用車站尺寸進行施工建設[1],未形成系統的評估體系就現有車站的使用情況對使用車站的能力進行分析,難以為今后的設計提供數據參考。城市軌道交通工程普遍工期緊、任務重,加上一些設計人員經驗不足,導致設計指標體系不健全[2],造成車站建設過程與后期發展延展性不符,需要再次擴容。由于部分車站建造時間較早,已不能滿足現在日益增長的客流量,造成車站內客流擁擠,極易產生踩踏事件等事故,引發安全問題[3]。本研究通過建立系統的車站站臺能力評估框架,幫助建設時期的車站規劃設計進行站臺客流通過能力評估,為建好車站的改造擴建提供施工依據,為車站正常運營和管理提供條件。

1 車站站臺能力評估體系

車站作為城市軌道交通網絡中的關鍵設施之一,其功能是為乘客上下車、換乘及等待交通工具提供便利的環境,所以必須在滿足乘客便捷、迅速和安全進出站的前提下,保證其照明、通風、衛生、防災等設施正常運行,以創建舒適且清潔的環境。車站設計應考慮足夠的空間用于存放主要的技術設備,從而助于運營管理系統的正常運作,確保城市軌道交通平穩運營。對城市軌道交通系統而言,車站的主要部分通常包括主體結構、出口、入口和通道、通風道、亭子及其他相關設施。

城市軌道交通的站臺被設計為供乘客上下車和暫時等待車輛的地點,也是列車停靠的地點,還是處理運營任務和設立運營設備的場所,擁有類似大廳和走廊的容納和疏導作用。在面對大量客流的時候,站臺的服務可能會受到相鄰的樓梯、電梯等設施的影響。同時,車輛的編組數量也將影響車站站臺的承載量,影響車站站臺能力的因素主要包括車站站臺的布置形式及站臺的結構尺寸。

2 車站平面布置原則

通常,車站布置有一定的原則,包括以下幾個方面:①根據出入口、樓梯扶梯、票務系統的分布和數量及乘客轉乘需求,對站廳層進行區域劃分,從而有效地調配客流,盡可能降低客流沖突。此外,需確保設備和管理用房的適當配備,以滿足各系統的技術需要。②依據車站雙向遠期高峰時間內的設計客流量決定站臺的寬度,同時按照路線方向和換乘需求設定站臺的形狀。此外,根據車站的需求進行設備或管理房間的配置。③在城市廣場周圍或道路兩旁的紅線外邊,應放置車站的進出口標志,該處設置需滿足設有辨識度高或具有標志性的特點,以便于吸引乘客。具備條件的進出口可考慮融入地面行人過街功能。入口和出口的尺寸應能適應長期預估的客流需求,并考慮與其他交通方式切換及大型公共建材接駁而產生的客流需求。④主要的車站設施應該包含自動扶梯電梯、票務設備及空調通風系統等。

3 站臺形式

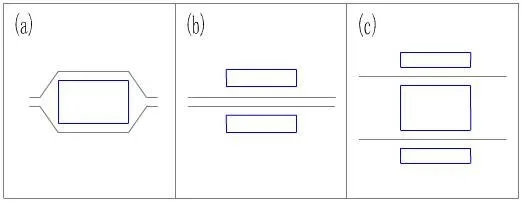

城市軌道交通的站臺形式主要有島式、側式及島側混合式3種(如圖1所示)。

圖1 站臺布置形式

3.1 島式站臺

島式站臺,車站設在往返行車線路之間,常用島式站臺的名稱描述這種設計布局,具體如圖1(a)所示。島式站臺是一種常見的站臺類型,其主要優點在于站臺使用效率較高,能有效地管理客流,同時乘客在途中也可以方便地調整行進方向,不需要通過樓梯或通道前往對應的站臺。島式站臺還具有管理集中和站臺空間充足等優點,因此常被用于客流較大的站點。但是,該類型站臺也存在一些缺點,如在站臺的兩側會形成類似喇叭口的形狀,火車在進出站點時需要通過一個“S”形的反式雙向曲線,在相同列車編組的站臺長度中,島式站臺的長度通常比側式站臺長,一旦站臺建設完成,如果后期根據客流增長和區域發展需求要擴展站臺的面積或延長站臺長度,相當困難。

3.2 側式站臺

兩側式站臺設置在行駛路線的上行和下行兩邊,通常被稱為側式站臺,如圖1(b)所示。側式站臺也是常用的車站形式。在側式站臺,乘客的出行沖突很少,這是因為正線運行和站臺進出線軌間沒有設置喇叭口,使站臺建設和改造更加經濟便捷。然而,側式站臺的使用效果不能令人滿意,調節客流成為難題,如果旅客需要中途更換目的地,他們需走過地下隧道、候車大廳或使用臨時設立的階梯平臺進行換乘轉車。由于側式站臺的管理相對分散,平臺空間沒有島式站臺寬敞,因此它更適合雙向客流量相對持平或客流量較小的站點。

3.3 島側混合式站臺

側式站臺與島式站臺在同一車站內的結合為側島混合式站臺,如圖1(c)所示。島側混合式站臺設置的主要目的是讓兩邊的站臺都可以方便地轉車或列車返回。島側混合式站臺,可以設定為一島一側的形式,或者一島兩側的模式。

4 站臺結構尺寸

站臺的寬度需要參照車站上行和下行的最高客流量進行布局設計,并按照路線的方向和轉換的需求設定站臺的形狀。依據站臺寬度的計算公式,檢驗站臺能力與乘降量是否匹配。

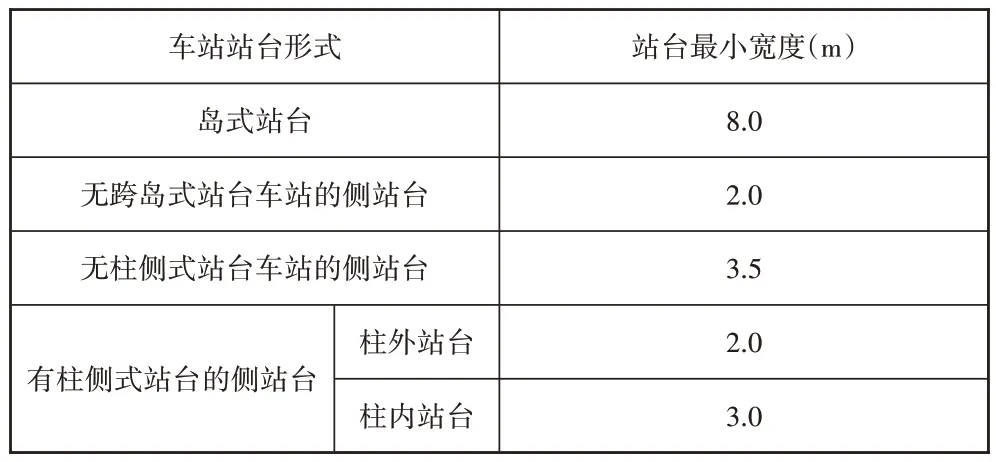

根據我國《地下鐵道設計規范》(GB 50157—92),設定最小的站臺寬度以確保滿足地鐵站正常運營及安全撤離的要求,詳細信息見表1。通常在設計階段,主要根據地鐵站的等級設定站臺的寬度,保證基本滿足站臺寬度的計算要求。

表1 車站技術標準

4.1 站臺長度

站臺長度可以以站臺計算長度及站臺總長度兩種方式定義。站臺計算長度疊加了未來列車的總編組長度及列車在停站時的偏移距離(額外距離)。站臺總長度是加總每邊站臺的長度,包括站臺計算長度和站臺兩側車站用房的長度,具體長度取決于房間設置的位置和從站臺進入房門所需的位置。對輕軌列車,停車附加距離可取4 m左右,即

公式(1)中:L代表站臺有效長度;l表示城市軌道交通車輛的總長度(包括掛鉤部分),單位為m;n表示車輛連掛節數。

列車通常采用4 節編組、6 節編組和8 節編組的形式,列車編組直接決定車輛的總體長度,也決定了車站站臺的長度對于6~8節的遠期列車編組適配的城市軌道交通系統來說,其站臺的長度通常為130~180 m。各類車型技術規格見表2。

表2 各類車型技術規格

4.2 站臺寬度

確定站臺的寬度,主要依據車站未來預期的高峰期客流量、列車的運行頻率、結構剖面設計、站臺設計、站內布局及樓梯和自動扶梯的位置等因素。島形站臺設計中,樓梯和自動扶梯順著站臺中心布局,同時兩旁設置了側站臺。站臺設計長度覆蓋的面積必須滿足遠期乘客乘車、下車、候車,以及進入和離開車站通道所必需的面積需求。因此,可以依據站臺寬度計算公式,檢驗站臺能力與乘降量是否匹配。根據不同的站臺形式,站臺寬度計算公式如下:

(1)側式站臺寬度。

其中:B1表示側式站臺寬度,單位為m;M表示超高峰小時每列車單項上下車人數;W表示人流密度,按0.4 m2/人計算;L表示站臺有效長度,單位為m。

(2)島式站臺寬度。

其中:B2表示島式站臺寬度,單位為m;B1表示側式站臺寬度,單位為m;C表示柱寬,單位為m;D表示樓梯、自動扶梯寬度,單位為m。

一般大型車站島式站臺寬度為14 m,中型車站島式站臺寬度為10~12 m,小型車站島式站臺寬度為8 m。

5 站臺通行能力

5.1 通行能力的概念

通行能力指在一定的交通條件下,某一距離段單位時間內通過的最大人數,可分為理想通行能力、實際通行能力和設計通行能力3 種。①理想通行能力:在特定的時間范圍內,考慮理想的交通狀況、控制和環境因素預期在某一段距離中,合理且適宜地期待通過人群的最高流動速率。②實際通行能力:在特定時間、具體的交通、管理和環境狀況下,對某一段路程合乎邏輯且合理的期待最大的人流率。③設計通行能力:在規定的時間內和特定的交通、管理和環境狀況下,一定的路段長度匹配某一級別的服務水平的流通容量。

城市軌道交通車站站臺能力是乘客從站臺層樓梯口走到屏蔽門前候車的距離在單位時間內通過的最大人數。在列車到達或者離開車站時,車站站臺都會聚集大量的客流進行上車或者下車,車站站臺的通行能力越大,表示站臺發生人流擁堵的可能性越小,體現了站臺的使用能力,因此成為車站站臺評估的一個重要因素,也反映了城市軌道的交通事故疏散能力,當城市軌道交通發生事故時,應及時地將大量乘客由車站站臺層疏散到站廳層,并向地面疏散。取不同的人群樣本,如行走速度較快的年輕人、行走速度中等的中年人和行走速度較慢的老年人,采集不同人群從樓梯口走到屏蔽門所用的時間,計算乘客走行速度的平均值,最終計算出車站站臺的通行能力,繪制通行能力圖,用于分析乘客在站臺的通行能力,計算公式如下:

其中:N表示車站站臺的通行能力,單位為人/min;A表示t時間內站臺通過的人數,單位為人;t表示單向列車乘客通過站臺到達站廳的時間,單位為min。

5.2 站臺通行能力的主要影響因素

站臺通行能力的主要影響因素包括站臺尺寸、列車間隔時間、樓梯、通道的通行能力、站臺環境及人為因素的度量標準。

6 車站站臺服務水平

6.1 服務水平的定義

基于主觀評估制定行人服務等級標準,考慮的因素包括每個行人所需的空間、流動速度及流量。

在美國的《道路通行能力手冊》(簡稱HCM20000)里,對行人通行服務水平的解讀為刻畫步行者感受服務品質的一類準則。這些標準通常會依據每個人所占據的空間面積、可能獲得的行走速度、行人的自由度、超過他人和穿越人流的可能,以及安全和舒適度的表現衡量行人通行服務的水平。

對于乘客在軌道交通環境中,如進出站及換乘過程中通過乘客交通設施所產生的服務質量感知,用以定義軌道交通乘客通行服務水平的準則[4]。城市軌道交通車站站臺通行能力的分析往往是和服務水平分析緊密結合在一起的。衡量站臺運行狀態和乘客體驗服務品質標準之一就是服務水平,通常會依據客流數量、列車間的時間差、舒適度和便利度等因素設定服務水平。服務水平體現了在特定客流環境中,車站提供的運行服務的質量水準。車站站臺通常設置樓梯、扶梯、屏蔽門、線路示意圖、列車到達信息、城市軌道交通系統換乘信息、座椅和安全提示等基礎設施,用于服務乘客,滿足乘客的乘降需求,提高站臺環境、乘客候車舒適度及滿意度。因此,車站站臺的服務水平體現了城市軌道交通車站站臺的能力。

6.2 服務水平分級

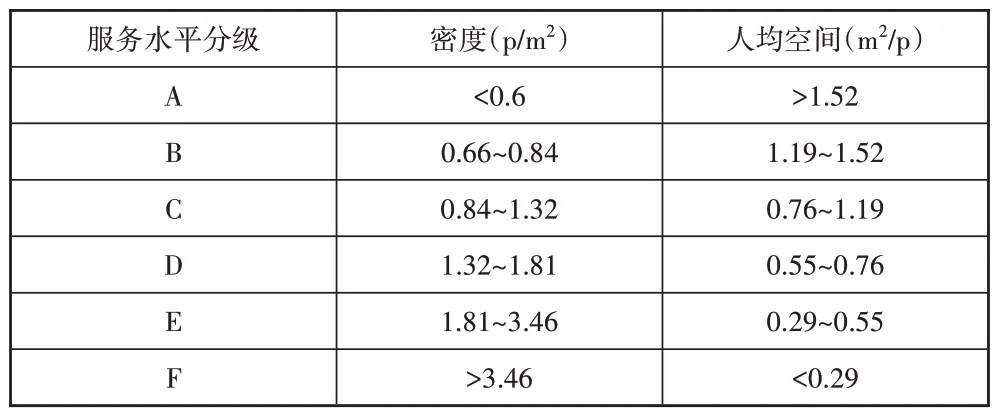

行人設施的通行服務水平是衡量行人交通流運行條件及行人感受的服務質量的指標,可以根據交通量,以及行人的速度、密度、超越他人的可能性、舒適度和便利程度等指標確定通行服務水平[5]。HCM2000中對各級行人通行服務水平的劃分標準如下:①A級。步行者按照期望的路線前進,并不會因為同路人的行為而改變自己的動向。步行者可以根據個人意愿選擇行走速度,并且步行者間不會產生碰撞。②B級。步行者擁有充足的空間,自由地決定行走速度,超過他人,或是規避沖突。在這個階段,步行者開始意識到其他人對他們的影響,當他們選擇路線時能感覺到其他人的存在。③C 級。步行者擁有充足的空間以常規的步行速度繞行他人,而在原有的行進路線上交錯行走時,只會出現輕度的沖突。同時,每人占用的空間和移動的流量略有下降。④D 級。步行速度與避讓他人的自主性受到束縛,跨越或逆向行走會引發沖突的可能性極高,頻繁地調整速度與位置成為常態。這種服務水平制造了合適的人流流動,然而人與人之間可能發生碰撞或者干預。⑤E 級。行人正常行走的速度實質上是被限制的,必須不斷地改變步伐。對行人來說,空間極其狹窄,只能緩慢挪動,無法超過前方的慢行者。在這種情況下,要想穿越人流或者反方向行走幾乎是不可能的。設計的人流量接近人行通道的最大通行能力,因此多次出現人流堵塞和中斷的情況。⑥F 級。行人的步行速度受到嚴重的限制,只能緩慢地前進,常常無法避免與其他行人的頻繁碰撞,幾乎無法進行交叉行進或者反方向行走,行人流動會發生突變并且不穩定,行人的個人空間更像是在排隊而不是流動。站臺各級服務水平交通流特性指標見表3。

表3 站臺各級服務水平交通流特性指標

7 結語

城市軌道系統屬于城市重要的基礎交通設施,一旦建成,將會有很長運行周期。雖然城市軌道的規劃、建設和運行階段可能顯得相互獨立,但是前期的設計和建設對其后續運營有著深遠影響。站臺是車站的主要建筑,站臺的能力直接影響車站的客運組織及服務質量,因此車站站臺的設計建造在車站建造中具有了非常重要的作用。本文構建城市軌道交通車站站臺能力評價體系及評價方法,有助于幫助車站進行車站站臺能力評估,及時地反映車站能力并進行改造擴建,為今后更好地進行車站運營和管理提供條件。本文對城市軌道交通車站通行服務水平的研究較淺,僅提供部分參考,今后可加強相關方面知識的補充。