相對收入對中西部地區農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響

吳宗燚 張海鵬

摘 要:基于2016—2018年在河南省和陜西省收集的返鄉農村勞動力整村全戶調查數據,運用Logit模型實證檢驗了相對收入對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響。研究發現:相對收入對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響方向不同。在控制個人特征變量、家庭特征變量等因素的條件下,相對收入對農村勞動力遷移有顯著的負向影響,而對再遷移意愿則有顯著的正向影響。因此,必要的政策改進在于:持之以恒提高農村居民收入,縮小農村內部的收入差距;落實收入分配制度改革,加大面向農村農民的收入再分配政策力度;健全農村低收入人口常態化幫扶機制,關注農村特殊困難群體。

關鍵詞:農村勞動力遷移;Logit模型;相對收入

基金項目:國家社會科學基金重點項目“健全城鄉融合發展體制機制研究”(21AZD035)。

[中圖分類號] F323.6 [文章編號] 1673-0186(2023)009-0027-019

[文獻標識碼] A? ? ? [DOI編碼] 10.19631/j.cnki.css.2023.009.002

作者簡介:吳宗燚,中國農業大學經濟管理學院博士研究生,研究方向:農業經濟理論與政策;張海鵬(通信作者),中國社會科學院農村發展研究所研究員,博士生導師,研究方向:農村發展、城鄉關系、林業經濟理論與政策。

黨的二十大報告明確指出,中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化[1]。然而,現階段促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村[2]。具體而言,實現全體人民共同富裕長遠目標的重點和難點在農民,特別是低收入農民[3]。因此,有效提高農村居民收入水平,縮小收入差距是扎實推動農民農村共同富裕的關鍵所在。但值得注意的是,當前農村內部收入差距持續擴大的重大事實已成為橫亙在邁向共同富裕道路上的一大挑戰[4]。圍繞增加農民收入,拓寬增收渠道,農村勞動力遷移帶來的經濟效應尤其是改善收入不平等的作用,一直為學術界所關注。那么,農村群體內部的收入差距對勞動力遷移有何影響?換言之,相對收入影響了勞動力遷移嗎?對這一問題的回答,有助于我們認識特定群體內部的收入差距與遷移的關系,并在共同富裕背景下探求縮小農村內部收入差距的政策改進。

截至2021年,我國外出農村勞動力17 172萬人,占農村勞動力總數的58.71%。在外出農村勞動力中,省內流動農村勞動力占58.48%,跨省流動就業的農村勞動力占41.52%。從輸出地看,中部地區跨省流動農民工占外出農民工的56.6%,西部地區占47.8%①。就現實而言,我國農村勞動力遷移進城務工經久不衰。但值得思考的是,什么是影響農村勞動力持續遷移的關鍵因素?圍繞這一問題,已有文獻主要從城鄉收入差距的視角進行了探究。

長期以來,學術界形成了多種勞動力遷移理論。較有影響的包括劉易斯的二元經濟理論、拉尼斯-費景漢模型、托達羅(Todaro)模型等,這些理論都是從城鄉收入差距的角度,側重分析經濟因素在勞動力遷移中的作用[5]。以托達羅(Todaro)為代表的預期收入假說認為,遷移是農村勞動力對城鄉預期收入差距做出的反應,這在一定程度上能夠解釋我國出現的勞動力遷移現象[6]。按照上述理論,我國東、西部地區之間的收入差距最為懸殊,農村勞動力從西部向東部地區遷移的規模也應該最大,而實際上,我國農村勞動力從中部地區向東部地區的遷移比西部地區更為普遍,這對預期收入理論的解釋力提出了挑戰[7]。此外,上述理論也不能很好地解釋我國農村勞動力的回流問題。20世紀80年代,斯塔克(Stark)等人提出了相對收入假說,強調了農村內部收入差距對勞動力遷移的影響,較好地彌補了城鄉預期收入差距理論解釋力的不足[8]。該理論假設,農村勞動力遷移不僅受城鄉收入差距的拉動,還受農村內部戶與戶之間相對收入差距的影響。相對收入低會給農戶帶來心理負擔,因而感受到經濟地位下降的農戶會產生遷移動機[7]。

我國農村勞動力遷移在很長一段時間呈現“亦城亦鄉、亦工亦農”的特征。然而,值得注意的是,近年來伴隨著農村勞動力向城市的大規模遷移,外出農村勞動力返鄉的規模和速度也在明顯提高,表明我國的農村勞動力遷移正在發生歷史性轉折。因而,無論從理論上還是實踐上,都有必要深化對我國農村勞動力遷移現象的認識。此外,我國的城鄉勞動力遷移是全世界有史以來規模最大的,既有和其他國家相同的普遍性特征,也有自身的獨特性,這為相對收入理論提供了可直接檢驗的研究素材。國內少數研究考察了相對收入對農村勞動力遷移的影響,但在驗證內容與數據選擇方面還有一定的改進空間。本文擬通過整村全戶調查數據客觀描述村莊的收入分布,克服以往研究使用抽樣調查而存在平均調查戶數較少的情況。同時,將農村勞動力遷移細化為遷移和再遷移意愿兩個方面,分別考察其與相對收入的關系。

一、相關文獻綜述

工業化開始后農村勞動力進城務工是一種普遍現象[9]。“二戰”結束后,許多發展中國家走上了工業化道路,在此過程中,農村勞動力大規模向城市遷移的現象很早就受到學者們的關注。在解釋勞動力遷移動機時,產生了不少與之相關的經典假說和理論[10-12]。其中,托達羅(Todaro)理論被廣泛運用于分析城鄉發展差距下的農村勞動力遷移。以托達羅(Todaro)“城鄉預期收入差距”假說為代表的傳統勞動力遷移理論認為,農村勞動力作出向城市遷移的決策依據是預期收入最大化目標,當城市部門預期收入高于農村收入時,農村勞動力就會持續向城市遷移。故研究人員普遍認為經濟因素是影響勞動力轉移的最主要因素[13-18]。然而,斯塔克(Stark)[19]在觀察大量的農村勞動力遷移現象后,發現幾個有趣但傳統勞動力遷移理論不能很好解釋的現象:一是勞動力遷移率最高的村莊并不是最貧窮的;二是收入分布不平等的村莊遷移率較高;三是對于有勞動力遷移的村莊而言,最貧窮居民的遷移意愿最大。

勞動力遷移新經濟學(NELM)為解釋農村勞動力遷移提供了新的視角,該理論的主要創新表現在兩個方面。其一是強調遷移決策的主體是家庭,勞動力遷移是個人決策和家庭決策相結合的結果。家庭成員通過協商配置勞動力資源做出遷移決策,以實現家庭收入最大化及風險最小化。斯塔克和萊夫哈里(Stark and Levhari)[20]認為,在一些發展中國家,許多農村家庭一般都面臨著生活生產方面的壓力,如沒有農作物保險、失業保險以及缺乏足夠的信貸支持。為了家庭利益最大化,在遷移者和其家庭之間,實際上存在著一個不明確的契約安排,即家庭會決定部分成員遷移或留守。一旦該家庭成員在城市穩定下來,他們就會為其家庭提供匯款(Remittance)保障。匯款對遷移勞動力家庭的重要性也為相關研究所證實[21-22]。其二是相對收入理論的運用。在此之前,杜森貝利(Duesenberry)[23]發現,與周圍收入水平高的人相比,收入水平低的人更容易對自己的經濟狀況產生不滿意感。斯塔克(Stark)[19]將相對收入理論引入到農村勞動力遷移研究中,認為個人或家庭進行城鄉遷移的原因是相對收入低,通過遷移可以改善個人或家庭在參照群體內(例如,自身所在的村莊)的相對收入地位。

國內外許多學者的實證研究結果表明,相對收入對農村勞動力遷移具有顯著影響。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[24]通過實證分析發現,參照群體內部家庭的相對貧困①在墨西哥移民到美國的過程中起著重要的作用。在控制了最初的絕對收入和遷移帶來的預期收入后,農村家庭參與國際移民的行為與相對貧困直接相關。斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)[25]基于墨西哥農村移民數據,研究發現如果把絕對收入考慮在內,與那些在同一村莊的收入分配中處于有利地位的家庭相比,相對貧困高的家庭更有可能進行國際移民。梅爾洪(Mehlum)[26]通過建立勞動力遷移的世代交疊模型研究農村勞動力向城市遷移的行為動因,結果表明潛在遷移者在決策時既考慮了外出絕對收入效益,也考慮了自身的相對貧困。蔡昉和都陽[7]發現,城鄉絕對收入差距與相對貧困同時構成農村勞動力遷移的動因,相對貧困顯著促進了勞動力遷移。陳芳妹和龍志和[8]的研究結果顯示,相對貧困對農民外出務工起顯著正向促進作用。維克斯特羅姆(Vickstrom)[27]利用非洲與歐洲之間移民的數據,通過工具變量方法估計了家庭財富和遷移的關系,發現群體內部收入不平等是影響移民的一個決定因素,相對貧困是移民的潛在動機。王湘紅等[28]通過使用2003—2006年農業農村部固定觀察點數據,克服了以往研究樣本量少以及變量設置不合理等問題,研究結果發現村內相對貧困狀態對外出務工產生了全面且顯著的正向影響,并且在滿足基本的外出所需資金之后,相對收入地位較低的家庭會傾向于外出務工。但與已有研究結論不同的是,任國強等[32]9利用2010年中國綜合社會調查數據,發現預期收入剝奪和收入剝奪①均對農村勞動力遷移起抑制作用。此外,部分研究還把相對收入的測度從單一的收入維度擴展到多重維度,例如,班達里(Bhandari)[30]將相對貧困定義為農戶擁有土地數量的多寡,發現擁有較少耕地的個人更有可能為了找工作而遷移。

參照群體的前后的變化會影響農村勞動力的再遷移。斯塔克和王(Stark and Wang)[31]認為,相對貧困引起的移民可以實現一種短期穩定狀態。遷移前往發達地區工作,能夠改善遷移者自身和家庭的經濟地位,但遷移一旦發生,其狀態不是穩定的,而是一個長期持續變化的過程。隨著農村遷移勞動力在城市就業和生活時間的推移,他們的參照群體也會逐步改變。如果進城務工勞動力將城市人口作為自己的參照群體,就可能是他們產生不幸福感或者相對貧困感的一個重要動因。感受到相對收入下降的農村遷移勞動力會考慮再次遷移或回遷[7,25,32]。我國農村勞動力存在反復遷移的現象,有關再遷移意愿的研究表明,返鄉勞動力回流是暫時性的,大部分仍會選擇再次遷移[33-34],但國內鮮有文獻從相對收入的角度探討農村勞動力的再遷移意愿。

改革開放以來,我國農村勞動力持續不斷地跨區域遷移的現象引起了學術界極大的關注,也為相對收入理論的運用提供了可檢驗的經驗事實和研究樣本。總體來看,關于相對收入對農村勞動力遷移的影響還存在一定的改進空間。第一,現有研究大多使用抽樣調查數據,但存在平均調查戶數較少的情況,雖有助于了解整個農村的總體收入分布狀況,卻無法提供該地區農村群體內部收入不平等的真實情況。第二,遷移和再遷移意愿是明顯不同的,相對收入對這兩者的影響是否相同有待驗證。第三,近年來,我國農民工遷移發生明顯變化,采用新的數據開展相關研究有利于政策完善。

二、研究設計

基于2016—2018年在河南省、陜西省收集的返鄉農村勞動力整村全戶調查數據,根據研究需要,本文將進一步選取合適的變量和實證模型,實證檢驗相對收入對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響。

(一)實證方法

依據斯塔克和泰勒提出的分析框架[24-25],本文采用Logit模型分析相對收入對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響。

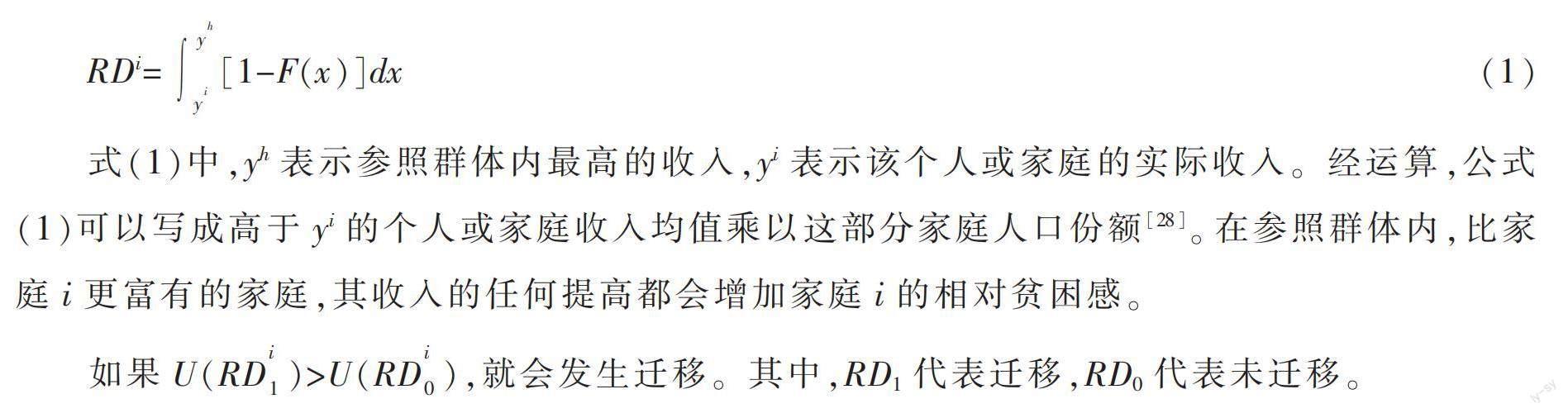

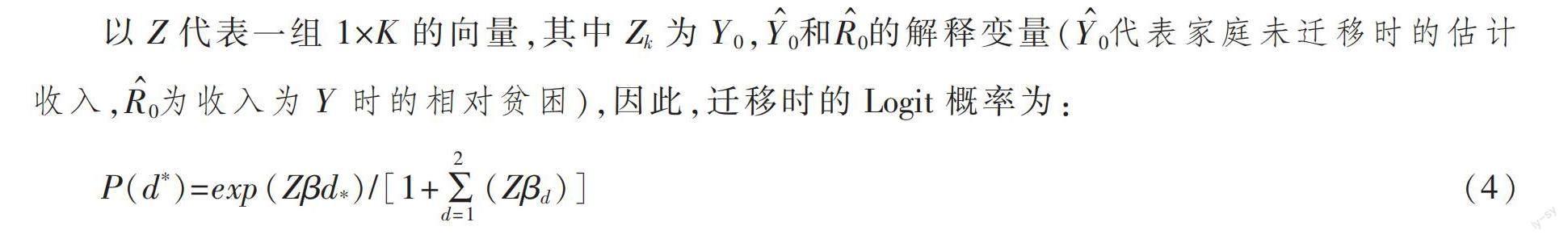

斯塔克和泰勒假設:遷移者所在參照群體內存在一個連續的收入分布函數,收入范圍為[x,△x],設F(x)是參照群體內收入的累積分布函數,那么1-F(x)是收入高于x的家庭的百分比。根據假設,相對貧困感是收入大于x的家庭比例的遞增函數,g[1-F(x)]表示衡量相對貧困的函數,其中g(0)=0且g'>0。為了方便討論,假定g[1-F(x)]=1-F(x)。因此,收入為yi的家庭的相對貧困為:

式(1)中,yh表示參照群體內最高的收入,yi表示該個人或家庭的實際收入。經運算,公式(1)可以寫成高于yi的個人或家庭收入均值乘以這部分家庭人口份額[28]。在參照群體內,比家庭i更富有的家庭,其收入的任何提高都會增加家庭i的相對貧困感。

如果家庭某一成員遷移到目的地d,則該家庭的收入可表示為:Yd=Y0+Wd=Y0+fd(Xd),其中,Y0是家庭成員在沒有遷移的情況下的收入;d=1(有遷移)和d=0(未遷移);Xd代表影響該家庭是否遷移的其他變量,包括家庭成員個人特征,如性別、年齡、教育程度和外出工作經驗,也包括家庭特征,如家庭社會資本稟賦、家庭耕地數量、家庭絕對收入水平等。

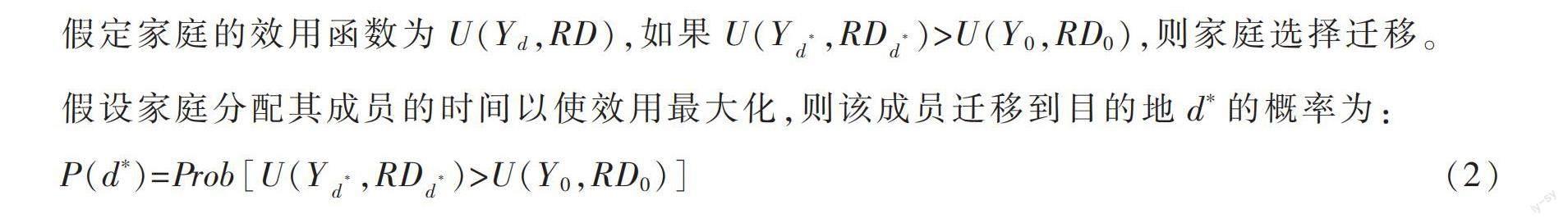

假設家庭分配其成員的時間以使效用最大化,則該成員遷移到目的地d*的概率為:

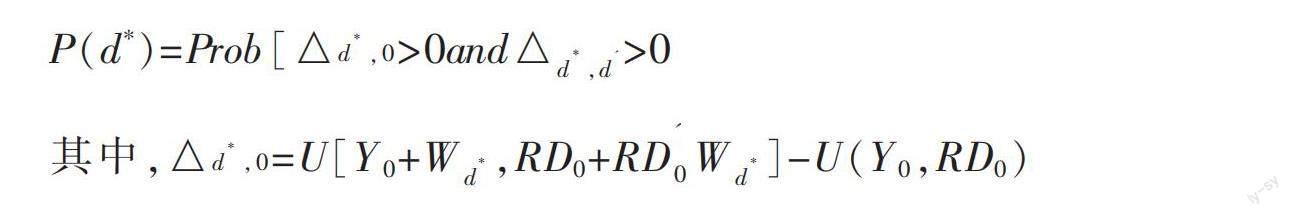

對公式(2)中的Y0作泰勒展開,可得:

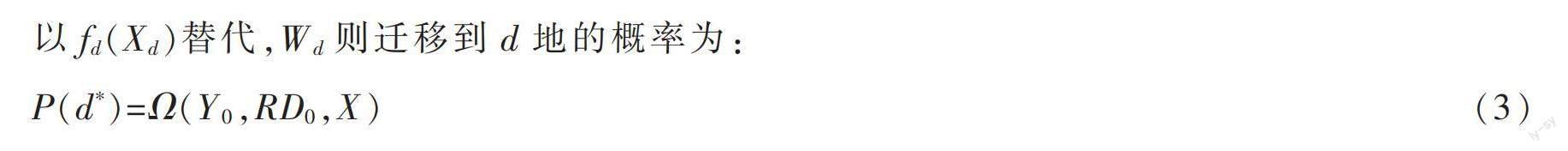

以fd(Xd)替代,Wd則遷移到d地的概率為:

其中,βd是一組1×K的向量,bd,k是k與遷移目的地d有關的系數。如果不遷移時,其Logit概率為:

(二)測度指數

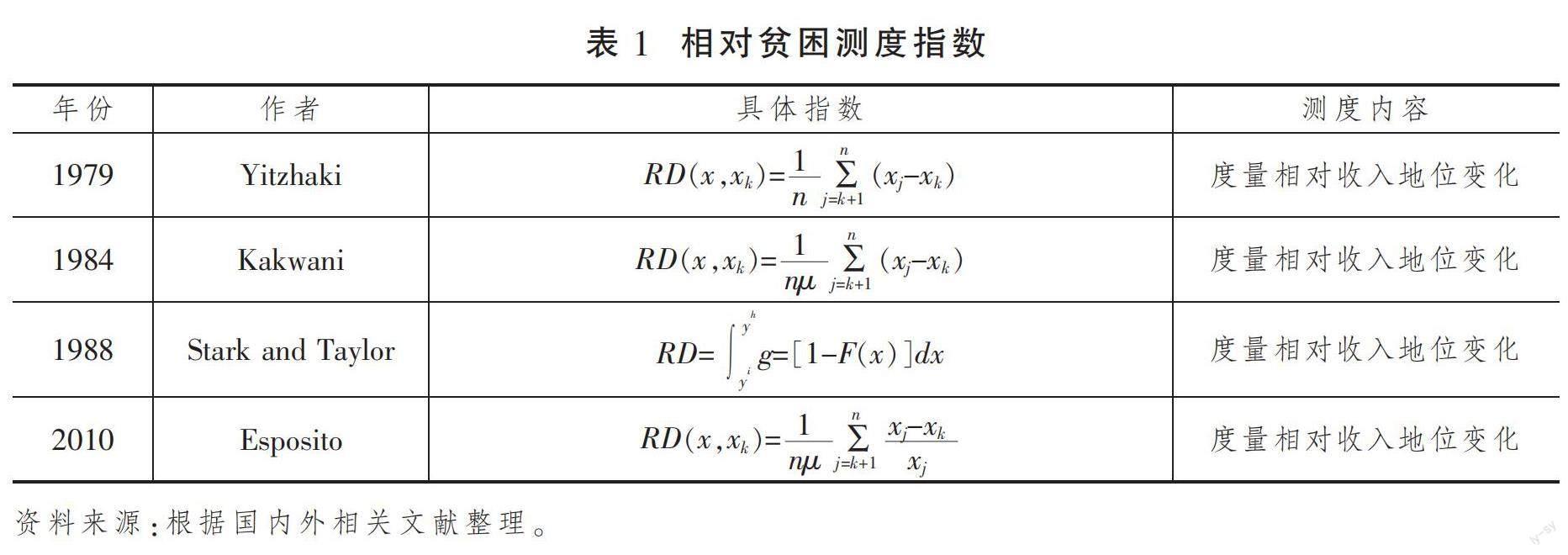

為量化個體相對收入,相關學者提出了不少測度指數。以收入為維度,比較有代表性的指數有伊茨哈基(Yitzhaki)指數、卡克瓦尼(Kakwani)指數、斯塔克和泰勒(Stark and Taylor)指數和埃斯波西托(Esposito)指數等(表1)。

為了選取合適的測度指數,參考任國強等[35]、任國強和尚金艷[36]的研究結果,設置相關性質,在比較分析各類指數優缺點的基礎上選擇本文的指數。

1.非負遞減性

RD(x,xk)是非負的且在收入群X中是嚴格遞減函數,即如果xk>x1,則RD(x,xk)<RD(x,x1)。滿足這一條件的指數有:伊茨哈基指數、卡克瓦尼指數、斯塔克和泰勒指數和埃斯波西托指數。

2.正規性

RD(x,xk),即RD取值在0和1之間。滿足這一條件的指數有:卡克瓦尼指數和埃斯波西托指數。

伊茨哈基[37]證明,個人的相對貧困來源其與參照群內收入更高者的比較,但是伊茨哈基指數和斯塔克和泰勒指數沒有分布區間限制,不滿足正規性。當樣本數據過大且為離散時,計算出來的RD值將會過大,不便于不同群體間收入不平等的比較。

有研究證明[38],伊茨哈基指數是一個具有基尼系數內涵的群間不平等指標,但它的最大值可能大于1,不具備基尼系數的值域[0,1],因而,在實際研究中卡克瓦尼指數應用更為廣泛。另一方面,本文的數據來自不同年份和地區開展的農村入戶調查,為了最大程度科學測度和比較不同地區群體間的收入不平等,本研究采用卡克瓦尼指數作為相對貧困的測度指數,同時選擇埃斯波西托指數作為本文穩健性檢驗的方法。

(三)數據來源

本文的數據來自2016—2018年期間在河南省和陜西省開展的3次農村入戶調查。第1次調查于2016年9月在河南省汝陽縣進行,第2次調查于2017年9日在河南省清豐縣進行,第3次調查于2018年8月在陜西省渭南市大荔縣、咸陽市長武縣和寶雞市千陽縣進行。調查方式均為整村全戶調查,其中第1次和第2次調查是整行政村調查,為了提高樣本的代表性,第三次調查將調查單元放到自然村(組)的層面。具體地,在3個縣內分別選擇2個鎮,每個鎮內選擇兩個行政村,每個行政村內隨機選擇1個自然村(組)作為樣本村,共計12個自然村。具體調查方式為入戶面對面問卷訪談,問卷涉及農戶個人及家庭的基本特征、家庭收入來源、家庭支出構成及家庭擁有耕地或非耕地資源等情況;與遷移有關的變量包括被訪者首次外出年齡、外出次數、跨省流動經歷、家人隨遷情況、外出期間的就業特征、收入狀況、再遷移意愿等。參照國家統計局的規范,本文將戶籍仍在農村,年齡在16周歲以上65周歲以下的勞動力定義為農村勞動力。3次調查共計獲得925個樣本,實證前本文對數據進行了處理,在剔除存在信息缺失和異常值的樣本后,最終用于實證研究的有效樣本量為900個。

迄今還沒有基于整村全戶調查數據分析相對收入對農村勞動力遷移的研究①,盡管本文的數據只能反映河南和陜西調查地區的情況而不能代表全國,但對本文研究問題的分析,可以為中西部地區農村勞動力遷移和再遷移意愿提供更為可靠的實證依據。此外,需要說明的是,2018年后國內外環境發生深刻變化,尤其是2020年突如其來的新冠疫情對我國農村勞動力的就業及其遷移行為產生了顯著影響。由于現有數據沒有將這一沖擊涵蓋在內,因此本文的研究結論和政策建議是否仍然具有普適性有待進一步探討。

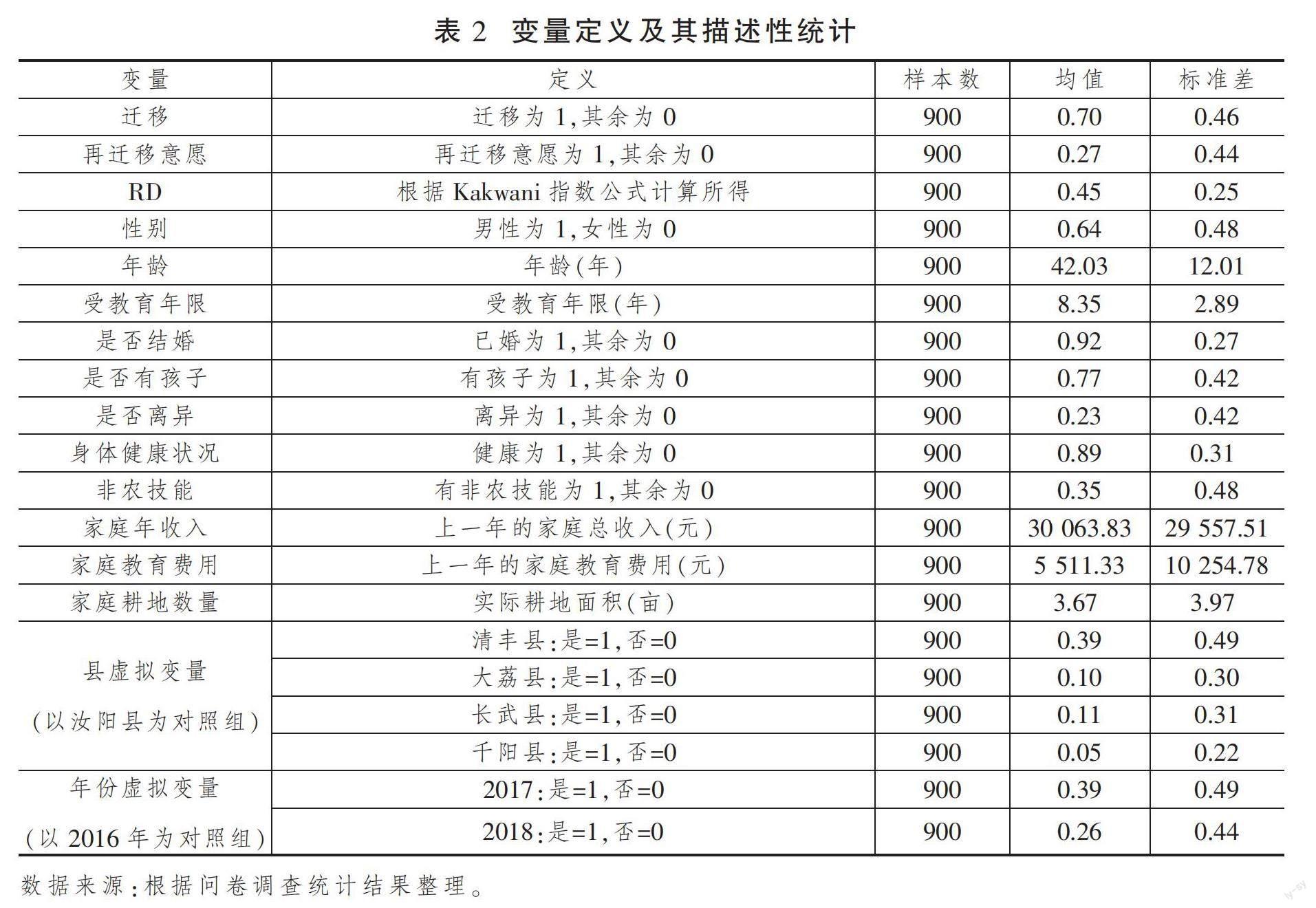

(四)變量選擇及描述

1.被解釋變量

本文選擇的被解釋變量有兩個:第一,遷移。根據問卷,本文將當年跨區縣外出超過3個月且以務工就業為目的的行為定義為遷移。有遷移賦值為1,沒有遷移賦值為0。第二,再遷移意愿。根據問卷,我們將今后是否打算離開本區縣且以務工就業為目的定義為再遷移意愿。有再遷移意愿賦值為1,沒有再遷移意愿賦值為0。

2.核心解釋變量

借鑒已有研究的思路,本文選取卡克瓦尼指數計算出相對貧困(RD)來刻畫樣本的相對收入。

3.控制變量

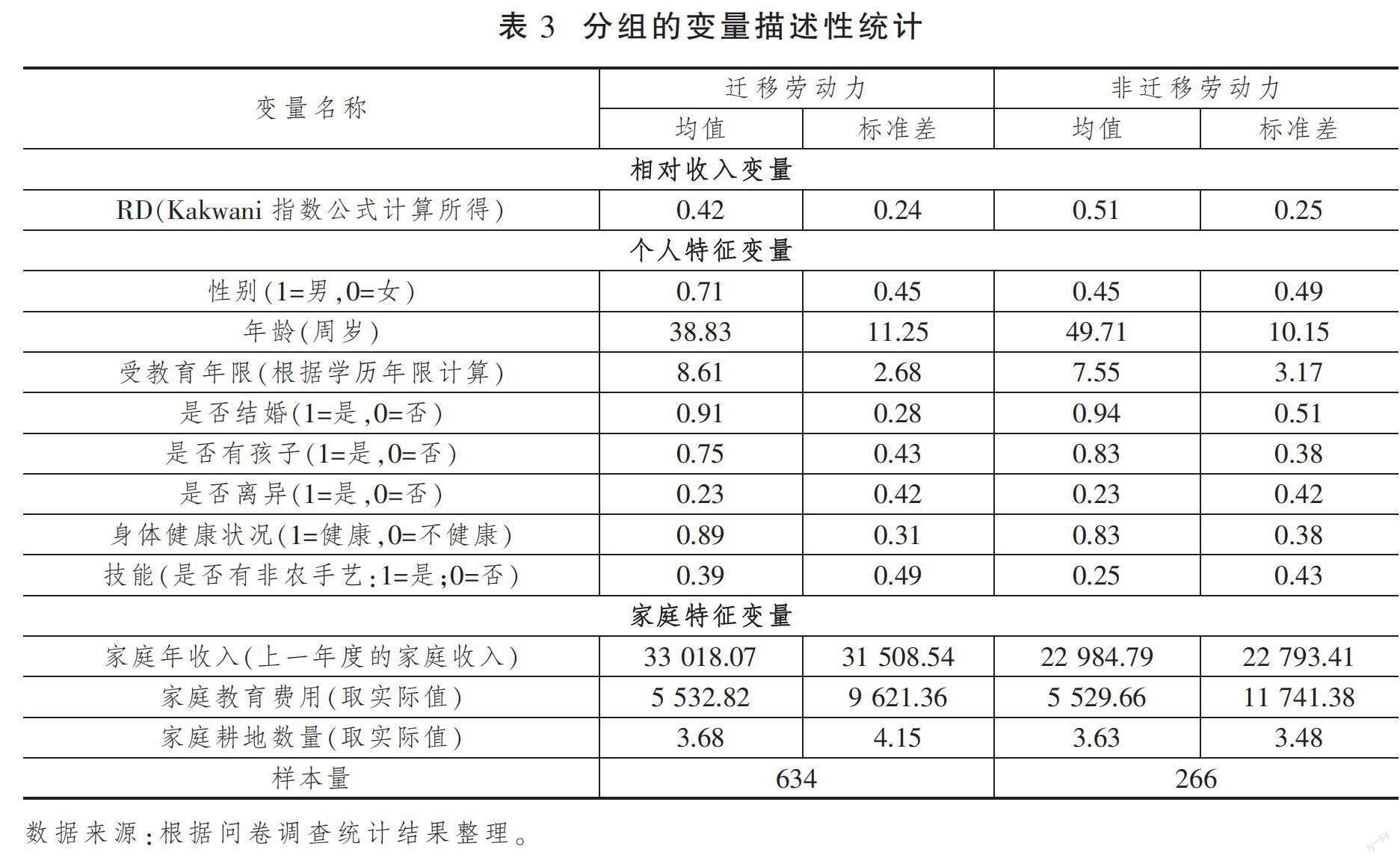

借鑒已有研究,本文設置了4類影響勞動力遷移的變量,包括個人特征、家庭特征、縣虛擬變量和年份虛擬變量等。表2為各變量的定義和描述性統計結果。另外,我們將所有樣本按遷移經歷分成遷移勞動力和非遷移勞動力。表3為分組的描述性統計結果。

本文主要解釋變量的方差分析結果表明,樣本遷移勞動力與非遷移勞動力的部分特征存在顯著差異②。具體來看(表3),遷移勞動力占勞動力總數的比重為70.4%。從個人特征來看,遷移勞動力中男性多于女性;遷移勞動力的平均年齡低于非遷移勞動力,這與全國的情況相符,根據《2019年農民工監測調查報告》,截至2019年,農民工平均年齡40.8歲,1980年及以后出生的新生代農民工已成為農民工的主體,占全國農民工總量的50.6%;遷移勞動力的受教育年限和掌握非農技能的比重均高于非遷移勞動力,這也符合相關研究結論,即教育和培訓等人力資本的提升有利于推動農村勞動力遷移。從家庭特征來看,遷移勞動力的家庭年收入高于非遷移勞動力;家庭教育費用支出和戶均耕地面積也均略高于非遷移勞動力,但相差不大。從相對貧困(RD)狀況來看,遷移勞動力的相對貧困均值低于非遷移勞動力,這一點跟直覺不太相符,后面會進一步討論。

(五)計量模型設定

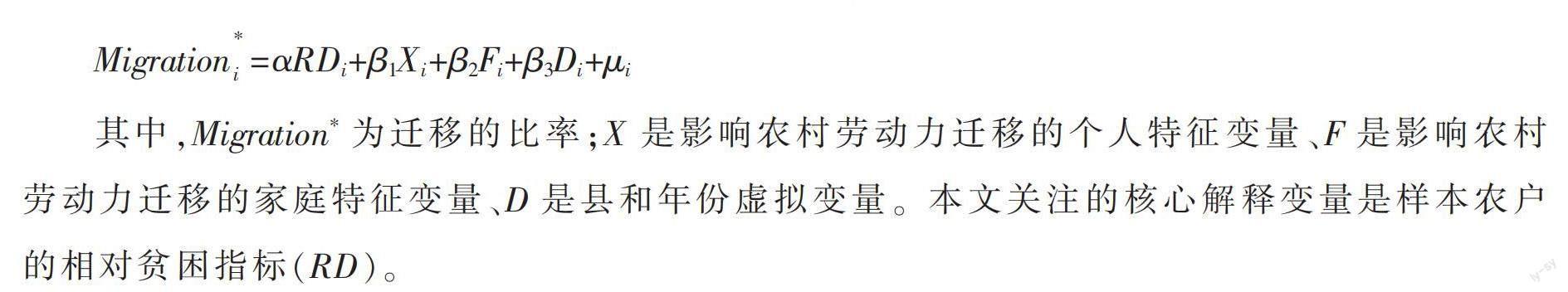

由于被解釋變量為二分類變量,故本文采用Logit模型。基本的回歸模型設定如下:

其中,Migration*為遷移的比率;X是影響農村勞動力遷移的個人特征變量、F是影響農村勞動力遷移的家庭特征變量、D是縣和年份虛擬變量。本文關注的核心解釋變量是樣本農戶的相對貧困指標(RD)。

三、實證結果分析

本文采用的是河南和陜西省返鄉農民工2016、2017和2018年的跨省區入戶調查混合截面數據。鑒于樣本的異質性和可比性,我們分別采用全樣本和分三個年份的截面數據考察相對收入對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響。

(一)全樣本的回歸結果

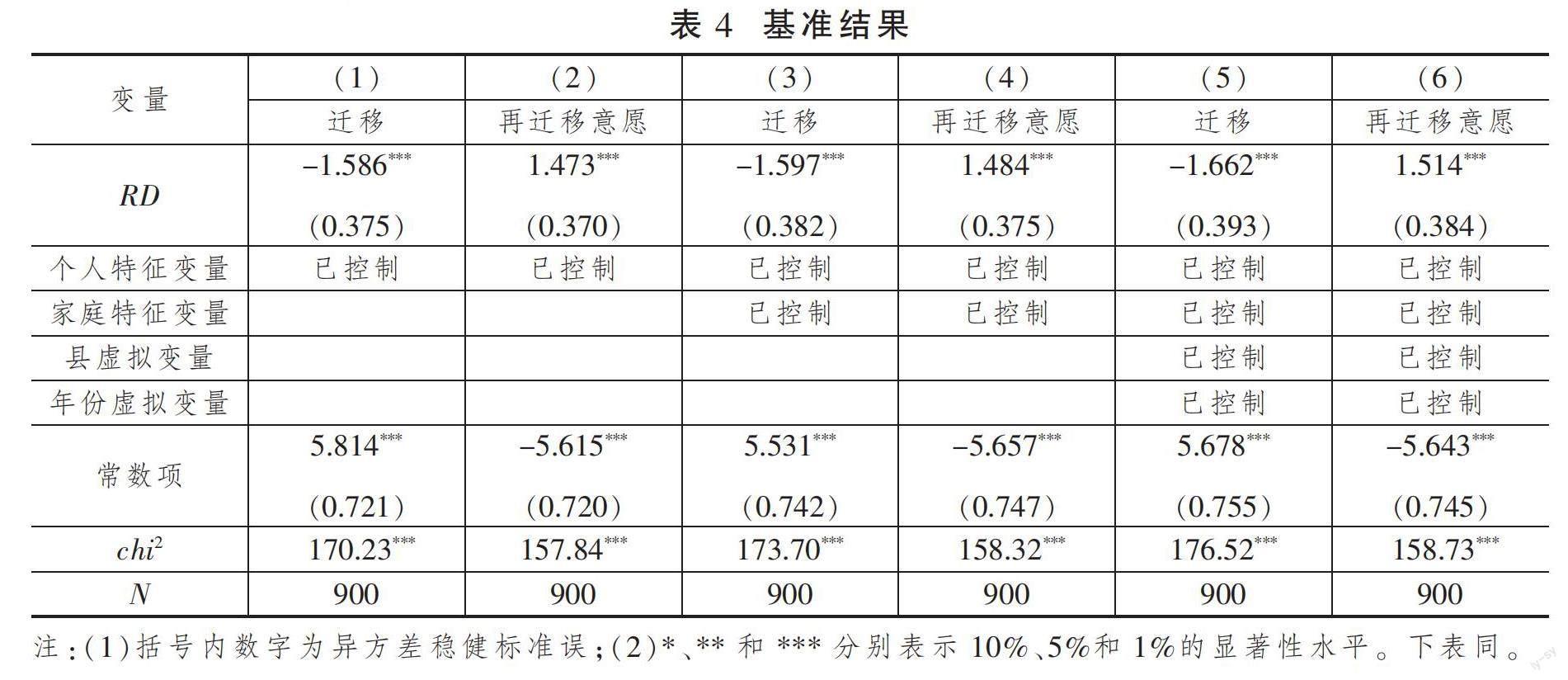

1.基準結果

本文的RD是根據受訪者的家庭年收入計算而來,二者可能存在相關性。經過相關性檢驗,發現家庭年收入和RD具有較強的相關性(在1%水平上顯著)。因此,下文的分析均剔除家庭年收入后進行Logit回歸。

我們估計了全樣本中相對貧困對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響,結果見表4。可以看出,RD對遷移有顯著負向影響,對再遷移意愿有顯著正向影響。總體而言,RD對農村勞動力遷移和再遷移意愿均產生了顯著不同影響,其緣由留待后文檢驗和討論。

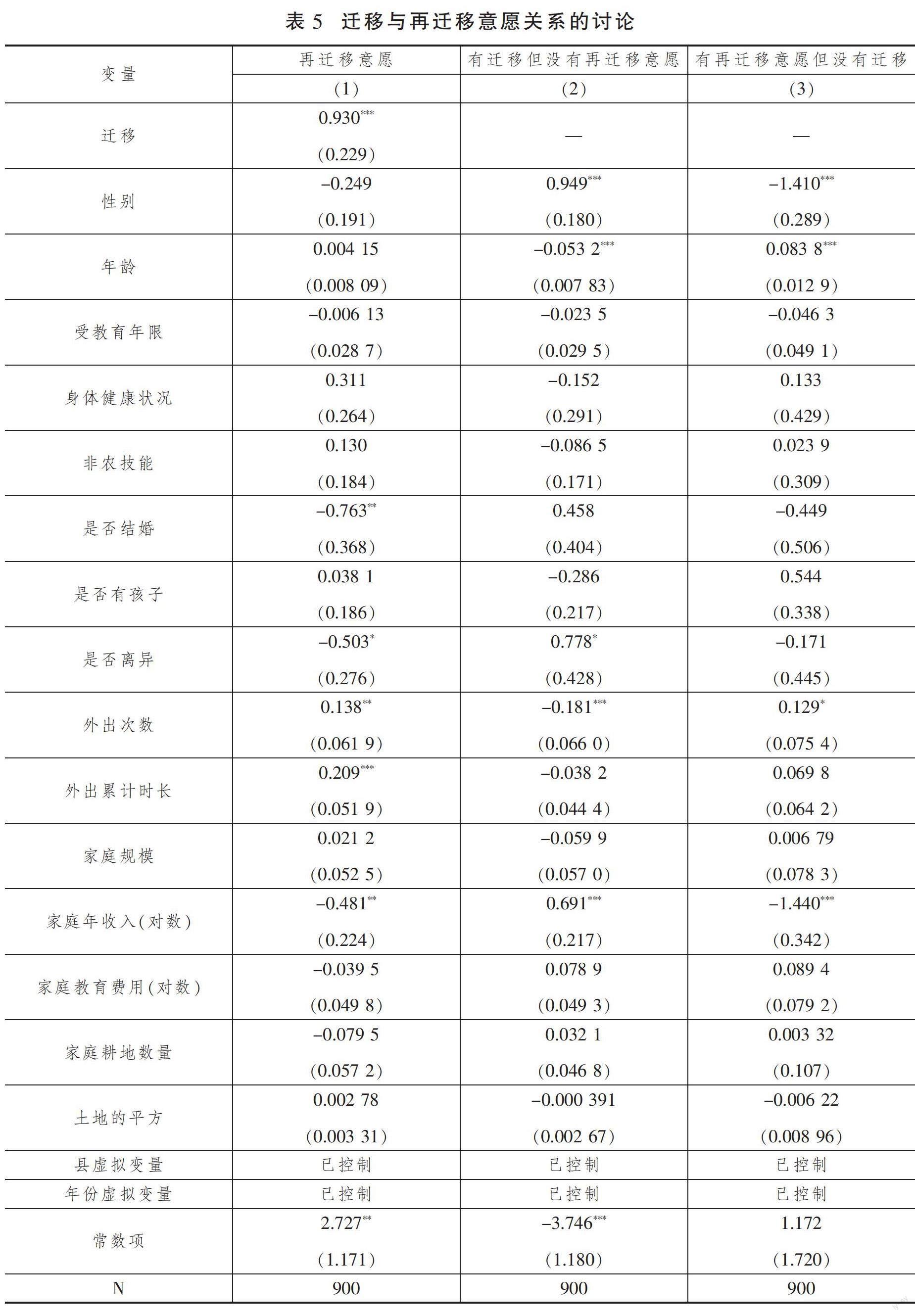

2.遷移和再遷移意愿關系的討論

如前所述,本文將農村勞動力遷移細化為遷移和再遷移意愿兩個方面,因此有必要討論二者的聯系與區別。在討論二者的聯系時,我們將再遷移意愿作為因變量,遷移作為核心解釋變變量,運用Logit回歸模型進行估計(見表5第(1)列),結果顯示再遷移意愿與遷移之間有高度的相關性,但并非完全相關,這表明樣本中存在再遷移意愿與遷移不一致的情況。為此,我們進一步將這些再遷移意愿與遷移不一致的樣本識別出來,把總體的樣本分成三類:有遷移但沒有再遷移意愿的,有再遷移意愿但沒有遷移的,剩余的遷移和再遷移意愿一致的,同樣采用Logit回歸方法識別哪些因素導致了遷移與再遷移意愿的不一致,據此討論二者的區別。具體地,我們定義“有遷移但沒有再遷移意愿”和“有再遷移意愿但沒有遷移”兩個二值變量,將個人特征、家庭特征等控制變量納入回歸模型,結果見表5第(2)、(3)列。

在表5第(1)列,我們發現在控制了個人特征以及其余控制變量后,遷移這一變量的估計系數為0.930,且在1%水平上顯著,也即說明二者有顯著的相關性。表明當期有遷移的農村勞動力,有很高的概率會選擇再次遷移,這和現有的研究結論相符[33-34]。在模型(2)、(3)中,性別、年齡和家庭年收入顯著影響勞動力的遷移和再遷移意愿,但對二者的影響方向不同。以家庭年收入變量為例,影響農村勞動力遷移的一個經濟因素是遷移成本。遷移成本既包括交通成本、工作搜尋成本、適應新環境的心理成本,也包括政策約束帶來的家庭搬遷成本[39]。家庭收入高的勞動力往往更有能力支付遷移成本,消除遷移顧慮,從而提高了遷移的可能性。因此,對有遷移但沒有再遷移意愿的勞動力來說,他們選擇遷移的概率更高。另一方面,受宏觀經濟社會環境和就業政策變化影響,出于各種原因選擇返鄉的農民工數量眾多,但實際上,返鄉農民工在其打工經歷中獲得了物質財富、提高了人力資本,積累了就業經驗[40],因而,部分返鄉勞動力回流后選擇直接在當地就業甚至創業,如果在當地已經能夠獲取穩定的收入來源,就可能在一定程度上減弱了勞動力的再遷移動力,因此,對有再遷移意愿但沒有遷移的勞動力而言,雖然有再遷移意愿,卻沒有實際的遷移行為。

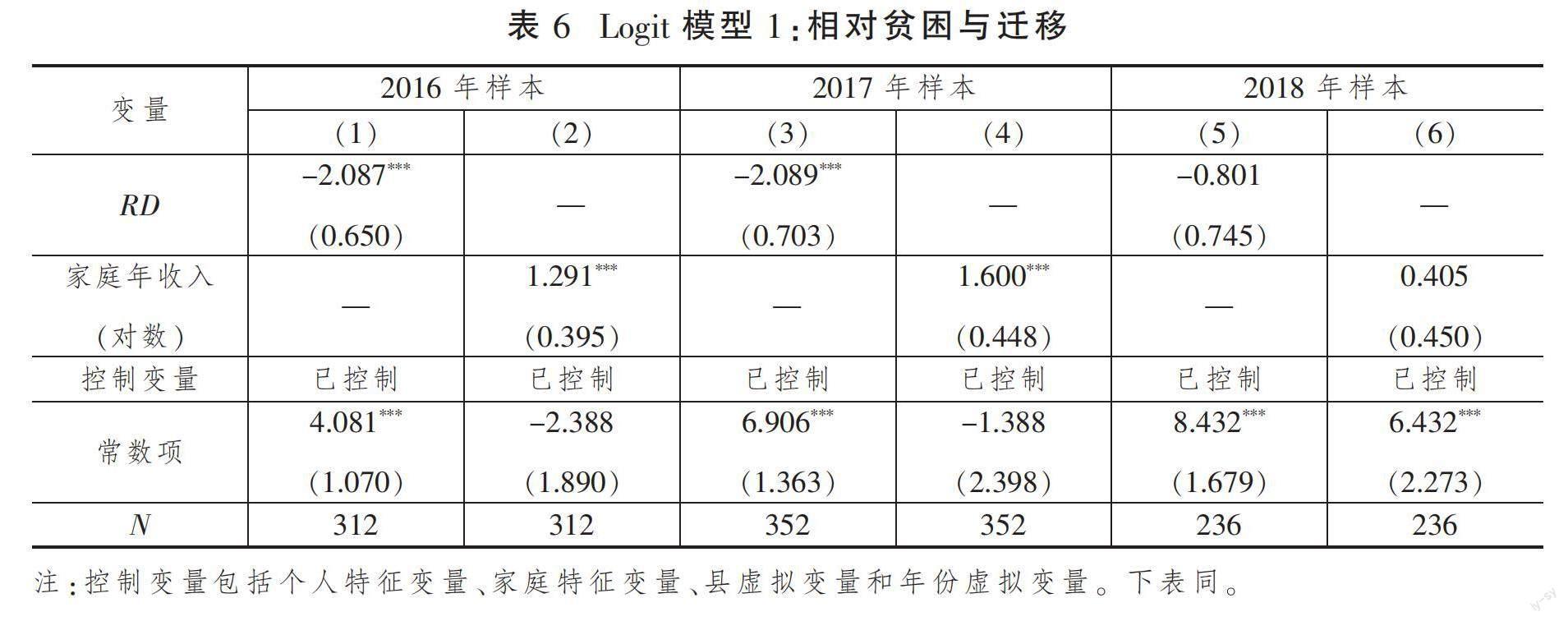

(二)分樣本的回歸結果

1.Logit模型1:相對貧困與遷移

首先按年份分成三組樣本,再將RD和家庭年收入分別與其他控制變量進行穩健標準誤Logit估計,共得到6個回歸模型。估計結果見表6。

剔除了家庭年收入變量后,RD與遷移的關系在(1)、(3)和(5)列中都是負相關,但只有(1)、(3)列通過了顯著性水平為1%的檢驗,這一結果與預期不符,并與已有研究結論不同。可能的解釋是:一方面與我國農村勞動力動態遷移的特點有關,我國農村勞動力外出務工屬于短期行為,目前具有遷移的勞動力很可能在上一年也具有遷移行為,這樣他們的家庭收入就會比沒有遷移的家庭相對較高,造成了相對貧困與遷移負相關[29];另一方面,我國農村勞動力遷移是個人決策和家庭決策相結合的結果,遷移勞動力獲得收入后通過匯款降低家庭留守成員的相對貧困感。研究指出,外出務工勞動力承擔了一部分農村家庭的保障功能,匯款對于改善農村家庭的生產、生活條件以及抑制農村內部收入差距的擴大發揮了巨大的作用[41-42]。

就其他控制變量而言,家庭年收入與遷移正相關,在剔除了RD后的模型(2)和(4)中通過了1%的顯著性檢驗。研究認為,實現家庭收入最大化是農民工外出務工的內在動力。對農民來說,務工收入能夠滿足農村大額現金消費的需求[43]。

2.Logit模型2:相對貧困與再遷移意愿

前文的研究結果表明,RD對農村勞動力遷移具有顯著的負向影響。斯塔克和泰勒[25]的研究表明,具有遷移經歷的研究對象會根據參照群體的改變而發生再遷移。因此,本文采用再遷移意愿表征下期遷移,以進一步考察相對貧困對農村勞動力再遷移意愿的影響(表7)。

表7報告了相對貧困影響勞動力再遷移意愿的結果。在模型(1)和(3)中,RD的系數分別是2.005、1.606,并且在1%的水平下顯著,這表明相對貧困對農村勞動力的再遷移意愿有顯著的正向影響,符合我們預期的研究假設,即相對貧困程度越高,外出動機越強。我們認為參照群體前后的改變是重要原因。從農村勞動力遷移的特征來看,我國農村勞動力流動表現出與其他國家類似過程的最大不同點在于,它是一個既有流出又有回流的過程[44]。我國農村勞動力的遷移是一個雙向、往復的循環過程,上期遷移帶來的經濟地位的改變會影響農村勞動力下期的遷移意愿。在當期,遷移者不論是選擇繼續遷移或者留鄉發展都是基于自身家庭經濟情況的考量。換言之,上期在外務工的遷移勞動力或者返鄉回流的勞動力與沒有外出的家庭相比擁有更高的經濟收入,因而他們的相對貧困感更低,造成了相對貧困與遷移負相關。與此同時,相對貧困總是相對于特定的參照群體而言的,當期的農村勞動力,無論是已經外出還是留鄉就地工作,會趨向與同村或同一社區的群體相比較,因而感受到相對貧困的農村勞動力的再遷移意愿就越強烈。

值得注意的是,表6和表7顯示2016、2017與2018年的回歸結果相比存在明顯差異。我們認為,這是由于區域勞動力遷移的異質性所致。長期以來,受區域經濟社會、地理環境和文化傳統等因素影響,陜西省農村勞動力遷移以省內為主且遷移率低。據統計資料顯示,2017—2019年陜西農民工數量從744.7萬人增至766.7萬人,但流動仍以省內為主。其中,2017年42.7%的外出農民工集中在省會城市,27.7%集中在地級市,18.9%集中在縣市城區。而2019年有41.3%的外出農民工集中在省會城市,26.0%集中在地級市,有22.7%集中在縣級城市①。對于以陜西省為代表的西部地區勞動力遷移現象,有學者認為,對于西部地區而言,因東西部地區之間存在較長的空間距離,農村遷移者面臨一定的遷移成本,同時又由于其長期以來農業勞動力隱蔽失業較高,形成對閑暇的較強偏好,因而遷移所造成的效用較多地抵消了收入提高所增加的效用[14]。

(三)內生性問題的處理

RD對農村勞動力遷移和再遷移意愿影響的實證分析可能存在內生性問題:如前所述,本文的相對貧困指數(RD)是基于家庭總收入計算而來,而勞動力遷移時所獲得的工資性收入又計入家庭收入中,這樣可能導致互為因果問題,則解釋變量產生內生性問題。因此,本文借鑒斯塔克和泰勒[23]的思路,用農村勞動力未遷移時的推算收入(Imputed income)計算的相對貧困指數(RDIV)作為實際相對貧困指數(RD)的工具變量。具體而言,估計勞動力選擇不遷移時可獲得的反事實收入,其計算過程如下[28]:以樣本村當地勞動力日平均工資乘以遷移勞動力外出天數,得到勞動力如果沒有外出的推算收入,并加總到家庭收入中,得到家庭的推算收入,最后計算出未遷移時推算的RDIV。

采用推算收入作為工具變量基于以下三點考慮:一是滿足工具變量相關性的條件,RDIV和RD都包含了除推算收入和工資性收入以外的其他收入信息,因此RDIV和RD滿足相關性條件;二是符合工具變量外生性的假設要求,我國勞動力市場因戶籍制度而存在城鄉分割,農村勞動力外出務工大多從事二、三產業,其工資與當地本村務農勞動工資不相關,由推算收入計算出的RDIV與農村勞動力遷移和再遷移意愿不相關,滿足外生性的條件;三是考慮數據可得性。我們在入戶調查時,問卷涉及農戶個人及樣本村的一些經濟狀況信息。綜上,采用推算收入RDIV作為工具變量在邏輯上具有合理性。

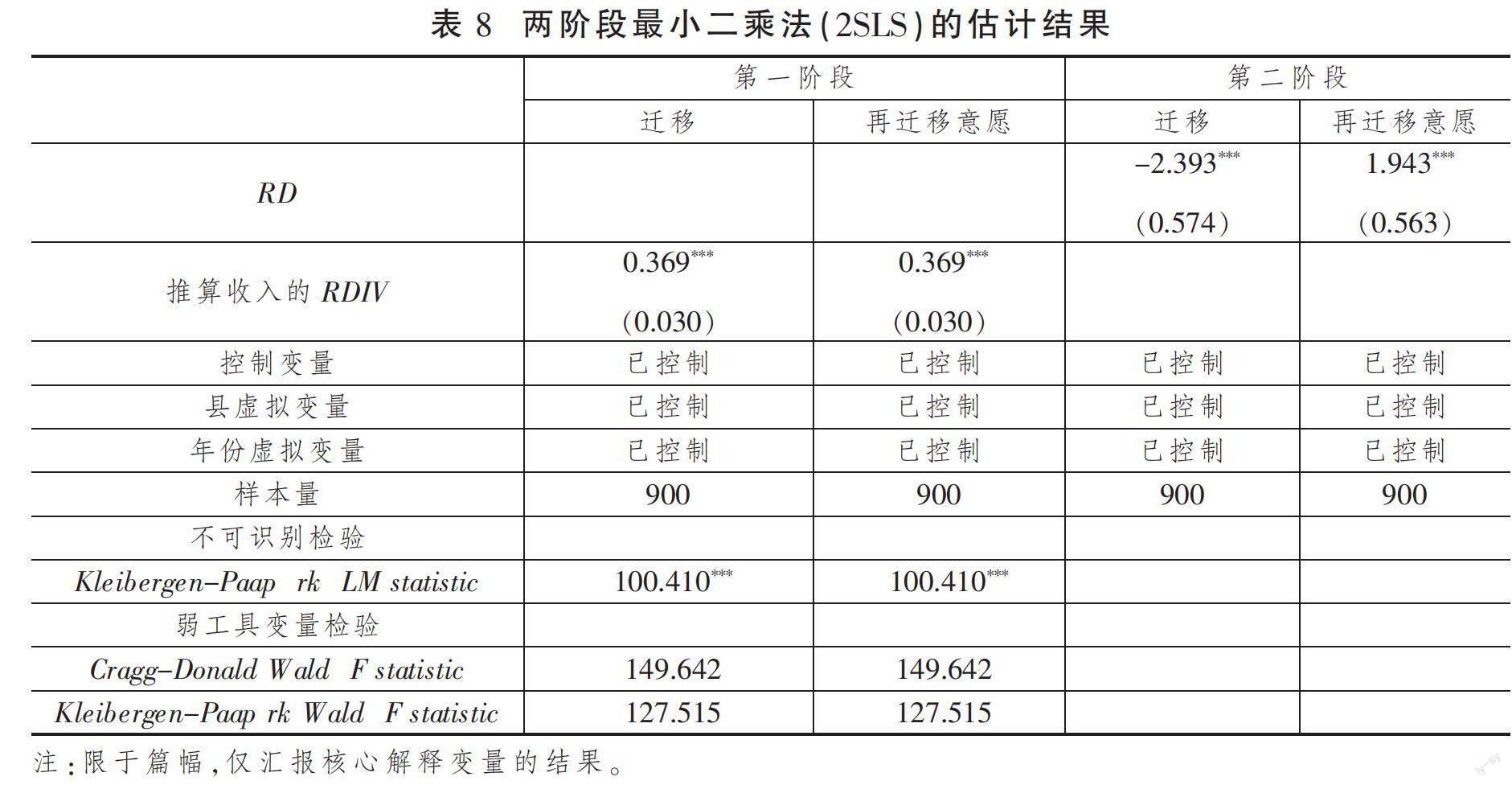

需要說明的是,根據已有文獻,當工具變量存在“恰好識別”的情況,很難從統計上驗證工具變量的外生性,本文符合這一情況,因而僅進行不可識別檢驗和弱工具變量的檢驗。我們采用兩階段最小二乘法(2SLS)進行估計,并出于大樣本考慮,使用全樣本數據,得到以下結果(表8)。

表8報告了使用工具變量后的兩階段最小二乘法的估計結果。第一階段回歸結果表明,推算收入的RDIV和內生變量(RD)顯著正相關,滿足相關性假設。第二階段的回歸結果顯示,RD對農村勞動力遷移具有顯著負向影響,對再遷移意愿具有顯著的正向影響,這和基準回歸結果一致。

不可識別檢驗的LM統計值對應的p值為0.000,在1%水平上拒絕了“工具變量不可識別”的原假設。同時,Cragg-Donald Wald F statistic和Kleibergen-Paap rk Wald F statistic的弱工具變量檢驗結果顯示,二者皆大于10%水平上的臨界值,表明模型不存在弱工具變量問題。綜上分析,說明本文所選取的工具變量能夠較好地控制內生性問題。

四、穩健性檢驗

前文回歸結果表明,RD對農村勞動力遷移具有顯著負向影響,對再遷移意愿具有顯著正向影響。為了驗證以上結論的穩健性,本文對回歸結果進行若干穩健性檢驗。

(一)分組:個體特征的異質性

家庭收入水平是影響農村勞動力遷移的重要因素。本文參考王湘紅等[28]的分組方法,即選取年收入在2 000元以上(至少滿足1個月以上的基本生活支出)的樣本進行相同的回歸分析,結果如表9第(1)列所示,可以發現:在2016—2017樣本中,RD對農村勞動力遷移有顯著負向影響,對再遷移意愿有顯著正向影響,估計結果是穩健的。說明了在滿足基本的生活條件后,當前在村內感受到相對收入不足的家庭,會產生強烈的再遷移意愿。同樣,通過對樣本的年齡、受教育程度和家庭規模進行分組,結果表明RD對遷移仍然有顯著負向作用,對再遷移意愿有顯著正向作用(見表9,1~4行)。

(二)更換新的測度指數:埃斯波西托指數

除了卡克瓦尼指數外,埃斯波西托指數同樣滿足非負遞減性和正規性,適合做對比研究。本文通過逐步放入個人特征變量、家庭特征變量等方法進行相同的Logit回歸。結果表明,總體而言,RD對農村勞動力遷移和再遷移意愿均呈顯著影響(見表10,1~4列)。

五、研究結論和討論

本文基于相對收入理論,利用2016—2018年在河南省和陜西省收集的返鄉農村勞動力整村全戶調查數據,運用Logit模型實證檢驗了RD對農村勞動力遷移和再遷移意愿的影響。與以往研究相比,本文研究結論的不同之處在于,相對收入對農村勞動力遷移具有顯著的負向影響,而對再遷移意愿則有顯著的正向影響,且結論是穩健的。

相對收入理論的基礎是確定一個可比較的參照群體[45]。在以同村或同一社區居民作為參照群體的前提下,如果群體內部之間的收入差距擴大,感受到相對貧困的勞動力可能產生遷移動機,而在城鎮務工的遷移勞動力往往沒有感受到相對貧困,原因在于他們不把城鎮居民當作自己的參照群體。因而,在參照群體改變之前,盡管遷移勞動力的相對收入不如城鎮居民,但這種相對收入差距不會構成他們再遷移的動機[7]。但是,我國的城鄉二元經濟結構客觀上為城鎮和農村居民提供了一個天然的比較對象[45],隨著遷移勞動力逐漸融入城鎮生活并遠離原有的農村生活環境,他們的參照群體也會逐步改變。如果這部分遷移勞動力將城鎮居民作為自己的參照群體,收入差距的擴大將對農村低收入群體產生更大的激勵,于是,再遷移將會成為他們的行為選擇[7]。

當前,我國已全面建成小康社會,歷史性地消除了絕對貧困,實現了第一個百年奮斗目標,邁向了實現共同富裕的新征程。然而,現階段城鄉之間、農村不同群體之間、不同地區農村之間仍然存在明顯的以收入水平為核心的差距,尤其是農村群體內部的相對收入差距高于城鎮居民群體內部的差距。因此,推動農民農村共同富裕被作為重大政策目標之一[46]。而繼續推進城鎮化,讓更多農村勞動力進入城市就業,獲得城市戶籍并享受基本公共服務,是縮小城鄉收入差距的重要途徑。本文的研究表明,如果一個村莊內的相對貧困差距較大,將會促進農村勞動力再遷移意愿的提升,為城鎮化的繼續推進提供動力。同時,這也將提高相對貧困家庭的收入,改善村莊內的收入分配狀況。但要實現以上目的,仍然需要作出必要的政策改進。具體而言,需要從三個維度綜合考慮:

首先,農村方面。一是持之以恒提高農村居民收入,縮小農村內部的收入差距。外出務工的工資性收入是農村居民收入的主要來源,對縮小農村內部收入不平等有顯著改善作用。為此,需要完善公共就業服務促進農村居民充分就業,持續增加工資性收入,改善農村內部的收入不平等狀況。二是落實收入分配制度改革,加大面向農村農民的收入再分配政策力度。現有研究發現,收入再分配政策力度不足是我國居民收入不平等的主要原因,特別是面向農民的再分配力度尤其過小[46-47]。2021年,中央提出“構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排”,為促進共同富裕指明了方向[48]。為此,應加大面向農村農民的公共轉移支付的再分配力度,減緩農村群體內部收入不平等的進一步擴大,降低農村居民的相對貧困感。與此同時,要建立更加完善的社會保障制度,縮小社會保障制度的差異性,加大對低收入人群和相對貧困人口的轉移支付力度[49]。三是健全農村低收入人口常態化幫扶機制,關注農村特殊困難群體。在“后脫貧攻堅時代”,應常態化幫扶農村低收入群體,對于農村困難的家庭,仍需要進一步提供農村醫療、失業保險等社會保障。四是對于群體內部收入不平等狀況嚴重而遷移率不高的農村地區而言,應積極探索解決相對貧困的長效機制。

其次,城市方面。為改善城鄉群體間的收入分配狀況,降低進城務工勞動力在城市感受到的不平等,最主要的政策著力點是逐步推進以農民工市民化為核心的戶籍制度改革,保障農村遷移勞動力均等享有隨遷子女義務教育、醫療衛生、住房保障等城鎮基本公共服務。

最后,勞動者自身方面。針對勞動力存在再遷移意愿與遷移不一致的情況,應給予低人力資本的未遷移勞動力和部分返鄉回流勞動力適當幫助。對于這兩類勞動力群體主要的政策手段是加強職業技能培訓,提高勞動力的人力資本水平,縮小勞動者內部的收入差距。

參考文獻

[1]? 習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟? 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2022-10-26(01).

[2]? 習近平.扎實推動共同富裕[J].求是,2021(20).

[3]? 黃季焜.加快農村經濟轉型,促進農民增收和實現共同富裕[J].農業經濟問題,2022(7):4-15.

[4]? 謝玲紅,魏國學.共同富裕視野下縮小農村內部收入差距的現實挑戰與路徑選擇[J].經濟學家,2022(9):119-128.

[5]? 程名望,史清華,徐劍俠.中國農村勞動力轉移動因與障礙的一種解釋[J].經濟研究,2006(4):68-78.

[6]? 陳希,張兵.農村勞動力遷移到底由什么決定[J].農業經濟,2006(6):58-59.

[7]? 蔡昉,都陽.遷移的雙重動因及其政策含義——檢驗相對貧困假說[J].中國人口科學,2002(4):3-9.

[8]? 陳芳妹,龍志和.相對貧困對農村勞動力遷移決策的影響研究——來自江西的經驗分析[J].南方經濟,2006(10):62-68.

[9]? 厲以寧.農民工、新人口紅利與人力資本革命[J].改革,2018(6):5-12.

[10]? LEWIS, W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester school of economic and social studies, 1954, 22(2): 139-191.

[11]? RANIS G, FEI J C. A theory of economic development[J]. American Economic Review, 1961, 51(4): 533-565.

[12]? TODARO M P. A Model of Labor Migration and Unemployment in Less Developed Countries[J]. American Economic Review, 1969, 59(1): 138-148.

[13]? HARRIS J R, TODARO M P. Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis[J]. American Economic Review, 1970, 60(1): 126-142.

[14]? 蔡昉.人口遷移和流動的成因、趨勢與政策[J].中國人口科學,1995(6):8-16.

[15]? 蔡昉.城鄉收入差距與制度變革的臨界點[J].中國社會科學,2003(5):16-25+205.

[16]? 葉普萬,周明.農民工貧困:一個基于托達羅模型的分析框架[J].管理世界,2008(9):174-176.

[17]? 王秀芝.省際人口遷移的內在動因及其影響波及[J].改革,2014(3):142-148.

[18]? LIANG, Z. China's Great Migration and the Prospects of a More Integrated Society[J]. Annual Review of Sociology, 2016, 42(1): 451-471.

[19]? STARK O. Rural-to-Urban Migration in LDCs: A Relative Deprivation Approach[J]. Economic Development and Cultural Change, 1984, 32(3): 475-486.

[20]? STARK O, LEVHARI D. On Migration and Risk in LDCs[J]. Economic Development and Cultural Change, 1982, 31(1):191-196.

[21]? GIULIANO P, RUIZ-A M. Remittances, financial development, and growth[J]. Journal of Development Economics, 2009, 90(1): 144-152.

[22]? MAZZUCATO V . Reverse remittances in the migration-development nexus: two-way flows between Ghana and the Netherlands[J]. Population, Space and Place, 2010,17(5):454-68.

[23]? DUESENBERRY J S. Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior[M]. Cambridge, Harvard University Press, 1949.

[24]? STARK, O., TAYLOR, J.E. Relative deprivation and international migration[J]. Demography, 1989, 26(1):1-14.

[25]? STARK,O.,TAYLOR, JE.Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation[J]. The Economic Journal, 1991, 101(408): 1163-1178.

[26]? MEHLUM H. Should I Stay or Should I Go? on Relative Deprivation and Migration Dynamics[J]. Review of Development Economics, 2002,6(1): 69-76.

[27]? VICKSTROM E. Keeping up with the Diallos: Household Wealth, Relative Deprivation and Migration between Senegal and Europe[R]. Princeton: Princeton University, Working Papers, 2010.

[28]? 王湘紅,孫文凱,任繼球.相對收入對外出務工的影響:來自中國農村的證據[J].世界經濟,2012(5):121-141.

[29]? 任國強,王福珍,潘秀麗.相對剝奪對農村勞動力遷移的影響[J].華南農業大學學報(社會科學版),2015(3):70-78.

[30]? BHANDARI P. Relative Deprivation and Migration in an Agricultural Setting of Nepal[J]. Population? and? Environment, 2004,? 25(5): 475-499.

[31]? STARK O, WANGY. Q. A theory of Migration as a Response to Relative Deprivation[J]. German Economic Review,2000, 1(2): 131-143.

[32]? 葉靜怡,王瓊.進城務工人員相對收入研究——以北京市為例[J].學習與探索,2013(6):92-99.

[33]? 王子成,趙忠.農民工遷移模式的動態選擇:外出、回流還是再遷移[J].管理世界,2013(1):78-88.

[34]? 吳方衛,康姣姣.中國農村外出勞動力回流與再外出研究[J].中國人口科學,2020(3):47-60+127.

[35]? 任國強,尚明偉,潘秀麗.參照群與群間相對剝奪:理論與實證[J].財經研究,2014(8):130-144.

[36]? 任國強,尚金艷.基于相對剝奪理論的基尼系數子群分解方法研究[J].數量經濟技術經濟研究,2011(8):103-114.

[37]? YITZHAKI S. Relative Deprivation and the Gini Coefficient[J]. the Quarterly Journal of Economics, 1979, 93(2): 321-324.

[38]? 洪興建.一個新的基尼系數子群分解公式——兼論中國總體基尼系數的城鄉分解[J].經濟學(季刊),2009(1):307-324.

[39]? 紀月清,劉迎霞,鐘甫寧.中國農村勞動力遷移:一個分析框架——從遷移成本角度解釋2003—2007年農民工市場的變化[J].農業技術經濟,2009(5):4-11.

[40]? 周廣肅,譚華清,李力行.外出務工經歷有益于返鄉農民工創業嗎?[J].經濟學(季刊),2017(2):793-814.

[41]? 李實.中國農村勞動力流動與收入增長和分配[J].中國社會科學,1999(2):16-33.

[42]? 李強,毛學峰,張濤.農民工匯款的決策、數量與用途分析[J].中國農村觀察,2008(3):2-12.

[43]? 夏柱智,賀雪峰.半工半耕與中國漸進城鎮化模式[J].中國社會科學,2017(12):117-137+207-208.

[44]? 蔡昉.勞動力遷移的兩個過程及其制度障礙[J].社會學研究,2001(4):44-51.

[45]? 李江一,李涵.城鄉收入差距與居民消費結構:基于相對收入理論的視角[J].數量經濟技術經濟研究,2016(8):97-112.

[46]? 葉興慶.以提高鄉村振興的包容性促進農民農村共同富裕[J].中國農村經濟,2022(2):2-14.

[47]? 蔡萌,岳希明.我國居民收入不平等的主要原因:市場還是政府政策?[J].財經研究,2016(4):4-14.

[48]? 習近平主持召開中央財經委員會第十次會議,http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/17/content_5631780.htm。

[49]? 李實,朱夢冰.推進收入分配制度改革促進共同富裕實現[J].管理世界,2022(1):52-61+76+62.

The Impact of Relative Income on Rural Labor Migration in the Central and Western Regions:Empirical Evidence from Household Survey in HenanandShaanxi Province

Wu Zongyi? ?Zhang Haipeng

(1.College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083;

2.Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

Abstract: Based on comprehensive household survey data collected from returning rural labor in Henan Province and Shaanxi Province from 2016 to 2018, this paper uses the Logit model to empirically examine the impact of relative income on rural labor migration and remigration willingness. The study found that relative incomes have different influences on rural labor migration and re-migration willingness. Under the control of personal, family and other factors, relative income has a significant negative impact on rural labor migration, while it has a significant positive impact on re-migration willingness. The policy implications derived from this study highlight the importance of continuously increasing the income of rural residents and narrowing the income gap within rural areas. Additionally, there is a need to enhance the implementation of income redistribution policies for rural residents and improve normalized assistance mechanisms for the rural low-income population. Special policies should be given to groups facing unique challenges in rural areas.

Key? Words: labor migration;Logit model;relative income