強夯作用下吹填軟土地基的現場試驗及數值模擬

劉俊慧

(廣州博昊勘測技術有限公司,廣東 廣州)

工程建設中經常會遇到軟土、凍土、濕陷性黃土等不良地質,如果處理不到位會發生地基不均勻沉降現象,對建筑工程的結構穩定和質量安全構成嚴重破壞。現階段常用的軟土地基加固處理方法有多種,如強夯法、換填法、CFG 樁法等。對比來看,強夯法具有操作簡單、成本較低、適用范圍廣、加固效果好等優勢,在吹填軟土地基加固中應用廣泛。在應用該方法進行軟土地基加固時,應根據現場情況進行試驗,確定最佳的夯擊次數、夯擊能量,科學布置夯點位置,從而達到理想的夯擊加固效果。

1 工程概況

擬建廠房位于濱海地帶,地勢低洼平攤,軟土地基面積75 114 m2。結合前期地質勘察結果,該地區屬于第四紀黃河三角洲沖積平原,地層自上而下分為5層,分別是素填土、粉土、淤泥質粉質粘土、粉質粘土、粉砂。地下水穩定水位埋深1.58~2.04 m,屬于第四系潛水。考慮到該地區軟土承載能力差、軟基分布面積大,為保證廠房建筑的穩定與安全,必須采取軟基加固措施。加固方法選擇強夯法,經過強夯處理后地基承載力應不低于130 kPa。

2 強夯作用下吹填軟土地基的現場試驗

2.1 試驗方法

本文設計的強夯處理方案為3 遍點夯與1 遍滿夯。點夯時,夯點為四邊形布置,相鄰2 個夯點之間的距離為6.0 m,第1 遍點夯的順序如圖1 中1、2、3;第2 遍點夯的順序如圖1 中的A、B、C;第3 遍點夯的順序如圖1 中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。測試內容包括地表沉降、水平位移、孔隙水壓力、地下水位4 項,各項測試的測點布置情況見圖1。

圖1 測試原件平面布置圖

2.2 測試內容

(1) 使用精密水準儀測量單點強夯時夯點周圍土體的地表垂直沉降值,同時記錄每遍施工強夯施工結束后地表沉降變化,測量結果精確到1 mm;(2)使用測斜儀測量地下某個深度的地層水平位移,據此分析不同夯擊能量下土體的側向擠出效應。選用BF5515 型測斜儀,分辨率0.05 mm/m,測量范圍-15°~30°;(3) 在夯擊點下方一定深度布置ZX-15 型振弦式壓力傳感器,測定孔隙水壓力[1]。傳感器與測斜管的徑向距離為4.0 m,分辨率為0.1 Hz,計算精度0.1 kPa。

2.3 測試結果與分析

2.3.1 地表沉降

在地表沉降測試中,夯坑沉降量與夯擊次數之間的關系曲線如圖2 所示。

圖2 第1 遍點夯時夯坑沉降量與夯擊次數的關系曲線

結合圖2 可知,在第1 遍點夯時隨著夯擊次數的增加,夯坑沉降量也呈現出上升趨勢,并且兩者之間表現為較好的線性關系。以夯點D 為例,在夯擊1 次后沉降量為33.7 cm,在夯擊3 次后累積沉降量為51.1 cm。橫向對比第1、2、3 遍點夯時的夯擊沉降量隨夯擊次數的變化曲線,可以發現變化規律基本一致,但是隨著點夯次數的增加,夯坑沉降量也相應上升,但是上升幅度有減小趨勢。這一測試數據表明隨著強夯遍數的增加,軟土地基的固結效果得到了改善[2]。

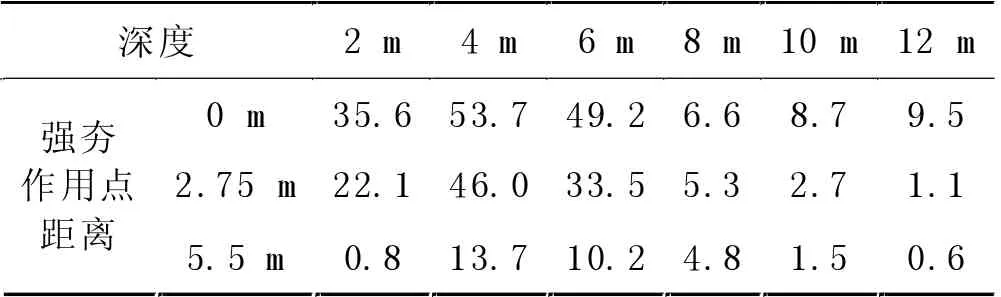

2.3.2 地層水平位移

在地層水平位移測試中,以強夯作用點作為中心,向四周布置4 根測斜管,用于檢測地層的水平位移數據。為了探明不同強夯能量對地層水平位移的影響,測試中分別設計了3 種強夯能量,第1 區為100 kN·m,第2 區為2 000 kN·m,第3 區為3 000 kN·m。不同強夯能量下水平位移隨深度的變化曲線如圖3 所示。

圖3 不同強夯能量下地層水平位移隨深度的變化曲線

結合圖3,從整體上看隨著深度的增加,地層水平位移量呈現出減小趨勢,這與測試區的巖土結構有關。淺層的素填土和淤泥質粉質粘土的孔隙率大、流動性強,在受到強夯荷載作用后更容易被壓縮,因此水平位移更加明顯;深層的粉砂硬度較高,在受到強夯荷載作用后壓縮效果不明顯,水平位移量較小[3]。橫向對比來看,強夯能量越大的情況下,同一深度的地層水平位移也越明顯。

2.3.3 孔隙水壓力

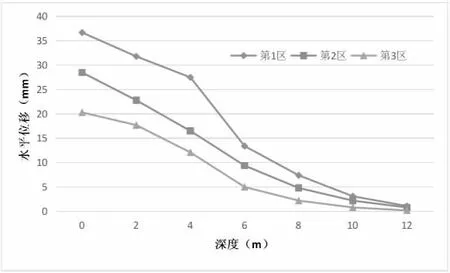

強夯荷載作用下,不同深度土層孔隙水壓力的分布特征見表1。

表1 孔隙水壓力隨深度的變化規律(單位:kPa)

由表1 可知,本次測試中分別設計了3 種強夯作用點距離分別為0 m、2.75 m、5.5 m。測試數據表明,同一距離下的空隙水壓力,會隨著測點深度的增加呈現出先增加、后減小的變化趨勢。以距離強夯作用點5.5 m 的測試點為例,在土層深度小于4 m 時,隨著深度的增加孔隙水壓力也相應上升,在深度為4m 時達到最大值,為13.7 kPa;當土層深度超過4 m 后,深度繼續增加,孔隙水壓力降低,并且在深度達到12 m時降低為0.6 kPa,這一數值變化與強夯荷載作用下土體豎向應力的分布規律一致。橫向對比來看,強夯作用點距離越小,孔隙水壓力的變化越明顯,說明適當縮短強夯作用點的距離能夠改善強夯加固效果。

3 強夯作用下吹填軟土地基的數值模擬

3.1 模型的構建

FLAC 3D 是巖土工程領域的一款專業三維分析軟件,可以對巖石、土質等材料的三維力學性能展開仿真模擬和計算分析。本文選擇FLAC 3D 軟件構建數值計算模型,并分析土體地表位移變化情況。結合工程實踐可知,強夯加固軟土地基時,自由下落的重錘在接觸軟土地基時會向地基土體施加瞬間、巨大的沖擊能量,使土體內部孔隙減少,達到壓實擠密、提高承載力的效果[4]。本文構建的模型為50 m×50 m×25 m 的長方體,經過網格劃分后共有124 000 個單元,并對模型做如下假設:(1) 數值模擬過程中只考慮重力影響;(2) 軟土地基為均質各向同性的半無限空間體;(3) 夯錘為剛體,且夯擊時夯錘底部始終保持水平。

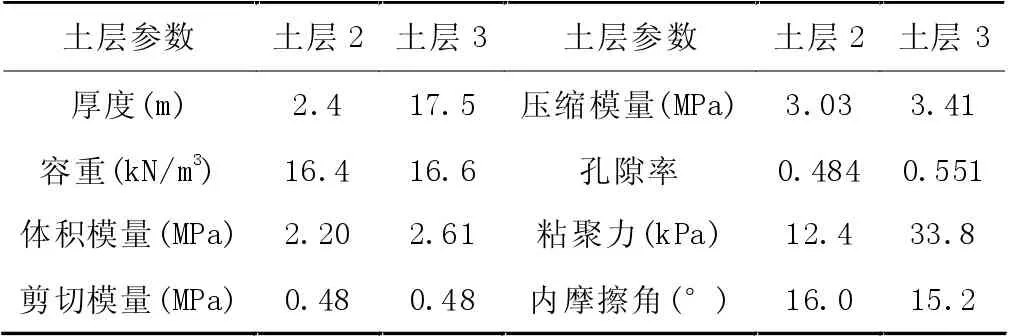

3.2 土層參數與計算參數的選擇

如前文所述,該區域地層自上而下分為5 層,選擇具有代表性的第2 和第3 層作為模擬對象。土層2為粉土,土質較均勻,含云母及氧化鐵,厚度1.51~3.35 m,平均壓縮模量3.03 MPa,標準貫入試驗擊數平均值為4.2(擊/39 cm);土層3 為淤泥質粉質粘土,夾薄層粉土,干強度中等,厚度3.11~3.85 m,平均壓縮模量3.41 MPa,標準貫入試驗擊數平均值為2.9(擊/30 cm)。土層參數見表2。

表2 土層參數

計算參數方面,強夯沖擊能設定為2 000 kN·m,夯錘直徑為2.4 m,強夯載荷周期為0.05 s,最大接觸應力為3/6 MPa。

3.3 邊界條件的設定

強夯加固的目的是讓軟土地基產生不能恢復的塑性變形。當土體受到較大的沖擊荷載后,如果達到土體的屈服應力會使土體進入塑性狀態;通過繼續增加沖擊次數,塑性范圍會以夯擊點為中心向周圍擴展,形成塑性區。塑性區的最大深度即為強夯加固深度。在數字模擬中,設定邊界條件如下:夯錘為扁平狀剛體,半徑為d,重量為m,自由下落高度為h,夯錘落地時瞬時速度為v。則夯錘向軟土地基施加的載荷(P)可通過下式求得:

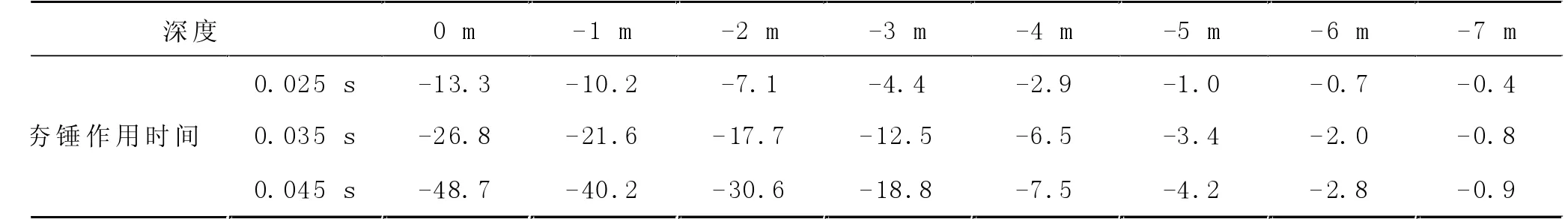

3.4 數值模擬結果

觀察強夯荷載作用結束后地基表面沉降云圖可以發現,形成了以夯擊點為圓形的規則圓形,圓心處地基表面位移最明顯,達到了64.6 cm;從圓心向外擴展,地基表面位移逐漸減小,至距離圓形4.7 m 處,地基表面位移無明顯變化。在數值模擬中,通過調整夯錘作用時間,探究土體位移隨深度的變化情況[5]。分別設定了3 種夯錘作用時間,分別是0.025 s、0.035 s、0.045 s,土體位移與深度的對應關系見表3。

表3 土體位移隨深度的變化(單位:mm)

由表3 統計數據可以看出,在同一夯錘作用時間內,土體位移隨著土層深度的增加而減小;橫向對比來看,夯錘作用時間越長,同一深度下土體位移變化量越大,說明夯擊加固效果越好。在地表下7 m 處,土體位移縮小到1 m 以內,強夯對軟土地基的加固效果可以忽略不計。由此可得,吹填軟土地基上采取強夯法進行地基加固時,對于7 m 以內軟土地基的加固效果較好。

4 結論

在常用的吹填軟土地基加固方法中,強夯法利用重錘從高空自由落體產生的沖擊能量,改變了軟土的物理性質,達到了降低軟土含水率和孔隙率,提高軟土地基承載力與密實度的效果。在應用該方法時,應開展現場試驗確定強夯作業的各項參數,為軟土加固施工提供技術指導,從而以較低成本達到更好的加固效果。