基于核心概念“位置和分布”的學習進階研究

——以“歐洲西部”為例

許令明

(中山市南朗街道云衢中學, 廣東 中山 528454)

一、核心概念與學習進階

核心概念是指學科概念體系中核心的、具有統攝力的概念。地理學科核心概念是體現地理學科本質、有學科價值、反映地理學科基本思想、具有統攝力和解釋力的概念,是地理學科上位的概念。[1]對地理核心概念的理解,有利于教師從整體上把握學科體系,有利于學生構建起系統、全面的知識結構。當前,眾多一線教師對地理核心概念做了系列研究。例如王浩以人教版《七年級下冊》“巴西”為例,探討基于核心概念“位置和分布”的學習進階研究;[2]張天中以“荒漠化的危害與治理”為例,說明基于核心概念“區域可持續發展”的學習進階研究。[3]

學習進階理論最早由美國國家研究理事會提出,指學生在各學段學習同一主題的概念時所遵循的連貫的、典型的學習路徑的描述,一般呈現為圍繞核心概念展開的一系列由簡到繁、相互關聯的概念序列。[4]這與核心概念的學習過程是一致的,均是由淺入深的過程。

目前在中學地理課堂教學中,仍存在“八股”式教學,該教學方式不利于學生架構系統的地理知識結構,割裂了地理知識之間的聯系,不利于培養學生的綜合思維。開展基于核心概念的、學習進階理論指導下的地理教學,符合學生的身心發展規律,利于學生深層次認知地理學科本質,利于培養學生的核心素養。當前對基于核心概念的初中地理學習進階研究較少。本文以人教版《七年級下冊》“歐洲西部”一節為例,參考學習進階理論,選取“位置和分布”為本節課的核心概念,研究學生在領悟核心概念過程中思維與能力的進階過程,并為教師合理安排教學提供參考。

二、教材、課程標準和學習進階分析

1.教材內容分析

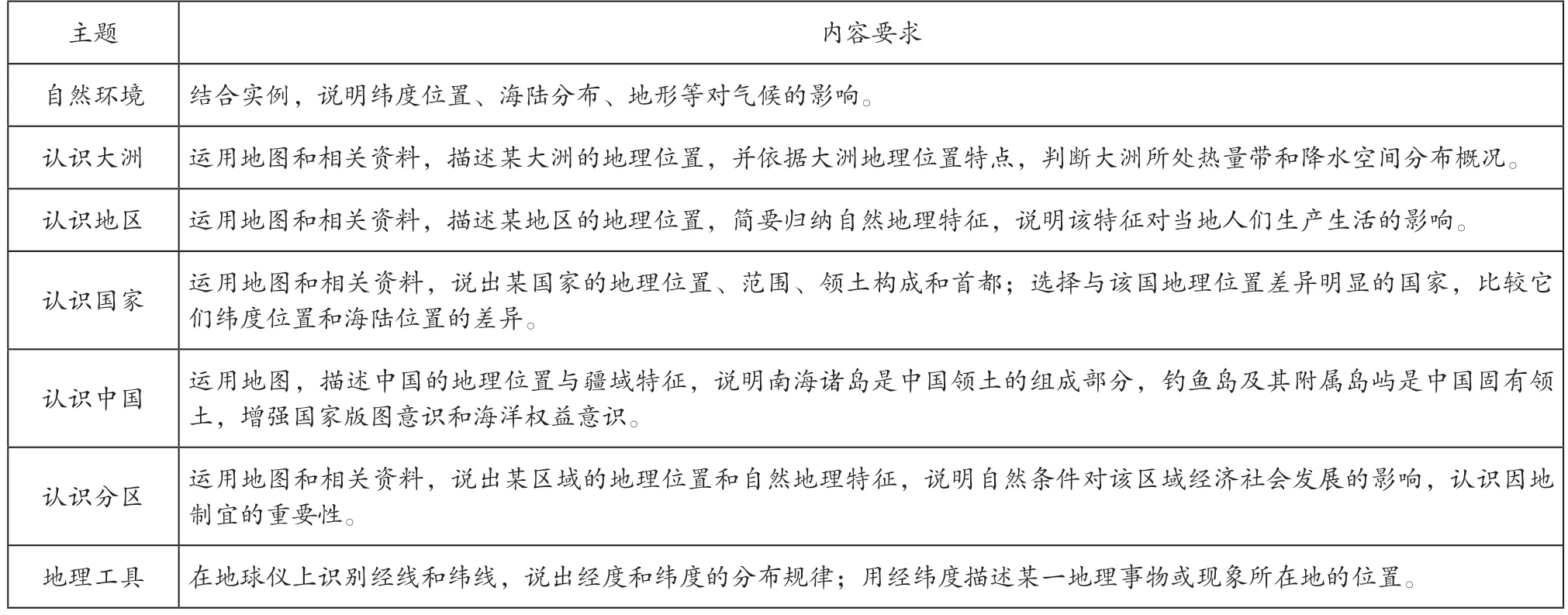

歐洲人的飲食主要以牛羊肉和乳產品為主,這種飲食習慣與其所處的位置息息相關(見圖1)。歐洲西部的地理位置決定了該區特殊的自然地理環境,特殊的地理環境下形成了面積廣闊的溫帶海洋性氣候區,該氣候使得當地適合發展乳畜業。因此,歐洲人的餐桌上常見羊肉、牛排、奶酪等食品。

圖1 “歐洲西部”教材內容分析

2.新舊課程標準關于“位置和分布”條目對比分析

在地球上,各種地理事物和現象都需占據一定的空間,意味著它們占據的位置不同。這些位置因物質、能量、人口、信息等的交流而相互聯系,并幫助我們解釋地球上各種事物的分布。認識人、事物和區域的位置是我們認識區域特征及相互關聯的前提和基礎。

通過對比發現,《義務教育地理課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)關于“位置和分布”的學習要求發生了如下變化。第一,更注重知識的聯系和應用,將位置與自然環境、當地的生產生活和經濟發展緊密聯系,注重培養學生的綜合思維,貫徹人地協調思想;第二,更加貼近生活,注重在實際生活中思考問題和解決問題;第三,順應新時代要求,增加關于我國固有領土的位置分布,增強學生的領土意識和愛國情感(見表1、表2)。

表1 《義務教育地理課程標準(2011年版)》關于“位置和分布”的條目

表2 新課標關于“位置和分布”的條目

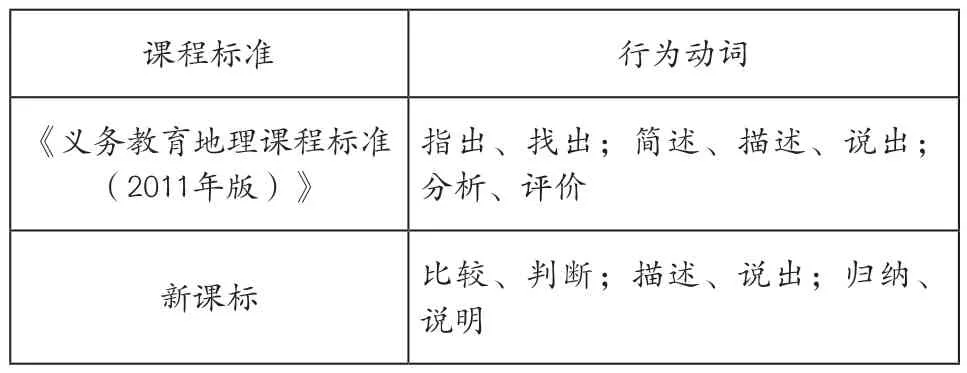

從行為動詞來看,兩個版本的課程標準關于“位置和分布”的培養均是從低到高、由簡入繁的進階過程(見表3)。

表3 課程標準行為動詞對比

3.“位置和分布”教學內容的學習進階分析

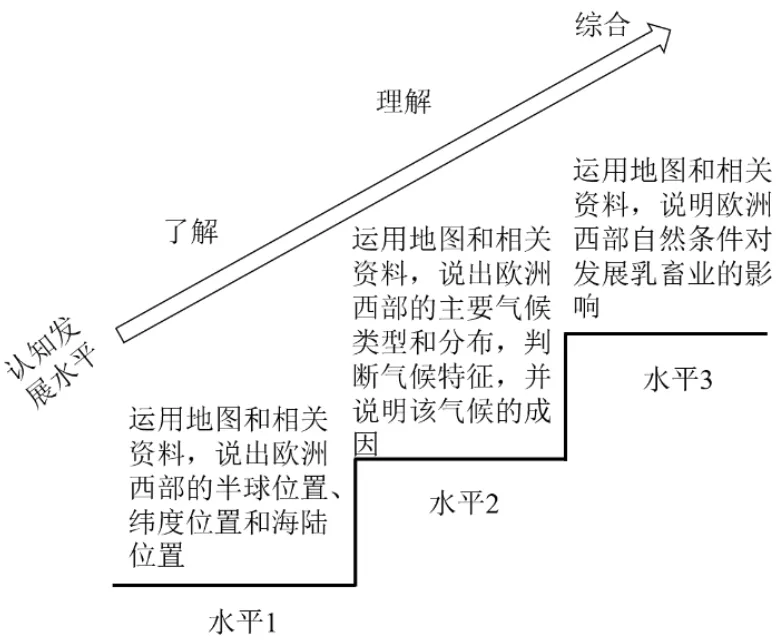

筆者根據新課標,并結合教材內容以及初中地理教學實際,構建了“位置和分布”學習進階假設模型(見圖2)。

圖2 “位置和分布”學習進階模型

三、課例呈現和學習進階應用

【導入新課】提出問題:今天中午吃的是什么?主食是什么?在學生回答之后,展示歐洲人的餐桌圖片,提出問題:他們和我們吃的有什么不同?并引出這節課的主題,揭示“歐洲人餐桌美食之謎”。

【設計意圖】從生活角度引入,對比學生和歐洲人的餐桌食物,讓學生認識到生活中處處蘊含著地理,激發學生的學習興趣;并通過一個主線任務揭示“歐洲人餐桌美食之謎”,統攬整節課。

【環節一】筆者展示兩幅不同比例尺的歐洲西部地圖(圖略),要求學生自主描述歐洲西部的半球位置、緯度位置和海陸位置。學生通過教師給出的圖片,再結合地圖冊,描出赤道,能判斷出歐洲西部位于北半球;結合經度能判斷出其位于東半球;并在地圖上圈畫出其瀕臨的大洋以及所處的大洲,得出歐洲西部西臨大西洋。

【設計意圖】學生已經知道如何描述一個地區的地理位置,因此本部分設計學生自主學習。學生通過給定的圖片和資料,自主完成學習任務,發揮學生的主觀能動性。描述歐洲西部的位置扣緊“位置和分布”這一核心概念,對應水平1的要求。

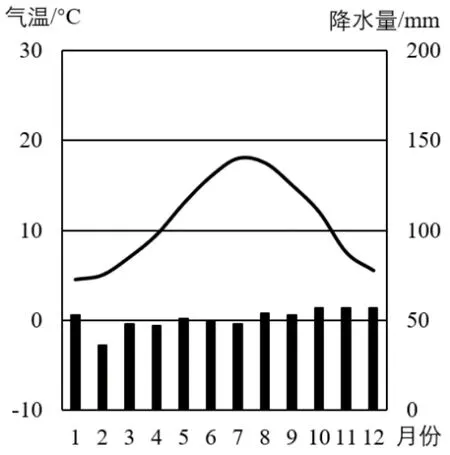

【環節二】知道歐洲西部的位置后,從廣州乘坐飛機來到英國,當地的好朋友約翰來接待。剛下飛機,天氣灰蒙蒙的,還下著小雨,跟廣州艷陽高照的天氣截然不同。提出問題:英國陰雨連綿的天氣與當地的什么自然條件有關?學生回答后,出示歐洲的氣候分布圖(圖略)以及氣溫曲線和降水量柱狀圖(見圖3),引導學生據圖說出歐洲西部主要的氣候類型以及氣候特征。學生通過讀圖,能夠發現溫帶海洋性氣候分布范圍較廣的特征,能根據《七年級上冊》所學知識判斷出該氣候特征為全年溫和濕潤。追問學生:這里的溫帶海洋性氣候是如何形成的?與歐洲西部的位置有什么聯系?初中地理對氣壓帶、風帶和洋流的相關知識沒有教學要求,教師給出補充材料(中緯度地區盛行西風)。學生小組討論,并派代表回答問題。

圖3 倫敦氣溫曲線與降水量柱狀圖

【設計意圖】通過情境創設,從歐洲西部的位置過渡到氣候的學習。學生判讀溫帶海洋性氣候分布,思考溫帶海洋性氣候與緯度位置和海陸位置的關系。這兩個任務均圍繞“位置和分布”核心概念開展。從地理位置的描述到覺察氣候的分布、分析氣候的成因,這是一個思維與能力的進階,對應水平2。

【環節三】約翰接到我們后,立刻帶我們去到他家,并用豐盛的美食招待我們,如牛羊肉、奶酪等。吃完飯后約翰帶我們去到他家的農場。農場里綠草如茵,牛羊成群,約翰說他家的農場有50公頃,大部分用作放牧和種植牧草,小部分種植飼料作物。提出問題:為什么當地不種植糧食作物?這個問題承接環節二,但對于七年級的學生稍有難度,需聯系當地氣候特征。接著提出問題:為什么這里會飼養大量的牛羊?該問題承接上一個問題,難度較小。再追問學生:與北美洲的溫帶海洋性氣候分布相對比,為什么歐洲西部的溫帶海洋性氣候分布較廣?要求學生查找地圖資料,小組合作討論,并派代表作答,最后小組合作繪制一張思維導圖。

【設計意圖】環節三難度較大,綜合性較強,因此采用小組合作的方式進行探究。該環節主要分析氣候對農業的影響以及地形對氣候的影響。通過判讀溫帶海洋性氣候的特征,分析該氣候的熱量與降水適合哪種農業生產,再通過讀圖對比北美洲和歐洲西部的溫帶海洋性氣候分布的差異,讓學生找出北美洲和歐洲西部的地形圖進行分析。學生討論后能得出歐洲西部中部有平原分布,受到海洋的影響,從而形成大面積的溫帶海洋性氣候。該環節看似主要在分析氣候與農業生產的聯系,但歸根到底還是圍繞地理位置。當地的位置促使歐洲西部形成了溫帶海洋性氣候,地形又影響了氣候的分布,最終當地的農業以乳畜業為主。該環節內容依然緊扣“位置和分布”核心概念,對學生的綜合思維和空間覺察能力的要求更高,對應水平3。

歐洲人飲食和農業生產與當地的自然環境存在聯系。但認識這種聯系的邏輯起點是認識當地的位置。環節一讓學生描述歐洲西部的地理位置,難度較低,學生基本都能完成水平1的要求。環節二給出相應地圖和補充材料,讓學生判讀氣候分布,從位置角度思考當地氣候的形成原因,對學生的空間覺察能力和綜合思維有一定要求。學生通過小組合作大部分能夠達到水平2。環節三綜合思維要求較高,要求學生討論地形如何影響氣候的分布以及氣候如何影響農業,最后繪制思維導圖,讓學生領悟“位置與分布”對整節課的總領作用,通過教學干預基本實現水平2向水平3的進階。

四、結論

綜上所述,本文以“位置和分布”這一核心概念作為教學主線,設計相關教學環節,逐步加深學生對于空間觀念的理解,旨在培養學生的空間素養,使學生養成從位置和分布的角度認識區域的習慣,能夠將位置與當地自然環境、區域發展建立聯系,形成因地制宜的思想認知。同時,這種教學方法有助于教師理清教學思路,使學生在頭腦中構建思維框架,培養學生的核心素養。

單靠一兩節課很難讓學生養成“位置和分布”的思維方式,因為素養的培養是一個循序漸進的過程,這需要教師長期的引導。教師在教學過程中要關注學情、發現問題并及時調整教學方式,引導學生正確認識和理解位置和分布。