樂緣寄情之三

林華

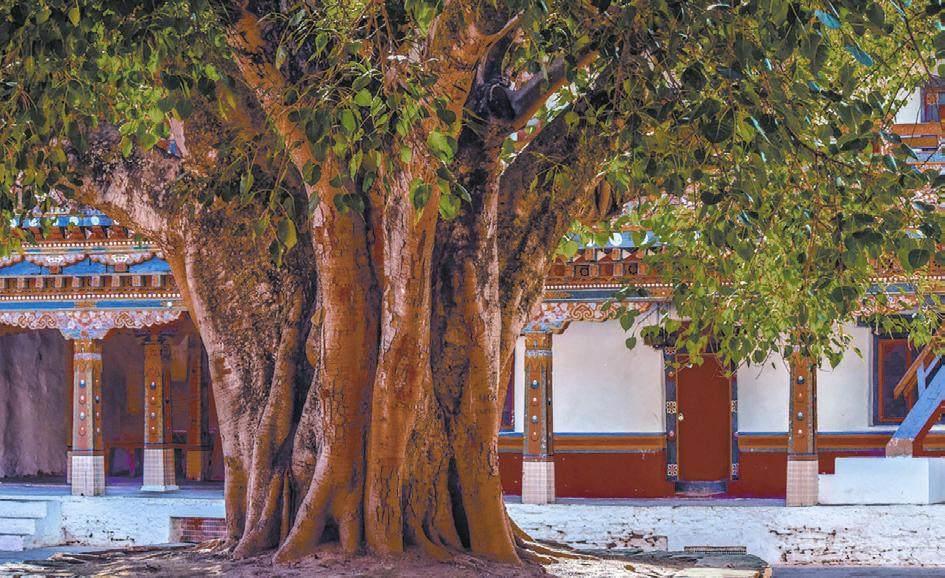

小哥進了初中,參加了合唱隊。學校發(fā)了一本歌集,他放學回來就練。威爾第的《凱旋進行曲》、韋伯的《獵人進行曲》,我就是那時候在一旁聽熟的。還有好幾首舒伯特的作品:《野玫瑰》《小夜曲》,尤其是那首《菩提樹》,像是家居主義者的祈禱,是對寧靜生活的渴望。

說來也有趣,每次一進家門,我腦海中便會像電影里的畫外音那樣響起《菩提樹》的旋律。有時也會冒出別的旋律,比如和同學們一起春游,心里就會聽到“磨坊青年”一路歌唱的《往何處去》;在水族館里參觀,又會涌出《鱒魚》的旋律。在很長的一段時間里,這種歌聲與行為同時發(fā)生的內(nèi)心之音,大多數(shù)都是舒伯特的樂曲,因為小哥那本歌集里不少選曲都是他的作品。

耳邊的歌聲有時候真是不勝其擾,以至于我懷疑自己是不是哪里不正常了。一次,我和一個作家朋友聊起,我問她心中構(gòu)想人物活動時是否也有這種畫外音,她驚訝地看著我說:“那怎么可能?!我寫作時心中是沒有什么聲音的。這大概是你們這些作曲家的特異功能吧。”

舒伯特的音樂總能使我從中悟出一些頗為深刻的道理。那些美麗的旋律大抵都有著流動的音型背景伴奏,這仿佛是一種隱喻——我們的精神世界是飄浮著美麗云霞的蒼穹,可它是構(gòu)建在生命時間不斷流淌中的。這種流動時而歡愉酣暢,時而凝阻滯澀,有時流過盛世,有時卻遭遇浩劫。可不管你是否愿意,你總得經(jīng)受不同時運的考驗,正所謂“不經(jīng)風雨,焉見彩虹”。

我曾在一個建在貧民窟空地上的棚屋住了一段時間。那原本是一個四面墻以短竹片糊上石灰紙筋的小倉庫,靠近屋檐下的墻角嵌了一塊玻璃,可以透光,腳下是終年潮濕的磚地。住進去的第一天,漫天風雪,那晚我冰冷難眠,心里響起的也是舒伯特。

舒伯特曾說:“我的作品都經(jīng)由對音樂的了解和切身的痛苦而產(chǎn)生,這痛苦的結(jié)果至少能給世界帶來一絲歡樂。”他的《第八交響曲(未完成)》旋律凄美,但同時也鼓勵我們必須堅持生命。美是生命力綻放的張揚,是精神自由的光華煥發(fā)。崇拜美、追求美,需要突破心靈的平庸,突破現(xiàn)實的羈絆,無論它以災難還是享樂的形式給我們施壓,都矢志不移。想著生活的波折,想著舒伯特音樂的啟示:是的,不可能每個人都曾生活在英雄的年代,在硝煙中奔向戰(zhàn)場,建立不朽的歷史功勛;確實,不可能每個人都有天分,去完成自己的心頭宏愿,就像我這個倒霉蛋那樣,心比天高,命如紙薄;但是我們?nèi)匀豢梢杂兴鳛椋晕彝瓿伞?/p>

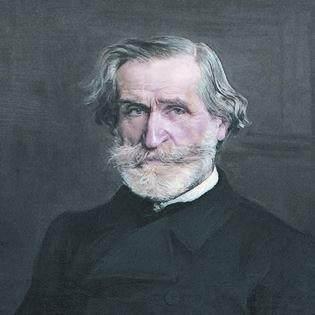

歷史恐怕原本并不會把繼承音樂史向前發(fā)展的重任交給這個出身于鄉(xiāng)村小學校長家庭、又沒有機會獲得正規(guī)音樂教育的自學者的。他身前有高大的巨人貝多芬,身后又有一群狂飆的浪漫才子。當貝多芬已經(jīng)完成大部分奏鳴曲的時候,舒伯特才開始他的第一首奏鳴曲;而就在他逝世前兩年,十七歲的門德爾松已經(jīng)寫出了他那一代人中最純美的小提琴協(xié)奏曲了。但舒伯特有著自己的生活信條,那就是“服從自己天分的安排”。

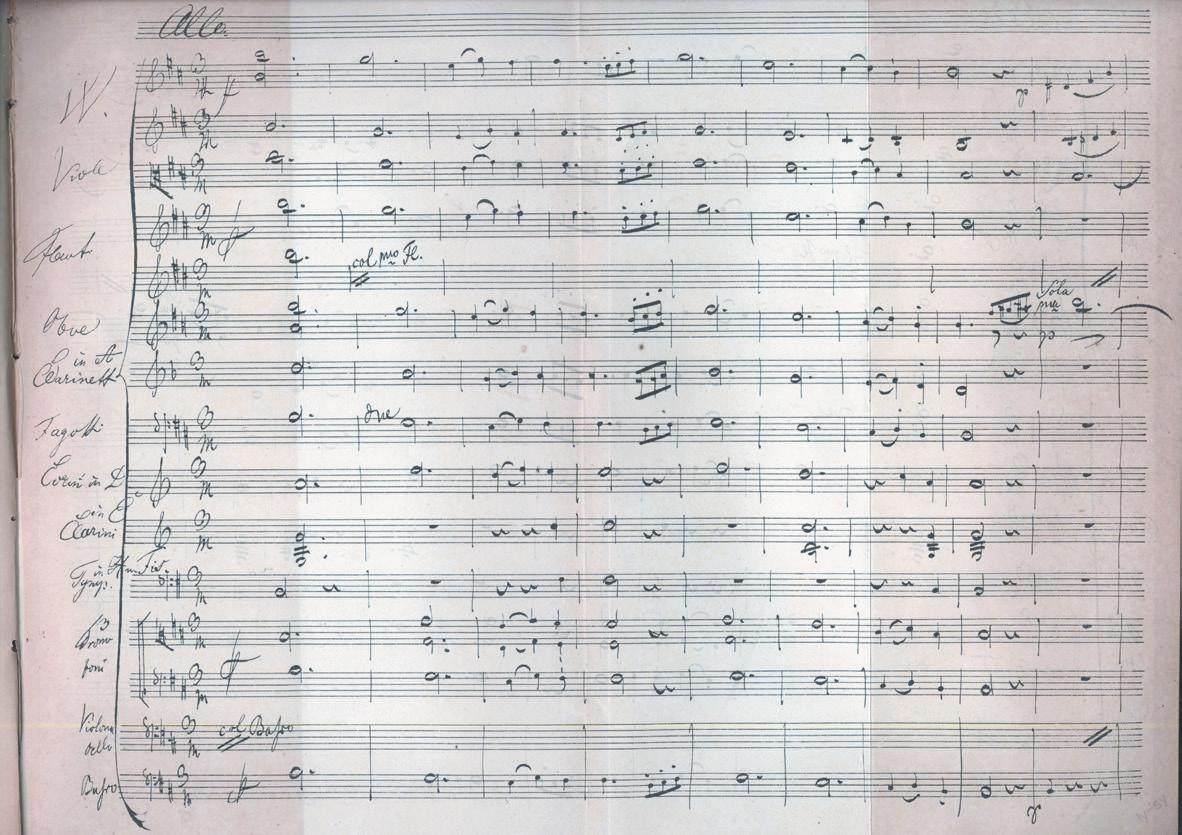

舒伯特敏感地發(fā)現(xiàn)自己所處的時代,詩與歌的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生變化。隨著音樂出現(xiàn)文學化的傾向,他找到藝術(shù)歌曲的形式,不像他的前輩們只是把詞句硬塞在音樂中,而是詩樂并重,用音調(diào)包裹思想,用和聲修飾文字,順著自己的審美性格,寫下了以柔見長的剛毅。如果說貝多芬表現(xiàn)了人類剛勇的奮戰(zhàn)熱情,那么舒伯特表現(xiàn)的則是人類柔健的精神力量。

那首《菩提樹》寫盡了人心情愛的最終源泉,而一曲《圣母頌》寫出了世上母親們?yōu)橹蟠淌転碾y的偉力。古諾的《圣母頌》是平靜漣漪上的一抹瑰麗的彩霞,布魯克納的《圣母頌》是敬獻在神龕前一縷飄忽的馨香,而舒伯特的《圣母頌》卻是在和聲的變幻和旋律的起伏中,讓偉大的女性引領我們經(jīng)歷波折,走向臻美。于是我們明白了,舒曼那首號稱“浪漫主義第一曲”的《奉獻》為什么會以舒伯特《圣母頌》的首句作為這首“愛的頌歌”的“跋”。它所總結(jié)的就是,沒有女性的堅毅,沒有她們的深愛,這世界便沒有一切。