摹本借鑒與藝術(shù)整理

——關(guān)山月敦煌臨稿研究

馮菡子

(韓山師范學(xué)院 美術(shù)學(xué)院,廣東 潮州 521041)

關(guān)山月于20 世紀(jì)40 年代完成的西北之行是其藝術(shù)生涯的重要組成部分,敦煌臨畫及西北寫生促進了其人物畫風(fēng)的轉(zhuǎn)變。關(guān)山月遺存敦煌臨稿82 幅,筆者對此進行研究[1],按畫法將之歸為三類:水墨勾線、勾線設(shè)色結(jié)合、沒骨畫法。整理史料發(fā)現(xiàn),其中4 幅白描臨稿與張大千1944 年出版的《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集)存在緊密關(guān)聯(lián)。本文擬從以下幾方面進行探討:其一,梳理1941 年至1946 年間關(guān)山月與張大千的交往;其二,分析1943 年至1944 年張大千在蘭州、成都、重慶舉辦的三次敦煌壁畫臨摹展,以及1944 年出版的《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集),解讀張大千在西北帶動的“敦煌學(xué)”熱潮;其三,綜合1943 年的文獻資料,確定關(guān)山月、趙望云、張振鐸一行在敦煌考察的時間與活動軌跡;其四,比較關(guān)山月4 幅白描臨稿與張大千《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集)中畫稿的畫法、風(fēng)格、題跋等方面,確認(rèn)關(guān)山月臨稿的出處,探究其對張大千敦煌摹本的借鑒與整理。

一、關(guān)山月與張大千的交往

關(guān)山月于1943 年與趙望云、張振鐸結(jié)伴赴敦煌莫高窟臨畫,遺存畫稿82 幅,現(xiàn)藏于深圳關(guān)山月美術(shù)館。此批臨稿均無臨畫日期,此前學(xué)者均認(rèn)為這批臨畫完成于同一時地,即1943 年臨摹于敦煌莫高窟。但本文擬對其中幾幅白描臨稿的出處提出新解。解讀作品之前,須從兩方面分析關(guān)山月臨畫前后的活動軌跡以及彼時畫壇的重要事件:其一是關(guān)山月與張大千的交往,其二是張大千結(jié)束敦煌臨摹后所舉辦的三次作品展。

關(guān)山月1940 年離開澳門,往西南沿途寫生,到成都舉辦畫展時結(jié)識張大千。關(guān)山月在《我與國畫》一文中記錄了這一往事:“在成都碰到的我被逼收展場租金的事,的確令人氣憤。正巧這次畫展的第一天,張大千先生第一個到展場來看我的畫,一見面他就問我,哪張畫定價最高?他要買,并立刻吩咐同來的人替他交了現(xiàn)款。我記得那是一張峨眉山寫生畫,價錢多少我忘記了,大約足夠我數(shù)月的開支。當(dāng)時自這畫掛上張大千的紅紙訂條之后,許多不懂畫的買主也紛紛爭購我的作品。我正當(dāng)流落異鄉(xiāng),像行腳僧一樣靠自己的手腳來養(yǎng)活自己的藝術(shù),而且正處在被逼債的窘境,大千先生于此時伸出援手,真叫我感激涕零!”[2]126關(guān)山月感恩張大千觀展并以巨資購畫,解除了自己的經(jīng)濟困境。

關(guān)山月與張大千結(jié)識的具體時間,多方資料記載不一致。幾種關(guān)山月畫冊所收錄的年表均記其于1942年結(jié)識張大千。《關(guān)山月臨摹敦煌壁畫》的關(guān)山月藝術(shù)年表中記:“1942 年,在昆明及四川樂山、成都開畫展,結(jié)識徐悲鴻、李國平、吳其昌、張大千、姚倩石、朱光潛等。”[3]240《關(guān)山月人物畫學(xué)術(shù)專題展》的關(guān)山月藝術(shù)年表中記:“在成都及四川樂山、重慶開畫展,結(jié)識張大千、趙望云、老舍、郭沫若、傅抱石、黃君璧、劉開渠、吳作人、龐薰琹等。”[4]141《關(guān)山月全集·綜合編》記:“1942 年,在成都市美術(shù)家協(xié)會舉辦畫展,張大千到場參觀、訂購了價格最高的《峨眉山風(fēng)景》。”[5]214

而查閱張大千年譜、趙望云回憶錄,關(guān)、張二人相識的時間則是1941 年。李永翹《張大千年譜》:“1941年4 月8 日至11 日,黃君璧個人畫展在成都舉行,先生曾前往參觀。25 日,嶺南畫家關(guān)山月在成都舉行畫展,先生第一個到展場看畫,并定購了展場中標(biāo)價最高的一幅,給了當(dāng)時處于困境中的關(guān)山月以極大支持,關(guān)對之感激萬分,至今不忘。”[6]132-133趙望云《趙望云自傳》:“1941 年關(guān)山月在成都舉行個展后,我們曾偕同赴灌縣居,因為灌縣距青城較近,有很豐富的人民生活和優(yōu)美的自然風(fēng)景,而旅館是個從事創(chuàng)作活動的理想地方。”[7]8

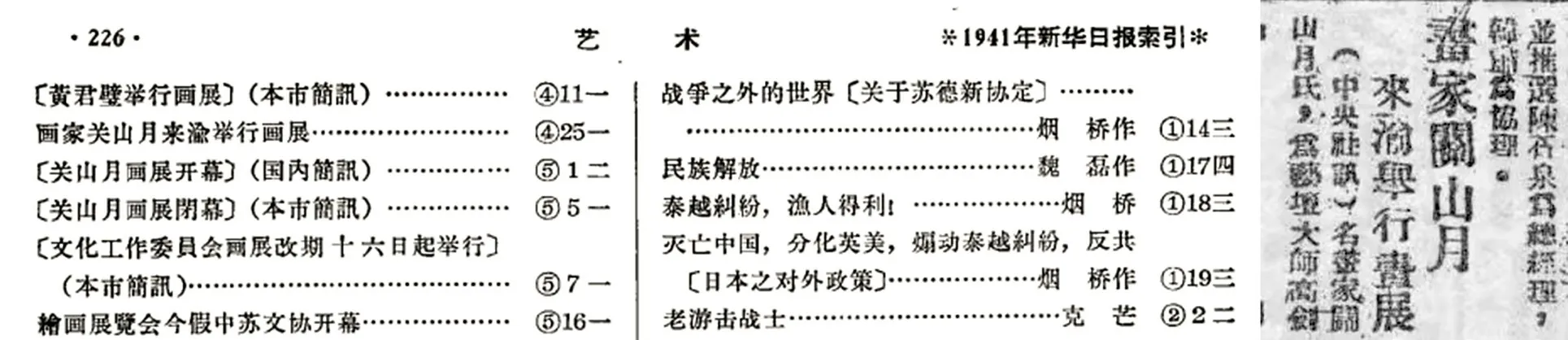

李、趙二人對關(guān)山月成都展覽的記載均在1941 年。《新華日報》于1941 年4 月25 日刊登了關(guān)山月的成都展覽。(圖1)因此,關(guān)山月藝術(shù)年表的記錄有誤。張大千1941 年至1943 年的活動軌跡亦有確切記錄可查。張大千自1941 年5 月離開成都前往敦煌臨畫,直至1943 年6 月臨摹活動結(jié)束,其間并未返回成都,即1942 年張大千仍在敦煌臨畫,不可能參加關(guān)山月年表中記錄的“1942 年成都畫展”。《張大千臨摹敦煌壁畫系年錄》有具體時間記錄:

圖1 1941 年《新華日報》索引與簡訊

1941 年6 月初,抵達敦煌,在縣城停留數(shù)日后入住莫高窟上寺。

……

1943 年6 月23 日,抵達蘭州,入住嵩齡別墅,籌備臨摹敦煌壁畫展覽事宜。此際,張心智及劉力上護送喇嘛畫師回青海塔爾寺。

7 月,張大千從蘭州飛返成都。[8]150-158

1943 年8 月,關(guān)山月夫婦與趙望云、張振鐸結(jié)伴赴敦煌莫高窟臨畫,而此時張大千已回到蘭州籌備敦煌壁畫臨摹展。《西北日報》在8 月13 日的頭版刊發(fā)《介紹名畫家張大千臨撫敦煌壁畫展覽啟事》[9]。次日,《西北日報》又刊發(fā)《記敦煌壁畫:看張大千畫展》[10]。可見張大千敦煌壁畫臨摹展出時的熱烈反響。

1944 年1 月、5 月,張大千在成都、重慶先后舉辦敦煌臨摹作品展并出版《張大千臨摹敦煌壁畫展覽特集》,“時任四川省主席兼四川美術(shù)協(xié)會會長張群對張大千在成都舉辦臨摹敦煌壁畫展作大力推動……親自題署《張大千臨摹敦煌壁畫展覽特集》”[11]90。同時,西南印書局將張大千部分敦煌白描臨稿縮印后編輯成冊,即《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集),由四川美術(shù)協(xié)會經(jīng)售。

關(guān)山月1944 年結(jié)束敦煌考察,在重慶、成都先后舉辦了《西北紀(jì)游畫展》,其中亦展出敦煌臨畫。距離1941 年的成都展覽已隔3 年,關(guān)山月雖極為感激前輩張大千的提攜與慷慨相助,但未有機會與之深入交往。他顯然是結(jié)束敦煌考察后才與張大千重聚:“我常到他家作客,他不但詩書畫造詣很深,成就很大,在畫壇的地位很高,而且他為人也很豪爽,慷慨”[12]138,所記應(yīng)是1944 年至1946 年間的事。這幾年,關(guān)山月活躍于成都、重慶一帶,他在《我與國畫》一文中記:“抗戰(zhàn)期間,在我所走過的許多地方,我都舉行了抗戰(zhàn)畫展或?qū)懮嬚梗渲性诠鹆帧⒅貞c、成都三個地方舉行展覽的次數(shù)較多,尤其在成都,我長住了三四年,舉行畫展五、六次之多”[2]125。而這一時期的張大千,除1945 年11 月至1946 年3 月在北平生活外,其余時間基本在成都、重慶活動。二人在這一階段有較深入的交往是存在客觀可能的。交往中關(guān)山月是否有機會觀看張大千敦煌臨稿與出版的臨摹本?筆者認(rèn)為答案是肯定的。首先,關(guān)山月與張大千有相同的敦煌臨畫經(jīng)歷,相處時交流臨畫感受是自然而然的;其次,張大千在蘭州、成都、重慶接連舉辦了三場影響甚廣的敦煌壁畫臨摹展,關(guān)山月對其臨稿一定持有濃厚興趣。1944年張大千在成都、重慶再辦展覽時,關(guān)山月已回成都,他參加張大千畫展、寓目《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集)也是合乎常理之事。就算他未趕上張大千辦展,在二人密切交往過程中,肯定也有機會觀看張大千臨稿。

因關(guān)山月與張大千的交往以及他是否接觸過張大千臨畫,對本文的深入探討具有重要意義,故不厭其煩地敘述。1944 年至1946 年,關(guān)山月與張大千確實在同一地域活動,關(guān)山月言之“以畫會友”,他應(yīng)當(dāng)對張大千敦煌臨畫及其出版的白描臨稿有所了解。

二、關(guān)山月敦煌考察的活動軌跡

關(guān)山月敦煌壁畫臨摹范圍的考證,與2 幅題跋處記“西千佛洞”的臨稿密切相關(guān)。本文所提4 幅白描臨稿,其中2 幅臨畫即《女供養(yǎng)及牛車》與《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》,根據(jù)題跋記錄可知出于西千佛洞。《女供養(yǎng)及牛車》題跋:“西千佛洞第六窟,女供養(yǎng)像及牛車”,《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》題跋:“西千佛洞第九窟,北魏鳥獸畫風(fēng)”。由此衍生的問題是:1943 年關(guān)山月與趙望云、張振鐸一行是否到過西千佛洞?根據(jù)筆者收集的資料,關(guān)山月一行在敦煌莫高窟停留20 余天,并未到達西千佛洞考察臨摹。

當(dāng)前收集的資料,包括關(guān)山月、趙望云、張振鐸、常書鴻對此行的文字記錄均無提及西千佛洞。關(guān)山月的記錄:“1943 年暑假,我放棄了在重慶的國立藝專教授的聘請,與趙望云、張振鐸及妻子李小平,約好初秋一同出塞探勝敦煌。我的目的:志在臨摹莫高窟的古代壁畫”[3]自序,并未提及欲往西千佛洞。同行的趙望云則記:“我們從祁連山返回張掖,又西出嘉峪關(guān)到敦煌,在千佛洞得覽古代美術(shù)之精華,并對歷代壁畫作臨摹研究。我對于佛教雖缺少知識,但對其表現(xiàn)形式的吸收,確使我在一個時期里的繪畫形式帶有顯著的古典色彩和情調(diào)。”[7]9另,趙望云藝術(shù)年表記載:“1943 年初夏,與關(guān)山月夫婦、張振鐸一行四人,再次沿河西走廊寫生,抵達敦煌莫高窟,臨摹和研究古代壁畫。”[13]76此中明確指出他們到的是敦煌莫高窟,而不是到西千佛洞臨畫。張振鐸的藝術(shù)年表記:“1943 年春,在重慶舉辦畫展。與關(guān)山月、趙望云等赴祁連山暨敦煌寫生、臨摹。”[14]193其中無西千佛洞相關(guān)記錄。在敦煌接待他們的常書鴻,則在《敦煌壁畫與野獸派繪畫》一文中言:“當(dāng)1943 年前國立敦煌藝術(shù)研究所籌備成立開始的時候,我就在滿目荒涼冷落的莫高窟皇慶寺接待第一批熱愛中國古代藝術(shù)的拓荒者關(guān)山月夫婦和趙望云先生。”[3]序常書鴻亦只提關(guān)山月、趙望云在莫高窟考察,并未言及西千佛洞。

關(guān)于在敦煌停留的確切時間,關(guān)山月的記錄是:“在敦煌前后二十多天,河西走廊一來一往兩個多月,使我有機會看到了古代的宗教藝術(shù),西北嚴(yán)峻的面貌和當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情,為我日后的創(chuàng)作實踐(不論在內(nèi)容或形式上)打下了比較深厚的基礎(chǔ)。”[15]11此中明確指出停留敦煌的時間只“前后二十多天”,而西千佛洞與莫高窟相距約50 公里,彼時交通條件惡劣,單憑駱駝、馬匹或步行,往返兩地間必然需要耗費較長的時間,20 余天顯然難以承受這樣的消耗。

綜合以上記錄,可確定1943 年關(guān)山月、趙望云、張振鐸一行只在敦煌莫高窟臨畫20 余天,其間未曾到西千佛洞考察臨摹。

三、關(guān)山月白描臨稿出處考證

關(guān)山月的敦煌臨稿共有15 幅白描臨稿,此前學(xué)者對這部分臨稿的完成日期并未提出疑義,即認(rèn)為這部分臨稿皆完成于關(guān)山月1943 年的敦煌考察。筆者對其中4 幅白描臨稿的臨摹出處及完成時間提出新解。根據(jù)臨畫題跋可將這4 幅臨稿分為兩類:第一類,西千佛洞臨畫;第二類,莫高窟臨畫。

(一)西千佛洞臨畫

關(guān)山月有2 幅白描臨稿在題跋處均有“西千佛洞”字樣,即《女供養(yǎng)及牛車》與《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》。經(jīng)前文考證可知1943 年關(guān)山月并未到過西千佛洞,則其不可能以原壁畫為摹本完成臨稿。有以下兩方面值得思考:其一,此二臨畫中有確切的出處記錄,因此不可能是由關(guān)山月想象創(chuàng)作完成;其二,當(dāng)時并無清晰的圖像資料,如西千佛洞攝影圖錄之類,因而也不存在對照圖片進行臨摹的可能。綜合1943 年關(guān)山月考察的活動軌跡、文字記錄,可確認(rèn)這2 幅臨稿另有出處。回歸前文數(shù)次提及的《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集),查閱兩冊臨本所收錄的張大千白描臨稿,便可知關(guān)山月這2 幅西千佛洞臨畫的出處。

張大千《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集)中的白描臨稿《西千佛洞第六窟女供養(yǎng)像及牛車》(圖2),畫有平整排列的牛車、車夫以及女供養(yǎng)人,此臨畫出自西千佛洞張大千編號第6 窟(敦煌文物研究所編號第9 窟)。此窟是西千佛洞現(xiàn)存營造時間最早的洞窟,北周時期始建,隋、初唐、回鶻、清時期經(jīng)過修繕。張大千節(jié)選了東壁說法圖下部的供養(yǎng)人像進行臨摹。謝稚柳在考察時記錄此窟:“西千佛洞第六窟①謝稚柳在《敦煌藝術(shù)敘錄》中所用洞窟編號均為張大千編號,因此記“第六窟”。供養(yǎng)人像,東壁,下列女像四身,牛車一輛,女侍一人。”[16]428敦煌文物研究所記:“東壁上沿南端畫天宮欄墻,中間隋畫寶珠、飛天四身;上部畫說法圖一鋪……北側(cè)女供養(yǎng)人四身及一車伕、牛車、侍女一身,下殘存力士三身。”[17]266從原壁畫圖像中,可見此段供養(yǎng)人像分上下兩排,上部繪4 身手持蓮花的女供養(yǎng)人,下部繪牛車與車夫,現(xiàn)存壁畫中部分圖像已較淺淡,只能依稀辨認(rèn)大致的輪廓造型。此處供養(yǎng)人壁畫已有脫落剝損,張大千臨畫中造型清晰的牛車、車夫及女供養(yǎng)人,應(yīng)是其以自身設(shè)想而美化填補。將張大千臨畫局部牛車與原壁畫牛車部分進行比較,便可清晰地分辨出他在臨摹時如何以主觀想象補畫車夫與牛。更值得注意的是張大千臨稿中位于牛車前部的兩位手持蓮花的女供養(yǎng)人,此二人節(jié)選自原壁畫牛車上部的四身女供養(yǎng)人像,張大千以主觀構(gòu)圖將原壁畫上下兩部分整合而完成臨稿。

圖2 張大千《西千佛洞第六窟女供養(yǎng)像及牛車》,出自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集)

再對比關(guān)山月臨畫《女供養(yǎng)及牛車》(圖3)與張大千臨畫。關(guān)臨畫中的車夫、牛、女供養(yǎng)人的造型與張大千臨畫如出一轍,尤其是牛車部分,關(guān)山月所畫車夫的造型以及昂首挺胸正抬蹄邁步的牛,皆與張大千臨稿一致。關(guān)臨畫中的女供養(yǎng)人、侍女的構(gòu)圖亦與張大千畫稿相同。此外,關(guān)、張二人臨畫中的題跋也值得深究。關(guān)山月臨畫題跋記:“西千佛洞第六窟,女供養(yǎng)像及牛車”。張大千臨畫題跋處記:“西千佛洞第六窟,隋供養(yǎng)像”,似乎與關(guān)山月題跋不盡相同,但收錄此幅臨稿的《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集)目錄對此臨畫命名是《西千(此版目錄少一“佛”字)洞第六窟女供養(yǎng)像及牛車》(圖4)。可知,雖然關(guān)山月題跋文字與張大千題跋略有出入,但與摹本目錄畫名一字不差。

關(guān)山月是否臨摹了張大千臨畫?筆者認(rèn)為答案是肯定的。第一,關(guān)山月并未到過西千佛洞臨摹,此臨稿顯然另有出處;第二,張大千臨摹時主觀填補的牛、車夫造型以及重新整合的臨畫構(gòu)圖,均在關(guān)山月臨稿中得到一五一十地再現(xiàn);第三,關(guān)山月題跋文字與張大千《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集)目錄畫名一字不差。因而,可以確定關(guān)山月臨稿《女供養(yǎng)及牛車》是臨摹自張大千臨畫《西千佛洞第六窟女供養(yǎng)像及牛車》。

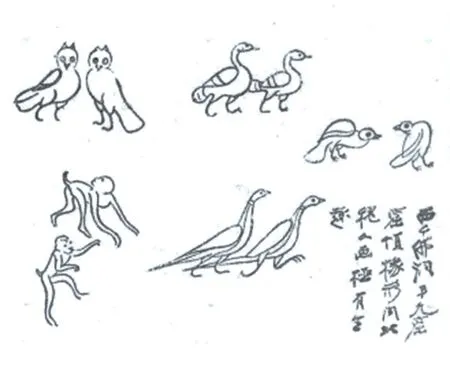

關(guān)山月另一幅臨摹西千佛洞的畫稿《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》(圖5)顯然也是臨摹了張大千《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)中的《第九窟 北魏鳥獸》(圖6)。張大千臨稿題跋:“西千佛洞,第九窟窟頂椽,形同北魏人畫,極有生趣”,可知此幅臨畫臨摹的是此窟窟頂壁畫的鳥獸(敦煌文物研究所編號第12 窟)。敦煌文物研究所記載此窟頂部壁畫:“窟頂前部畫脊枋水紋、蓮花圖案,南披椽間忍冬蓮花禽鳥圖案十六格,北披椽間忍冬蓮花鳥獸圖案十七格。后部西側(cè)畫斗四蓮花化生忍冬平棋四方,東側(cè)南部殘存回鶻畫彩椽。”[17]266再觀察原壁畫圖像(圖7),可分辨出窟頂椽上繪有零星分布的鳥獸。張大千臨稿中鳥獸造型的排列,的確是他對窟頂椽上動物圖像選取、整合、重構(gòu)的結(jié)果。比較關(guān)山月、張大千臨畫,其中鳥獸造型、運筆走勢、表現(xiàn)技法均一般無二,關(guān)山月只在構(gòu)圖上進行了局部調(diào)整,未完全遵照張大千畫稿。但關(guān)山月題跋文字與此摹本目錄的畫名一致。結(jié)合多處細節(jié)比較分析,可確定關(guān)山月臨畫臨摹自張大千摹本。

圖5 關(guān)山月《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》,24.3cm×29.6cm,深圳關(guān)山月美術(shù)館藏

圖6 張大千《第九窟 北魏鳥獸》,出自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)

圖7 西千佛洞第12 窟窟頂

(二)莫高窟臨畫

本文所討論的4 幅關(guān)山月臨畫,有2 幅題跋記錄出自莫高窟。此2 幅畫稿分別為動物、建筑題材,均呈現(xiàn)簡約大氣的風(fēng)格,體現(xiàn)了關(guān)山月選臨張大千摹本時的審美取向。

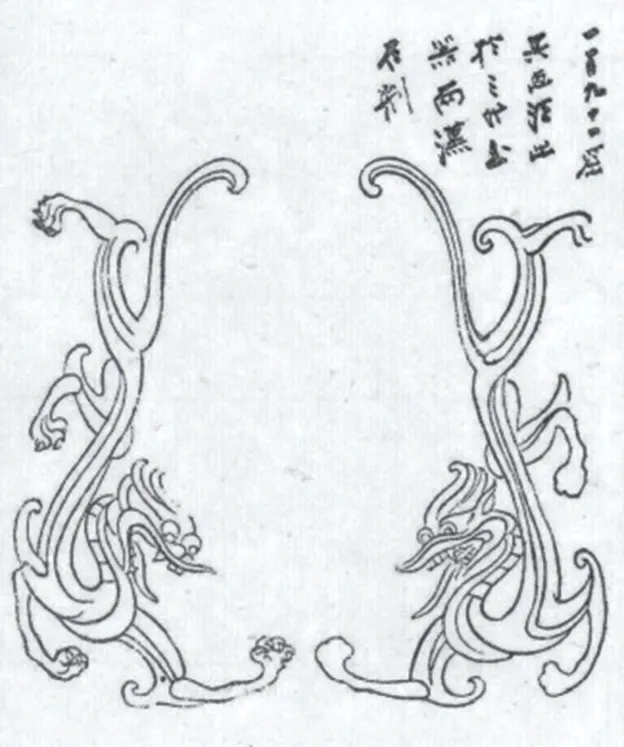

關(guān)山月臨畫《一百九十一窟》(圖8)出自張大千編號第191 窟(敦煌文物研究所編號第392 窟)藻井(圖9),與張大千《第一百九十一窟 北魏雙龍藻井》畫稿(圖10)畫的雙龍造型、線條畫法全然相同。謝稚柳記:“第一百九十一窟,窟頂初唐畫飛天四身,初唐畫紅蓮彩色雙蟠龍”[16]244,張大千臨摹時只節(jié)選了壁畫中騰空舞動的龍,而省略了壁畫中原有的蓮花、龍珠等圖案。這種主觀的處理在關(guān)山月臨稿中得到全然地再現(xiàn),關(guān)山月不只臨摹了張大千主觀節(jié)選的圖案,連題跋都一字不差:“一百九十一窟,其畫法出于三代玉器兩漢石刻”。同樣的繪畫、題跋集中于一幅畫中,顯然不可能因“偶然”“巧合”而造成。關(guān)山月、張大千都是彼時畫壇名家,各具鮮明的繪畫風(fēng)格,兩幅臨畫中完全一致的構(gòu)圖、畫法、題跋一定是刻意為之。尤其題跋文字表達的是畫家臨摹時的感受與思考,不同的個體必然不存在完全一致的所思所想。

圖8 關(guān)山月《一百九十一窟》,26.7cm×25.8cm,深圳關(guān)山月美術(shù)館藏

圖9 莫高窟第392 窟藻井雙龍

圖10 張大千《第一百九十一窟 北魏雙龍藻井》,出自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)

回溯二人的交往,關(guān)山月曾在困頓時接受前輩張大千的幫助,心中的感激自不必多言。且彼時張大千早已是享有盛名的畫家,更以敦煌臨稿帶動“敦煌熱”,關(guān)山月選擇臨摹前輩出版的線描摹本,存在客觀合理性。另一方面,關(guān)山月在莫高窟逗留時間不長,無法像張大千一般全面考察敦煌壁畫,因此他從《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集)中選擇摹本進行臨摹,繼續(xù)深入體會敦煌壁畫的精妙,是合乎常理的選擇。關(guān)山月在臨畫《一百九十一窟》中也進行了一些主觀的構(gòu)圖處理,臨稿中雙龍兩相呼應(yīng),上方的題跋、居中的印章,均強化了對稱構(gòu)圖的穩(wěn)定。

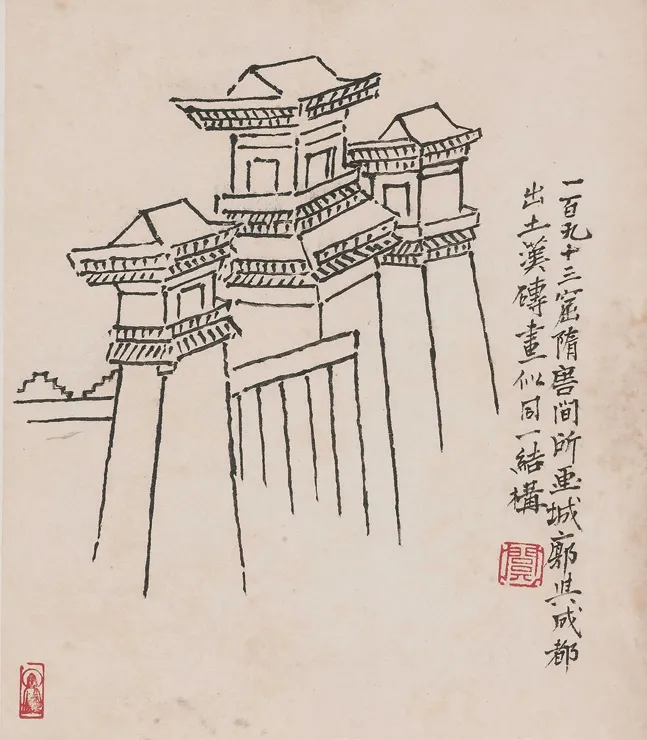

關(guān)山月臨畫《一百九十三窟》(圖11)臨摹的是《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)中的《一百九十三窟 隋唐間城郭》(圖12)。臨畫的出處記載有誤。據(jù)筆者收集的圖像資料,包括《敦煌石窟全集》《敦煌石窟藝術(shù)全集20·建筑畫卷》等,張大千編號第193 窟(敦煌文物研究所編號396 窟)的壁畫并沒有臨畫中出現(xiàn)的城郭,可知張大千此臨稿的記載有誤。謝稚柳細致記錄了第193 窟原貌,其中并無壁畫城池,而關(guān)于第194 窟的記載中有“城二座”:“一百九十四窟,隋唐間、宋,西壁賢劫千佛(佛頭是塑),城二座”[16]249,結(jié)合1954 年梁思成《敦煌壁畫中所見的中國古代建筑》一文②梁思成《敦煌壁畫中所見的中國古代建筑》,《文物參考資料》1954 年第5 期,1-48 頁。、簫默《敦煌建筑研究》一書第194 窟的壁畫圖像資料(圖13),可確定張大千所畫城郭出自第194窟(敦煌文物研究所編號397 窟,圖14)。張大千題跋:“第一百九十三窟,隋唐間所畫城郭,與近歲成都出土漢磚畫同一結(jié)構(gòu)”,而關(guān)山月顯然在臨摹時并未發(fā)現(xiàn)洞窟記載的錯誤,基本依原樣摘錄進臨稿中:“一百九十三窟,隋唐間所畫城郭,與成都出土漢磚畫似同一結(jié)構(gòu)”。關(guān)山月題跋中略去了“第”“近歲”字樣,而添加了“似”字。

圖11 關(guān)山月《一百九十三窟》,27.6cm×24.9cm,深圳關(guān)山月美術(shù)館藏

圖12 張大千《一百九十三窟 隋唐間城郭》,出自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)

圖13 第397 窟西壁壁畫闕,出自簫默《敦煌建筑研究》

除了兩幅臨畫中高度相似的題跋,臨畫中的細節(jié)描繪也可佐證關(guān)山月臨摹自張大千的行為。原壁畫中部的城門因斑駁破損,已無法分辨城門的形制。簫默在《敦煌建筑研究》中將此畫為對開的兩扇城門③即文中《第397 窟西壁壁畫闕》一圖,引自簫默《敦煌建筑研究》,文物出版社,1989 年,第110 頁。,并無豎向線條裝飾。張大千臨摹時則以5 長1 短共6 條豎向線條表現(xiàn)城門紋理。關(guān)山月臨稿中城門所用線條數(shù)量、特征均與張大千一致,可見關(guān)山月此稿同樣臨摹自張大千臨畫。

《關(guān)山月臨摹敦煌壁畫》的自序中,關(guān)山月前后三次提及張大千:“張大千先生他不但在行動上壯了我的膽,還繼伯希和之后,為幾百個洞的年代和數(shù)字重新編了號,給我們參觀臨摹工作提供了便利。”[3]自序20 世紀(jì)40 年代,張大千是到敦煌考察時間最久、臨畫最多的畫家,他在敦煌的3 年間,因覺原有的伯希和編號不夠合理,便重新為洞窟編號。關(guān)山月在成都時便受張大千關(guān)照,至敦煌臨畫時又得益于張大千重新編號的便利,更通過臨摹張大千畫稿而加深了彼此的藝術(shù)交流。

(三)臨稿的完成時間

文中列舉的關(guān)山月4 幅臨畫是臨摹張大千畫稿所得,畫稿的完成時間必然在1944 年5 月之后。因4 幅臨畫出自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集),這兩冊摹本是在1944 年的1 月、5 月分別發(fā)售,而關(guān)山月1944 年1 月還停留在蘭州考察寫生,其傳記稱:“出得蘭州,畫家們便分手了:張振鐸去了重慶,趙望云回了西安,關(guān)山月思量難得來一次西北,希望趁這機會多走一些地方,便留下來,冒著大風(fēng)雪深入青海……夫婦倆在蘭州逗留了三個多月,直到翌年春暮才回到四川成都”[12]62-63。“春暮”即約農(nóng)歷三月,而關(guān)山月西北寫生的多幅畫稿中記:“正月十五于塔爾寺”④見《大雪中的塔爾寺廟會》《西北寫生20》《西北寫生21》等作品,第一幅收錄于關(guān)山月美術(shù)館《關(guān)山月全集·山水編》(上),海天出版社,2012 年,第46 頁;后兩幅收錄于關(guān)山月美術(shù)館《關(guān)山月全集·速寫編》,海天出版社,2012 年,第50-51 頁。字樣,可知冬季至春暮之間,關(guān)山月仍在西北。

關(guān)山月結(jié)束西北寫生回到成都,是否趕上張大千在成都的展覽,目前尚未找到相關(guān)的文字記錄。但可確定的是,關(guān)山月獲取兩冊張大千畫稿摹本的時間不可能早于“春暮”抵達成都后,此時關(guān)山月方有可能通過購買或由張大千贈予而得到這兩冊印本。關(guān)山月完成臨摹畫稿的時間也暫時未能確定。因關(guān)山月在1944 年冬舉辦的《西北紀(jì)游畫展》中展出了一部分敦煌臨稿,卻未留下展覽作品的相關(guān)信息,關(guān)山月也只記:“戰(zhàn)爭年代,這批臨畫曾和其他作品在成都、重慶展覽過。日寇投降后,曾先后在廣州、上海、南京展覽過”[3]自序。此中究竟展出幾幅作品也沒有明確的記錄可查。但關(guān)山月記載由西北回成都后,曾花費時間整理畫稿,在這期間內(nèi)完成臨畫也有可能。綜上,可確定這4 幅臨畫完成的時間,最早便在關(guān)山月1944 年春暮回到成都之后。關(guān)山月整批敦煌臨畫出版成冊的時間是1991 年,由香港的翰墨軒出版,收錄臨稿82 幅,其中包括本文提及的4 幅白描臨稿。關(guān)山月此4 幅臨稿是臨摹自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集、第二集),其中《女供養(yǎng)及牛車》臨摹自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第一集),余下《一百九十一洞 三代玉器兩漢石刻》《一百九十三洞》《九洞 北魏鳥獸畫風(fēng)》皆臨摹自《大風(fēng)堂臨摹敦煌壁畫》(第二集)。